微對比度,用google翻

https://yannickkhong.com/blog/2016/2/8/micro-contrast-the-biggest-optical-luxury-of-the-world

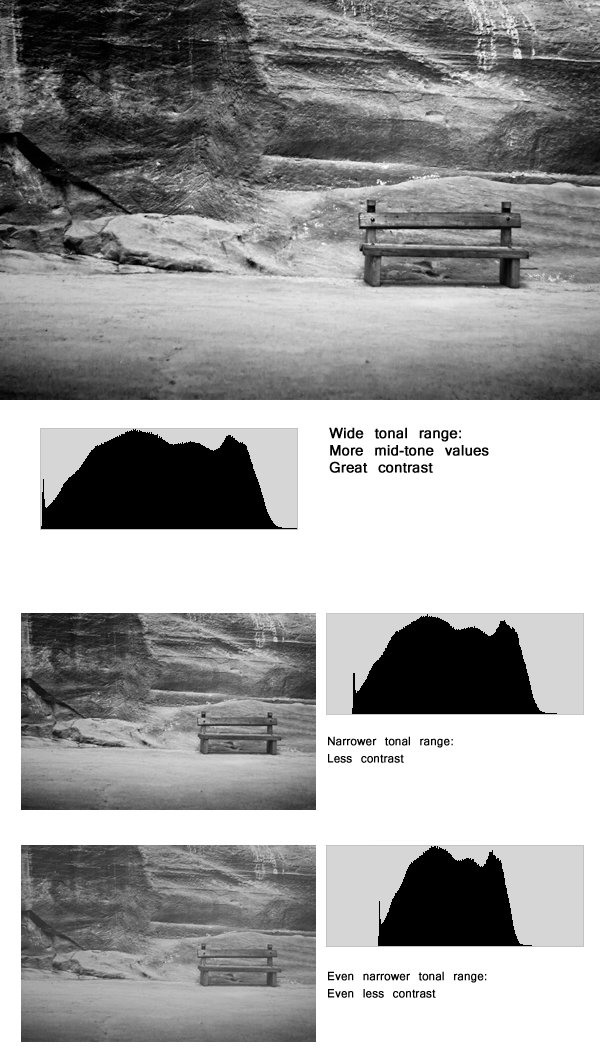

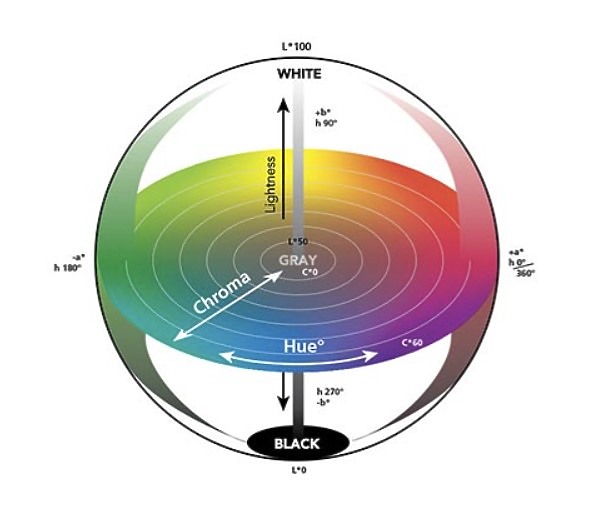

Micro-contrast is the ability of the lens to communicate the richness and vibrancy of the inter-tonal shifts between the brighter to darker part of a very same color onto the sensor. A lens with great micro-contrast has much richer colours and tone transitions compared to a weaker one. It's one of the attributes that people refer to the 3d-pop. It has absolutely NOTHING to do with resolution (measurable sharpness).

微對比度是鏡頭將相同波段顏色的較亮部分到較暗部分之間的色調間變化的豐富性和活力傳達到傳感器上的能力。與較弱的鏡頭相比,具有出色微對比度的鏡頭具有更豐富的色彩和色調過渡。這是人們提到的 3d-pop 的屬性之一。它與分辨率(可測量的清晰度)完全無關。

HOW TO SEE IT?

1. Take a well exposed image preferably a landscape.

2. You convert the image in black and white

3. You pay attention to how the many shades of grey are rendered in the image.

4. A lens with great micro-contrast will have more shades and quicker contrast cut-off than a lens with low-micro-contrast.

5. When converted back to color, the lens will showcase a large variety of tones of each color.

如何看到微對比

1. 拍攝曝光良好的圖像,最好是風景。

2. 您將圖像轉換為黑白

3. 您會注意圖像中渲染了多少灰色陰影。

4. 與具有低微對比度的鏡頭相比,具有出色微對比度的鏡頭將具有更多的陰影和更快的對比度截止。

5. 當轉換回彩色時,鏡頭將展示每種顏色的多種色調。

5是多餘的,由這說明可以看到微對比是只看單一顏色深淺過渡,要不然根本不用轉成黑白去看

再下文是強調微對比和銳度是不同的,但到鏡頭部份時又紛紛說各家近代減少微對比換取解析度

就算用多少規則去刪文,封住別人的嘴巴,不讓別人說他仆街,大家仍會知道支那01是仆街,快過去中國啦