取得Sigma 17-70 DC OS Macro HSM的過程真是一波三折,前些日子到店家欲購入此鏡頭,卻被告知才剛賣掉最後一顆

,老闆說下禮拜會叫貨,只得回家等待

,老闆說下禮拜會叫貨,只得回家等待 。

。貨到之後,直接就去恆伸調焦,調完之後拍了測焦板真是準的不得了。隔日試拍卻發現拍約50公尺以外景物全都焦不準

,只得再次送去恆伸,沒想到工程師說此鏡頭可能是光軸偏差,沒想到我買到的是移軸鏡

,只得再次送去恆伸,沒想到工程師說此鏡頭可能是光軸偏差,沒想到我買到的是移軸鏡 ,結果佛心恆伸竟然當場換一顆新的給我,就甘心,果然買恆伸貨可以放心。

,結果佛心恆伸竟然當場換一顆新的給我,就甘心,果然買恆伸貨可以放心。

規格比較

Sigma 18-250 DC OS HSM跟Sigma 17-70 DC OS Macro HSM的異同大致如下:

價格:18張小朋友 VS 15張小朋友

外觀:兩鏡口徑皆為72mm,但18-250的對焦環長了1公分,整體重量重了100克,其餘長的一模一樣,連遮光罩及鏡頭前、尾蓋都是同一款,也都是金屬接環。

鏡頭前玉18-250 OS有印字體,較有質感,17-70 OS 啥都沒印,所以從正前方看過來不知道是哪一顆鏡頭。

Sigma鏡頭標示很有趣,18-250的外盒沒有標示HSM,而鏡身有寫;17-70 OS盒子沒有標Macro,鏡身又有,不過這不重要。

鏡片組:18-250有嚇死人的4片SLD,17-70獨靠1片ELD

另外兩者都是外變焦、內對焦,變焦或對焦時鏡頭前玉皆不會旋轉。

光圈:17-70 OS的光圈從F/2.8起跳,不過稍稍轉動邊焦環馬上就跳到F3.5了

,雖然知道17-70 OS並非恆定光圈,但是F2.8的範圍也真小...。整體而言各焦段都大了18-250半級光圈左右,在室內也是60分跟65分的差別而已,仍得派大光圈定焦鏡上場或是使用閃光燈。

,雖然知道17-70 OS並非恆定光圈,但是F2.8的範圍也真小...。整體而言各焦段都大了18-250半級光圈左右,在室內也是60分跟65分的差別而已,仍得派大光圈定焦鏡上場或是使用閃光燈。焦段:18-250完勝17-70。

廣角端方面:17mm端在APS-C上的視野約為72.4° ;而18mm端約為69.3° ,如果要拍大景還是得派超廣角鏡出馬。

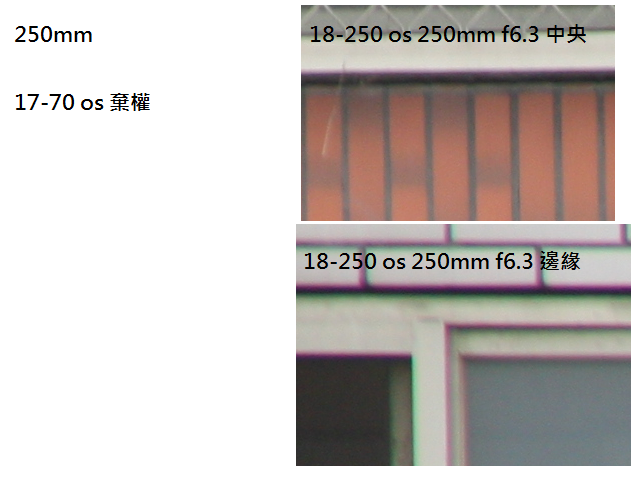

望遠端方面:70mm端在APS-C上的視野約為20.2° ;而250mm端約為5.7° ,使用250mm端配上快速的超音波對焦也是可以打鳥的,拍正在飛的鳥請愛用手動對焦,但是250mm端色散嚴重(畫質鬆軟),甚至連Canon EF-S 55-250 IS的表現都比不上(不過等到換好望遠鏡頭、被攝物可能已經不在了)。

微距:17-70近拍被攝物離感光元件最短距離22cm,18-250要45cm,雖然18-250可以拉到250mm來拍,但是穩定性就不敵17-70 OS了,畢竟Sigma 17-70 OS有掛Macro的!17-70 OS最近對焦距離雖然比前代無OS版遠3公分,不過也是幾乎可以鏡頭貼著被攝物拍攝,最大放大倍率達到1:2.7(Sigma 18-250 OS最大放大倍率為1:3.4)

實拍比較

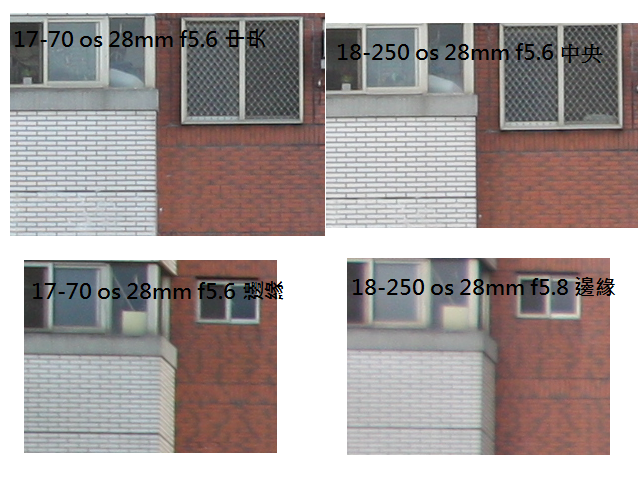

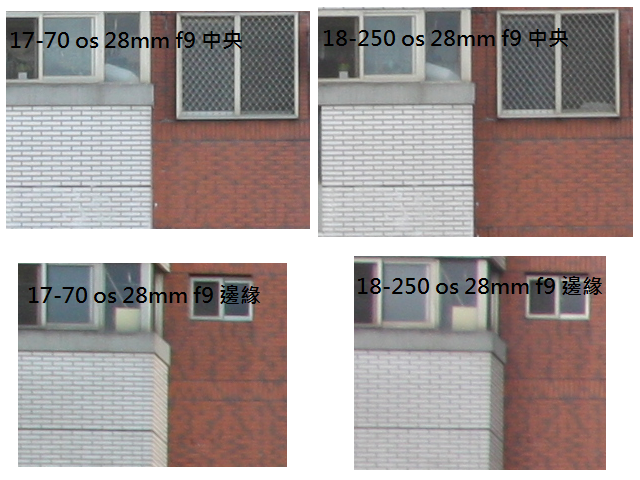

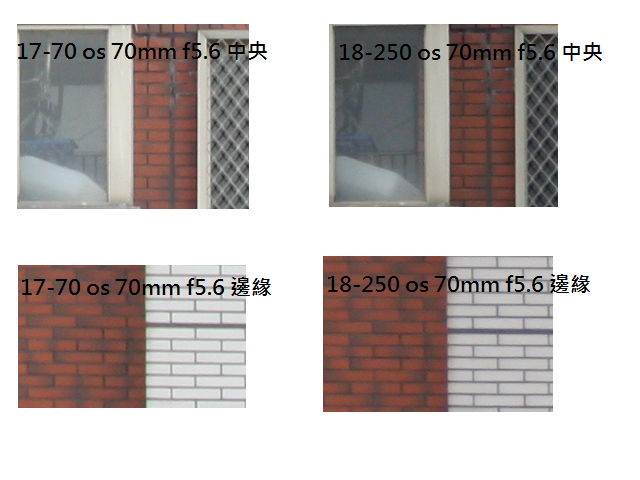

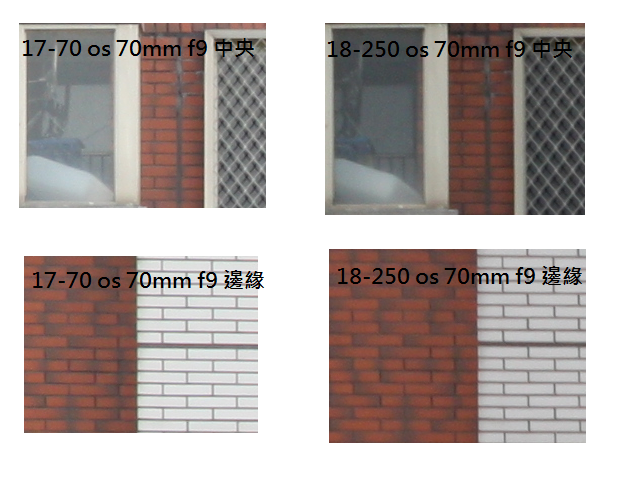

以下全部都是光圈優先模式、內建風格"S標準"、自動白平衡、ISO固定200、不裝保護鏡、使用中央對焦點自動對焦,其餘全部預設值,架腳架直出4752*3168解析度*.jpg,做100%實際大小截圖。

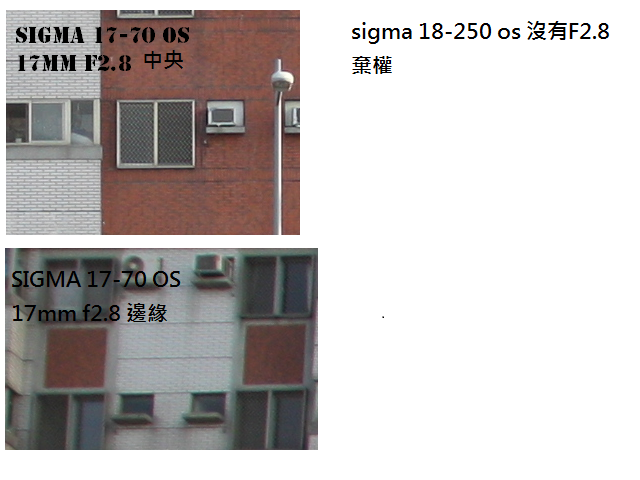

↑ 17-70 OS在F/2.8的時候色散明顯(成像軟),並且稍一離開17mm端,F2.8就不見了,所以這支鏡頭的F2.8只能說必要的時候再用就好。

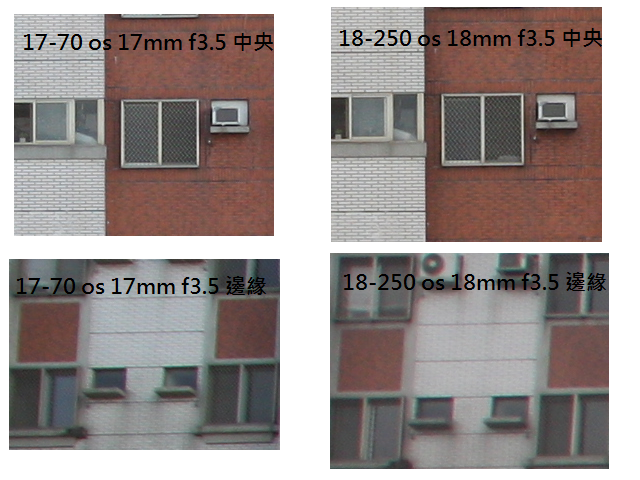

↑ 廣角端在F3.5的時候18-250加入戰局,18-250的邊緣變形比17-70嚴重,色散也較糟糕。

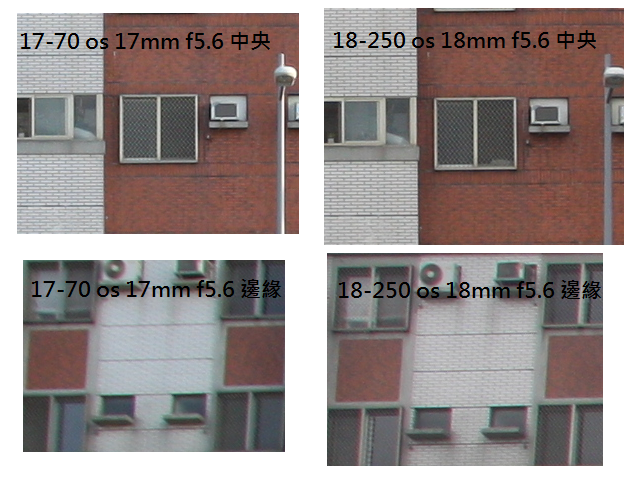

↑這兩顆鏡頭最銳都是在F5.6的時候,17-70變形控制仍比較好,不過18-250更銳。

↑17-70 OS在28mm最大光圈並不是F4,而F4卻是18-250在28mm的最大光圈,所以17-70 OS表現較好。

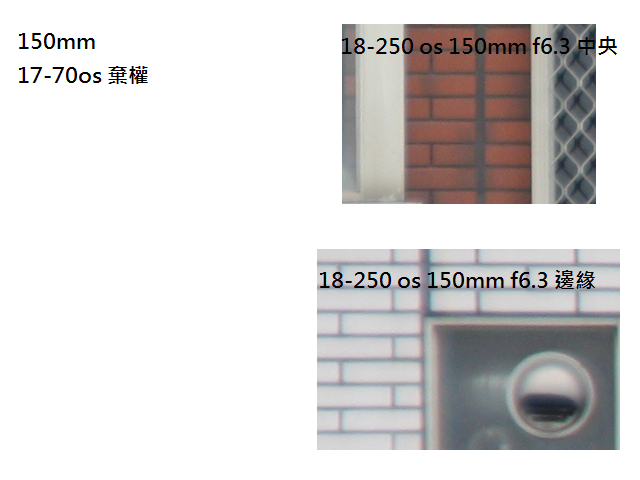

↑70mm之後17-70棄權

結論

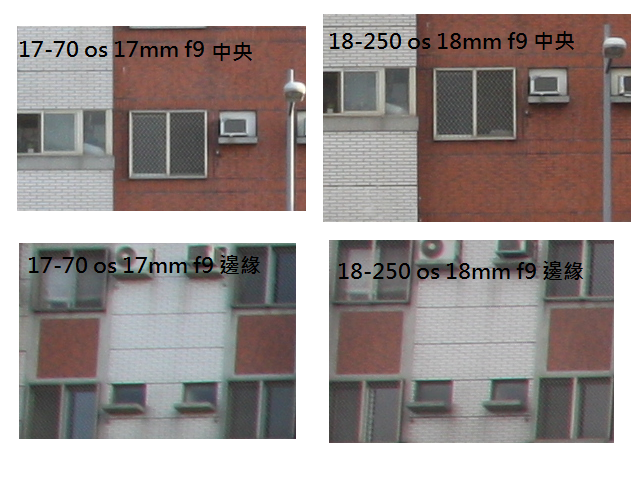

這兩顆鏡頭在光圈縮到F/5.6時達到最佳表現,出外儘量用F/5.6-F/9拍攝畫質較好。

中央畫質Sigma 17-70mm DC OS Macro HSM跟Sigma 18-250mm DC OS HSM可說不相上下,照片邊緣17-70 OS表現較優。但若只論中央畫質,就算拿出EF 28-80 等舊鏡頭來比也不會有什麼大差異,主要差異還是在照片中央以外的色散跟變形抑制,17-70 OS明顯的優於18-250 OS。

發色部分,網路上的照片每張的機身設置都不一樣(銳利度、對比、色調、飽和度、有無開啟高光優先、有無開啟亮度優化...等等設置都不同),抓到電腦裡套用不同風格檔或是拉曲線之後差異又更遠,但機身設定都一樣的話並沒有什麼差別,就算兩張照片擺螢幕左右邊比較也看不出來。(之前Sigma 18-50 F/2.8跟Canon EF-S 17-55 F/2.8 PK一文中就幾乎分不出來了,更何況Sigma 18-50 F/2.8這顆還是發黃鏡呢!)

但如果照片不放到100%檢視,或是只洗4*6照片收藏,其實根本分辨不出哪張照片是哪顆鏡頭拍的。

以上非在專業實驗室裡測試,若有誤差尚請見諒。