文章會分成三部分:GX1的各ISO、與EP3/GXR的比對,另外就是NR程度對於細節損失的驗證。

這回因為要精簡文章篇幅,過往切三種不同組合的狀況讓文章太過冗長,所以改切底片罐的部份,選用這部份的原因是因為這部份位於暗位,對於雜訊的抹除與抑制是相當嚴苛的考驗。

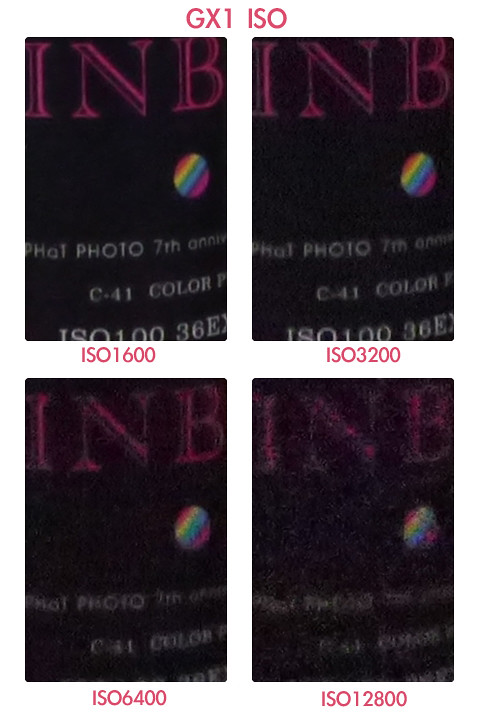

GX1的各級ISO

先從ISO100-800來看,目前用的NR設定是標準。

從這部份的ISO表現來看,其實差異並沒有很明顯。

不過在ISO800的時候,我們可以看到彩度有稍稍的降低一些,另外字體的處理也稍微糊一點。

從ISO1600開始,可以看出來在ISO的實際表現開始比較往下走了,不過直到ISO3200的部份,我們仍舊還可以看出上面桃紅色RAINBOW的字樣能維持清晰。

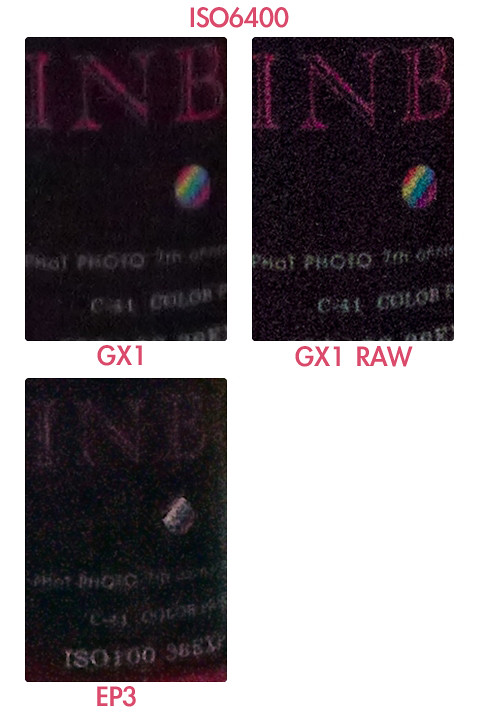

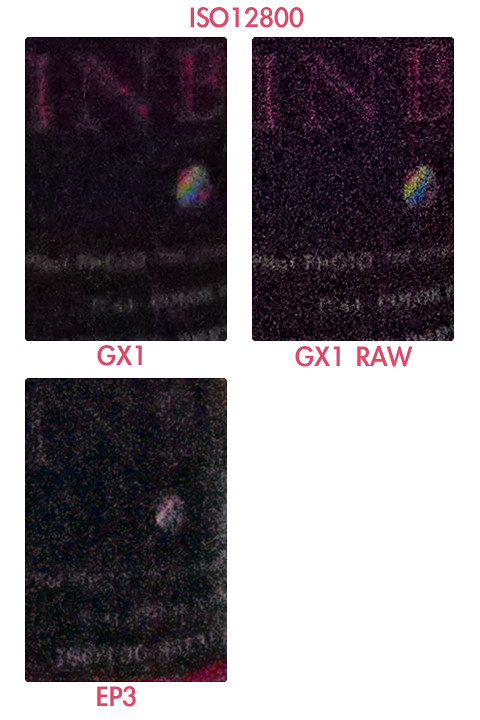

而ISO6400跟ISO12800可以很明顯看出在細節跟雜訊的處理上都比較不理想。

對我一般的使用來說,可以接受的程度大約可以到ISO3200,在往上我就會盡量避免。

其餘的部份還請大家直接到這個連結開原圖比對。E-P3跟GX1因為鏡頭可以互用,所以測試鏡頭都是14-42 X。

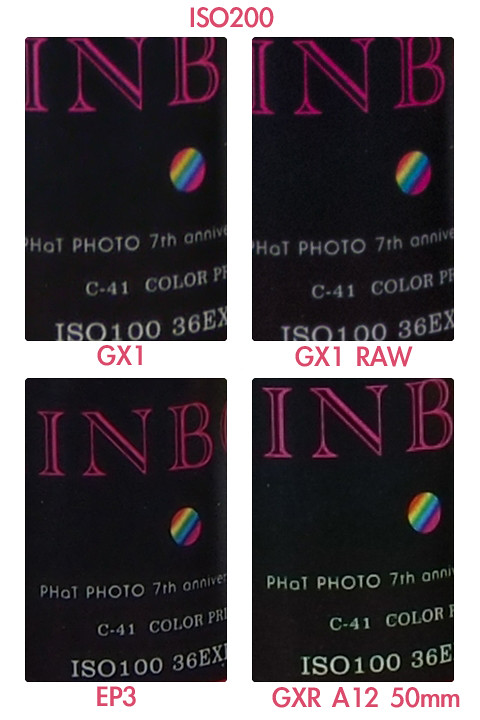

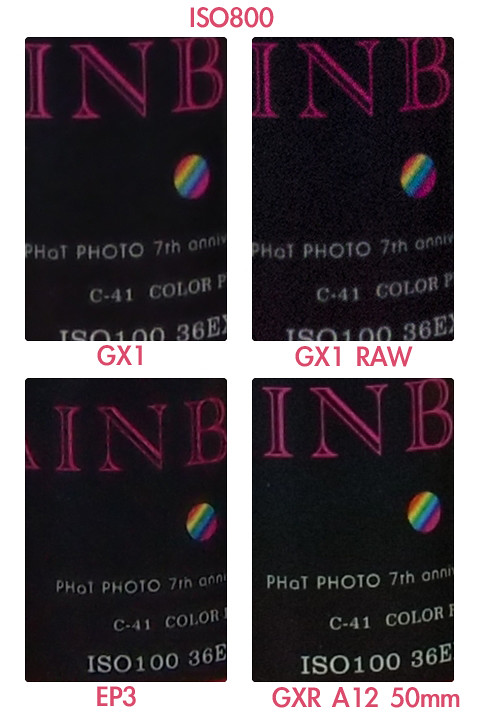

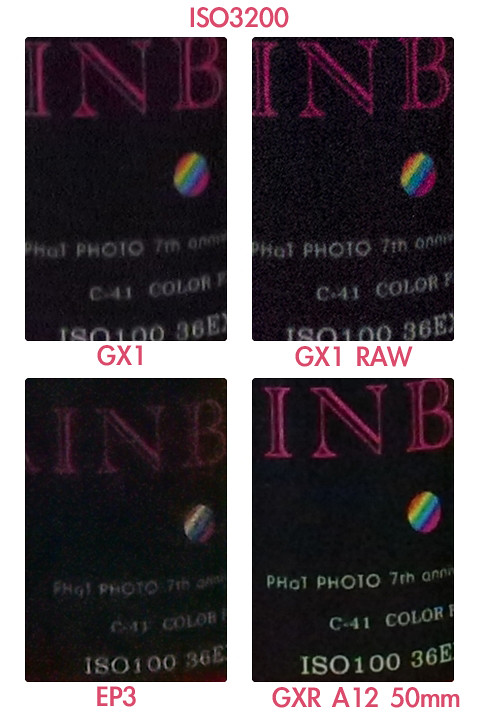

與E-P3、GXR的比對

我這次也同時選用了同為M43的EP3,還有APSC的GXR來做對照組。

除了最低的ISO200外,我直接從ISO800開始比對,也加入了GX1的RAW組合。

就ISO800來說,我覺得EP3跟GXR的表現要比GX1稍微好一些。

我認為E-P3跟GXR的12MP比起GX1的16MP來說佔了些許的好處,因為像素密度較低一點,也讓雜訊的表現稍微好一點。

ISO1600的部份,GXR仍舊表現的相當理想。

不過這部份GX1有個很特別的表現,除了字體比較沒有那麼銳利外,但RAINBOW字樣仍舊清晰,而且白體字部分也沒有掉線條,很明顯勝過E-P3。為什麼呢?

我想主要是因為GX1處理高ISO的演算法跟E-P3不同,雖然在低ISO部分細緻度不如E-P3(ISO800),但是一來到ISO1600就能夠體會兩者的不同。

ISO3200也是同樣的情況,E-P3的白色字體甚至有些不見了。

而GXR一直表現的都很好,不只是片幅稍大,在處理上也很可圈可點。

ISO6400跟ISO12800,GXR沒有這部份的ISO數值。

所以參賽選手只有GX1跟E-P3。這兩個ISO數值都不是很可以大量使用的數值,我建議如果一定要用到的話,使用RAW檔來拍攝會比較好。

ISO12800。宣示意味比較重一些,我一般還是建議使用到ISO3200,ISO6400偶爾使用。

這次的比對其實並不是要分出個高下來,E-P3跟GX1的NR設定都是標準。

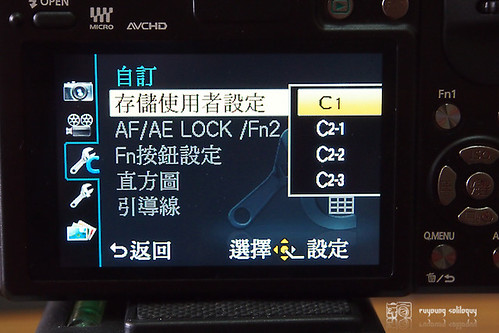

對GX1來說,如果想要提昇低ISO的影像質感的話,我建議NR最好設定在至少-1,這樣可以兼顧低ISO的質感跟高ISO處理的能力。

而對E-P3使用者來說,我先前作過的測試也顯示預設的NR程度會比較高,也是建議設定在「弱」,這樣高ISO細節被抹掉的部份也會比較輕微。

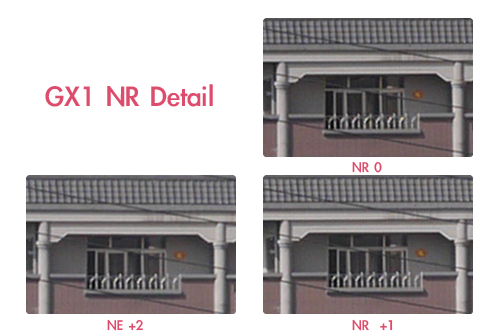

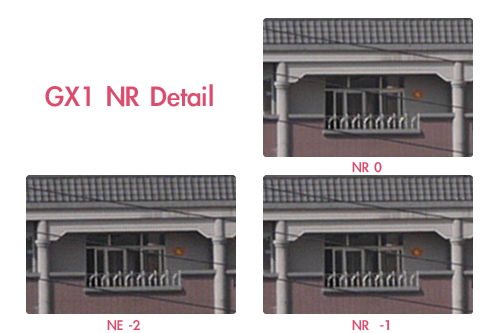

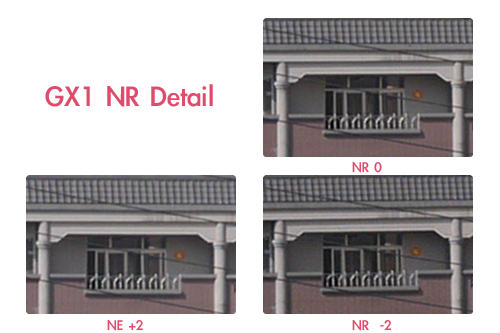

GX1 NR程度的細節差異

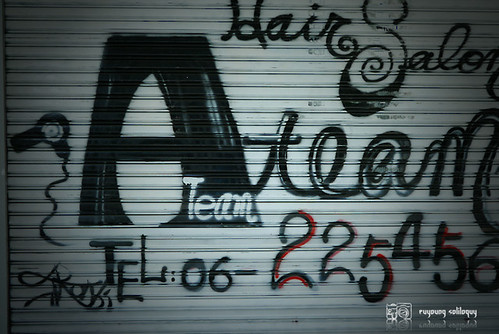

這回使用的時候,除了發現GX1預設飽和度有稍微比較高以外,也同時發現到似乎低ISO的細節有種說不出的感覺,所以我自己也做了一個簡單的測試。這回細節測試的所有檔案

我自己是使用這部份的裁切,檢驗遠方房子的磁磚。

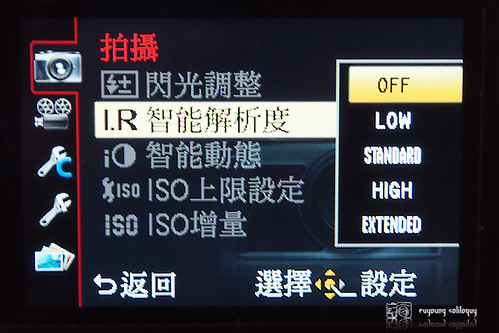

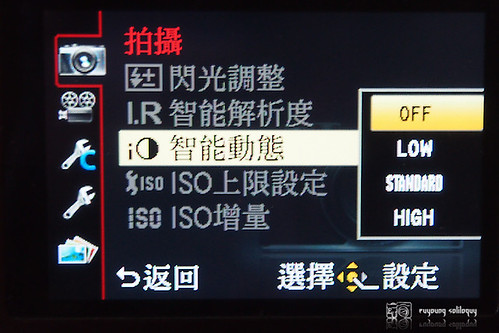

這是NR標準跟+1、+2的部份。

其實我們可以很明確的看到只要NR程度一往上加,細節的部份就降低很多,幾乎看不到磁磚的網格了。

但是NR往下減的話,馬上就可以看出磁磚的網格有比較明顯的線條。同樣的,你也可以看到NR-2裁切的部份因為位於陰影的地方,所以雜訊也有稍微多一點。

我們合併一下NR標準跟+2、-2的圖來看看,這邊就可以很明確得看出來NR程度對於低ISO細節的影響。

結語

我們從以上的比對可以得出幾點結論。

在各級ISO部分:

- 在ISO800以下程度差異不大,大約從ISO800開始有略微下滑。

- ISO1600開始有比較大程度的畫質下降,在一般使用上可以接受的範圍上限大約落在ISO3200

- ISO6400偶爾可以使用,盡量不要使用到ISO12800

- 低ISO的雜訊抹除較高,也間接造成細節較少;不過也因為這樣,在高ISO處理稍微好一點,可運用的彈性較高。

NR與細節部分:

- 一般說來,NR往下減的話可以兼顧比較適當的細節,不過那已經是非常細微的比較了。

- NR-2的話容易有雜訊,也無法兼顧高ISO處理,一般建議大約把NR程度放在-1比較理想。

下一篇,我們來看看關於GX1的二三事。