LX3的功能真的非常的多,我很少針對選單的介紹放了這麼多張圖,事實上我已經刪掉2/3了。

首先介紹的,就是智能對比度控制。這功能近似於SONY的DR+還有Olympus的SAT,都是針對反差大的時候對暗處描繪的細節做提昇的狀況。

LX3也加入了多重曝光的功能,某些時候,是可以營造很趣味的效果的。

選擇開始後,才開始進行多張重複曝光的作業。

LX3的照片播放模式,也是P社所強調的一個部分。

這是並列顯示的部分,可以針對兩張照片進行比對。

投影片的播放,不僅可以設定轉場效果的不同,也可以設定音樂。

你在場景模式的拍攝,也可以針對不同類別做播放。

日曆的檢視,也可以讓你迅速的找到你在某個日期所進行的旅程。

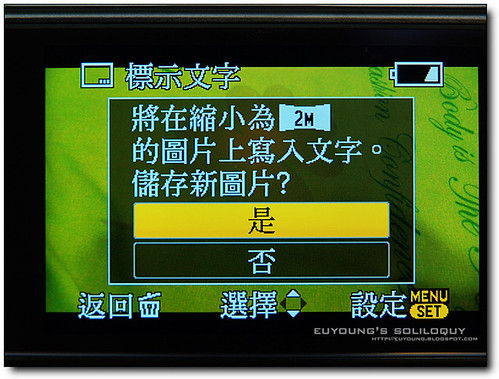

在照片標示文字的功能,也是一個在P社網頁提起的新玩意。

可以標示日期外,也可以標示行程跟孩子的年紀(當然要先設定)

選擇後會問你要不要另存新檔。

由於我都沒設定,因此只有出現日期。

LX3也允許你直接在機器進行縮圖的處理。

可以讓你自己選擇大小。

縮圖外,自然裁切這基本的功能LX3也有提供。

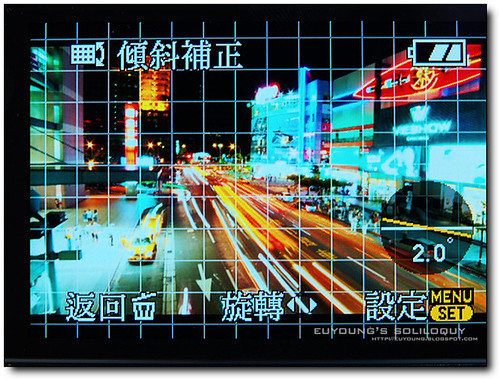

你一定會對出門時拍風景,有時候沒注意的時候,水平線歪了懊惱不已,雖然在諸多軟體你都可以操作,但LX3給你一個更親和的介面。

看到了嗎?右邊有一個圓形的角度變化,讓你馬上針對歪斜的照片做出調整。

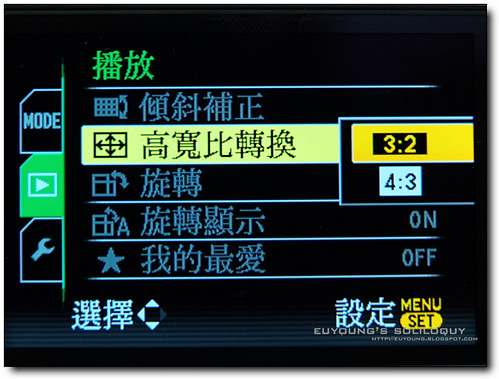

16:9的照片,有時候對某些人是沖洗的夢靨,與其讓相館亂切,不如自己切吧?

看吧!你可以針對照片做出適當的比例變化,方便分享或者之後的沖洗。

你也可以針對照片的方向,做出轉正的處理。

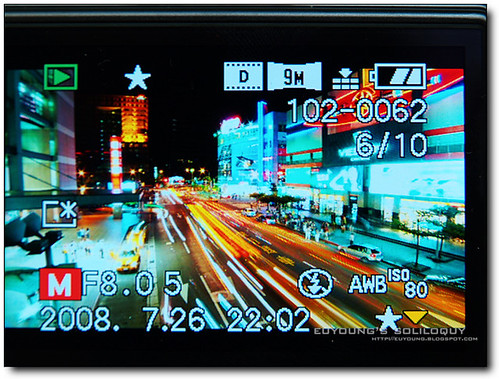

你也可以針對你的照片做出「最愛」的標記。

開啟之後,在播放時候按「下」,就會在螢幕上面出現一個最愛的圖示標記。

接下來,我們來看看一些隱藏版的內容:LX3與經典的邂逅。

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

jfhsu wrote:

呵呵照你這種論點,市...(恕刪)

我想兩方都有道理,消費者固然需要了解個別產品特性,但廠商也要傾聽消費者的意見及需求.

----

回歸LX3的討論吧!

1.希望LX3能推出 GPS配件產品,或是後續機種能搭載GPS(如P6000)

2.不知道錄影時間是否有限制(看到其他測試報告,好像有10分鐘的錄影限制),

如果有希望能透過軔體更新的方式去掉限制.

另外請問是否只有16:9能錄影是嗎?也希望放寬限制.

3.測光略有under的現象,也希望可以透過軔體更新的方式,提供自定預設選項來改善.

4.儲存raw檔時不能拍攝,希望也可以改善.

5.增加美肌模式(如F100FD),好用的模式.

6.鏡頭蓋鏡頭蓋....我要方便的鏡頭蓋.

tomit132 wrote:

回歸LX3的討論吧!

1.希望LX3能推出 GPS配件產品,或是後續機種能搭載GPS(如P6000)

2.不知道錄影時間是否有限制(看到其他測試報告,好像有10分鐘的錄影限制),

如果有希望能透過軔體更新的方式去掉限制.

另外請問是否只有16:9能錄影是嗎?也希望放寬限制.

3.測光略有under的現象,也希望可以透過軔體更新的方式,提供自定預設選項來改善.

4.儲存raw檔時不能拍攝,希望也可以改善.

5.增加美肌模式(如F100FD),好用的模式.

6.鏡頭蓋鏡頭蓋....我要方便的鏡頭蓋.

針對我知道的回覆:

錄影我記得應該是沒十分鐘限制,之前看記憶卡可錄時間的話有超過10mins。

不止16:9可以錄影,也可以4:3,但是3:2的話不行。

是的,預設測光略微under,尤其LCD又特別過亮,需要靠使用經驗彌補

另外,LX3已經有美膚模式喔!

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

當然,也很幸運的從去年11月開始,目前大家所關注的輕便型廣角高階相機,從GRD II、DP1、GX200、LX3我大概都有機會接觸使用過,這一篇,我們就先從一些機器的使用感來跟大家介紹,輔以

這一篇文章,算是配件的補遺跟機器使用的一部分心得(當然也有隱藏版大魔王...)

其實就個性來講,LX3跟Ricoh家族的系列個性截然不同。

Ricoh的相機從G4 Wide跟GX8開始我用了三年多,Ricoh的組裝一直都在進步,但也都還有進步的空間。而Panasonic的DC,在外型的組裝跟金屬質感的營造上,確實是相當成功。

但是針對使用的的思維呢?他們的個性可真的是天差地遠,先提的是軟體的部份。

Ricoh一直以來的著眼點,幾乎都是稍微進階的使用者,機器上面沒有太多的情境模式,取而代之的是完全自定的使用:包含了可自定ADJ上面所有選項的種類(四種)、開啟選單的位置也可以隨時切換,還有就是專屬於個人的色彩與My1、My2設定等等。

到了後期,開始導入了一些後製導向與水平儀,但可以理解的這些功能並非是相機使用的一部分,而是提高成功率以及攝影樂趣的狀況。

但LX3便不同,我自LX1開始觀望,自己使用LX2、LX3,都發現到了,即使LX系列是以豐富的手動微調功能自豪的機器,卻也還是為了大眾市場而作取捨。

Ricoh有ADJ,Panasonic當然也有自己的Quick.Menu。但這個Q.MENU需要長按住按紐約兩秒鐘才能跑出來,我認為比起一般消費型DC已經很好,但比起真正直覺的攝影樂趣還有一小段距離。

這個選單,裡面內建的選項也都是固定的,無法隨你喜好更換或者更改位置(LX3)

而LX3也同時保有提供給一般使用者的情境模式,我必須坦承,非常有趣而且很實用,尤其是防手振跟人臉辨識。

LX3這回塞了相當多功能,有滿大一部分是讓這樣的一台相機可以讓更多人使用讓他更容易享受拍攝跟記錄的喜悅,另外一部分則是仍然給予喜好操作的人一些樂趣。

這樣兩台截然不同的機器,我相信你一定很熱切的想知道的:「euyoung你到底喜歡哪一種類型?」

看過我做過分享心得的人,一定都知道我是個質感跟操控狂。

對我來講LX3跟GRD/GX200之類的還是很難選擇,『攝影的樂趣』與「拍照的樂趣』是這兩台相機最大的分野。

怎麼說?

老實說Ricoh的相機真的是為我這類型的老骨頭(不是年紀老,而是喜歡傳統式操作的老骨頭),對我來講用數位化的飛梭按鈕、五向按鈕都不是問題,但是滾輪才是最合我口味的,我也喜歡自己最常用什麼就自己把那個選項放到最順手的樂趣。

但是LX3雖然讓我犧牲了一部分的控制慾,但是我身邊的朋友家人,用起來卻是更加的合手順手,就跟一般的DC一樣,幾乎沒有任何阻礙,現今DC有的新技術(人臉辨識、自動場景模式、特殊場景效果)它都具備,而給攝影人的操作也依舊存在(各式各樣的底片模式、豐富的配件、反應速度)

懂我意思了嘛?『攝影的樂趣』與「拍照的樂趣』:一個獨享的蛋糕,跟一大片披薩。

一個細緻可能帶點苦味的提拉米蘇值得自己細細品嚐體會;一個不但自己吃也開心,分給大家吃也很愉快。

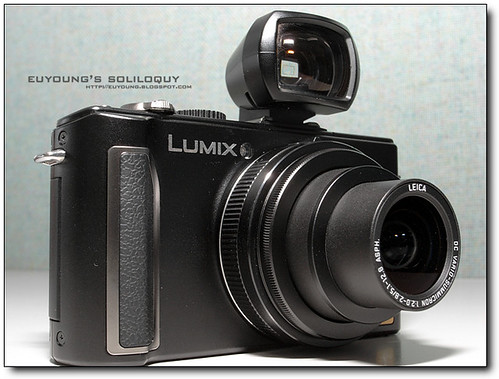

在外觀上,其實你也可以看到,LX3跟GR也有諸多的不同,LX3的鏡頭較為突出機身也比較厚,有一點也很影響手感的,那就是握把上的蒙皮跟形狀,Ricoh的握把非常的貼合手的形狀。

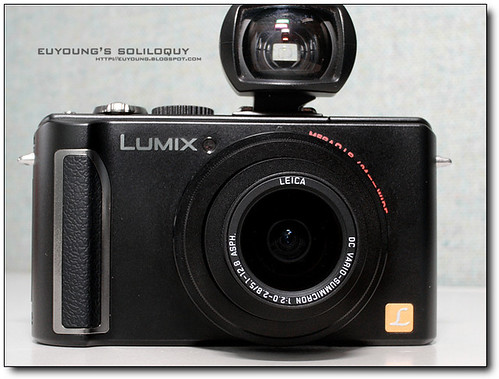

這部份是鏡頭伸出的樣子,LX3在廣角端的時候,是鏡頭最長的時候,越往望遠越往內縮,這點跟LX2剛好是相反。

LX2@廣角端

LX2@望遠端

在熱靴的部份,我想再規格發佈的時候,明眼人就看出來的,但在早先放在Mobile01的Preview版,我沒有提及這件事情,畢竟,知道的人就自己會知道,不需要我特別去點出來。

GR系列的熱靴是採用Sigma TTL,GX200則是普通的熱靴單眼,而LX3則是...Four Thirds TTL!是的,LX3可以使用任何4/3系統的TTL閃燈,我親自試用了FL36 & FL50R,效果都很不錯,下一篇會一一測試給大家看。

當然,LX3的觀景窗也都可以應用在其他機身沒問題,畢竟只是熱靴的底座規格,實際上不會跟機身有任何連動資訊的傳遞。

這些配件真的是廠商賺錢的好利器,這幾天發佈消息的Nikon P6000,也有類似規格的觀景窗。

所以當然啦,LX3也可以隨意的使用其他相當的外接觀景窗。

這是福輪達出的25mm觀景器。

這顆觀景器外型跟Ricoh的GV1很接近,都有點怪獸電力公司中的單眼怪的感覺。

梗鋪了這麼多天,在上次的Preview版到現在,又默默的過了一週了,你也開始納悶了:不是有用過Ricoh、LX3,那DP1勒?

別急,馬上就來!

我很喜歡這張光線在DP1上面的質感,我直接用LX3接FL50R 跳燈拍的,小DC拍攝東西的優點在此就可見了,感光元件小,景深深很多。

本來想拿來當這篇封面的,不過還是偷偷暗槓當大魔王。

奇怪,你這台DP1怎麼眼睛比別人大一點?

還記不記得我們在:LX3的配件介紹中有提到,套筒轉接出來是46mm?

疑?46mm真的很熟悉,之前在介紹DP1的時候,有提到Contax G跟不少Leica M鏡都是46mm的,DP1可以沿用這些濾鏡。

是的,正因為Sigma DP1外接的套筒是46mm的口徑,因此在某一天,魚罐頭來探望LX3 "順便"找我聊天的時候,我們不經意的想到這件事情(其實早就想到了,只是跟4/3 TTL一樣暗槓起來而已),在一陣兵慌馬亂以後,就讓DP1成了這副帥樣。

事實上,DP1的邊角畫質,有時候呈現很神奇的好,有時候則是比較差(魚罐用的比較久,這是他的看法),我覺得是還滿平均的,加上廣角鏡後畫質也沒有下降到非常糟糕。

我們一邊來看看視角的變化,一邊再來談談LX3搭配上配件的組裝部分。

DP1 @28mm

原圖/original

DP1 @21mm

原圖/original

事實上,要提到組裝,還有跟配件的適切性,這一點Ricoh一直都很難達到我高要求的水準,很可能就僅僅是一個堪用的標準(我指組裝,不是搭配配件的畫質,這件事情我們會再談)

我拿到LX3的第一天開始,我就在MSN暱稱提到過:在LX3面前談組裝這件事情,Ricoh可以先排隊去填海造地。

不單單是機身的可靠度,同時裝上配件後的穩固度,也相當的良好。

這一點,DP1也相當的不錯,儘管套筒是塑膠的,但旋上以後的卡榫仍是相當的良好。

實際上的狀況卻還是在於特性上的取捨,怎麼說呢?Ricoh的套筒是用卡榫式的,但為什麼會讓人覺得有些鬆散?是因為在這卡榫「卡!」一聲後,內部都還隱藏幾個小卡榫,舉例來說如果有有卡到的話,就將EXIF從28mm寫入成21mm,或者是像GX200/GX100一樣,變成一個偵測的機制,可以知道有接上套筒,準備判斷外接的鏡頭焦距。

而LX3跟DP1並沒有這樣的機制,DP1是一個很緊的卡榫旋轉進去,LX3則是一個螺牙。誠然,這樣的機制的確讓裝載在上的保護鏡或者是廣角鏡十分的牢靠,但是也隱含了一個缺點:速度。

更換速度的不足,讓LX3在套上廣角鏡前,必須細心的轉呀轉呀把套筒旋進去,而DP1跟Ricoh僅僅需要快速的轉進去等待卡榫的「卡!」一聲就可以。

我才提到了在操控上的差異,『攝影的樂趣』與「拍照的樂趣』同時也在配件的思維出現。

外在的部份,LX3選擇最原始最穩固的方式去處理,它可靠卻有點不符合攝影人的期待,內在的選單,Panasonic也真不愧是大廠,幾個點設想的很周到:使用外接觀景窗,在選單內選擇,就可以讓LCD整個變暗;如果使用廣角鏡,選單內選擇,不但可以限制住控制在最廣端(無法變焦),同時也會關閉對焦輔助燈(因為LW46很龐大,會整個檔到對焦輔助燈)

此外最重要的一點,Panasonic反而遺漏了,當在選開啟使用廣角鏡後,反而沒有在EXIF更改焦距的資訊,這是很可惜的,顧全了大局(組裝跟想到控制最廣端),卻失了荊州(EXIF)

在一次的,以「拍照」或是「攝影」的思維去做相機的差異再度展現。

下面是一些利用DP1接上LX3廣角鏡LW46的照片,至於LX3裝上廣角鏡的照片,就晚一天給大家看吧!

原圖/original

原圖/original

原圖/original

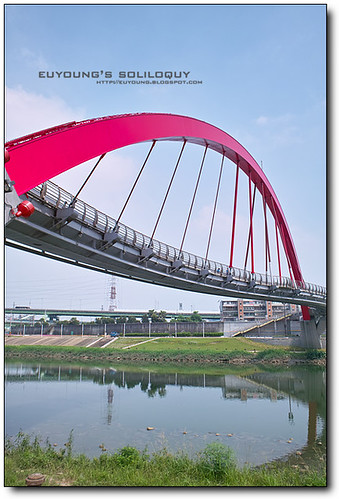

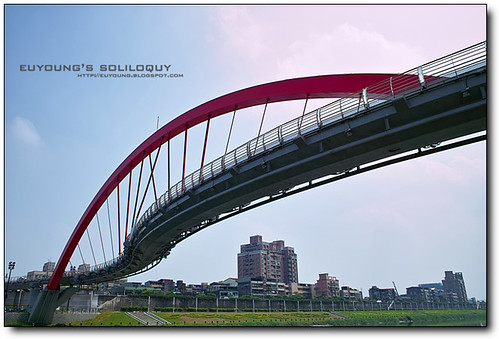

我知道大家等了有一點久了,所以說....就先上十五張吧,這幾張世颱風天的時候拍的,我個人覺得還不能很徹底展現LX3的實力,在「定向測試」過後在最後的「實拍跟結語」,實拍的部份我會盡量轟炸大家的。

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

我個人覺得滿殘念的是Q.menu居然跟LX2一樣要按住2秒才能啟動... TZ5反而直接按一下就可以進入... 為什麼同一家公司設計出來的東西居然不同?!?!? 我手上的TZ5操作起來就滿爽快的, 不用每次都浪費2秒... 要是持續拍攝50,60張每張都要2秒調整整個爽度就會下降很多... 還有觀景窗的價格滿高的, 實用性我個人也覺得不是很大, 很kool,很搶眼是真的... 但說實話GX100的觀景窗我也少用....

想再請教Cybercat, 這台相機的快門"延遲"有改善嗎(可能用詞錯誤)? Ricoh gx100是我目前用過大概最接近DSLR的DC... 因為DSLR用慣了可以從快門聲聽出有沒有失焦, LX2我記得不能也很難聽出來... 可以麻煩就這點您做個小測試嗎(LX3)?

非常感謝Cybercat的分享, 我跟您的感覺一致... Ricoh的操控真好... 不如留著GX100再買LX3好了...

http://www.seriouscompacts.com/2008/08/panasonic-lx3-studio-iso-test-from.html

燦坤卡號:36476424

有需要者請自行取用~

內文搜尋

X

X

複製連結

請輸入您要前往的頁數(1 ~ 17)