文章圖片使用M01圖床,實因為M01上能提供的圖片大小有限,文中提到Flickr銳化參數的部份,以及原始的測試圖檔,小弟備存在這裡,想進一步了解的朋友可以參考看看。

---------------------------

感謝Happyspirit兄二話不說大力相助,提供這三張測試照片,分別是採用Foveon X3的Sigma DP2 Merrill (DP2M),採用一般常見的Bayer排列live MOS的Panasonic GH2搭配20mm F1.7餅乾鏡,以及具有Ultra Pixel感光元件的智慧型手機HTC New One,這三台性格迥異的相機正好讓小弟實驗縮圖情況下不同感光元件所呈現的差異,由於每台相機的自動白平衡有些許差異,使用的鏡頭也不同,因此我們將重點放在畫面的中心部位的清晰度,也就是理論上最能夠呈現照片解析力的地方,以下是這三張圖片,經過「一般銳化」過程,也就是我們先前所使用Flickr銳化參數所得到的成品(見「探討網路照片奧秘」一文)。

DP2M測試照,原始圖檔的尺寸為4704x3136(3:2)。

GH2測試照,原始圖檔的尺寸為4976x2800(16:9)。

HTC New One測試照,原始圖檔為2688x1520(16:9)。

裁切出中心部位後,我們先來看1:1檢視的部份:

DP2M 中央以1:1呈現,未經縮圖與銳化。

GH2 中央以1:1呈現,未經縮圖與銳化。

New One 中央以1:1呈現,未經過縮圖與銳化。

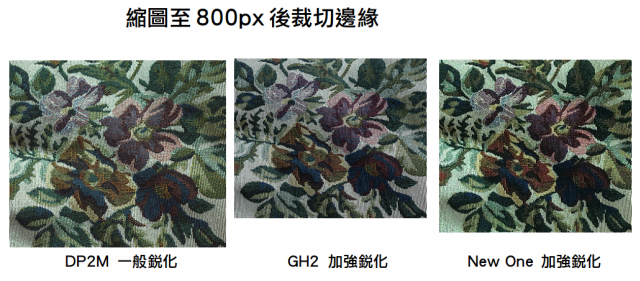

為了方便比較,我將縮圖銳化的中央裁切部位放在一起,圖中所指的「一般銳化」為先前提到的Flickr銳化標準參數:

-unsharp 1x0.55+1.5+0.002

而「加強銳化」的參數為:

-unsharp 1x0.72+1.5+0.002

這裡我們分成兩階段測試,如下圖

先裁切出中央花樣的部份,然後再縮圖銳化至800px

先將原圖縮圖至800px,然後裁切出中央花樣的部位。

最後我們將套用加強銳化參數的GH2與New One照片與一般銳化的DP2M照片放在一起做為總結。

DP2M測試照,一般銳化,以800px呈現。

GH2測試照,加強銳化,以800px呈現。

New One測試照,加強銳化,以800px呈現。

這些測試雖然不能稱得上定性與定量,不過至少能為以下的問題提供些思考方向:

1. 感光元件的差異,在縮圖下是否可以分辨得出來?

2. 縮圖銳化的效果,有沒有可能遠大於鏡頭與感光元件,以及片幅的差別?

3. 為什麼要縮圖?

4. 是否有不後製的數位照片存在?

歡迎大家分享想法。

-------------------------------

必須澄清的是,筆者並不是「頂級器材無用論」的信奉者,例如這個實驗中,我們可以發現,即使清晰度藉由銳化過程達到相似的等級,部份照片的高光以及暗部細節其實喪失很多,並不利於進一步的後製與還原影像資訊,筆者認為對於高階器材正確的認知,或許不是在於畫質的保證,而是「更高的後製寬容度」,這也是目前主流觀念裡經常產生誤解的地方 ― 不管我們使用了多少位元的AD轉換,使用了多高的位元紀錄色階,使用多銳利的鏡頭與多精細的感光元件,最後的成品總是會遇到必然的限制,就是縮圖與降低位元(動態範圍),有如湖泊有大有小,但是他們最終都只有一樣大小的出水口,因此不是所有資訊都得以保留,甚至我們可以說,愈豐富的原始Raw資料,在轉換成JPG並縮至可以觀看的照片尺寸的過程中,損失的資訊量其實是愈大的。諸如GH2或是DP2M將近1600萬畫素的JPG照片,若以300dpi輸出,能印刷至A3尺寸,遠大於正常照片所需的解析度,在我們縮圖至能夠正常觀看的大小時,其實捨棄了將近80~90%以上的畫素資訊;真正能夠完整保留的,反而是照片的構圖、故事性、以及光線的運用,就這點就足以讓人重新思考所謂的畫質在數位攝影裡所代表的意義。

Have Fun~

歡迎大家繼續討論。

歡迎大家繼續討論。