cybercat wrote:

一直以來都是E-P系...(恕刪)

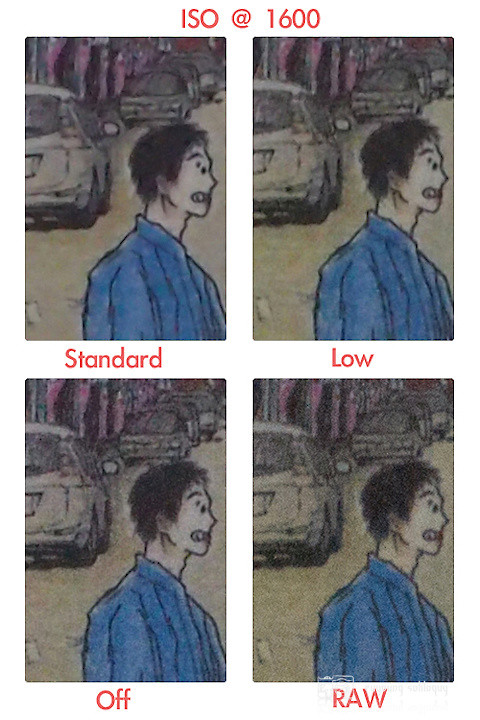

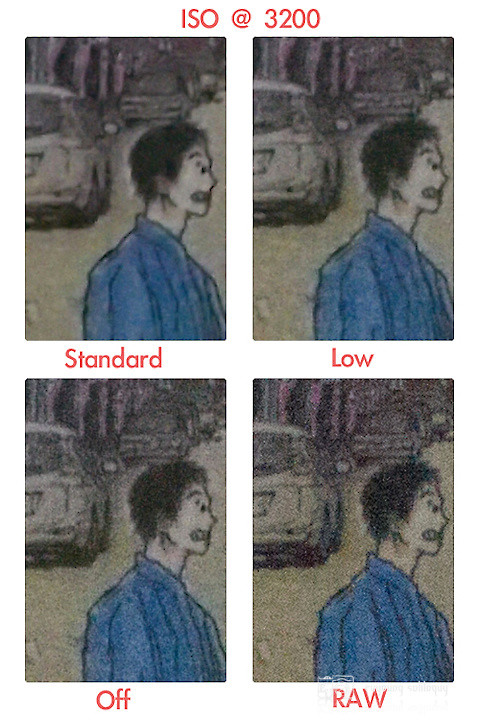

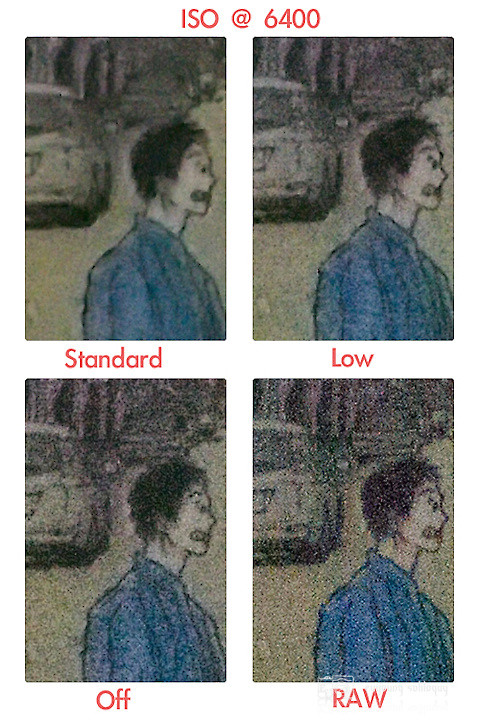

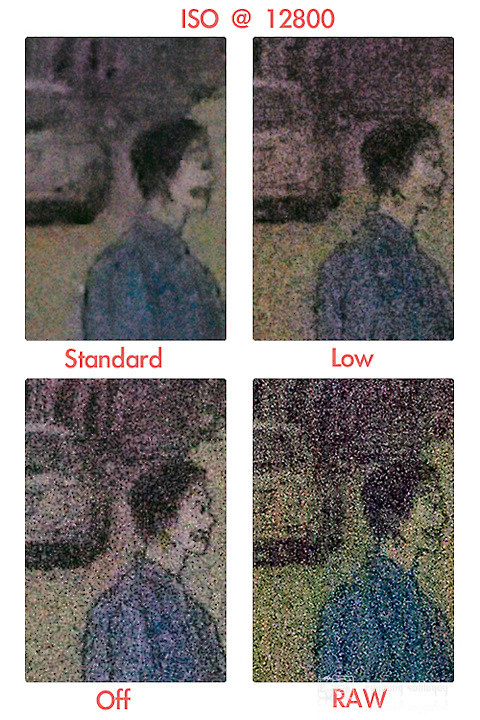

由於E-P3是跟X100同時期來蒐集相關照片素材的相機,所以這回ISO的部份稍微簡陋一點,但還是可以看出差異。裁切的部份如下圖示意的部份。

這回主要來比對的部份是噪聲過濾(noise filter),比對的部份有預設值標準、低、關閉,與原始的RAW檔案。這邊我有少做一個,Noise filter high,因為抹除細節太誇張了,我想一般用戶應該也不會用到這個選項,因此就沒有拿出來比對。

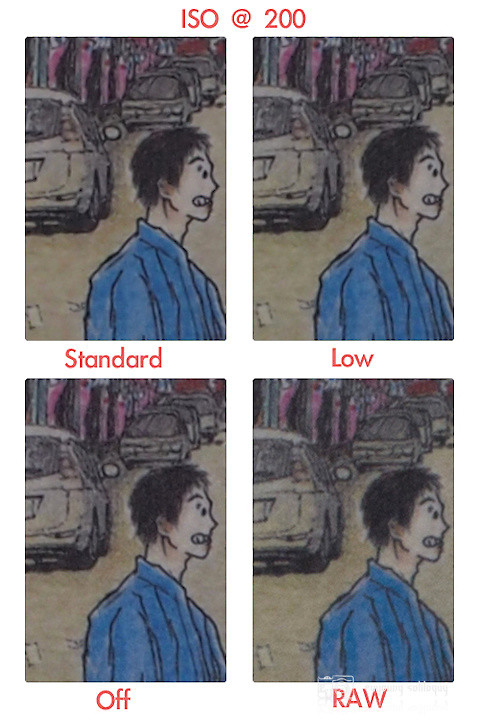

先從ISO200開始。

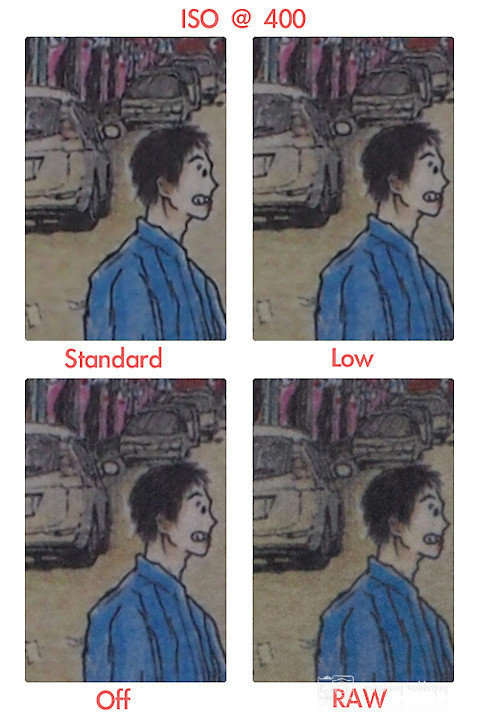

基本上ISO200跟400都是雜訊程度比較低的數值,在這邊大致上可以看出「標準」跟「低」這兩個雜訊抑制的數值,細節都很類似。而「關閉」的話,雜點有稍微多一些,但不影響細節的表現。

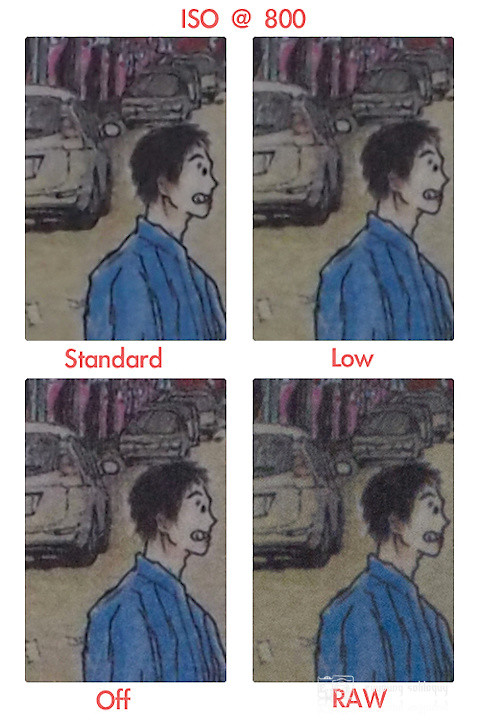

ISO800開始稍微有一些變化。

我們可以看出如果NF的數值設定成OFF的話,雜訊是比RAW原始檔案來的低一些的,而「低」的部份細節比「標準」好,不過差距並沒有很明顯。

在ISO1600的時候,我想你應該可以看出來噪聲過濾預設的「標準」雜訊處理,其實作的抹除效果是比其他的部份來的多很多的,當然減少了雜點,但也少了細節。

這回E-P3的ISO表現,在偽色的部份是比較少的,雜訊主要只有點的部分。

從ISO3200開始,可以看出來色飽和的部分有些許的降低,不過,以一般使用沖洗4x6跟縮圖到1024px左右的分享,這還是個尚可以使用的ISO數值。

以ISO6400來說,我比較建議的噪聲過濾的數值會是「低」或者是「關閉」。

主要是這樣的設定還能多少保留一些細節,沒有完全的抹掉。(如果你真的必須要用到ISO6400的話)

至於ISO12800的話,對E-P3來說是比較力有未逮的,這個ISO值的話即使拍到,效果也不好,如果是使用自動ISO的話,比較不建議來使用它。

看完這幾個ISO的測試,來順道談談我的ISO設定。

其實一開始使用E-P3的時候,在ISO800以上多少有感覺到好像比較有油畫感,或者抹除的痕跡,一開始還不明所以然,後來自己測試過後才發現原來是這一代E-P3在噪聲過濾的預設強度有比較高一點。

我自己在Auto ISO的部份,上限是設定到ISO2500,為什麼這樣做?

有一部分原因是ISO 3200的色澤表現有稍微淡化一點,為了要減少這樣的情況,才將上限定在2000或者是2500。

要探究E-P3的噪聲過濾強度要怎麼設定,我認為要分成幾種情況來討論:

- 習慣於低ISO拍攝的使用者。

- 稍有軟體使用概念的使用者。

- 想要通用設定,簡單符合所有場景的使用者。

對習慣於低ISO拍攝的使用者來說:

通常會將ISO盡量控制在ISO800以下,如果拍攝的環境很少跳除這個範圍的話,我建議噪聲過濾可以設定成噪聲過濾「關閉」,這樣可以在JPEG直接拍攝的情況下,在細節還有雜訊抑制做出最好的平衡。

因為即使設定成噪聲過濾「關閉」,其實跟RAW比起來還是有些許的雜訊消除。

而稍有軟體使用概念的使用者:

我建議可以使用噪聲過濾「低」或者「關閉」,選擇「關閉」的原因在於即使到ISO3200有些顆粒出現,但以軟體來處理(Photoshop或者Lightroom、Corel Paintshop Pro)都還可以得到很不錯的結果。

而想要通用設定的使用者:

我比較不建議直接採取標準,而是設定噪聲過濾為「低」,這樣在ISO200-3200,即使有抹除雜訊,但也仍能保留一些細節。

會有這三種稍微不同的設定主要是考慮到噪聲過濾與使用者的特性,而標準的部份我比較建議盡量不要使用,因為雜點雖然不見了,但細節卻減少許多,這一點稍微不理想一點。

應該這麼說,每一代E-P的處理,不管是顏色還是ISO處理都有些許的不同,我們可以藉由一些簡單的測試來推論出一些使用的方向。

這篇文章所有的原圖都放在下面的連結裡面:

那麼下一篇我們要來驗證E-P3的對焦速度了!

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

imfreero wrote:

EP3 算是一台成熟的 PEN,

但不得不抱怨一下,

銀色的烤漆真的很難保養,

我已經夠愛惜相機了,

在正常情況下使用,

背面的滾輪處附近居然開始掉漆,

而且我不是第一個,

搜尋一下 01 就可以發現一些抱怨文,

沒用過烤漆這麼爛的相機!

之前最難保養的我覺得是黑色的E-P2,它正面採用電鍍的方式,所以不小心敲到蠻有機會掉漆的,不過還好正面裡面是金屬原色,雖然顏色不均一,不過也算是記錄自己使用痕跡吧~

Tentacles wrote:

我在使用E-P3時可以在照片預覽裡顯示對焦點,覺得滿方便的。

可是放在電腦裡的照片用Viewer 2看,找不到顯示對焦點這個功能...

不知是否只有EP3才可以顯示對焦點。

謝謝。

之前我記得解RAW的時候可以看到,但不是使用Viewer 2這個軟體,我這幾天找時間在來確認看看。

danny98762001 wrote:

EM-5雖然吸引滿多人準備首購的,畢竟官方給的期望值滿大的,尤其是那五軸防手震跟那可用的ISO

跟可以即時調整曲線,不過EP3也算是滿成熟的機種芭,雙滾輪,可以自訂功能鍵,可用ISO開NR至少可以到1600或3200,雖然有抹痕跡,不過有拍到跟沒拍到就有差別了,另外那個可以包為藝術濾鏡真的滿吸引人的

EP3搭個12-50跟20/1.7生活也算是夠用,追求躋身只會讓荷包越來越少,紀錄當下才是重要的吧..趁這波

EP3二手拋售潮也是可以趁機找便宜的二手機..

E-M5確實是不錯,但以現在E-P3的價格來說,新品也好,二手也好,一台E-M5的價格其實可以買上一台E-P3/E-PL3配上至少20/1.7等級的鏡頭,如果遇上好價格的E-P3,甚至還可以買到Leica DG 25mm。

如果沒有電子觀景窗的需求,E-P3這樣的機身配上好鏡頭,拍起來其實對一般人同樣是很愉悅的。

kanebo998 wrote:

"然後選單有個選項我覺得超棒,就是可以設定白平衡是否要保留黃色調。如果你選擇要保留的話,那就跟過去的Olympus遇到鎢絲燈的情況一樣,黃疸一片;但如果選擇校正的話,照片就不會黃通通一片,室內光源的照片色調舒服很多。我覺得有點類似當初用GF1的感覺。"

的部分 EPL2是否也有此功能哪??

E-PL2還沒有。我也有E-PL2,這個功能是E-P3才加進來的。

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

E-P3的改革,最讓我疑惑的有以下幾點

1.為了增加閃燈、造型不再簡潔

真有閃燈需求者,早在E-P1~2的時期就購入了適用的閃燈

做為後繼機種的E-P3,實在沒有必要為了閃燈而增加閃燈

原PO還提到內建閃燈無法跳燈...試問這種小閃即使能跳燈又有何用?

2.機背的轉盤操作邏輯改變,我實在不明白

ISO與WB是很常用的功能,機頂的EV扭也很合理,E-P3卻把它通通改掉

整個操作的順手度就大打折扣了....

所以,雖然它有很多改進,但因為以上的操作介面因素,我選擇等下一代

也剛好,O-MD的消息出現,很自然的目標就轉移了

夢與理想的實現者 wrote:

1.為了增加閃燈、造型不再簡潔

真有閃燈需求者,早在E-P1~2的時期就購入了適用的閃燈

做為後繼機種的E-P3,實在沒有必要為了閃燈而增加閃燈

原PO還提到內建閃燈無法跳燈...試問這種小閃即使能跳燈又有何用?

我想我們都遇到了一個狀況:為什麼我用不到的東西,Olympus你要特別去增加它呢?

是,的確我從E-P1到E-P2用到現在,我沒有內閃的需求,當我需要閃燈的時候,我會選擇小外閃,但多數時候我嫌麻煩都不會帶,選擇用高iso跟自然光拍攝。

這件事情跟當初一些設計者訪談都有提到的是一樣的,Olympus認為E-P1的高ISO可用,所以拿掉了內閃。

以現在的觀點看當時的高ISO哪會夠用?更別提當時01上面一陣腥風血雨了,每個都幹E-P1沒有內閃,一副相機沒有內閃就要死了的樣子。(這狀況在E-P2只花了半年就更新卻沒加上內閃,又被臭罵了一頓)

當然我們知道一間公司換了個頭,說法也就完全不一樣了(比方說改用16MP之前的說法都是12MP已經足夠)

但是我們確實可以知道,以PEN這種相機所訴求的對象,內閃確實是必須要。反倒是E-M5不需要,這是訴求族群不同造成的修改,而不是我們不需要它增加了反而是它的錯這樣。

另外關於小閃能跳燈這件事情,我原本是沒打算放進去的。不過鑑於之前有位網路名人都會用這件事情強調E-PL1/2的小閃可以跳燈,我以為這個功能敘述是有人想知道的,所以才放進去。

夢與理想的實現者 wrote:

2.機背的轉盤操作邏輯改變,我實在不明白

ISO與WB是很常用的功能,機頂的EV扭也很合理,E-P3卻把它通通改掉

整個操作的順手度就大打折扣了....

事實上,E-P3的機背選單裡面,除了「上」按鈕的曝光補償調整跟「右」的AF點選澤,其他兩點都是可以自定義的,這點跟過去比較不一樣。

當時在使用E-P1/E-P2的時候,其實我曾經迸出過想法,我希望+/-那顆按鈕可以自定義(因為我已經設定成在P/S/A模式下,一個滾輪改變數值,一個就是曝光補償了),對我來說+/-改成Fn正是我希望的事情,但是其實並不影響我的操作,我相信可以自定化這件事情可以消除這些操作的不適應感。

對許多使用者來說。E-P3是一台全新的PEN。

事實上,你提到的+/-按鈕為什麼移到背後的按鈕,早在E-PL2就已經修改過了。

另外,我記得沒錯的話,根據我試用E-M5的經驗來看。E-M5的背後預設配置,應當是跟E-P3一樣的。

夢與理想的實現者 wrote:

所以,雖然它有很多改進,但因為以上的操作介面因素,我選擇等下一代

也剛好,O-MD的消息出現,很自然的目標就轉移了

Olympus m43的產品線越分越細,產品的個性也越來越鮮明。

對我們很熟悉的人來說,可能覺得PEN怎麼這樣改?但對完全沒接觸的人來說(這還不在很少數),這些改變對他們是好的,更加容易、更簡單。

而需要所謂操作元素的人,這些更深一層的購機考量的人,轉往E-M5也確實是合理的想法。

但我還是站在一個立場來分享這些E-P3的文章:「是不是人人都說E-M5強到爆炸,E-P3就一無是處了?絕對不是」

而且也絕非所有人都需要這種更深一層的購機考量,我明白我需要,我相信你也需要,但剩下的人也不少是被鼓譟鼓舞的,如果不能讓他們理解手上的相機,或者理解他們適合什麼相機,所有的人都直上E_M5,這樣來說對m43家族來講是一件很可惜的事情。

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

我主要以三顆鏡頭搭配一些文字的敘述來評斷E-P3的改進幅度。

這三個鏡頭選擇也是有用意的:

M.ZD 45mm:搭載最新的MSC技術,剛好跟E-P3宣稱改進的對焦技術是可以搭配的。

Lumix 14mm:過去E-P系列使用Lumix的鏡頭都有對焦偏慢的狀況。

Leica DG 45mm:Leica DG系列跟Lumix有類似的情況,而macro鏡頭的特性也曾經使E-P系列有對焦的問題在。

我們先直接從陰暗的場景來看。

這個在咖啡廳裡面的場景十分陰暗,即使開到最大光圈F1.8、ISO2500時,快門仍只有1/30左右。

E-P3 & MZD 45mm

E-P3的暗部對焦確實有不同,過去在這樣的亮度底下,E-P系列比較容易拉風箱,判別上也比較容易錯誤,而E-P3因為更提昇的掃描張數(60fps到120fps)也提昇了暗處對焦的能力。

但即使是同一顆鏡頭,你也可以看到Panasonic跟Olympus的習慣完全不同。

Olympus會不斷的確認兩三次後才合焦,儘管速度很快,但確認的行程比較多次,也讓整體對焦的時間略多於Panasonic。

而Panasonic則是捨去確認的動作,也因此你也看到有一次對焦失敗的情況。

G2 & MZD 45mm

「關閉對焦燈」的部份。

為什麼要多做一個「關閉對焦燈」的測試?

我記得在第一篇的快問快答裡面有提到,E-P3在一個很特殊的狀況下,新式的自動對焦會有一個表現產生,而這個狀況就是「陰暗環境下,要特別關掉自動對焦輔助燈」

當初也是不小心測試出的情況。

我們可以看到在這樣的情況下,E-P3開始有了更多遲疑,儘管仍能妥善的完成任務,但可以看出對焦的確認次數多了更多次。

接下來是搭配Lumix 14mm,利用最近對焦距離跟約5公尺處的對焦切換。

EP3 & Lumix 14mm

這個測試的場景比剛剛的稍微亮一點,加上14mm是比較廣角的鏡頭,對焦行程短,景深也比較深(因此不需要非常精細的多次確認),所以E-P3跟G2的部分幾乎沒什麼差異。

都是很快的一次到定位。

G2 & Lumix 14mm

最後的場景是MZD 45mm跟Leica DG45mm的比對。

E-P3 & MZD 45mm

我們可以看到在最近距離跟5m之間的物體切換的時候,其實兩者沒有太大的差異。在測試裡面你也可以看到,不管是E-P3還是G2,在自動對焦的部份是沒有什麼問題的,速度上、準確度都很好。

G2 & MZD 45mm

最後,則是Leica DG 45mm macro。

E-P3 & Leica DG 45mm macro

原則上,macro鏡頭的特色就是對焦行程長,這也某種程度上造成大部分的macro鏡頭自動對焦都比較慢一些。

我們可以看到E-P3對於準確性的表現上仍很不錯,只是在確認的時候稍微多了一些猶豫,在Leica DG macro鏡頭這部份E-P3花的時間比G2多的多,應該是鏡頭在搭配上的問題。

G2 & Leica DG 45mm macro

寫到這裡,我相信大家對E-P3新的對焦技術應該都有個底了,確實比以前增進很多效率,但也有兩個需要使用者克服的場景:

陰暗場景下關閉對焦輔助燈(所以記得不要關掉對焦輔助燈,這東西看起來雖然不重要,可是關閉以後卻差不少

搭配Leica DG 45mm macro

既然提到Leica DG45mm這顆macro比較水土不服的情況,我知道你或許會想問:「那Leica DG 25mm F1.4呢?這顆我們一般人使用上更會去搭配,有沒有這樣的水土不服?」

還好,沒有這件事情。

我去年去日本旅行的時候,是搭配MZD 12、Leica DG 25mm跟MZD45mm。Leica DG 25mm在拍攝幾個需要快速的場景上,完全沒什麼問題出現:像是奈良公園的鹿群與京都的兩個祭典。

並沒有出現類似DG 45mm這種情況。

我想這樣的情況是採購E-P3時無需擔心的。

『外觀介紹、選單變化、ISO表現跟改進的對焦速度』這幾樣關於E-P3的基礎課題我們都看完了,接下來要看些什麼呢?

不如來談談E-PL3的相關東西吧~

本文靜態連結

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

Olympus一下子在M43出了三台相機,感覺有點分不清楚了,E-PL3會是怎麼樣的機器?

蠻好的阿,產品線有比較明顯的區隔。

這過去在Olympus是沒有的事情,以前的E-PL跟EP系列頂多只有在材質上的改變,了不起多一個內閃,其他都幾乎一模一樣。

所以E-PL3有什麼特性呢?

以前E-PL不過是E-P的平價版本,但E-PL3不盡然只是平價版,有很多特徵萬一是你需要的話,大概只有E-PL3才有。

可說是開始比較有個性的一個型號。

可是你還是沒跟我講E-PL3到底有什麼特性,快說!

舉例來說,E-PL3有翻轉螢幕,在連拍的每秒張數也比E-P系列多一點(5 fps vs 3fps)。這兩點算是比較明顯的差異。

就定位上來說,E-PL3還是比E-P3稍低一些,比方像是濾鏡少了四個,濾鏡也少一些可以微調。LCD的畫素也少一些。

防手震的級數我測試不太出來,不過可以很明顯感受到E-PL3的快門震盪比較大一些。跟E-PM1差不多,震盪都比E-P3大。

說到E-PM1,這三台是什麼情況?

E-P3大概有種像是給業餘攝影愛好者的感覺,有一些操作上的細節感受跟自定按鈕都比較好一些。

E-PL3就比較偏向日常生活來使用,其實E-PM1也類似,只是說按鍵更少。

所以選單能調整的部份也有差異囉?

我覺得能調的東西都差不多,各種形態的使用者所需要的都不一樣。像E-PM1的使用者可能覺得很麻煩沒打算調整很多東西,所以它的設計就是選項都放進去選單後,得一個一個慢慢找。

E-PL3跟E-P3就方便多了。

附帶一提,以前Olympus的相機選單根本沒在變的,這回都全部寫過。而且還真的三台都不太一樣。

E-PL3的操作思維呢?

在使用E-PL3的時候,有一點能感受到產品的區隔性。你會覺得E-PL3的時候覺得這是一台「雙手捧著」的相機。

E-PL3擁有翻轉螢幕,輔以所有按鈕都放到LCD上面了,很自然你就會用雙手捧著來操作相機。剛開始很不習慣,因為在E-P3跟E-PL3之間切換,而E-P3是一台單手就可以操作的相機。

「雙手捧著」這個姿勢其實也是一般大眾使用數位相機的方式,所以我覺得這次的產品區隔說實在蠻不錯的。不只是價格而已。

E-PM1在什麼情況下摸到的,這回好像沒有特別使用?

旅行的第一天去Yodobashi摸到的,還蠻不錯啦。

有什麼特別感覺嗎?

其實沒有很特別的感受,機身的外觀顏色倒是蠻漂亮的。

不過旅行中看到當地人拿的M43相機有點讓我意外,在台灣Lumix G非常普遍,十台大概有七八台吧?在當地反而是Olympus多,大概是7:3的比例。

各地的喜好好像都不太一樣,像英國的G1/G2/G3好像賣的就特別好。

E-PL3跟E-PM1的外型好像有跟過去不太一樣?

噢,對阿。我覺得還蠻好看的,長得跟XZ-1還蠻像的,不過跟以前的造型比起來比較滑手就是了。

有人說這種外型跟NEX很像,你怎麼看?

我想很像應該是說接環周邊都削除吧?我覺得SONY確實是厲害,其實NEX沒有比較薄,不過因為挖空的情況讓人覺得很薄。

我不知道這種作法有沒有什麼專利,不過作為一個消費者來講,這個設計讓E-PL3跟E-PM1的外型更有不同過往的特性,我是蠻喜歡的。(當然GF3跟NX200也是)

可是E-PM1的價格好像不是很漂亮耶!

你知道,我知道,全天下的人都知道Olympus在台灣的價格不好看阿。

不過不是我個人比較喜好Olympus才說下面這些話。老實說在Yodobashi摸過一輪之後,對焦速度、錄影操作的流暢度這些還是Panasonic比較好,可是組裝的可靠感跟外觀的質感,我覺得Olympus好些,比較紮實的感覺。

物有所值,但不超值,大概就是我對這三台定價的感受。

有沒有特別喜歡E-PL3什麼?

我原本以為E-PL3質感不好,不過出乎意料的摸起來感覺還不錯。翻轉螢幕算是很喜歡的功能,好用。

我也相當喜歡E-PL3那個外型,簡潔好看。

有覺得E-PL3什麼比較難適應嗎?

相對起E-P3,LCD的顏色蠻淡的,跟E-P3交互使用的時候非常不習慣。後來才發現跟E-PL2的螢幕一樣,顏色比較淡。

其他倒是還好,畢竟我用E-P系列很久了,有時候感受不出來難用的地方。但可以確定的是E-PL3/E-PM1都比以前Olympus出的M43來的簡單使用些。

一句話總結E-PL3呢?

這好難,每回快問快答最難的就是這個。

但我知道你沒有想問這個,你要不要改問:「那你建議怎麼樣的人買E-PL3?」還是「可不可給我E-PL3跟某某相機的比較建議?」

好,那就改問這兩個問題!

如果是跟O自家的產品看來,E-PL3更適合一般人來使用,一來更輕巧、外型也好看,二來當然是介面有親和些。最後就是錄影跟對焦,錄影也有了1080i的畫質,對焦能力也還不錯。(也有跟E-P3一樣的「人眼」對焦)

E-PL3對一般家庭來說便宜些,翻轉螢幕也很方便,用E-PL3入門還不錯(畢竟E-P3稍微貴一些,也重一些)

那如果是跟類似產品的考量,相較於GF3完全以入門使用者為考量的簡單操作設計,E-PL3是比較中庸的設計考量。GF3蠻簡單的,但也就稍微刪減了些東西,E-PL3很平均,但適應期比較久。

認真說來,我覺得GF3跟E-PM1比較類似。

都可以在詳細考慮一下,挑到喜歡的相機才拍的長久。

原文靜態連結

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

一直以來,E-PL系列就被視為是E-P系列的精簡版本,但這次E-PM1的出現,也讓這樣的印象稍微改觀,接下來的文章,我想先介紹E-PL3的外觀,然後再帶入E-P3、E-PL3、E-PM1三者的不同與採購建議。

那麼,就先來看看E-PL3吧!

E-PL3在E-P Lite這個系列裡面,應當要算是非常特別的外觀了。這回的E-PL3完全沒有握把的部份,外觀上簡潔許多,認真的說來非常像是Olympus去年推出的高階數位相機XZ-1。

在感光元件上面用的是跟E-P3一樣的,影像處理的調性也非常類似,所以稍早我們有提過關於E-P3的ISO設定,以及對焦方面的特性都可以一併應用在E-PL3上。

鏡頭卡口旁的鏡頭釋放鈕。

不過也可能是因為產品特性的關係,有些一般使用者稍微不會注意的特點E-PL3也有一點點跟E-P3不同。

在快門震盪跟聲音大小來說,E-PL3比起E-P3是稍大一些的,不過還不到過往那種DSLR異常龐大聲音的狀況。

E-PL3不管在體積、大小、厚度上來說都是所有E-P Lite系列裡面最輕最小的,有什麼方法可以減低這些重量體積呢?

我們可以看到E-PL3跟GF-2/GF-3、NX200還有NEX系列的相機一樣,卡口周圍的部份都是削除的,厚度上跟體積都獲得減少。這麼一來,確實使E-PL3變成E-P Lite系列裡面,最輕薄的機種。

從上方的視角也可確實可以看到降低變薄的E-PL機身,關於快門按鈕還有模式轉盤也跟過去稍有不同。

快門鈕有收小一點,不過摸起來是金屬質感,快門的觸感還不錯。

熱靴上方的是收音孔(標示L、R)旁邊有一個小標誌,那代表的是感光元件的焦平面。

關於型號的標示不像E-P3是用亮面,而是採用霧面印刷。下方那個網狀孔是播放影片的出音孔。

這一代E-PL確實跟過去很不一樣,過往都是E-PL系列有內接閃燈,而E-P沒有內閃。這回則是E-PL3沒有內建閃燈,而E-P3有,不過不用擔心,原廠只是藉著這個外加的小閃燈FL-LM1附加,而不是不提供內閃,這個作法跟NEX還有NX200完全一樣。

E-PL3跟以前的E-P Lite有一些些不同的地方在於後面的部份也有些許的往下斜削。

相對起E-P3將所有的按鈕集中到右方,E-PL3則是將所有按鈕平均的分配到左右兩邊。

記不記得我們之前有提到E-P3有兩顆Fn按鈕,而錄影按鈕也可以自定義?

E-PL3的Fn大概是因為定位關係,只有一個Fn按鈕,不過不用擔心,錄影按鈕一樣可以自定義功能。

E-PL3只有單轉輪,就位於後方這個大圓鈕,不只有轉輪的功能,也提供了四個方向(上下左右)的按鈕功能。你可以使用滾輪選擇上下,也可以利用方向鈕。

原本擠在右邊的瀏覽跟刪除鈕,放到了左手邊來了。

一般時候我們是這麼操作E-PL3的。

單手握持,食指放在快門鈕上,拇指的話則會在錄影鈕或者是Fn按鈕附近,機動按下按鈕。

需要調整數值的時候,拇指可以直接往下移動,選擇或者滾動滾輪調整選項跟數值。

記不記得在快問快答裡面,我有提到我認為E-P3是一台單手操作的相機,而E-PL3則是要「捧著」雙手使用相機?

大概左手就像這樣,很像大部分的人使用數位相機那樣,雙手捧著相機,方正的操作跟按下快門。這時候應該就可以理解為什麼有些按鈕會移動到左手邊了吧?

因為這樣的移動也確實是一般人的操作方式,藉由按鈕的調整讓他們不會因此而不習慣。

E-P系列的LCD螢幕在也不是萬年的23萬了,在E-PL2的時候就更改為46萬像素的LCD。

這個螢幕要稍微注意一下,它的色澤會比照片的稍微淡一點,所以不要因為LCD觀看顏色比較淡就瘋狂加飽和,這樣回到電腦顏色會變得非常奇怪。此外,它的比例也是3:2的,跟GF系列是一樣的。

E-PL3算是所有削除鏡頭卡口周邊裡面的機種,整體的厚度比較厚的,為什麼?

就在於這個可以翻轉的螢幕。

為了容納翻轉的機械機構,所以厚度稍微厚一點點。

不過換來的是比較彈性的用法,我們可以這樣翻轉成直接向上,在低角度的時候十分好用。

也可以翻轉成這樣的角度,當你高舉相機的時候,也可以很順利的往下拍到好畫面。

E-PL3的翻轉螢幕機構蠻穩固的,在螢幕跟機身接觸的地方也有緩衝的小墊,不用擔心刮傷或者碰損之類的問題。

我認為E-PL3跟E-P3相比來說,幾乎有了九成的相似,但實際的應用上其實還是有很多細微的不同之處,包含應用,包含操作感受,包含價格,也包含選擇的問題。

那麼,下一篇就來談談這些吧!

文章靜態連結

euyoung's soliloquy - http://euyoung.blogspot.com/

內文搜尋

X