這篇文章從開始寫到現在,也經過三個月了,其間經歷很多,也包含了E-P2的發表,這是我第一次對一台相機寫下這麼多心得的感想,加上E-P2跟E-P1幾近完全一樣,所以最後還是硬著頭皮把這篇文章寫完,希望對E-P1/E-P2有興趣的使用者有些幫助。

(一)Preface

開始用E-P1有一兩週了。

這幾天也用E-P1拍了一些照片,好好感受他的好跟缺陷。

E-P1是一台很特別的相機,植基在Four Thirds(三分之四)系統之上,拿掉反光鏡結構縮短了鏡後距離,讓整個機身的厚度大幅縮短,達成了輕便的要求。

或許也是因為先前Live View的成功研發與發展,才促成這個構想的產生:「單眼系統或許也可以拿掉反光鏡,直接利用Live View來操作。」

正因為新科技的進步,也讓我們看到放在E-P1身上,無限的可能性。

放在E-P1上面的,並沒有很多初次下放的科技,相反的卻更像是將許多已經成熟的新玩意兒整合在一起。

Live View、藝術濾鏡、各種不同的拍攝比例、CCD防手振、SSWF超音波除塵裝置、重複曝光,這些都或多或少已經在之前許多機種上面運用。

我們看到的E-P1除了縮減體積以外,也將這些整合進去。

我其實很享受使用E-P1的時間,我可以思考要搭配哪顆有味道的老鏡頭、電影鏡頭表現某個場景;走走晃晃我可以想想看該用什麼濾鏡表現午後的散步;而靜態影像外也可以得到不錯的動態錄影;甚至是各種比例帶來的視角差異。

在在都讓我重新回到拍照的樂趣,而不是攝影的包袱。

E-P1並不是毫無缺點的,相反的在享受它體積帶來的便捷、新科技新思維的用法跟創作的同時,它同時也帶來不少限制。

而這些,大家都已經知道了,而且還熱烈討論。

我不是一隻報喜不報憂的喜鵲,所以我也會就遇到的困難來闡述這台相機。

對每個人來說,在E-P1上面我們都有不同的期待。

有些人認為他畫質應該要擊潰APS-C片幅(*註一)的機種,不管是高ISO或者是沸沸揚揚從E-1就開始的景深問題。

有些人認為他在體積上應該全面性的接近DC,才能夠跟隨身機種有所抗衡。

而有些人認為他沒有辦法什麼事情都可以做、樣樣行,所以否定它。

但對我來說。這是我夢想中的相機類型之一:

比單眼輕便,雖比DC體積大但並不惱人。

擁有跟單眼可相提的畫質同時也擁有觀景窗以外的思考方式。

有很大可能的擴張性。

這會是一台我喜歡的相機,一台我欣賞的相機,一台我會買的相機。

它是Olympus E-P1,跨越世代的典雅新曙光。

註一:如果對APSC這個名詞有興趣的話,可以參考攝影家手札這篇文章參考:Mr.OH! 數位講座 第7講 CCD Size CCD / CMOS 感光原件尺寸說明

英文Wiki:APS-C

(二)Exterior

我等了E-P1很久,不只是因為整個Micro 4/3系統發表後那古典可愛的造型。

讓我期待的,其實是我一直期待,期許以久的體積跟便利性。不管是Panasonic或者是Olympus的機器,都開始讓我對這個系統滿懷期待。

產品發表後,我問過深白色:「你覺得這樣一台機器,會比較像是數位單眼還是像是GRD那樣的好用DC?」

我們討論了一下子,深白告訴我的答案,跟網路上蠻多的觀點相當類似,認為應該是像GRD、LX3、DP1等之類的較為高價的輕便型數位相機一樣。

而在當下我卻認為像E-P1這樣一台相機,反倒是一台體積較小的數位單眼,仍然擁有著數位單眼的彈性,卻減少了些許的體積,在外表上雖然接近數位相機,但本質上仍是較為接近單眼相機。

對於E-P1這樣的改變跟成長,帶來的其實不盡然只有體積上的改變,即使可能因為這樣反倒是增加不便利,但或許也可以有一些拍攝上的新思維新想法呈現。

當下其實我還不知道E-P1怎麼改變我的想法,直到現在我才漸漸明白。

六週後的現在,我也好好用了E-P1三週的時間,現在開始,請讓我慢慢說起這台相機。

我拿到的相機是銀色的E-P1雙鏡組,包含了M-ZD 17mm跟M-ZD 14-42mm,對我來說我比較常用的鏡頭不是14-42mm這顆變焦鏡,而是17mm這顆鏡頭。

比較常使用的原因倒也不是因為定焦鏡畫質較好我才刻意多用,而是這個搭配17mm的組合在配重方面比較合乎我的要求。

對於等校35mm這樣的視角在我個人的直覺性來說也比較方便使用。

E-P1是Olympus在單眼系列的相機首次採用SD卡的機種,在電池方面則沿用E400/E410/E420的電池,所以我自己用在E400那兩顆電池可以繼續使用沒問題。

E-P1的外觀上有一個目前很多人批評的結構,那就是握把的部份。

E-P1採用的並非是一個突出的握把,這點跟同為M43系統的G1/GH1不同,取而代之的是一個有曲度的蒙皮。

許多人抨擊這個蒙皮造成握持不穩固,以我個人使用的感受,這個蒙皮比不上數位單眼那樣的握把,但比起類似過去Contax T3這種光滑的機器來說,這個突出的蒙皮適時的在機身整體配重跟穩固之間有了一個平衡。

機身的另外一側則是鏡頭釋放鈕,還有一個小小的銀牌,繪著Four Thirds系統的標誌,下方則有micro的字樣。

注意到右上角的那個小孔,那是上腳架自拍的時候會亮起的燈號,這個燈號閃爍可以讓你知道什麼時候相機即將拍下影像。

E-P1位於正面上方,則印有製造廠商Olympus的字樣。過去我們稱這個地方為軍艦部,但E-P1並非像傳統的數位單眼那樣具備五稜鏡(或五面鏡)的結構,因此這部份也因此縮減許多體積。

而Olympus左右的小孔則是收音的麥克風,雖然是小小的兩個孔,但收音卻意外的良好,稍後的介紹也將會提供影片驗證我這個說法。

第一台的Olympus PEN由1959年開始,經過了四十年,對我來說E-P1是跨越許多世代的新機種,他不僅維持當初PEN發售的初衷,也導入了現在所擁有的許多科技。

也因此我才將標題定為:「跨越世代的典雅新曙光。」

我們現在看到的,是E-P1的機頂整體分配。

位在閃燈熱靴的右邊,由右而左是「曝光補償按鈕」、「快門鈕」、「電源開關」、「開機超音波除塵的燈號」

電源按鈕跟GRD系列有點相似,開機的時候都會發亮,這能讓一般使用者很快速的理解到「現在是開機的狀態」這件事情。

基本上我使用EP-1有遇到一件狀況,就是經常忘記關閉電源就放進包包裡面,過一陣子機器進入睡眠後,常常忘記有沒有開機,而這時候如果是進入睡眠模式就可以從電源燈辨識是否是開機的狀態。

位於閃燈熱靴左邊的是模式的轉盤,包含了常見的P、S、A、M跟近來機器常有的SCN場景模式。不同於以往的,則是加入了ART(註1)跟iAUTO模式,而E-P1初次導入錄影,也在轉盤上出現。

這個結構其實也跟過去不太一樣,是透過機身上面露出的部份進行撥轉,我個人猜想大概是為了要讓撥盤隱沒到機身裡面,減少空間才有這樣的設計。

撥盤右邊那個符號,代表的是感光原件所在的那個平面。

註1:初次導入ART是在Olympus E-30

E-P1是Olympus第一台在micro 4/3上面的機器,而對於micro 4/3這個系統,最主要也最直接造成機身厚度縮減的原因,就在於micro 4/3拿掉了反光鏡。

由此你可以很清楚的直接看到感光元件,仔細看的話還可以看到感光原件不是直接裸露的,而是包覆著SSWF(超音波除塵)。

接下來我們來看看機身背面的配置。

構成機身背面最主要的部分,就是這個3"的LCD,提供23萬像素的顯示。

說實在的,不管是幾吋的機背LCD,這不是第一次Olympus用23萬像素的LCD,這次表現出來的可視角度跟鮮豔、精細程度都不錯。

但我總不能老是當隻喜鵲,我手上同時有92萬像素LCD的機種,這個LCD顯示表現的確實不錯但比起更高規格的螢幕,仍顯得力有未逮。

隨著E-P1由觀景窗轉移到LCD取景這樣跟過往較為不同的操作思維,E-P1也加入了一些新的操作元素。

關於操作的方向鈕,上下左右都有快捷的設定(過去的機種就出現過了),不一樣的地方在於它同時兼顧轉輪的方式,你可以藉由轉動這個轉盤來操作選項。

在E-P1這樣的小型相機,Olympus在進行快速操作上也下了一番功夫,機背右上角的部分就是另外的一個滾輪。

平時它負責曝光補償的功能,進到選單後,下面的大圓盤負責選項種類的變更,而這個滾輪則負責細項的變更。

Fn按鈕則可以針對自己常用的功能做一些快捷的設定。

在LCD旁邊的按鈕,跟過去相同的,由上而下是:「曝光鎖」、「播放」、「刪除」、「選單」鈕。

在選單裡面同時也提供將Fn鈕與曝光鎖這兩顆按鈕互相交換功能的選項。

今天說完了E-P1的外觀,這幾天我也將會一步一步慢慢的把我最近的一些心得跟一些照片慢慢發佈。

對我來說E-P1是一台擁有無窮樂趣的相機,即便它擁有許多缺陷,但我也確實利用它的優點拍到不少喜歡的畫面,一些設計的細節也在在讓我重新想起「拍照」的樂趣跟初衷,而不是整天背負著「攝影」的沈重包袱。

關於E-P1,我要說的故事才剛開始呢!

這篇關於選單文章對很多人,尤其是老手來說,會覺得很無聊。但這是我所有文章內最具意義的一篇文章。

曾經有人跟我說:「我之前去相機店想要看相機有什麼功能,但是一開機測試就要買了,你這些關於選單的文章,讓我至少對相機的功能有一個大概的印象,配合下載的說明書來看,最後讓我決定買了XX相機!」

所以請大家忍耐一點吧!即使我寫的並不是開箱文,也還是請你讓我從選單功能開始介紹起。

(三)Operation

E-System一路走來,在選單功能方便變革最大的就是E-3了,而E-30選單功能又更近一步,此次E-P1雖然定位不若E3/E30專業,但操作上仍是相當複雜。

也應該這麼說,E-P1的選單方面,保留了多樣功能的操作,而介面上則是盡量符合入門者的需要來做變化跟呈現。

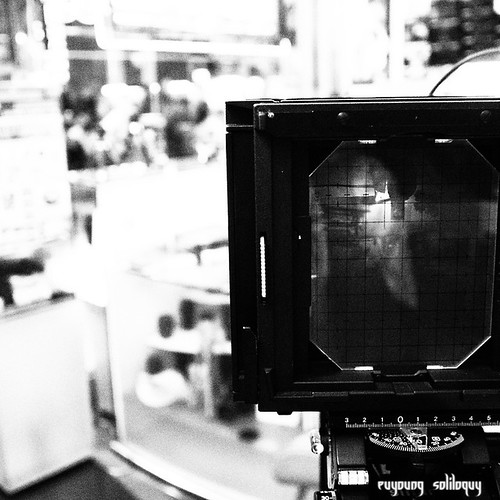

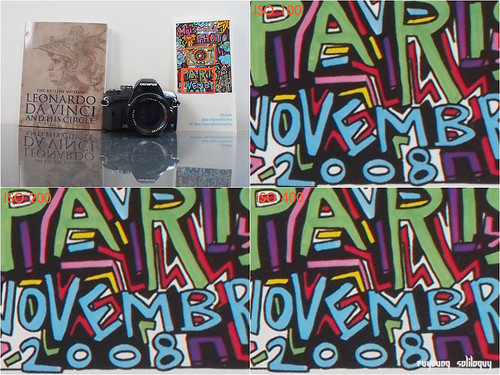

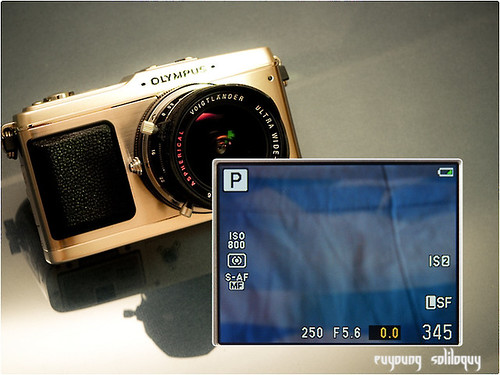

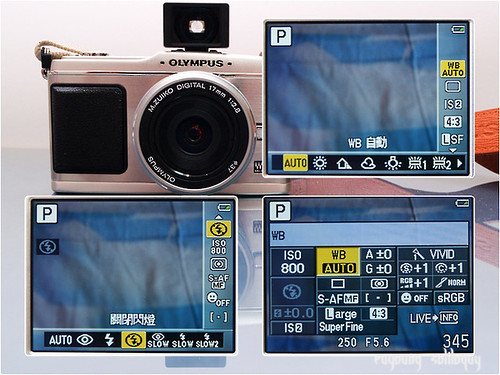

這張畫面是E-P1平時的拍攝狀況,在LCD上面保留了一些簡單的資訊。

而其餘,我們經常會使用的一些功能,諸如白平衡(WB)、感光度(ISO)、測光模式、對焦模式、閃光燈控制、照片比例、照片大小與壓縮率,都可以在按下「OK」鈕以後做調整。

右下的那張圖是過去E3後傳統的選單展現模式。

除了用上下左右的方向鈕操作以外,都可以透過機身背後的兩個轉盤做變化。

下面的黑色滾輪除了當做上下左右方鈕以外還可以轉動,可由上到下決定要調整哪一個選項

上面的銀色轉輪,則是在選定選項後,負責調整該選定功能的變化。

比方說黑轉盤由白平衡轉到ISO選項,銀轉盤就負責將ISO200調整到ISO800。

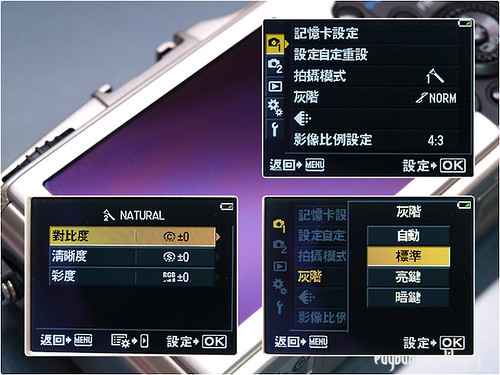

按下Menu按鈕後,你會看到的是下圖上排的那張畫面。

而這個畫面裡面一般我們比較常調整的是拍攝模式(關於色彩的),還有灰階。

拍攝模式內建一些色彩模式,另外在每個模式裡面也都可以做細部的微調。

灰階部分預設是採用「自動」,但這樣的設定容易讓反差變小,暗部的細節雖容易出來但整體畫面對比會下降產生白霧感,因此我都改採用「標準」。

這三個畫面主要是照片與影片的壓縮率跟尺寸。

值得注意的是,這次在壓縮率方面又新增了L-SF(Large SuperFine),而這個選項除了在這邊,在拍攝畫面的選擇是需要設定的(簡而言之就是預設的設定狀況下你會找不到它),稍後的部份會提到這點。

第二頁的部份主要是針對錄影的設定還有防手振的選項。

包含影片的錄影模式採用何種方式,是否需要同時拍攝影片+照片,另外防手振的控制也是在這邊。

E-P1同時也具備重複曝光的功能,這功能從E-30開始,不過E30擁有三張的重複曝光,而後續的E-620跟E-P1因為定位問題所以縮減到兩張。

下圖三張選單主要是自動播放照片的選項,可以選擇音樂、還有過片(滑動)的方式。

選單內也有「編輯」的選項,這編輯的功能同時也在你觀看照片的時候,按下OK也會出現。

按下選擇圖像後,你可以針對一些相機提供的編修功能針對照片作調整。

而另外一個選項「影像合成」,效果其實跟重複曝光有點類似,你可以選擇兩張到三張的照片來作合成。

在選擇畫面會看到打勾的圖像。

之後你可以選擇每張照片的程度差異,最後預覽完成合成。

而選單從這一頁開始,就有許多的自定的設定。

這張圖我們看到的是對焦模式還有對焦點的選擇。

但是你一定會問,為什麼我的選單沒有這個選項?

我個人猜測或許是因為E-P1是一台以入門者為主的相機,所以在預設的時候是把這些複雜繁瑣的選項關閉起來的,你必須要到選單的最後打開它,才會出現。

很多進階使用者對這件事情很不能理解,認為這相當不便利,但對我來說,這是很適合入門者的一種方式,往下看你就會發現這些設定有多麼繁瑣,名詞翻譯有多麼不可親,預設關閉對很多只想要單純享受拍照的人說是很好的決定。

鏡頭縮回:關機後鏡頭對焦距離會回到無限遠。

B快門對焦:在使用B(Bulb)快門時,可以使用手動對焦。

對焦點循環選擇:一般關閉的時候,對焦點跳選會呈現S狀來呈現。例:第一排由左至右,第二排則由右至左,第三排又回到由左至右。

循環一則是在同一排循環。

循環二則是不管跳到哪一排對焦點,都遵循固定的方向。例:第一排由左至右,第二排第三排都是由左至右。

在說明書裡面第九十七頁有詳細的範例圖。

由於Olympus皆是純電子式鏡頭,因此對焦的馬達皆由機身來控制(包含MF的時候也是將轉動對膠環的資訊傳回機身,機身在回傳到馬達),因此選單內可以讓你控制對焦環你是習慣往左還是往右。

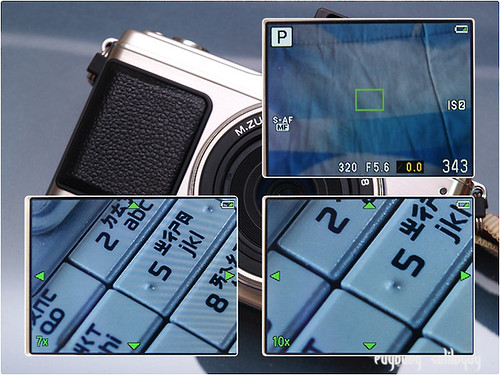

輔助手動對焦是當你切到MF,轉動對焦環的時候,畫面會直接放大顯示。

在外觀介紹講過的雙轉輪,其實在選單設定內也可以選擇自己適合哪種數值的調整。

而E-P1除了Fn鈕以外,比起E-620還可以多設定一顆自定義按鈕(方向鈕的←)

這功能多半我用來設定的是自定白平衡的按鈕,但是如果當你使用光學觀景窗的時候,會發現LCD整個無法關閉,呈現發亮的狀況,所以你就必須找到隱藏的這個設定「LCD發光」。

當你設定過後,按下這顆按鈕,LCD就會將亮度降低到最低(不是關閉,因為仔細看還可以看到畫面的變化。)

自定義的選項一樣可以針對你個人的使用習慣,對於光圈數值調整、AEL/AFL等選項都可以做自定義。

E-P1你可以儲存兩組個人設定,這在E-1的時候就可以儲存了(四組),你可以對你的色彩、還有一些細部的調整,作儲存,當做自己拍攝的快速選擇。

同時你可以在Fn的設定畫面裡面選擇這個選項,幫助你之後快速選擇這兩組設定。

Fn與AEL/AFL按鈕交換也是為了讓使用者順手的選項,這兩顆按鈕都位於大拇指可以按到的地方但仍有距離的差異,可以讓使用者按照舒適性來做改變。

快門優先S跟快門優先C則是可以讓你在對焦完成之前就讓快門作動,這對搶拍的時候很有幫助。

接下來是一些顯示的設定。

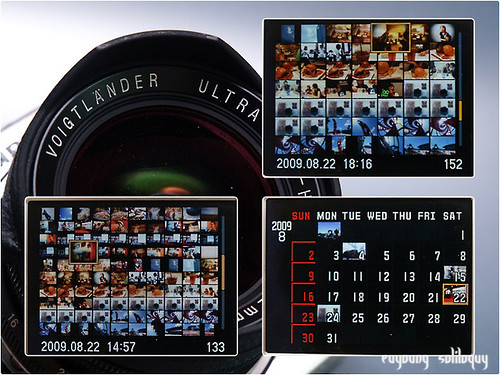

E-P1的使用LCD操作的模式是一個使用者非常倚賴的部分,所有照片構圖、操作、觀看照片都會在LCD底下操作跟顯示。

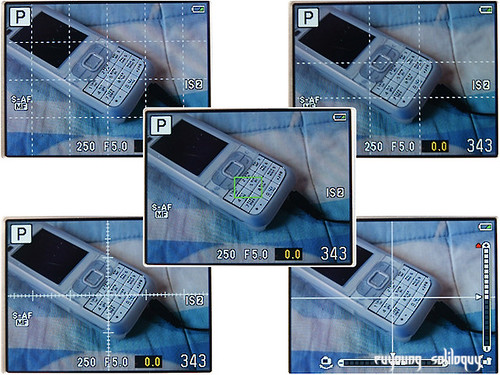

E-P1可以針對照片播放還有LV的顯示資訊選擇要多少資訊。

這是一般瀏覽照片的資訊顯示,包含了曝光分布圖還有一些其他的資訊。

至於LV模式下的資訊顯示,則有更多的資訊顯示。

下方左是一般的方式,按下INFO會跳選到下一個顯示,下方右是擁有曝光分布圖的LV畫面。

這個畫面是手動對焦的畫面,按下OK後就會自動放大畫面至7X大小,最大可以放到10X大小,而E-30則另外有放到5X的畫面。

過去測試E-420的時候有一個功能很另我驚喜,這功能也同時保留到現在。

就是你可以依照畫面來觀看加減曝光值還有白平衡的效果,依照自己拍攝的狀況來作最後的選擇跟調整。

E-P1也擁有各種不同幫助構圖的框線,右下角是E-P1的水平儀設定。

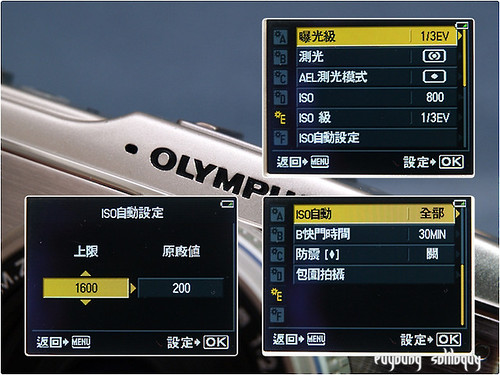

針對曝光值調整的程度,還有自動ISO的選項,也在這邊作調整。

官方給的資料顯示,這塊感光元件最好的寬容度是在ISO 200,ISO100是boost出來的,所以我自動ISO的部份則是設定在200-3200之間。

右下圖最下方的「包圍拍攝」,裡面有在AE包圍(曝光包圍)/WB包圍(白平衡包圍)/FL包圍(閃光燈包圍)/ISO包圍 這幾個選項。

我手上有一些機器,像是E-1跟E-400,在包圍曝光的部分最多可以+-1ev,除了適合找出曝光值以外,也可以應用在HDR上面。其他廠牌較為不同的在於可以達到+-2ev而Olympus一路過來的包圍曝光都只有+-1ev

關於自動ISO的調整,你也可以選擇讓它存在在所有曝光模式,或者是只有在PSA三種模式裡面。

下圖左是閃燈的控制部分,包含出力、閃燈補償還有閃燈模式。

下圖右是雜訊抑制的部份。那個減少噪聲就是「noise reduction 雜訊抑制」、噪聲過濾是「noise filter雜訊濾鏡」

最近這幾台olympus的相機都有一個好用的功能(其實老E-1也有,只是沒有這麼詳盡),你可以針對各個白平衡作微調,同時你也可以讓全部的白平衡都按照這樣的偏移去跑。

本篇文章稍早有提到隱藏的LSF選項,如果你要在一般的拍攝模式選擇此選項的話,需要在這邊作設定。

因為預設的狀況只有LF,壓縮率並沒有到SuperFine,如果你是追求畫質的人可能必須在這邊作設定才能符合需求。

但值得一提的,LSF由於壓縮率比較低,一張JPEG照片高達6MB以上,這也是需要斟酌考量的部份。

此處你也可以針對你需要的Middle跟Small圖片大小做出設定; 一些檔案刪除的部份也在這邊選擇。

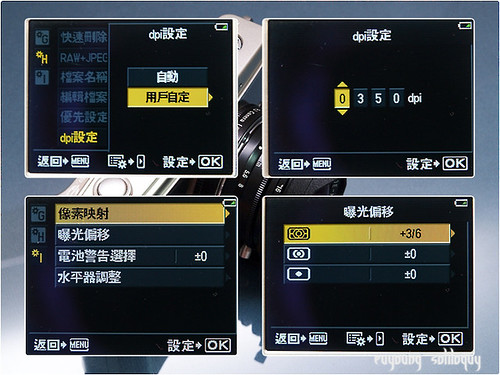

針對用戶要輸出的dpi設定,也可以在選單裡面選擇。

而E-P1在多區測光的部份有稍微保守一點,我一般使用是稍微under一些,因此我個人的設定在多區測光上面會多個0.5ev,在中央測光跟點測光的部份我則沒有做任何變動,但你仍可以根據你的拍攝習慣作不一樣的設定。

針對電量顯示的部份也可以做微調,另外水平儀同樣可以做出適當的校正。

而針對LCD的部份,可以針對色溫還有亮度作調整,一般我個人的設定會把色溫往上調一格,亮度減兩格,比較符合我對實際照片的感覺。

這篇文章提到了選單部分的狀況,但由於細項太多,還是建議翻閱手上的說明書,或者可以參考看看這個簡體中文版的說明書(因為我找不到繁體中文的)

此篇文章也稍微分享了一些我自己的設定,還有一些我認為是隱藏在層層選單裡面的選項(Large SuperFine、LCD發光、叫出功能表顯示等等)

對很多人來說,隱藏這些選項實在是一件令人困擾的事情,尤其是進階的使用者;可是針對大部分的入門使用者來說,隱藏這些選項並不會抹煞他們拍照以及使用E-P1得到的樂趣。

針對E-P1這一台機器,我會寧願把自己當做初學的使用者只有看到少部分需要調整的選項,專注在大多數捕捉生活的片段。

當我有需要的時候我再根據說明書來摸索找出這些隱藏的選項,或許正是這種考量,針對基本使用者的一些想法,才會將一些選單隱藏起來吧!

終於可以開始講一些E-P1有趣的東西了。

(四)Lens & Accessories

前面我們看過了E-P1本體的外觀,現在我們繼續來看看,隨著E-P1出現的幾樣鏡頭跟配件。

這篇文章,有比較大一部分會把重心放在Micro Zuiko Digital 14-42mm上面。

<!-- more -->

這次E-P1上次,一起伴隨上市的鏡頭除了體積很讓大家驚豔的17mm以外,另外一顆鏡頭就是14-42mm了。

一般說來,我們在日常生活、外出旅行的應用來說,很常用到的焦段大概是從廣角到小望遠,而14-42mm這樣換算約略等於28-75mm的焦段,對你我這樣一般人的日常使用是相當便利的。

MZD 17mm這顆等校35mm視角,他的體積十分小巧,如果說17mm的訴求主要是利用其便於攜帶的體積讓人自由自在的帶出門隨拍的話,那麼ZD 14-42mm則是利用一個較為全面的焦段,讓使用者可以針對各種場合來做應用。

17mm的濾鏡口徑是37mm,而14-42mm的濾鏡口徑是40.5mm,很多DV的濾鏡多半是37mm,因此在濾鏡的挑選上17mm可以跟許多DV的濾鏡共用,而14-42mm就需要稍微費心一點尋找。

不過原廠也有針對這樣的狀況推出保護鏡,我想關於保護鏡的搭配應該是不需要太過擔心。

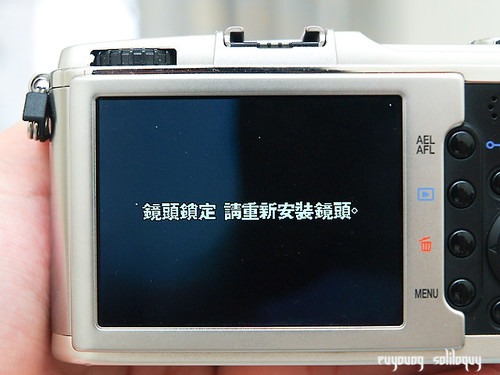

上圖中你可以看到黑色的MZD 14-42mm有一個開關,這是為了縮減收納的體積所設計的機構,當你開機的時候要是沒有將鏡頭解除鎖定狀態,LCD也會有提示你的訊息出現。

不過這當然也不是請你重新安裝鏡頭,只是請你解除鏡頭的鎖定。(在選單繁體中文化方面,E-P1還是有一些可以努力的空間。)

14-42mm既然有這樣一個讓你在收納可以縮減體積的設計,那我們也順道來看看收納還有各焦段的體積。

這是全部收納的狀況,在這個狀態下,就算是開機也無法進行拍攝,必須要將鎖定鈕打開才可以拍攝。

這是最廣端14mm的狀態。

MZD 14-42mm的設計,伸縮上是中間焦段短,越往廣角或者望遠端越伸長,而25mm的地方就是整個鏡頭最短的地方。

MZD 14-42mm最望遠端42mm鏡頭的伸長狀況。在體積上,大約跟14mm接近。

自從Micro Four Thirds這個規格問世後,有一件事情是大家特別關心的,那就是「體積到底可以有效縮減多少?」

下面這張圖是E-P1+MZD 14-42mm跟E-400+ ZD 14-42m搭配的對比。

過去E400/E410/E420等系列已經在數位單眼中是非常小巧的機種,以前推出的時候屢屢獲取大家的目光,但在下圖你仍可以看到拿掉反光鏡機構的E-P1在機身厚度有獲得相當程度的縮減,即使在搭配的14-42鏡頭上長度差異不大,但是仍可以看到鏡頭本身的口徑跟體積都比較小。

而到了望遠端,更可以發覺這樣體積的變化,以E400搭配的ZD 14-42mm則是更往前伸長,而E-P1則維持差不多的長度。

當然,在開始正式開始的使用下,兩者差異或許並不明顯,但E-P1如果以收納的狀態收納,要讓其輕鬆放到上衣、牛仔褲口袋可能仍有難度,但要放進去日常出門的手提包、書包已經是很綽綽由餘了。

我知道有一部分的人,期待E-P1是一台可以隨身放進口袋的機器,如同GRD、LX3,甚至稍大一些G10或者Sigma DP1。

但我要告訴你的,E-P1終究不是一台高階DC,如果要用「可以放進口袋」這個標準來認定它的體積是否合格,顯得過度嚴苛了些。

但同時,E-P1也不會是一台數位單眼,雖然他的確比較靠近數位單眼的結構一點點。

對我來說,E-P1的定位比較接近過去的Contax G1/G2(G鏡頭的素質比較好還有G1/G2機構是RF這兩件事情我們暫且先放在一邊),比起單眼系統來的輕便,比起高階輕便相機又來的有變化(可換鏡頭)

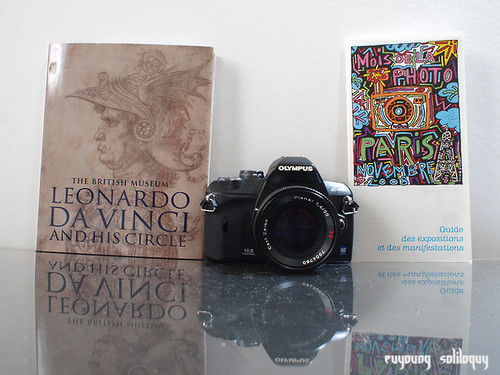

伴隨著這次一起上市的配件除了17mm跟14-42mm外,還有在第二篇外觀介紹出現過的17mm跟外接觀景窗VF-1。

我一般都攜帶這個組合出門比較多,原因無他,自然是輕便許多,另外35mm的視野也很直覺。

不過VF-1有一個缺點,就是沒有近拍輔助框線,我用過的外接觀景窗不多,不過GRD的外接觀景窗有就是了。

同樣的,有很多人也對於這個觀景窗感到疑問,「EP1外接觀景窗又沒有辦法同步拍攝資訊,那我到底要這個觀景窗要幹麼?」

外接觀景窗的光路並非跟LCD與拍攝狀態是一致的,在框線呈現的畫面有些許的誤差,另外在覆蓋率也跟LCD所呈現的有差異,這是VF-1的缺點。

但是相對的,外接觀景窗也擁有一些優點,第一個大家都可以想到的當然是可以節省LCD的電力。

第二個,由於SLR系統拍照有反光鏡掀起的機制,因此內建觀景窗在按下快門進行拍攝的當下,觀景窗會被反光鏡掀起而擋住造成一片黑,當你拍攝的時候仍然需要看觀景窗觀察物體的時候,這會是一個很大的困擾(例:當你橫向追焦的時候)

而外接觀景窗則可以保持按下快門不會出現一片黑,你依然可以透過觀景窗看到物體。

其三,內建觀景窗會受到鏡頭入光量的影響改變亮度,而外接觀景窗的亮度是均一的。

自然,傳統RF相機會有外接觀景窗的主因還是無法容納所有焦段的框線,所以才會需要利用這個外接觀景窗來構圖,在數位時代這樣的需求自然因為我們在EP1可以利用LCD取景而減少很多這樣的需求,但上面提到的優點仍可以在我們使用VF-1的時候拿來應用。

在關閉LCD的設定上,可以參考第三篇關於選單功能的文章,要將Fn鈕設定為LCD發光才可以完全關閉LCD。

E-P1由於沒有內建閃燈,因此推出了一款GN14(在ISO100;在ISO200則是GN20)的小型攜帶閃燈FL-14。

根據官方的說法是因為E-P1的高ISO提昇很多,可以減少閃光燈的應用,因此閃光燈才改用外接,不過在攜帶上,儘管FL-14不算大,卻也稍微增多了一些不便。

FL-14的背面很簡單,沒什麼特別的按鈕,原則上使用以E-P1的特性就是接上去後讓它自動偵測環境會比較簡易。

這張是直接利用閃燈的TTL來打燈的,我使用就是裝上去讓它閃燈而已,在這樣狹窄的包廂我認為出力還算蠻準確的。

官方提到了高ISO較為可用,需要閃燈的場合縮短,我也就同樣的場地嘗試了一張,ISO值是1600。

誠如官方所說的,卻然這樣昏暗的居酒屋利用堪用的ISO1600可說是在緊急的時候仍可以達成不錯的效果,但兩張比較起來,自然光保留較多的現場氣氛,卻也讓被攝者較容易晃動;閃燈拍攝的照片色準較好,較有凝結的效果。

文章的最後,我們來看看MZD 14-42mm的一些表現。

抗耀光的部分,我個人認為MZD 14-42mm做的相當不錯,有以下幾個原因:對比幾乎沒有下降,畫面也沒有出現像差造成的白翳感,同時下方雖然出現了些許的鬼影,但相當輕微。

這是正面抵抗陽光的狀況(顆粒很粗是因為我不小心調整ISO過頭跑到6400去了),沒有出現鬼影。

MZD 14-42mm這顆鏡頭擁有0.24x的放大率(官方網站標註有相當於135片幅的0.48x放大率),以這樣相當於1:2放大率的近拍距離,在很多應用都很便利。

像是近拍花草,或者是在出遊途中的拍攝食物都相當游刃有餘。

這顆鏡頭在剛問世的時候,網路上有一些評語認為這顆鏡頭畫質不若17mm,所以E-P1拍出的照片不甚銳利跟清晰,我自己使用過後倒是不這麼想。

即便是因為我喜愛輕巧多半使用17mm,但在實際的拍攝上,我沒有覺得換上MZD 14-42mm後,照片的質感跟畫質下降幅度很大,老實說我並感受不出差異。

真的要我評論這兩顆原裝的Kit鏡頭,以我使用ZD鏡頭這麼一段時間以來,在畫質上我還是覺得有差異,MZD還是比不上ZD鏡頭,這一點是我使用上有點惋惜跟感嘆的。

Olympus EP-1是承襲Olympus PEN的理念而進行製作的,而當初PEN系列的設計者米谷美久先生為設計PEN提出一個新的概念「第二台相機」。

「第二台相機」這個概念延伸出來的是:他要為擁有徠卡相機的人設計第二台相機,希望設計出來的相機可以擁有近似徠卡的快門感覺,但更為重要的,必須是毫不妥協的光學品質。

當時的時空環境,一台相機普遍都超過20000日圓,而PEN設計之時則是以6000日圓的標準,一般人也買得起的標準。

我們可以從這兩點看出米谷先生當時設計PEN系列的整個理念:高素質且一般人也能買得起,用的起。

我並不是不喜歡E-P1,也不是全然不滿意Micro Zuiko Digital的光學品質,但正是因為喜愛,才會有這些感想,使用Olympus這好一陣子以來,當然知道自己使用的系統一些缺憾,包含了:ISO問題、機身性能、閃燈系統等等,但總是有一件事情我能夠清楚明白也能自豪的。

「我用的相機系統,所建構的Zuiko Digital鏡頭系列,不管是入門的Standard、還是High Grade甚至市銀環的Super High Grade,所給我的光學品質是我可以完全信賴的,我需要做的就是挑選符合我需求的就足夠了。」

但E-P1的售價、Micro Zuiko Digital鏡頭所呈現的,卻顯得有點悖離當初PEN的兩個設計理念:「毫不妥協的光學品質」、「一般人也能夠親近的售價」

E-P1不是不好,面對很多相機它都表現的相當好,只是如果以承襲PEN的精神來看,略顯的不夠到位。

我心裡那個深沈的聲音告訴我,E-P1是我追尋許久,輕便又能夠盡量的達到高畫質的那個可能性。

無奈的是,Micro Zuiko Digital的光學素質確實比Zuiko Digital差一些,考慮到小型化的犧牲尚在我可以理解的範疇,除此之外還有一點是我在意的。

以所有配件的價格來看,包含觀景窗、閃光燈、鏡頭等等都不算太便宜太可親,而外觀的質感略顯不足。

為什麼這樣說呢?

以觀景窗VF-1所定價的日幣價格,可以買到福輪達相同焦段的觀景窗,而外觀質感更好,或許是採用全金屬,或許是採用噴砂處理,但不會是VF-1的一般上漆處理。

由於觀景窗經常拆卸,VF-1採用的這個處理,很容易因為拆卸造成很多傷痕跟掉漆(事實上即使採用金屬處理也仍會造成這樣的痕跡,只是VF-1的會更明顯)

同樣的塗裝問題也出現在鏡頭還有部分的機身,以我個人觀感來看,E-P1以這樣的價位呈現這樣的處理跟質感,是還有一些努力的空間。

拿到E-P1一個多月以來,其實E-P1正如同我過去企盼的一樣,減輕我很多負擔,同樣也可以拿到不錯的照片,只是我或多或少也放進去了過多我個人的期待,可能也是因為這些期待讓我對於E-P1出現了一些落差。

我相當享受E-P1帶給我的拍照樂趣,尤其是旅行減輕的那些負擔讓我玩的更開心。

那些思索不同比例的框架也是很有趣的事情,甚至接上各式各樣不同的電影鏡頭、各家老鏡頭都是一件極為快樂的事情,兩者甚至可以交互融合出許多很棒的火花。

而面對MZD 17mm跟 MZD 14-42mm,我使用上也沒有感到特別明顯的畫質差異,除非我硬是要跟原本的Zuiko Digital比較,其實在很多方面這兩顆鏡頭也已經比其他鏡頭好多了。

也正是因為這兩顆輕便同時又可以自動對焦的鏡頭,才構成我旅行增加的方便跟樂趣。

正因為我這麼喜歡E-P1,我才要對這件事情跟大家坦誠我的看法,因為我沒有辦法把這樣的想法跟觀感藏在心裡,只告訴大家我享受、我喜愛的那一面。

今天講了些我必須坦承的看法,在之後的文章,我會慢慢的告訴大家,我在E-P1得到的樂趣是什麼,這還有的說呢!

(註:本篇文章實拍都是採用Micro Zuiko Digital 14-42mm拍攝的,有部分套用機身的Art Filter,其餘都沒有後製。)

本文索引

跨越世代的典雅新曙光 - Olympus E-P1(一)Preface

跨越世代的典雅新曙光 - Olympus E-P1(二)Exterior

跨越世代的典雅新曙光 - Olympus E-P1(三)Operation

跨越世代的典雅新曙光 - Olympus E-P1(四)Lens & Accessories

2009-12-03 0:05 發佈