它們最喜歡這幾隻柱子

這個池塘共有7根柱子,大多時候它們是選擇當中的6根柱子。(2018年11月23日以P1000所拍)

不知道是什麼原因,它們幾乎不選擇紅圈中的柱子,這是唯一記錄到有鸕鴜站在此柱子的一張。

3月23日拍了這一張照後,就沒有再發現這群鸕鴜,確認它們已離開大鵬灣北返了。

10月16日拍到它們回來了(P1000所拍)<<<Nikon P1000歡迎鸕鴜回到大鵬灣>>>

11月24日首次以Z7拍攝影片,記錄它們清晨從過夜的地方飛到大鵬灣情形。

並記錄它們降落大鵬灣濕地情形

10月16日鸕鴜再回到大鵬灣,我已開始以Z7記錄它們。

這是非常有趣的情形,在它們回到大鵬灣前,這些池塘是由黑腹燕鷗所佔據。

此地的黑腹燕鷗族群頗大。

它們會逐漸地讓出地盤給鸕鴜,只有等它們離開的黃昏才回來。

然後一直待到隔日清晨鸕鴜回來為止

黑腹燕鷗和鸕鴜之間存有這樣的默契,真是很有趣。

因為喜歡Z7,縱使Z7的追焦能力不足,但我個人還是喜歡以Z7來拍鳥類,尤其是鳥兒飛翔的情形。

Z7自有Z7拍照的樂趣

許多情形下,多一點經驗,還是可以讓Z7容易追到焦

特別以高雄大順路上興建中準備完工的義大亞洲廣場說明Z7的連續對焦模式

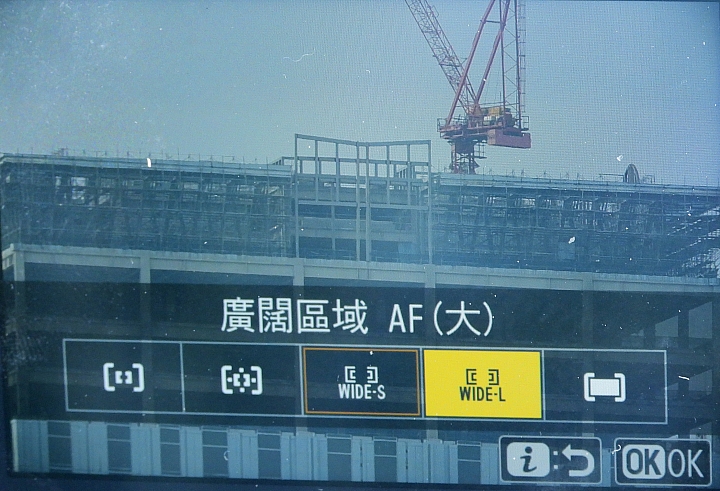

這是Z7提供的對焦選擇

只有在AF-S單次AF情形下

才能使用微細焦點AF

微細焦點AF比一般單次的對焦點小很多

請參考我所寫的這篇文章,就不在此說明。<<<Nikon Z7的微細焦點AF實拍>>>

這篇專題只討論Z7的連續對焦AF-C

請D850當模特兒

廣闊區域AF(小)

廣闊區域AF(小)追焦情形

所拍照片,倒數第二張迷焦。

廣闊區域AF(大)

廣闊區域AF(大)追焦情形

實際照片顯示廣闊區域AF(大)追焦情形

請注意以下三張,廣闊區域AF(大)被前方柱子影響追焦情形。

然後恢復正常

自動區域AF

自動區域AF追焦情形

由以下照片,可以了解這是最容易迷焦的追焦模式。

第一次拍到鸕鴜準備降落柱子,卻臨時改變主意情形,因為柱子周圍有其它鳥兒,它想驅趕它。

自動區域AF雖容易迷焦,但追逐臨時改變運動狀態的物體很有效。

也特別適合用來拍群飛的鳥群,<<<Nikon Z7加砲打上千隻麻雀(說我兒時農村生活故事)>>>就是以自動區域AF模式記錄。

在自動區域AF模式下按下OK鍵可以變成3D追焦模式,可以鎖定要拍攝的物體。

3D追焦模式追焦情形

由以下照片可以知道3D追焦模式對快速移動物體,尤其是前後移動的物體,無法有效鎖定物體追焦。

由自己使用Z7追焦的拍攝經驗,動態區域AF是我個人認為Z7最好用的追焦模式。

動態區域AF追焦情形

只要能把運動中物體擺在中間,動態區域AF比較能抓住焦點。

但也不能保證,以下以動態區域AF追焦,雖都有抓住鸕鴜飛,但就是會忽然迷焦又準焦。

動態區域AF追焦的最大好處,是不太會被旁邊物體所模糊焦點。

動態區域AF追焦還有一個好處,可以維持較小區域的點對焦。所以<<<Z7+600mm+1.4X拍下超過30隻白額雁一起飛躍上天空畫面>>>在觀察白額雁群的首領白額雁,以判斷鳥群是否集體起飛,就需要以小區域的點對焦注意觀察首領白額雁。

然後就可以掌握到白額雁鳥群集體起飛的瞬間。

所以大多數時間,我都以動態區域AF來拍攝這群鸕鴜。

鸕鴜抓到魚進食畫面,也是以動態區域AF所拍。

前方有矮樹叢,動態區域AF的中央區域可以當點對焦,不會受到前方矮樹叢影響。

池塘裏魚兒眾多,鸕鴜排便後竟引起水面下的魚跳出水面。

照片中數的出的就有8條魚。

因為魚兒多,才吸引鸕鴜長期待在這些池塘。

它們真是一群可愛的鳥兒

我個人是在2013年1月20日在桂林第一次看到鸕鴜

真是很漂亮有趣的鳥

它們的生活似乎充滿樂趣,清晨剛來就可以吵架。

池塘裏常可見它們吵鬧嘻戲的景象

我有一群好朋友,它們住我隔壁,我們基本上天天都可以見到面。

所以特別起個大早,和它們道早安!