身為萬華的子弟兵,剛好也是拿NIKON D90,所以大膽的在這個討論區推薦剝皮寮藝條通老街區.因為這裡真的整理的很漂亮!值得推薦給喜好攝影的朋友.

遊園當天看到很多功力高強的前輩與同好在街區裡拍照,原本回家後想上網參考一下其他同好先進的作品.對照一下想同景點別人比我好的地方在哪,卻發現能找到的相關文章及照片不太多,要不然以小弟滷肉腳的技術是不敢上台獻醜的.

手上的D90+KID 18-105 mm 八月初才剛入手,在此之前都是使用類單眼,若是傷了各位前輩的眼,還請多多包涵並不吝指教.

萬華風華再現......從剝皮寮開始!

一個地區的發展是要找出自己的特色及優點,而不是看到其他地區的優勢,就盲目跟隨期後,苦苦追趕.

聰明的做法,是先以自己擁有的資源創造出有利於自己的舞台.要萬華跟其他地區比時尚;比科技,無異是緣木求魚.

在萬華,信手拈來處處有古蹟,突顯自己最好的方式,就是將這些文化遺產發揚光大!就好像在日本,京都從來不需與

東京比較.因為條件不一樣不需要作同質性的發展!

後言:

來到剝皮寮藝條通老街區,對我來說,堪稱是我懂事以來對萬華最驚豔的改變.

所以請萬華在地人好好珍惜;mobile 01的攝影同好多多支持.剝皮寮藝條通不收門票,免費入園.請呼彭引伴多多前

往!

回家後趕緊找資料做功課.把萬華的歷史及古蹟資料再研讀一番.

萬華區有名的古蹟:

1.龍山寺(國家二級古蹟)

2.地藏庵(國家三級古蹟)

3.紅樓劇場(國家三級古蹟)

4.清水巖祖師廟(國家三級古蹟)

5.青山宮(國家三級古蹟)

6.高氏宗祠(學海書院)國家三級古蹟

7.台糖台北倉庫(市定古蹟)

8.艋舺謝宅(市定古蹟)

9.艋舺林宅(市定古蹟)

10.老松國小(市定古蹟)

11.慈雲寺(市定古蹟)

12.古番薯市舊址碑

13.水仙宮舊址碑

14.剝皮寮老街

15.穀鳥軒

剝皮寮歷史:

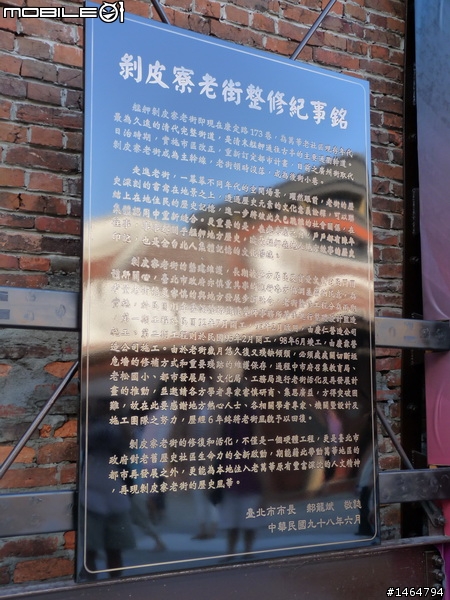

剝皮寮歷史街區位於臺北市萬華區,北區老松國小,東至昆明街,南面廣州街,西接康定路。由於在日治時代的都市計畫中劃歸為老松國小預定地而限建,因此街區仍保留了清代及日治時代開發的空間紋理。

在目前可獲得的艋舺地契資料中,嘉慶四年(1799)稱為福皮藔,道光十八年(1838)至清末,此街則為福地藔街。日治時代稱為北皮藔街,光復後則以廣州街x號及康定路173巷稱之。在民國四十二年蘇省行的〈艋舺街名考源〉中以「剝皮寮」稱之,爾後出版的《臺北市志》,以及《剝皮寮古街歷史價值調查研究》、《剝皮.變臉:剝皮寮古街再造計畫》等書,皆沿用「剝皮寮街」的稱呼,後經報紙、新聞的廣泛使用,「剝皮寮」一詞成為普遍的通稱。

「剝皮」一詞的由來眾說紛紜,目前仍舊沒有確切的答案,或以字解釋著眼,認為「剝皮」之名來自於剝樹皮、剝獸皮;另以發音相類著眼,認為「剝皮」即是「北皮」各家說法莫衷一是,仍待進一步的資料加以考證釐清。

--------------------------------------------------------------------------------

「剝樹皮」的說法:

根據《剝皮寮古街歷史價值調查研究》一書的調查,由於艋舺料館為淡水河上游木材集散中心,艋舺泉郊的出口物品中亦有木材,且福州杉亦曾運至艋舺,因此推論杉木經海運由福建至艋舺,堆放在料館口淡水河沿岸,而後利用獸力將木材拖運至北皮藔街剝皮。然而北皮藔街的產業上並沒有「剝皮」一業的記載,加上北皮藔空間有限,進行剝皮工作有所困難,且利用獸力拖運的說法也有問題,使得剝樹皮的說法遭到質疑,仍待進一步的考證釐清。此一說法詳見米復國主持,《剝皮寮古街歷史價值調查研究》。

--------------------------------------------------------------------------------

「剝獸皮」的說法:

在《臺北市志》的〈經濟志.工業〉上記載臺北製革工業始自請代,製革所用的皮草取自動物,文中並提到:「艋舺有北皮寮(藔)街,又稱剝皮寮街,北皮寮(藔)後有一池,應是殺牲製革所在,所製成品不外手皮箱、枕、鼓。」加上艋舺土治後街旁之泮牛池,主要為殺牛製革所在,因此有「剝皮」是指「剝獸皮」的說法。然而,根據訪談及文獻記載無法斷定是否能夠利用蓮花池附近的水塘作為剝皮的清洗池,亦無法直接證實有剝獸皮的行業,因此剝獸皮一說仍待進一步的檢證。此一說法詳見工月鏡主修,《臺北市志》,卷六〈經濟志.工業〉頁51:米復國主持,《剝皮寮古街歷史價值調查研究》。

--------------------------------------------------------------------------------

發音相似「北皮」的說法:

由日文發音上來說,「福皮藔」的日文念為「ふくひりょう」,而「福地藔」為「ふくちりょう」,「北皮藔」則是「ほくひりょう」,其中福( fuku )與北( hoku )、皮( hi )與地( chi )的發音相近,因而推論「北皮藔」的名稱來自於「福皮藔」閩南語念法的轉換,而「剝皮寮」的名稱則來自於相類似的「北皮藔」閩南語發音。但目前仍缺乏確切的文獻資料加以佐證,需等待更多的資料作深入的檢核。詳見米復國主持,《剝皮寮古街歷史價值調查研究》。

完整文章在我的部落格:http://tw.myblog.yahoo.com/tolin238/