我就來您的樓拜訪了!

我年已半百,我業餘玩攝影,

雖拍的不夠好,但是要分享交流都會很直白。

其實樓上很多攝友的回覆分享都還蠻正面與正確的,

我從您的回文知道您目前有

AF-S 70-300 VR

AF-S 24-120mm f/4G

旅遊鏡縮光圈到F8後,邊緣就明顯大幅下降,

看Nikon原廠公開的MTF與一些如cameralabs就可知道一些訊息。

用旅遊鏡,構圖多一點在中心範圍,留下回家後製裁掉邊緣機會,

有些拍法是以要後製為基礎的,尤其在跟團隨拍,短時間搶,盲拍。

(這時BKT再搭配使用,是我跟團大鍋炒常用的勿缺拍法)

不知道您是否有

(1)3號腳或大廠的旅遊碳腳? 油壓或三向雲台?

(2)是否有50mm與24mm或28mm定焦鏡(D鏡就可)?(這三支定焦這幾年都有1~2萬就能買到AF-S新品的優良選擇)

(3)支援Nikon TTL GN在38以上的外閃?

我個人10多年前才開始認真學攝影時,老師建議我先放下變焦鏡,

拍人專心手持,搭閃用50定焦,多前後左右用腳移動,與動光圈,

拍景專心用24焦搭配穩定腳架,同一片景大光圈到小光圈都拍齊,

回家整理照片時,再找相對應主題,比照別人拍的好照片,會更容易找到下次自己想要的拍法。

這樣拍了半年後這對當時的我有很大的幫助。

從您分享的照片中

有幾個蠻雜亂的分享想跟您交流

(1)數位相機感光元件只能接受直線光,不像底片,能接收非直線進入機身的光,所以遮光罩與想辦法擋到一些亂的光源很重要。

(2)AF-S 70-300 VR 與 AF-S 24-120mm f/4G 拿掉保護景鏡,裝上遮光罩,在頂光亂時,真的相質會好很多,

要裝易潔UV保護,信乃達與Kenko Zeta 是我的推薦,但是除了CPL,漸層,減光鏡,我已多年沒有再裝保護鏡使用了。

(3)拍玻璃外需要的是遮掉玻璃內的光(有一片玻璃從亮處拍暗處的場景),比如說橡皮遮光罩跟罩黑布,這個你去動物園室外拍貓熊時,就有機會看有些攝友使用那種類似的工具了。Nikon單點自動對不到焦,不是焦點不穩定或就是焦區域顏色反差太小,D750對焦系統是真的蠻強的,就算切自動區域AF對焦(說明書P124頁),多按幾次也應該會有幾張矇中。

(以下是推測)

(4)沒有先拍出您當時視覺所見的顏色與亮度。

(5)分享的照片水平基線很多幾乎都沒有先注意到再構圖。

希望您不介意小弟我直白的說出我個人看法!

我也很希望我退休能找在國外半工作半旅拍的過下半生。

and512 wrote:意外的驚喜!!!

因為您曾在我的分享...(恕刪)

感謝and大大詳盡地指導

從加勒比海鎩羽而歸後陸續補了一些器材

(1)腳架已到位,想說出國(工作)不會隨身攜帶,在國內應該只有夜景會用到且有車子載運,因此挑了一支很穩"重"(3kg)且便宜的鋁合金+油壓三向雲台

(2)也已加了N 50 1.4D,定焦大光圈最便宜的!

24或 28 暫且按下,是否該先考慮20mm 2.8D加廣我的24-120?我大部份拍生活記錄,以景為主

(3)TTL外閃正在物色中,GN38以上的價位已與SB-5000接近,但不知D750是否能與之相容?

另外下列問題請原諒新手所知有限:

”(4)沒有先拍出您當時視覺所見的顏色與亮度。”

是指白平衡與曝光度嗎?

“(5)分享的照片水平基線很多幾乎都沒有先注意到再構圖。”

是指左右二邊高低嗎?

非常感謝大大這麼不厭其煩的解說,還請您能繼續指正

祝福您將來退休後能如願在國外半工作半旅拍的生涯。

我是隨產業外移,在國內勞保沒有顧主而退休

目前待(失)業中,等待下一個工作機會

常在彰濱看夕陽與海鳥,也常看01的鳥樓

深知那些器材與拍攝技巧離我遙遠

入手70-300VR是想記下海邊的景象

以下照片皆是D750+70-300VR手持

每每拍完,都有篩選及整理,

看了您的交流回應

我選了41張圖片,(其實越來越多,偶是瘋子

)

)分次慢慢一篇一篇

和您討論交流分享。

Homei's wrote:(4)沒有先拍出您當時視覺所見的顏色與亮度。”

是指白平"衡"與曝光度嗎?.(恕刪)

最基本是先決定自動測光方法,調WB,最後是曝光補償。

如果是個真正愛風景之人,

一定是用眼睛看的很開心遠比拍下來重要,

先說我認為的風景照與旅遊照,

風景照要有畫的風格,要有攝影者的意念圖像與想像色彩,在構圖上揮灑顏色。

旅遊照"至少"要能在同樣的可當觀光景點宣傳的景點,留下到此一遊的影像;

讓後來站在同樣景點上的後人到此處,覺得你的照片拍的真是跟眼前一模一樣耶!

我看過太多攝友,美景當前,

帥氣的用腳架卡位先,專心先弄設備,只留一點餘光在找要拍的角度,

相機與工具就位,

眼睛只有觀景窗,

用大腦來製造風景,

用機身設定,攝影功夫,來做出現場沒有的反差與顏色,

然後拍了好多好漂亮的照片。但...那不是現場的顏色,亮度,明暗反差。

我也曾有一陣那樣拍過,拍的很用力,

但..我後來都不愛了,

我曾有一年在蝶會做義工學習,

除平日有些學習課程,週六日都會有些活動。

那一年的春夏秋冬,每週五晚上包好設備,

週六凌晨3:00左右,騎車去台灣東北角,去

拍日出,拍完吃完早餐,

上完廁所再回去與伙伴會合做戶外課程學習或義工活動,

或無活動獨自去福山,三峽,基隆,瑞芳等區域拍昆蟲。

50次的日出,50次奇妙的的感受,

有等到大景,也有暴雨,也有只亮出淡淡白的一片陰天,

在冬天,等到好冷時,日出無大景,回頭走北宜,在去烏來路上,在上山第三個U型彎,

看過一片金光灑在龜山島上,

也曾什麼都不拍呆坐在大武崙港,(下圖是大武崙港在04:00~05:00在基金公路往下的拍攝)

呆坐到好多人來戲水才走。

那些現場的顏色,光,風,氣味,聲音只有在現場願意用身體感受的人才知道,

我已不記得,是哪一天我拍不出我眼前的感動時,我突然想起一位日本攝影前輩跟曾我說的一句話,

能留下逝去那一刻,是攝影的初衷,第一次看到相片重現在從未看過的人們眼中,是多麼的讚嘆神奇。

我那一陣算是撞牆期,

後來發覺是我沒有先感受完現場的所有,

就急著先拍出模彷照。

當感受所有現場的光與顏色,其實就是放鬆的先享受風景。

這樣久了,就知道在哪一台機身做什麼設定可以Reflex出現場的顏色與光的元素,

這其實不容易,大都我只能接近,

還有很多是我現在還拍不出來的。

我曾在萬里的海邊,拍不到我原想要的美麗日出,

卻欣賞了一次白鷺戲浪,十年前的我,

才知道原來海邊也有會有鷺鷥。

D80+70-300VR F5.6 -0.7EV 矩陣測光,WB Auto

在2008/8/31 上午 06:08:55。

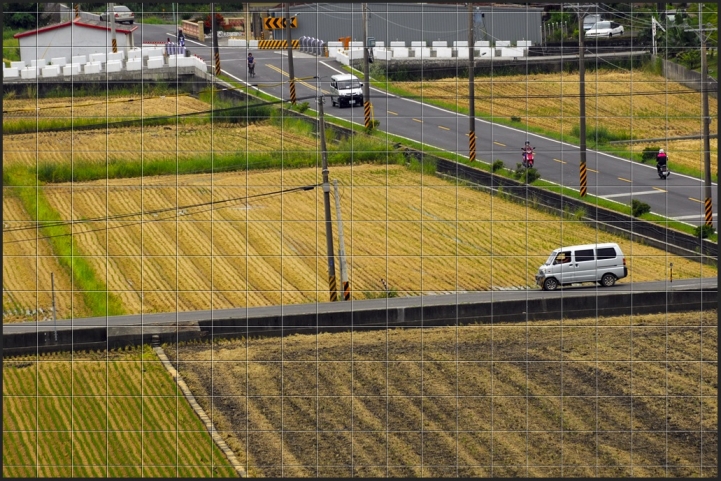

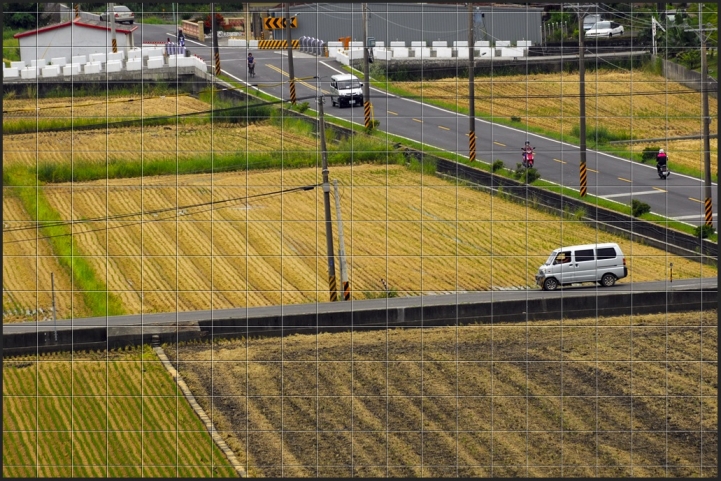

今天早上,出門上班前,用D300+70-300VR手持拍窗外,每年我在此地、這時,都很喜歡收割完,立稻草束的時候。

- WB 5880K 300mm

- WB AUTO 300mm

- WB Sunny 300mm

- WB 5000K 300mm

第一張,才是真正現場的光與顏色,但是只有在現場的人感受到,才能再利用像機設定表現出來,

您之前分享的場景中,有很多的顏色與光線,我感受不到,但只覺得那一定不是現場的樣子。

也可能我想錯了。

白平衡

先將白的東西拍成白的(或灰的)~~其他東西的色彩就不會偏太多掉~簡單講就是這樣

我真心建議是拍景的第一天,不要弄一些顏色遊戲。

這麼多人想要拍藍天 不外乎是因為 碧藍海天 藍天白雲 真的好美

希望用相機留下那令自己感動的一刻

所以

(1)看到感動好景要先能拍到如臨現場的感覺

(2)白平衡+測光 一定要能接近現場的亮度跟顏色

(3)藍天清澈超美時 用偏光鏡 是浪費自然禮物的事

(4)有明暗反差 總比拍的很假好

在晴天nikon選擇色溫5620K-5880K之間都試試看

現場與螢幕反覆對照

直到調出當時視覺看到的藍天顏色,

當然只能調出接近天空顏色亮度的場景

可能非天空部份的,偏豔是沒辦法的事。

我個人拍有藍天的影像喜歡調-0.7EV,

藍色可更濃些。

(手動白平衡還可進入"選擇色溫"功能細調)

其他 我編排好了再上來和您討論。

拍風景,旅遊拍沒有腳架+遙控器或快門線,

真的是砍的一半的風景所需的清晰度,還有B快門就很難玩了。

就算是旅遊,我至少帶一支旅行碳腳+manfrotto 486rc2球型雲台(這顆球型我個人大推)

有錢,大推捷信Gitzo旅行系列,預算有限,我個人大推Benro旅行系列(在廈門買最便宜)

手持就能拍夜景,這真是只想用手機就能拍照的人思維。

用腳架才能玩更多的可能性。

Homei's wrote:(5)分享的照片水平基線很多幾乎都沒有先注意到再構圖。”“

是指左右二邊高低嗎?

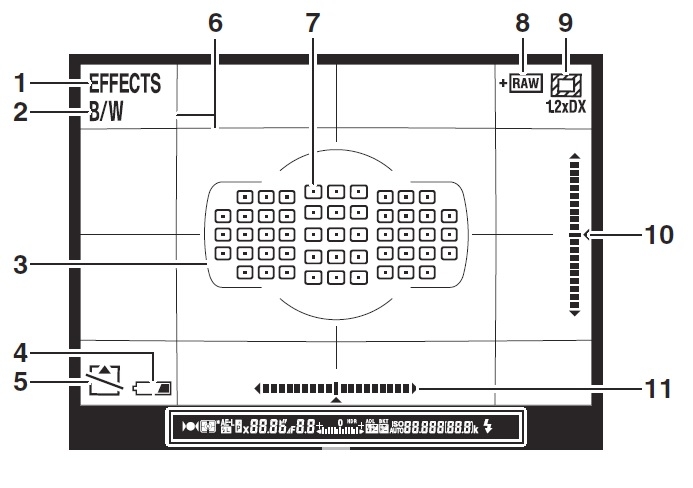

D750可以決定觀景窗網格開啟或關閉

有那個格子,的線條,

對我來說,構圖時可以當做調整角度的參考,

尤其是拍風景,

我一般用觀景窗拍照時,會先用那些格線,當做想要構圖角度的基準。

下面同樣用D300+70-300VR拍的照片來說明,焦距都是300mm,WB 5880,第三張劃上格線。

- 第一張 是原來的基本水平

- 第二張 是想拍出車走斜坡的感覺

- 第三張畫上格線,可看出行車道路是右高左低

- 第四張是用軟體將路的角度來拉直水平

至於說路要有斜度還是四平八穩的水平那一張好,真的端看攝影者的想法,

我所想表達的是,在按下快門前,在構圖前,

不管是觀景窗當中或心中,應該要有個類似像觀景窗網格的虛擬線條,

然後再來找心中最想要的趣味角度。

像下一張,是同樣場景,只是時間是夏初的新稻,

是D80+200微的拍攝

這其實完全不是地平線水平,故意用阡陌的線條刻意來切割45度線的趣味畫面。

有很多攝影老師常提到長焦鏡拍景來「壓縮」景物,產生景深壓縮的特殊畫面。

其實咧....玩業餘的長焦風景,

(1)看到美景好開心

(2)看著觀景窗移相機,當望遠鏡。

(3)移著移著看著好漂亮就快門給它按下去。

光圈 ISO我真得建議,調幾個不會過曝的參數就好,

先玩原色,有空再設定出趣味冷調,暖調的影像,當記錄。

這種玩顏色的想法其實有點類似普普風。

複製常見的影像,特殊化處理成不同視覺感覺或色彩變化。

下篇我會再舉幾個中長焦拍攝的圖例,然後再分享一些手持拍攝風景的工具。

這篇最後,我剛做了一份Nikon FX用 廣角定焦、標準定焦的台灣公司貨的型號售價圖片。

我個人以CP值來講,最推24 F1.8G 與 50 F1.4G

and512 wrote:

這樣久了,就知道在哪一台機身做什麼設定可以Reflex出現場的顏色與光的元素,

這其實不容易,大都我只能接近,

還有很多是我現在還拍不出來的。

我曾在萬里的海邊,拍不到我原想要的美麗日出,

我的D750是今年年初退休才買的,在此之前一直用手機與DC記錄孩子的成長過程

包括Nikon F-501底片機拍的照片,掃瞄後歸檔也已累積了約一萬五千張的照片

2016.10.15下午17:10搭乘Air China(不是華航China Airlines)從桃園往北飛溫州,

飛機機身編號是B-6236如下:

當時手上僅有 Nikon Coolpix S-8100 以下照片皆是該機所拍

飛機機型記得是Airbus A319 中間走道二邊只各有三個座位,都是空的,我可以左右移動到二邊靠窗的座位拍照

那天正好是農曆九月十五,同時可看到東邊剛昇起的皎潔明月與即將西沉的金黃夕陽

天空淡藍,夕陽映出的彩雲襯托著如嬰兒指甲般半透明的月亮,就是拍不出那現場感,用PS也調不出

稍晚 隔著機艙窗戶捕捉到東邊的月光,

此刻西邊夕陽的餘暉還映在地平線上

我個人也很喜歡

後印象派(Post-Impressionism)

是印象派發展而來的一種油畫流派。

後印象派不只單純的表現追求光色,

更強調畫者的自我感受和主觀感情,

對色彩及形體表現性因素的更以自己想要傳達的意念來呈現。

在我個人看來,更多的想表達的元素放大了,不想特意的表達,就淡化帶過。

在藝術表現上,後印象派更加強調構成關係,

認為藝術形象要不同於於生活的物象,

用自己本的主觀感情去改造大眾觀物象,

所以構圖只是後來的元素,

一些當時的心情,看到的情感,或清或糊,想表達的顏色,想刪掉的顏色,

想用些些許許扭曲的角度,只為了想表達的強烈化,就相對想著重自己個人不同於別人的看法。

基本上來講,拍攝前,在視覺上,或許心中先要充滿了有一點點柔焦,又有一點點顆粒的油畫感,

當然也可事後處理,

就可當做類似場景下一拍攝的設定參考,

這樣拍攝>整理後製>為下次的拍攝有些想法>多看些類似好圖>下次再拍攝

這樣是我個人拍風景的方式。

就用您的圖,小弟我玩一下。

原圖,LOMO,褐色單色舊化,油畫化,

回家在電腦整理時上多玩玩,一定會對您下一次想拍的時後有所幫助。

- 原圖

- LOMO

- 單色褐舊化

- 油化畫

(題外話,想隨手輕便直拍,我個人非常推薦RICOH GR,非常傑出的APS-C DC,CP值與妥善率又高。

但如果只想拍油畫感的風景,我個人的經驗是OM+Zuiko,相對是最容易的 。)

再來,拍出不視覺所見的顏色,是對手上攝影器材不夠瞭解(我也是),

所以只用一台相機,拍出視覺所見的顏色,應是您該先玩玩的課題,

晴天,陰天,城市燈光,室內黃光,室內白光,夕陽紅光,日出金光,

都玩玩,都能玩出視覺所看的顏色後,您一定對您手上的尼康有更多的瞭解。

這裡我再偏題插入一個偏光鏡與自動測光的課題。

如果場景本身視覺所見是能見度高美麗的藍天

先能拍到如視覺所見的原色,能先做到這一點,

再講求畫面的構成,這才想拍藍天美景初衷的本質。

看到過不少對相機自動測光不準確的的"妙"論;

其實儀器測光,

準不準真的是端看使用者有沒有用心在了解手上的工具。

我想沒人會說測光表不準吧?

先學會用過測光表,用一陣子熟悉測光表,都能利用測光表幫助拍照後,

再把使用測光表的觀念,用在相機內建的測光系統。

測光表基本上,至少有入射光,反射光,平面這三種測法,

相機內建肯定測光只能利用到反射光原理,但多了點測,矩陣,中央重點等演算法

Nikon新相機如D500 D5 D750等更多了高光偏重測光自動測光程式;

會準,是用的對,除相機故障外,不準,絕不是手上相機的問題。

以對焦主體是全偏黑或全偏白來說,

利用白增黑減的口訣來善用調整曝光補償

活用 點測、矩陣、中央加強等等,及一些相機更進一步測光的設定,

接受用新型的工具的便利,避開工具本身的缺點,利器才不會變鈍器。

處在某些有移動物,光變化快的場景中,

才能增加拍到接近腦中想拍到的影像的機率及效率。

對藍色天空測光+白平衡正確,(當然純藍無雜色自動對焦又是個問題)

單就藍天,

就能直拍出就是如視覺所見天空顏色及亮度,

再來構圖至少看的出有注意水平線,

避免大光圈跟光正面硬幹,

反覆針對這兩幾點練習,

也不過只能對拍有藍天的風景打些小基礎。

順拍逆拍,空氣有薄塵霧用些偏光鏡濾掉折光,都是應該是後來的事,

攝影途中,許多的同好在拍照時太陽頂光當頭,光源亂的地方,

遮光罩不上+保護鏡

在兩岸三地的景區中,真是佔80%以上,

Nikon相機測光系統基本上是很準的,

我十多年來個人這前後自己或幫別人買過,

Coopix系列:4300 4500 P7100 P7200 S9000 W300

無反類單:Nikon J1

入門:APS-C DSLR D70 D50 D80 D7000 D7100

中階:APS-C DSLR D200 D300 D300s D500

入門FX DSLR:D600 D750

職業級FX DSLR: D3s

以我個人的經驗,這些Nikon 機種的自動對焦都強

(除4300 4500慢了點),測光系統都好用,準確;

但是用者一定要了解該相機不同程式及機械光學、的原理,

但白平衡真的就完全不能信任Nikon WB AUTO

這真的是我多年來最深的感悟呀!!

今天用第一代 Nikon J1+ 10-30Kit鏡 + Kenko Pro 1D 38mm CPL

(這一台Nikon J1 是廚房工作記錄機拍攝用,已過10萬張,

影片記錄拍攝超過5000分鐘,今7歲)

設定如下

曝光補償為0

光圈先決 F8

WB Sunny

Picture Control:SD

ISO 200

在颱風前的今天,2018/07/09 上午約10:00,在利澤的拍攝,太陽在上方偏右。右邊是台灣東邊。

拍六張J1,HTC U11+的照片來說明。

(註;用U11+照片來比對,是因為這支手機拍的風景顏色相當的準確,不過這支手機也只有拍照強,剩下的就真普普)

- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm沒有用CPL,這一張完全是視覺所見的場景

- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mmm 用CPL 箭頭向上 視為0度

- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm 用CPL箭頭右轉90度

- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm用 CPL箭頭右轉180度

- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm 用CPL箭頭右轉225度

- 鏡頭資訊10mm折焦27mm 用CPL箭頭向上0度

- U11+ WB5880K ISO 200 其餘程式自動抓

(CPL的箭頭就是12 點 3點 6點 9點鐘方向)

(基本建議如太陽光在近上方,用CPL,如無法視覺判斷,鏡環上箭頭或標記字朝上)

最後我想表達的是:

(1)在好藍天下用CPL,四角會變暗,用CPL要看時機,

(2)如當時手上像機鏡頭如果拍出畫面邊緣不行,大不了以後制基礎來拍,回去裁掉不就結了!

(3)如果手上的鏡頭是廣角或標準變焦鏡,廣角端邊緣畫質不行,就稍微Zoom in也能避開廣角端邊緣畫質不良的問題。

CPL我個人只有三個用途,

應急減光、濾掉折光,加強倒影;

但加強倒影先天上,相機越接近水面或鏡面,鏡頭拍攝角度與反射面越接近平行果越好,

但沒有先找到角度,用CPL硬幹,效果是真有限。

鏡頭的角度有找到比單純調CPL更能表現對稱倒影

景區大鍋炒來說,我一定是就除拍人鏡,

拍景用全程是裝上CPL的。

我舉幾張九寨溝的照片來說明

當天遊客官方說當有約37500人次,

一路上不是在景區規定的車上,就是在人群中慢慢被擠著往前,

第一張的點,我至少排了30分鐘

才擠到,腳架無處展開,直接卡在欄杆上,寧爛勿缺的拍法。

以下照片兩鏡全程上CPL沒拿下來過。

那天被人潮擠著走到完全沒有任何創作心情,

純粹是旅行到此一遊的亂攝,

不過風景的確無敵美,光看就很值得,

只要乎略真的很多人….

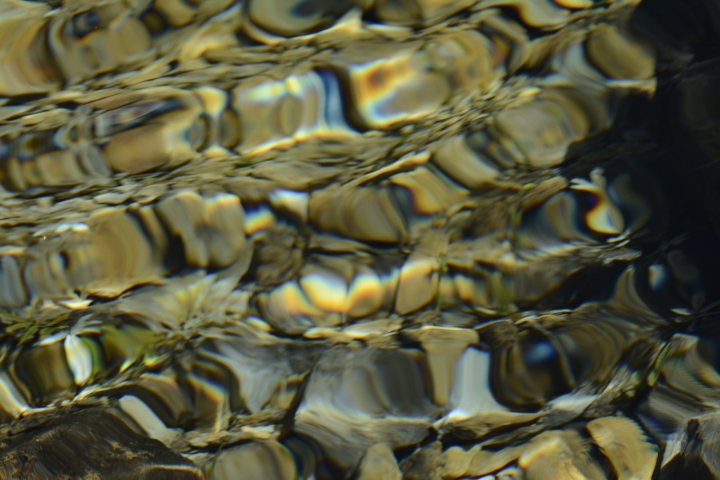

- 熊貓海D7100+AF-S 10-24mm +CPL濾掉倒影

- 熊貓海D7100+AF-S 10-24mm +保留倒影

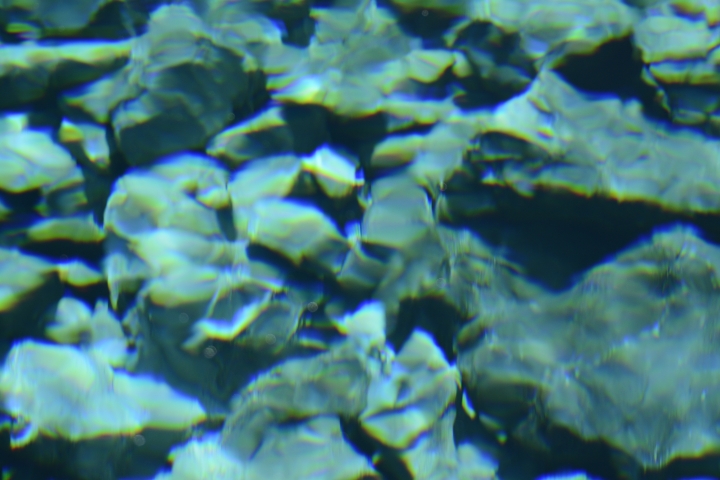

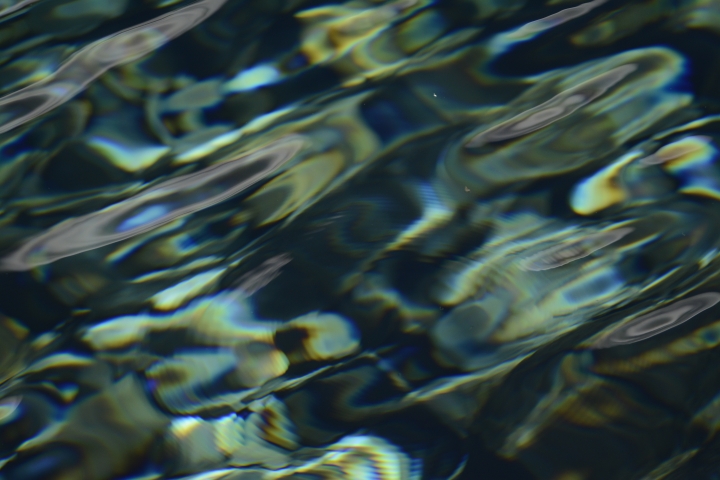

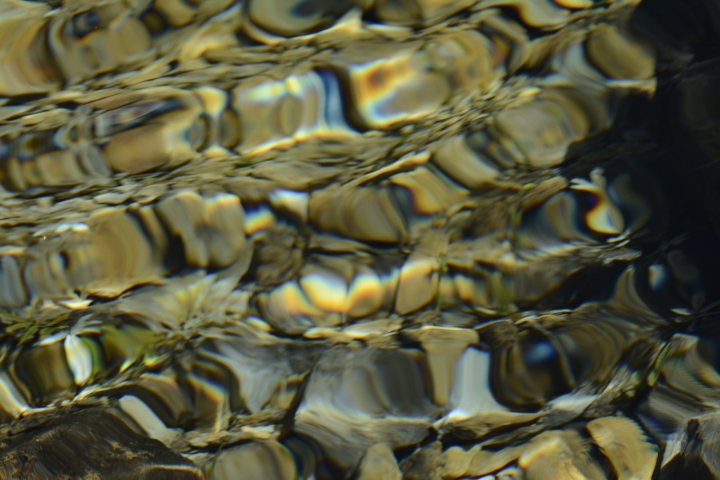

以下是五色海,這一景點大概也擠了半個多小時,才蹭到欄杆邊。

- 五色海D7100+AF-S 300 F4D +CPL 亂轉亂攝1

- 五色海D7100+AF-S 300 F4D +CPL 亂轉亂攝2

- 五色海D7100+AF-S 300 F4D +CPL 亂轉亂攝3

玩業餘的不用交稿,痛快的爽玩最開心!

我後面準備說一些中長焦拍攝,後製為基礎的AF-C 3D,一些拍景輔助工具的事,

還蠻雜亂的,整理好了再放上來。

Homei's wrote:

進入海生館隔著水族箱玻璃也沒用CPL(不會用),下次吧!(恕刪)

您拍缸需要的是鏡頭橡皮罩

像下面連結的那一種

鏡頭橡皮罩

這樣拍飛機玻璃外,各國海生館缸內,國內外玻璃內的熊貓(貓熊)....

就是橡皮罩緊貼著玻璃拍,這樣絕對就不會雜光在玻璃上反射影響成像跟干擾測光,

超級好用又便宜。

以下是我思考要如何對您解釋我個人拍的中長焦影像

我手上的Nikon中長焦鏡頭有3隻定焦

Nikon AF 105 F2.8D Micro最近對焦距離0.31 米

Nikon AF 200 F4D Micro最近對焦距離0.5 米

Nikon AF-S 300 F4D 最近對焦距離1.45 米

變焦一隻

Nikon AF-S 70-300 VR 最近對焦距離1.5 米

有Macro功能的Nikon變焦鏡一支

Nikon AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF 最近對焦距離0.22 米(50-105mm 可切Macro)

D80+Nikon AF 28-105mm f/3.5-4.5D 望遠端所拍的影像↓

我手上最喜歡的Nikon 微距鏡是 Nikon AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D(1990-2007)

我手上這一顆大概出廠年份是1998年,

2006年我的好友知我喜歡拍昆蟲,就將他自己的這這顆鏡頭送給我。

這顆拍餐廳菜的商照很好用,棚拍可以慢慢調。

但用來拍昆蟲,需要你懂的如何找到,並能接近昆蟲後,

在很短的時間內,你就要在那時在合理的光線下,

找到焦平面,果斷按下快門。

我很推薦喜歡拍主題大小如蝴蝶(0.5~15cm的類圓型)的攝友,

先從百微拍起。

以nikon機身來說,正副廠的90mm 105mm的微距鏡都可以。

這一顆陪我上山下海,非常的操,最少在野外5萬張以上的記錄。

2010時送回原廠,花了一點錢,

做鏡內清潔,上油,電子接點等保養,換對焦環橡皮。

以下兩張都是用D80+105Mi+SB800套折疊布柔光罩拍的,

用百微拍蟲,是可讓你享受30~75cm間,

相機與昆蟲間對話的好朋友

(1)↑三星雙尾燕蝶

(2)↑善變蜻蜓,雌 ,橙褐色型

有一次要去澎湖旅遊前,

想要弄一支輕便的旅遊長焦變焦鏡,

當時原想買的是

Nikon AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G

但在下手找鏡前,翻了下西生英平的鏡頭測試報告,

看到了

Nikon AF-S 70-300mm VR f/4.5-5.6G IF-ED

是當年才剛發表不久的新鏡,

只記得去北門郵局提了錢

去對面玖華買公司貨缺貨,

就打電話去相機王,確認只有水貨,

立馬騎車去那裡就去買回來了,

當時拿到時好開心!!

遠一點拍蟲,可省下不少時間接近蟲,

可以在2米外就可以拍到還不錯的大小,有鳥剛好在旁邊也可隨拍,

當時的我覺得真是覺得又輕又好方便呀!!

AF-S 70-300mm VR我個人認為是兼顧,

輕變與反應相對快,尚可畫質,傑出的原廠旅遊中長焦變焦鏡。

工作距離1.5M~遠方,方便使用機身自動對焦,不要求高細節。

以下除台灣藍鵲有後製鳥毛鳥眼拉亮一點銳利度上昇一點,其餘機身設定好,JPEG直出。

(1)D80+70-300VR在小格頭手持拍的台灣藍鵲

(2)D80+70-300VR在小格頭手持拍的台灣藍鵲

(3)D80+70-300VR 金黃蜻蜓,雄, 未熟

(4)D80+70-300VR 孔雀青蛺蝶

(5)D7000+70-300VR 金翼白眉 武嶺

(6)D7000+70-300VR 金翼白眉 武嶺

(7)D7000+70-300VR 金翼白眉 武嶺

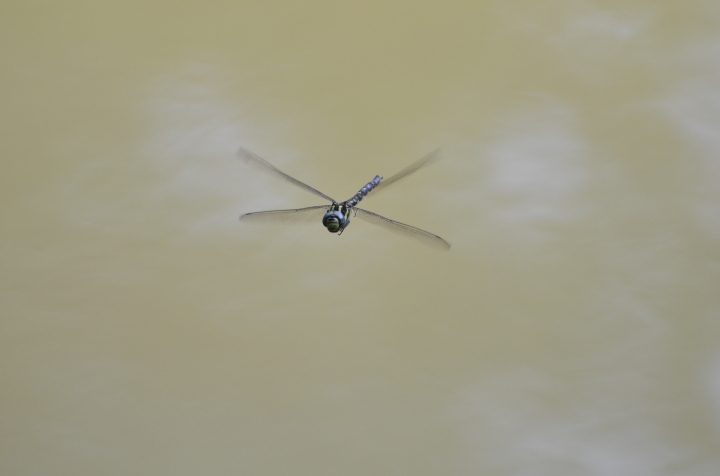

(8)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝

(9)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝

(10)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝

(11)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝

以後製為想法,比如說構圖鬆散一點回去可轉可裁,EV走負值

(這樣高光過曝率可降低,因為過曝面積佔比太高的話,很難後製,偏暗部就後製拉一點)

我個人,後來喜歡Nikon APS-C 機身+Nikon AF-S 300mm f/4D IF-ED,

取代200 Micro的拍攝,(D750 可改用DX裁切,一般不用交稿,放網路或洗照片就很厲害了!)

主要原因是工作距離1.45~無限遠與超音波馬達相對輕鬆容易,

跟機身的手感與配重也比200Micro好很多。

以下是一些AF-S 300 F4D的拍攝,Jpeg直出。

(1)D7000+AF-S 300 F4D 褐斑蜻蜓 雌

(2)D500+AF-S 300 F4D 雙環翠鳳蝶

(3)D7000+AF-S 300 F4D 曲院風荷

(4)D7000+AF-S 300 F4D 曲院風荷

(5)D7000+AF-S 300 F4D 曲院風荷

(6)D7000+AF-S 300 F4D 楊公堤

(7)D7000+AF-S 300 F4D 三台山的建築一角

(8)D7000+AF-S 300 F4D 三台山的建築一角

(9)D7000+AF-S 300 F4D 杭州機場

(10)D7000+AF-S 300 F4D 高美濕地

(11)D7000+AF-S 300 F4D 利澤工業區

(12)D7000+AF-S 300 F4D 五結鄉的上弦月

下一篇是我想要跟您分享的最後一篇,一些自然與風景用的週邊器材。

素材都收集好了,等整理好了再放上來。

內文搜尋

X