小惡魔新手 wrote:

請問35mm F/2...(恕刪)

專利是一回事,實際上產線又是另外一回事!

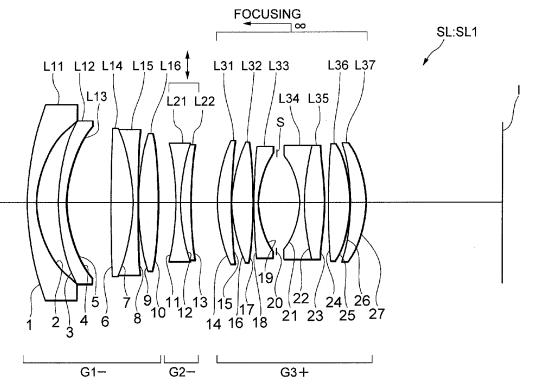

這個是原先專利28/1.8的光學設計,其中改變一些參數可以分別獲得28 1.4 24/1.4 30/1.4 28/1.8等變化。

這個是實際上產線28/1.8

所以專利寫35 F2.8 VR只是其中可能針對廣角+VR的設計,或著給錄影做小體積廣角鏡...

他不一定表示後面就是做35 F2.8 VR!

另外35 F1.4是FX專用得廣角定焦鏡,35 F1.8 DX是DX專用標準定焦鏡,請不要混為一談。