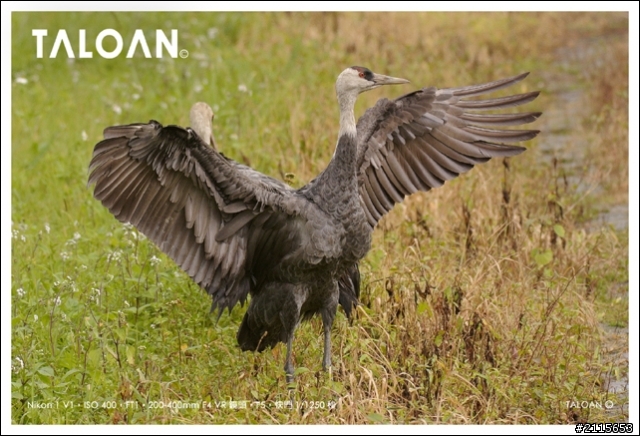

白頭鶴,Nikon 1 V1,FT1,ISO 400,VR 200-400mm F4G鏡頭,F5光圈先決,快門1/1500秒

(上圖裁切)

Nikon VR 200-400mm F4G這支鏡頭,從200mm到400mm都有非常高的畫質,尤其400mm端解像力最優;相較於同廠VR 80-400mm F4.5-5.6這支Nikon最早的VR鏡,最佳解像力是在較短焦距的80mm端,往往讓某些使用者覺得自己買到的是80-250mm,沒有把400mm焦段帶回家。(當然兩支鏡頭市場定位和價格是完全不同啦!)

Nikon VR 200-400mm F4G的確是難得的生態和運動攝影變焦利器,尤其在練成奈米N鍍膜和VR II防手振之後,功力更是強大(本圖是用一代鏡裝在V1上拍攝,畫質就已經讓人非常滿意);無怪乎Nikon長期以來的競爭對手也要跟著推出同規格產品了。