diffusionless wrote:

好文一篇!另外補充...NIKON打從以前標準變焦鏡就是廣角型設計(恕刪)

我想,小編的重點並不是指廣角是最長端不合邏輯,因為廣角最長端的鏡頭並不少,例如SONY的16-35(不管是ZA還是GM),對某些使用者來說頂多是不夠直覺,但不會說不合邏輯,更何況是試遍各機種的相機小編,更不太可能大驚小怪...

小編的不合邏輯是建立在當最長端是廣角,但最短端卻不是最長焦的這一點上...這樣的設計真的是超級不直覺的啊...

新的Nikon 24-70mm f/2.8S改變了設計,這一點我認為的確是值得稱許的...就看日後NIKON是否能推出更優秀的機身來解放這顆鏡頭的能力

MP56 wrote:

我想,小編的重點並...(恕刪)

個人只是題外補充用意。

這個問題其實就像F0.95光圈比F1大類似,光學是科學,科學是不存在直覺性。

一個網路笑話,一個女孩汽車發不動,打電話給男友,男友聽完她一些描述,就問昨晚大燈有沒有關掉。

女孩就火大,就批男友不關心她,怎問其他有的沒有的事情,兩個就這樣雞同鴨講。

男人會覺得汽車發不動,開始詢問相關影響因素是很直覺,但是對於只知道汽車就是汽油+鑰匙就能開的人,是無法理解。

回到前面問題點

就固定焦距鏡頭來說,鏡身長度與焦距成比例關係,是只有對稱性或近對稱性設計,主點平面在實體鏡頭中間,才會存在比例關係。

對於望遠設計,鏡身長度大多小於焦距長度,主點平面在實體鏡頭靠前或以外位置,而逆望遠設計則是相反。

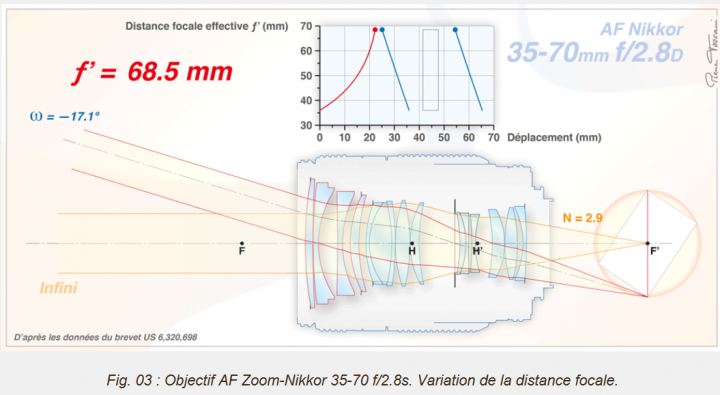

變焦最主要就是主點平面移動,產生焦距的變化,通常是使用兩群或以上鏡群作移動。

可以參考鏡頭呼吸效應

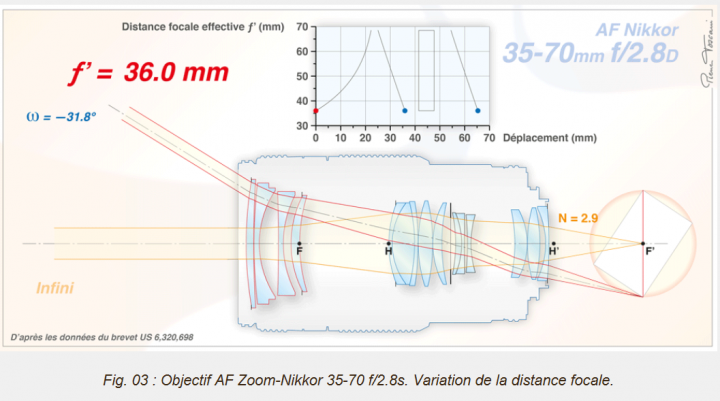

以NIKON 35-70/2.8為例,如圖所示主要動作鏡組有三組,最廣角時,前鏡組延伸至最長,後兩組則是退至最後。隨著焦距增加,前鏡組往後退,後兩鏡組往前,鏡身縮短到最短。

其中對焦鏡組,就是前鏡組來對焦,而大部分設計都是使用前鏡組或靠近前鏡組來對焦,這個才造就一般對焦環在前方,變焦還在後方緣故。

像是對焦小黑五就是靠前的內鏡組。

所以像小黑七對焦鏡組在後方,才造就小黑七對焦環變成在後方。

內文搜尋

X