十一月,作為一年結束前的倒數第二個月,跟充斥著濃濃節慶氣氛的十二月比起來就像是頒獎台上的第二名,缺少了被人們期待的那種熱切,存在的意義似乎只剩下作為通往結局前那不得不經過的鋪陳。

隨著歐洲的日照時間越來越短、氣溫越來越低,老婆早已飛回台灣取暖,看著空蕩蕩的屋子,今年的十一月對我來說似乎變得更冷了...

可喜可賀的是,一個沒有亮點的月份背後所代表的就是旅遊淡季,隨之而來的就是各種特價機票任君選擇,上skyscanner點指兵兵一番後,最後選定了米蘭作為我週末小旅行的目的地,因為馬賽米蘭來回機票只要20歐,根本不用思考,不是嗎?

今天要載我飛向義大利的是歐洲廉航的扛霸子 - RYANAIR,737-800的機型塞進了三十幾排的座位,乘坐起來當然不會太舒適,但短短一個多小時的航程,看在只要20歐的份上我覺得是沒什麼好挑剔的。

因為這次是搭廉航,所以行李和裝備以可以塞進一個背包為原則,但考量到這次旅行的重點是親眼瞻仰那座堪稱藝術品的米蘭大教堂,廣角鏡的視覺拉伸感肯定是不能少的,所以特別帶上已經被冷藏了一段時間的老鏡 - EF17-40L跟我一起踏上這次的旅程。

機身:CANON EOS R

鏡頭:RF24-105L / EF17-40L

抵達米蘭後第一眼看到的卻是林立的現代建築,在法國待久了我還以為歐洲城市應該都滿是古色古香的老房子和狹窄的道路,然而米蘭作為一個工業城市其實很多區域都已經轉型現代化,古蹟建築則是在特定區域重點保留。

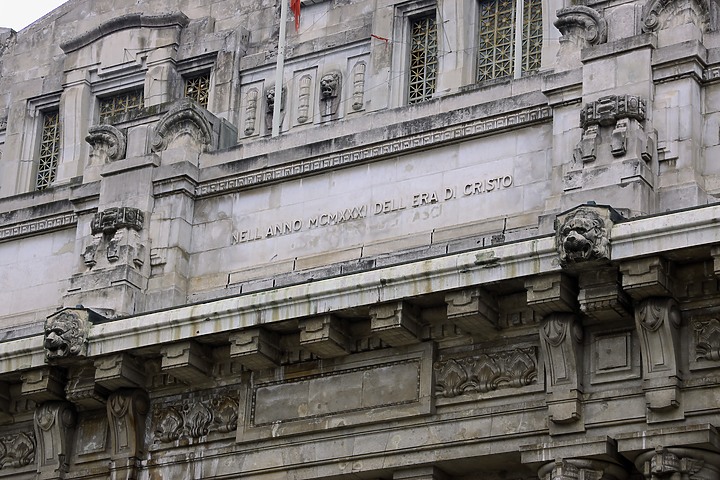

都還沒看到教堂,米蘭這巨大的中央車站已經讓人驚嘆,雖然稱不上華麗,但這粗壯的線條和大開大闔的設計風格一樣讓我留下了相當深刻的印象。

第一站:米蘭大教堂

從米蘭中央車站搭乘地鐵到Duomo站,還沒出站就已經看到這座美麗的建築在出口的光芒中靜靜等待我的造訪,而廣場上的人潮則是有一瞬間讓我產生了這是一個沒有COVID-19的平行宇宙的錯覺...

而廣場上除了人,最多的就是鴿子了,有教堂怎麼可以沒有鴿子呢?

但總覺得哪裡有點奇怪,米蘭這麼大,為什麼偏偏這裡鴿密度特別高?觀察了一陣子才發現箇中道理,原來廣場上時不時有拿著相機的"攝影師"穿梭其中,四處搭訕遊客幫忙拍照,身上的標配就是一手相機一手飼料,當有生意上門,手上的這把飼料就會交給上鉤的模特兒吸引鴿群過來當現成的活體道具,一次快門就是5~10歐進帳,好像還挺好賺的?!

要避免被搭訕的方法就是也拿台相機在手上裝作是同行囉!

在鴿子的眼裡,不管你是獅子還是將軍,都只有當我休息室的份,尊重是什麼?能吃嗎?

而遊客之多,從這些鴿們珠圓玉潤的身形也可以略知一二。

作為旅遊熱點,廣場周遭也有像這樣的機動警隊駐守,但我覺得威嚇性質大於實質功能,而身為義大利警察,騎Ducati巡邏也只是剛好而已

一直到換上EF17-40後我才覺得眼前這座教堂的氣勢總算真正地在觀景窗中呈現出來,對比起畫面角落排隊入內參觀的人龍,這座建築的宏偉不言可喻,而這顆老鏡略帶暖調的發色則是為它帶上一點經過時間洗鍊的時代感。

可惜的是很多歐洲的古蹟建築都紛紛選擇在這段遊客相對較少的時間進行整修,米蘭大教堂也不例外,但即使在工程進行途中他們仍然會用1:1輸出的建築照片做成布幔遮蓋施工部位,在某種程度上維持了外觀的整體性,希望疫情過去後各位來造訪時,這座教堂可以用最完美的姿態迎接大家的到來。

45公尺高的教堂外牆上滿是雕塑,而且每一尊都不是複製貼上而是各自有著獨特的姿態,歷經五個世紀的建造期,這些雕像既是成果也是見證者。

現場有售票處販售入內參觀的門票,同時也提供線上購票但需要額外支付€1的服務費,各位可以依現場排隊的人潮來自行判斷要不要多花這一歐省去排隊購票的麻煩。

販售的門票有很多種參觀方案,從最單純的教堂參觀(不登頂)到登頂(分為電梯跟步行兩種,電梯比較貴),都難得來了,雖然天氣狀況不太理想我還是選擇了步行登頂的全套行程。

來到歐洲生活以後,大型的教堂已經參觀過不少,但每一次進入那樣的場景時敬畏之心都會不自覺地油然升起,彷彿太大的呼吸聲都會打擾到這份莊嚴肅穆的氛圍。

切換成電子快門降低震動並且維持這份寧靜,屏息,然後挺直腰桿盡力用最低的ISO、最長的手持快門,算準了心跳的節奏來捕捉畫面,這是我對這個空間所能做到的最大致敬。

這唯一一尊沐浴在聚光燈中的大理石立像所描繪的是對宗教信仰的堅持與犧牲,這尊雕像和我看過的任何一尊塑像都絕不相似,因為它的肌肉紋理突出,血管走勢鮮明地彷彿看得見脈搏,視覺衝擊之強力甚至讓人畏懼。

後來一查才知道原來這描繪的主角是耶穌十二門徒之一 - 聖·巴塞洛繆(St. Bartholomew),而這尊雕像所描繪的是他為了宗教奉獻生命的姿態,殉教的方式則是活剝人皮,他身上纏繞的不是披掛、不是道袍,而是每個人出生時都有的那一層皮囊...

大家有注意到他手上提著的部份還有指節的細節嗎?

彩繪玻璃一直也都是教堂最精彩的看點之一,米蘭大教堂共有55面,照片中的這面是主祭壇後方的主窗,每一格所描繪的都是一個聖經故事。

為了呈現這些柱體的巨大,特地讓座位上的男士一起入鏡當比例尺。

爬了十多層的階梯總算來到屋頂,映入眼簾的是超過一百支的尖塔,每一支都有一尊聖人塑像座鎮。

從天臺往下看,廣場的人潮忽然變得好渺小。

可惜整天的陰雨和下方的工事讓我沒辦法好好捕捉金色聖母的美。

這尊塑像不知為何一直讓我想到刺客教條的信仰之躍...

第二站:埃馬努埃萊二世拱廊 (Galleria Vittorio Emanuele II) + 百年甜點店Marchesi

在面向教堂左側的這個埃馬努埃萊二世拱廊 (Galleria Vittorio Emanuele II)是各大精品店以及高檔餐廳的集散地。不得不說米蘭真的是貨真價實的時尚之都,街上的行人各個都衣著得體,名牌包也不是只供在家裡而是真的會提上街購物的日常生活用品,在馬賽這樣搞可能馬上就被盯上了吧...

看看這可怕的十字路口,四角各有一個精品大名鎮守,阿不就還好老婆人在台灣

可惜沒有魚眼鏡頭不然畫面應該可以捕捉得更完整。

但這個拱廊裡必訪的景點不是任何一間精品店而是這隻看了就覺得蛋疼的公牛,傳說只要踩在公牛的蛋蛋上轉3圈就會帶來好運,看看那凹陷的幅度,這頭公公牛捨己為人的精神實在令人敬佩。

下飛機到現在啥都沒吃,直接殺去這間有著將近兩百年歷史的甜點店 - Marchesi用蛋糕填肚子,它的名氣之大連PRADA都想分一杯羹,在2015年收購之後只讓它聲勢更漲,也或許還好有了這個富爸爸撐腰,在這不知道已經有多少知名老店收攤的疫情時代,我還有幸一嚐它的甜美。

這可不是裝飾品而是個貨真價實的蛋糕啊!!

出發前看了很多網友分享的blog,這杯shakerato總是不斷出現在每個blogger的推薦清單裡,所以看了菜單上有這品項就不加思索地點了下去,加糖咖啡經過充分手搖後有了完美綿密的泡沫層,讓黑咖啡的單調口感瞬間有了溫柔厚實的支撐,糖份所帶來的那一抹香甜更是襯托出了咖啡豆經過焙炒後的成熟香氣。

或許是我沒點到它們真正的招牌,這塊服務生推薦的每日蛋糕雖然糕體蓬鬆柔軟口感極佳,但整體而言味道過於單一沒有太多的記憶點,只能算是一個中庸之作。

要提醒大家的是義大利的餐廳只要開桌內用,餐點的價錢都會有一定程度的加成(像我的咖啡和甜點價錢就幾乎翻倍),但如果你不佔位只在吧台用餐(講"立吞"大家可能比較容易理解?)的話就可以省掉這筆費用。

像這種路邊的Pizza店旁邊就是滿滿的立吞食客。

第三站:星巴克米蘭臻選旗艦店 + 晚餐 NERO 30天濕式熟成牛排

在義大利開美式咖啡店?這無疑是自殺式的舉動讓當初星巴克要插旗米蘭開這間Starbucks Rostery臻選旗艦店時引起了廣泛的討論,因為咖啡之於義大利人就有如握壽司之於日本,因為他們對於咖啡的要求和堅持肯定都是頂天的標準,然而這全球第三間臻選從2018年開幕後至今仍屹立不搖,當晚我要入店時甚至還得排隊?!

臻選旗艦店往往都是尋找當地有代表性的古蹟進行改造,照片中那棟金碧輝煌的建築前身是米蘭郵政總局,現在就是這間旗艦店的所在地,雖然已是上百年的老建築,但在光線的烘托映照下,當年的風華依舊閃耀。

可惜的是外表雖然保留了,骨子裡卻絲毫不見一絲古蹟的蹤影,原本期待見到的是現代與古典的交融,但很明顯的這老建築的外貌或許依舊,但靈魂已經徹底消散。

或許因為是旗艦店,這裡的餐點水準看起來似乎也高了一些?

雖然工作人員都很遵守衛生規範也都有戴口罩,但有些工作還是沒辦法在這樣的限制下進行,例如照片中的咖啡師們為了要確定豆子的烘焙程度,除了目視觀察顏色以外,還是不得不暫時除下口罩才有辦法聞到豆子的香氣。

今天的晚餐選擇了這間叫作Nero的餐廳,Nero就是義語的"黑",餐廳裝潢和氛圍也是呼應店名走了一個黑色調,氣氛是不錯但燈光設計有很大的進步空間,因為整間店只用少量的間接光源來照明,大多數的餐桌上都看不到食物最完美的一面,為了拍照我還特別請店家幫我安排到少數有光源的桌子,然而即使這樣我依然還是得用2000以上的iso和1/25以下的快門才能勉強捕捉餐桌上的一切。

可愛的店經理看到我在拍照還特地問我他需不需要托著酒瓶讓照片看起來更專業

不過這裡不愧是義大利,€10就能喝到Amarone當作餐酒,酒體溫暖醇厚,深色莓果的甜美果香四溢,沒得挑剔。

一個人吃飯真的不太容易點餐,因為這裡的菜單設計基本上是以起碼兩人共餐為基準,所以不管前菜或是開胃菜,其實都是兩人份。

要點這帕馬火腿之前還特地問了服務生份量會不會太大,搖搖頭跟我說不會,送上桌以後才發現完全不是這回事...

主菜上桌,今天點的是30天濕式熟成的菲力,如前面所說餐廳菜單是以兩人份設計,所以供應的最小份量是500g,為了吃肉我早已豁出去,體重是明天才需要考慮的問題。

上桌的牛排是完美的三分熟,稍微焦香的外表內裡卻是玫瑰般美麗的粉紅,菲力的肉質軟嫩無比,下刀不需費力就能輕鬆切下一口的份量送進嘴裡。牛肉的鮮香在30天的熟成後得到了巨大的增幅,估計對於一些口味比較清淡的朋友來說或許是需要適應的,但整體而言這牛肉的品質確實令人滿意。

用餐完畢後得到了€60的帳單,即使以單人的餐費來看,在米蘭這種大城市享用到這樣品質的餐點,這每一分錢我覺得店家都賺得心安理得,更不用說這份量其實是兩人份了...

第四站(還是吃):又一個百年精品甜點 COVA + 老字號米蘭燉飯 Al Matarel

第二天一早,開窗一看又是個陰雨綿綿的天氣,本來想去聽說風景絕美的科莫湖(lago de Como),看來這地方只好先放進待辦清單,取而代之的是刷爆卡的購物行程

照片中的是米蘭滿街跑的路面電車,作為短程輸送相當便利,而且路線規劃算是延伸補足了地鐵路網不足的部份,而且營運時間非~~常~~~長~~~~我住的飯店剛好旁邊就是一個站點,到半夜一兩點都還是會聽到這電車壓過軌道揚長而去的聲音。

中餐延續前一天的節奏,再次以甜點取代。

今天我來到的地方是拿破崙山街,這地方拿台北來比喻的話大概就有如台北市中山北路上那一段各大精品旗艦店林立的一級戰區,這裡你想得到的高端品牌,不管是鐘錶、服飾還是精品包無一不缺,而我解決中餐的地方則可以說是甜點界的愛馬仕,在這裡已經屹立超過兩百年的老店 - COVA。

照片中是我此生吃過最好吃的

旁邊的布里歐麵包加了點鹽帶著些微的鹹香,我想它的存在是為了解鮮奶油的膩,殊不知我鮮奶油的部份吃個精光時麵包居然還剩一大半...

然後不免俗的,我又點了一杯喝過就愛上的shakerato。

這個精緻小巧的鮮奶壺不知道已經見證了這間店兩百年歷史中的多少個寒暑,壺身上滿是歲月的痕跡,連COVA的標誌也在無數次的刷洗後都已經顯得有些模糊。

第二天的晚餐我選擇了米蘭除了炸牛排以外的另一個招牌菜 - 米蘭燉飯,今晚的這間餐廳是個已經營數十年的家庭式餐廳 - Al Matarel,店主是個老奶奶,甚至連幫我點菜的也是接近阿公等級的服務生,坐定位後看著餐廳內古樸溫馨的裝潢,聽著音響裡傳出的古早義大利廣播歌謠,他們年輕時在這間餐廳吆喝著菜單、招呼客人寒暄的畫面彷彿就在眼前。

當天點的餐前酒是這稱作Aperol spritz的雞尾酒,義大利人在晚餐前常會先去小酒館跟朋友來上一杯順便聊聊是非,這一輪結束後的續攤才是晚餐開始的時候。

前面提到在義大利餐廳用餐如果開桌佔位餐點價格就會比較高,這一般是稱作"開桌費",而這開桌費支付的除了餐廳的服務以外,就是桌上的餐前麵包還有照片中的這個了。這其實也不是什麼新奇的東西,單純就是我們有時會配著沙拉一起吃的餐前麵包棒。

Voila,這就是我當初爬文時一看照片就下定決心一定要吃到的燉牛尾米蘭燉飯。

對於骨髓風味相當執著的我就是因為看到隨附的這根湯匙才決定非它不可的,義大利人懂吃啊!!

這道料理質樸簡單,食材的風味都相當純粹沒有經過太多人工的修飾雕琢,燉飯我想應該是用燉牛尾的高湯作為基底燉煮,這讓燉飯和牛肉之間的味道融合得天衣無縫,牛尾本身已經燉得相當軟爛,一叉下去豪不費力就骨肉分離,燉飯則是還帶有著剛剛好的米心口感,我想時間的掌握這應該是這整道料理最難的部份,因為這米煮得久了就會過於軟糯像稀飯,而煮得不夠火候則米心的口感會太過鮮明難以入口。

總之這盤燉飯雖然要價€35,但我覺得仍然值得,因為越簡單的料理要做得好吃越不簡單,老奶奶的食譜和這彷彿被封印在時間膠囊裡的用餐空間,光是這樣的體驗其實已經值回票價。

最後一站:晚安

三天兩夜的一個人小旅行可以不用顧慮旅伴恣意拍照,所有的行程和食物的選擇都能自己隨心所欲,整個過程我是相當享受的。

因為只帶一個背包輕裝上陣,所以鏡頭的選擇也以旅遊鏡RF24-105和稱得上輕巧的老鏡EF17-40L(475g)來搭配,整個旅程我大多數是以步行的方式完成,重量並沒有給我造成太大的負擔,看到最近剛上市的RF16mm餅乾鏡,不佔空間重量又輕,雖然在畫質上可能有一定程度的妥協,但真的可以跟著攝影者出門的才算得上是一個稱職的好鏡頭,希望下次分享給大家的就是這顆鏡頭帶來的作品。

最後分享幾張夜米蘭的風景,希望大家都有一個美好的夜晚。

)

)