十年前,因為EF LENS WORK III的一張照片跟內文,小弟深深地被DO技術給吸引。看著照片中那塊有著無數同心圓的鏡片,加上文案中的推波助瀾,小弟完全相信DO會是CANON繼螢石之後下一個夢幻鏡片。

只不過現實總是很難跟理想一樣美好,在小弟先後購入大綠跟小綠,並且經過相當時間的相處後。小弟終於認清了,CANON號稱能解決各種收差問題的DO技術,其實還有很長的路要走。

因為DO的回折技術雖然可以自由地控制光路,但在大綠的第一世代DO以及小綠的第二世代DO,都在鮮銳度上遠遠輸給傳統鏡片,更別提想要取代螢石。

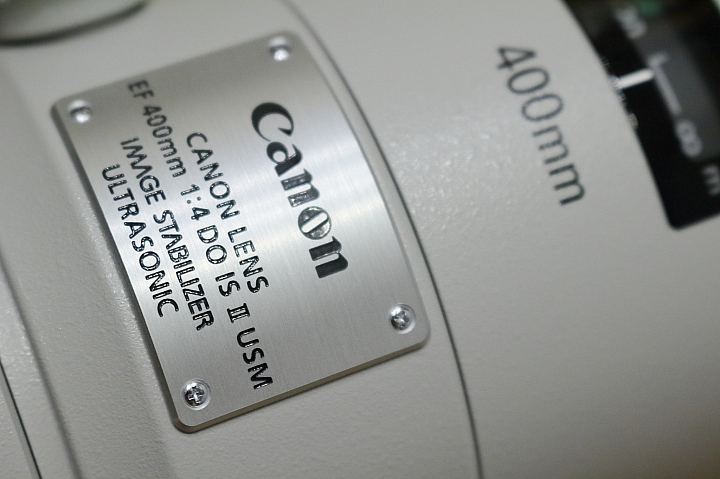

十年的時間過去,CANON終於在2014年推出了使用第三世代DO鏡片的EF400mm F4 DO IS II。當小弟第一眼看到大綠兔的MTF時,坦白說確實是非常震驚,因為除了上2X III的狀況之外,它的MTF已經超越了428 IS II。雖然十年前曾經對DO失望過,但衝著大綠兔驚人的MTF圖,小弟還是請軍火商向總代理下訂。

孰料總代理跟CANON原廠的交涉能力低到令小弟傻眼,從去年產品發表後下訂到今年五月,等了整整半年都沒有到半支貨。原本說是農曆年前後到貨,後來又改成三月底,最後竟然變成看看六月有沒有機會...

被總代理氣炸的小弟只好自己上價格.COM,一看到有貨就麻煩大鬍子透過日本那邊處理一下。雖然卡到日本黃金周耽誤了匯款時程,但還是在兩周內拿到了大綠兔。

其實在過去半年的等待過程中,小弟也曾經因為國外的評測而動搖過,尤其是這篇DXO的大綠兔評測中提到,大綠兔的進光量只有5T,更是讓人感到不安(其他F4的定焦白砲多為4.5T)。後來在The-Digital-Picture.com上仔細看過大綠兔 V.S. 428 IS II的解像力測試後,才決定再給DO鏡一次機會。

裝上遮光罩之後,其實大綠兔看起來並不算特別小巧。

一拿下遮光罩,就會發現大綠兔是支很肥短的鏡頭。拜DO鏡片的特性所賜,大綠兔跟大綠一樣,都不必擔心高屈折鏡片所帶來的色散,而可以放心縮短鏡筒來達成輕量化。

拿到大綠兔的第一件事就是換上短腳座,因為不是大綠兔的專用品,所以提把處太厚會卡到遮光罩。所幸大鬍子經驗豐富,馬上拿去請技師車薄,效率比優衣庫修改褲長還高

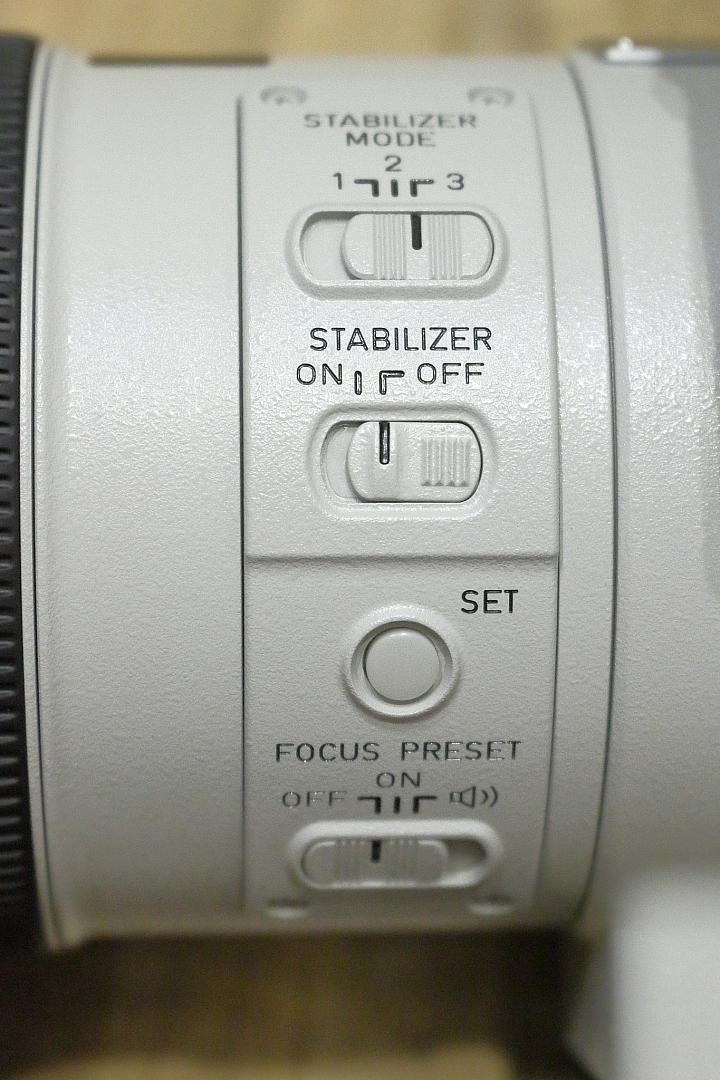

大綠兔的開關配置跟其他的II代IS砲大致相同,IS模式也搭載了最新版的MODE 3,適合拿來應付不定向運動的主體。

對焦模式中也包含了PF模式,讓拍攝者能在拍影片時更輕鬆精準地調整合焦位置。最短合焦距離為3.3m,比大綠稍微進步一些,但還是輸給428 IS II。

1969年時,CANON首次成功將螢石鏡片應用於鏡頭上,當時發表的FL300/5.6-F跟FL500/5.6-F就曾經掛上綠圈。45年後的今天,螢石鏡片早已普遍應用在CANON的紅圈L鏡上。象徵CANON最尖端技術的綠圈,則是由DO鏡所繼承。

其實小弟之所以對DO這麼感興趣,主要是跟自己的拍攝習慣有關。因為打從十多年前第一次拍鳥開始,小弟就是手持趴趴走派的。常常自己一個人沿著河邊或是山路慢慢逛,看看能遇到什麼有趣的野鳥。對於經常要步行3~5公里找鳥的人來說,攜帶的裝備當然是越輕越好。這一點小弟在跟大綠並肩作戰時就已親身感受過DO鏡的優勢,除了重量比328跟540來得輕,體積也比較小,很適合收在小背包裡搭公車或捷運。以上圖為例,同樣的口徑,200-400/4幾乎是大綠兔的兩倍大,重量上也多出了一台1Dx。

在輕裝備出門時,小弟通常會背火箭手300,此時若是帶200-400/4,機身跟鏡頭就得分開,而且包包會被塞得很滿。換成大綠兔之後,不光是機身不必拆開,還能夠先把1.4X裝上去。而且旁邊的空間還很大,可以放備用的機身或鏡頭。

如果需要拍攝較遠的主體時,7D2+2X III+大綠兔依然可以直接放入火箭手300,而不需要將機身跟鏡頭分開。此時剩餘的空間,依舊能放得下備用機或備用鏡。

這就是小弟期盼很久的輕量級超望遠組合---7D2+2X III+大綠兔

跟540 IS II+1.4X III相比,大綠兔+2X III的組合雖然光圈只有F8,但重量跟體積卻截然不同。前者幾乎非開車出門不可,後者則能輕鬆使用包括單車在內的任何交通工具。

當然以上都是小弟站在自己的需求跟觀點所寫的感想,對於很多沙龍級的鳥攝大師來說,又大又重的攝影裝備才是王道。因為小弟才拿到鏡頭沒幾天,所以拍攝的照片還很有限,今天就先貼出三張跟大家分享,其他圖文就容小弟日後慢慢補上。

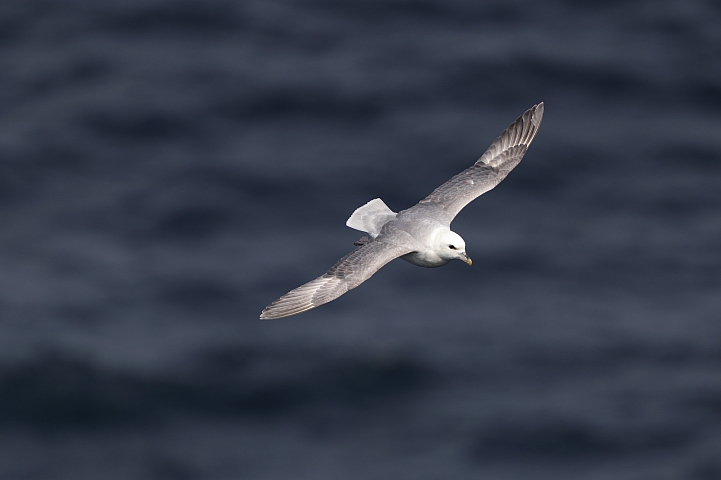

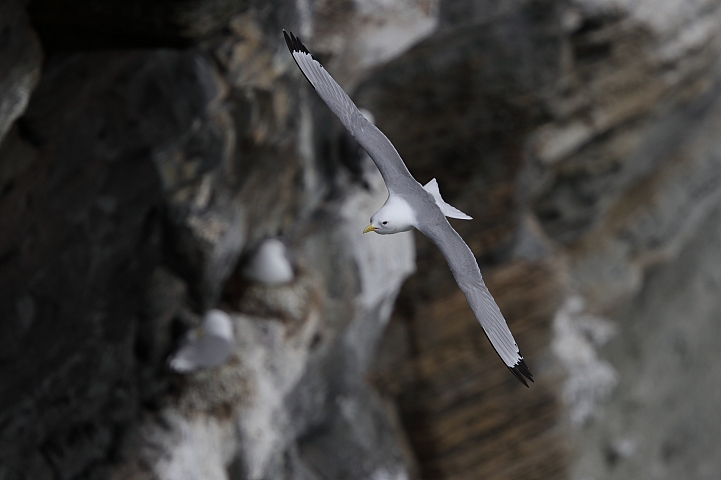

7D2+大綠兔

70D+1.4X III+大綠兔

7D2+2X III+大綠兔

*拍攝跟轉檔參數請下載後參考EXIF,如有需要RAW檔請私訊告知小弟。

............................................................................................................

5/27追加

7D2+440 DO II+1.4X III(其他參數請參考EXIF)

............................................................................................................

6/6更新

大綠兔的西裝做好了,這次軍火商選了一塊顏色較深的數位迷彩。另外,小弟還把快拆背帶一端繫在鏡頭,另一端繫在機身上。這樣一來重心的分配會更好,更適合手持趴趴走。

除了穿上新衣服,小弟還替大綠兔買了新的鏡頭蓋。這塊橡膠鏡頭蓋是直接用塞的,塞進去後中央會因空氣而隆起,據說這樣就不用擔心碰撞,也不會因受力而凹陷。

拍攝前只要一拉,就可以把蓋子拿起來,就算遮光是正裝的也很容易拿。反之,拍攝告一段落時,也可以不拆遮光罩,直接把橡膠蓋再塞回去即可。

如果覺得原廠的鏡頭蓋不好用,是可以考慮試試這個橡膠製的,小弟覺得用習慣的話還挺方便的。

再追加三張7D2+大綠兔+1.4X III的實拍圖

............................................................................................................

6/27更新

六月上旬跑了一趟蘇格蘭去找大西洋海鸚,原本一直在掙扎要不要帶200-400,後來還是改帶幾乎同重量的大白兔+大綠兔。因為大綠兔夠輕,所以很適合手持拍飛的。如果是帶200-400去的話,應該就沒辦法撐太久。

先貼四張7D2+大綠兔+1.4X III的圖,DPP4轉檔設定使用新的Fine Detail。

............................................................................................................

6/30更新

大西洋海鸚的部分都是用7D2+大綠兔+2X III所拍攝的,DPP4用Standard轉檔。

...........................................................................................................2015/7/15更新

自從拿到5DSR之後,7D2立刻被降為備用機。原因無他,因為5DSR太方便了,儘管畫素密度跟7D2差不多,卻有著更大的片幅。這意味著5DSR的構圖自由度更大,使用者不必為了畫素密度而屈就於APS-C狹小的視角。

這次搭配的方式為5DSR+1.4X III+大綠兔,因為全部以手持拍攝,所以ISO並沒有刻意壓低,以免因快門太慢而手震。

這張原本是以橫幅拍攝的,但因為左右留白太多,轉檔時便把它裁切成直幅。因為總畫素夠高,橫幅裁切成直幅後都還有2200萬畫素。

這張的ISO沒有拉太高,所以就維持原畫素轉JPG,順便可以看看大綠兔+1.4X III在FF上的畫質。

ISO較高的就轉成2200萬左右的JPG,其實這樣也還是很大一張...

機身內建的CROP功能有點雞肋,但是進DPP後自己裁切也不難,這張是APS-C視角的1.6X CROP(約2000萬畫素)。

這張是接近APS-H視角的1.3X CROP(約3000萬畫素)。

因為光線昏暗,這張是用ISO3200拍的。縮到約2200萬畫素後,其實畫質還OK。

在比對過5D3用ISO3200所拍的圖檔後,小弟發現其實5DSR的高ISO並不差。只要縮到2200萬畫素,兩者的雜訊表現其實相去不遠。不過1Dx畢竟是高ISO專用機,就算5DSR的圖縮到1800萬畫素也還是沒有機皇乾淨。總而言之,小弟自己是不認為5DSR只能用來棚拍,至少拿來逛公園拍鳥還挺適合的。