前言:

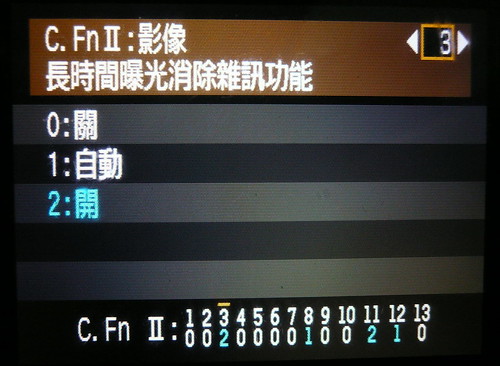

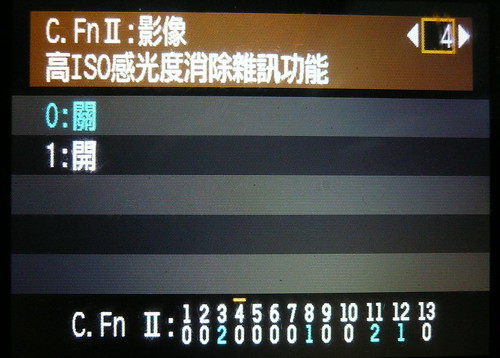

canon機身中的降噪的選項有"高ISO感光度消除雜訊"與"長時間曝光消除雜訊",這兩個內建的消除雜訊功能

而原廠所附的軟體(DPP)中也有兩項雜訊抑制的參數"亮域雜訊抑制"與"色差雜訊抑制",

因此想自行測試這四個雜訊抑制選項成效如何。

一、心中的疑問

1. 機身內建的消除雜訊功能效果如何?

開啟”高ISO感光度消除雜訊”時連拍速度大幅降低,

長時間曝光消除雜訊,也耗費相當多的時間。

真的有開啟必要?

2. 機身內建的消除雜訊也會對於raw有影響嗎?

因為我處理照片大部分都會經過DPP轉出,如果以上消除雜訊是在機身中轉jpg的過程中附加進行的

對於原始raw檔一點都不影響,那就不必須在機身中開啟降噪的選項。

3.高雜訊環境下,DPP轉出與機身直出的jpg是否有差?

4. 亮域雜訊抑制"與"色差雜訊抑制"的效果

二、設定拍攝條件

以高iso(=1600)與長曝光(60秒)來加大雜訊的產生

並且依據機身消除雜訊功能,拍攝以下四張照片

| 高iso消除雜訊 | 長時間曝光消除雜訊 | |

| IMG_8023 | x | x |

| IMG_8024 | o | x |

| IMG_8025 | x | o |

| IMG_8026 | o | o |

三、結果比較

1.機身降噪設定比較

高iso消雜訊: 主要消除細部紅色色塊,但消除效果不明顯

長時間曝光消雜訊(多一倍曝光時間): 結果可看出能有效消除雜訊,卻不會抹除細節

2.機身內建的"長時間曝光消除雜訊功能"對於RAW檔影響與否?

以下照片由左至右分別為

a.RAW檔 長時間曝光消除雜訊 off b.RAW檔 長時間曝光消除雜訊 ON

可看出在機身設定"長時間曝光消除雜訊"於RAW也有效果,對於後製上有很大的幫助

3.機身直出ipg與RAW轉ipg比較

以下照片由左至右分別為

a.機身直出 b.RAW轉jpg c.RAW轉jpg (雜訊抑制選擇機身設定)

透過DPP將raw轉jpg時若沒有稍微調整亮域雜訊抑制或在DPP選項中將雜訊抑制選擇"機身", ,

則轉出後的雜訊會比機身直jpg還來的高

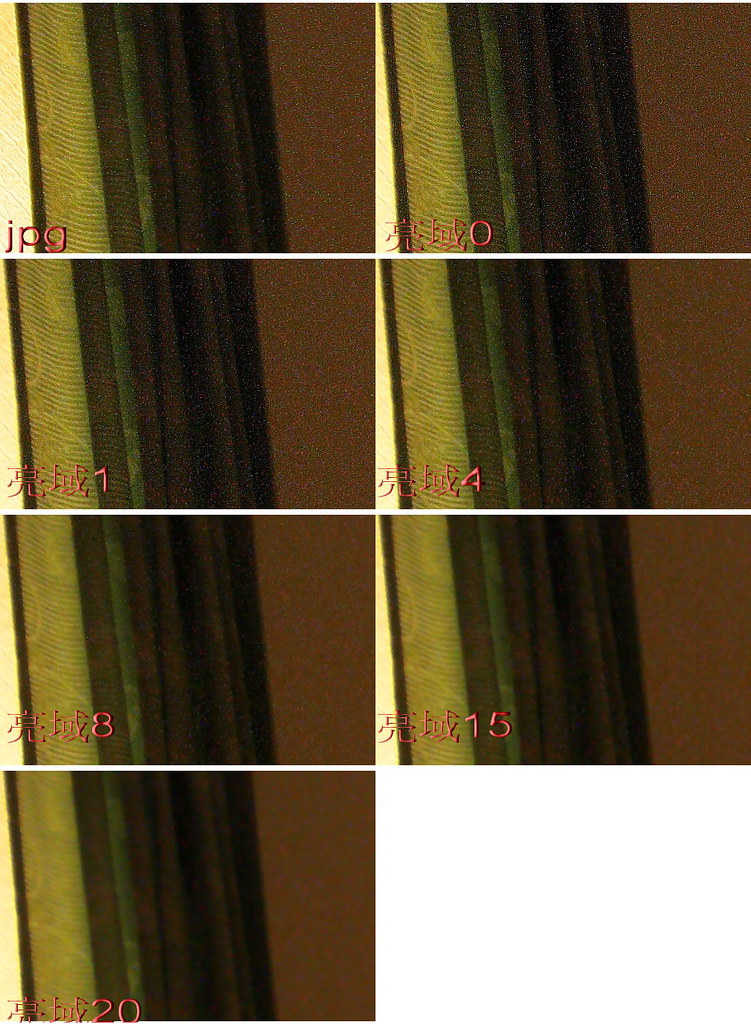

4.DPP亮域雜訊抑制比較(裁切放大版)

並排比較

單張比較

機身直出jpg

亮域0

亮域1

亮域4

亮域8

亮域15

亮域20

亮域雜訊抑制能有效消除雜訊,但也會抹除細節。

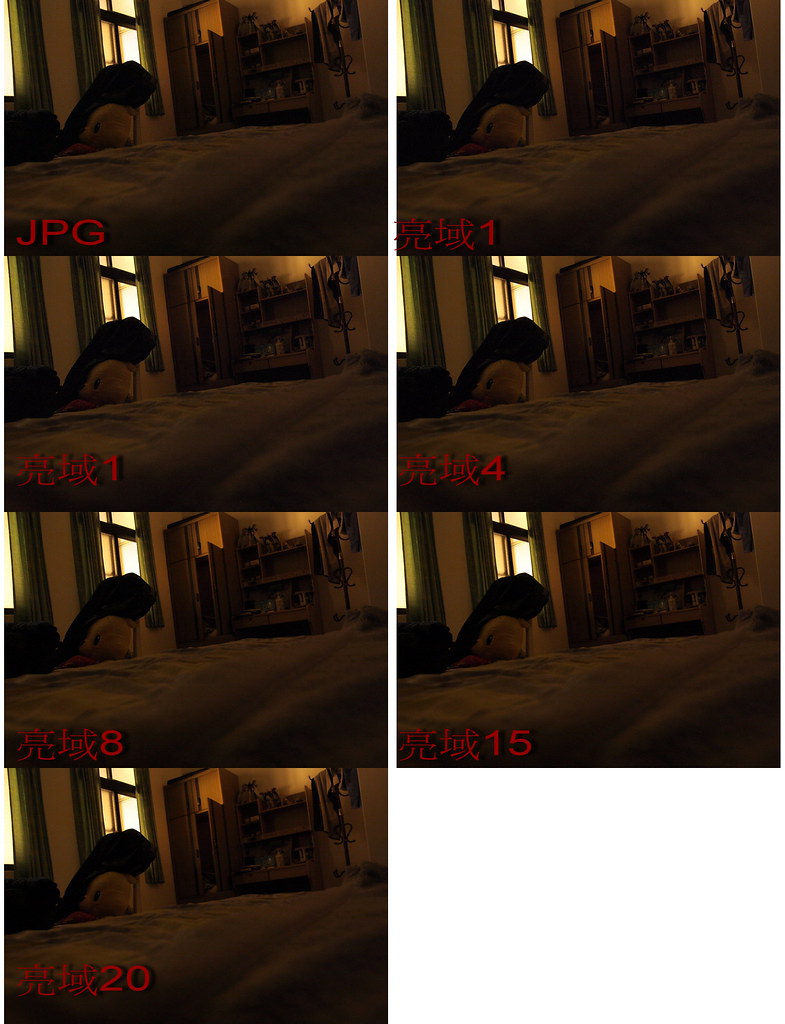

5.DPP亮域雜訊抑制比較(縮畫素版)

此測試是想比較網路用的縮圖大小,對於亮域雜訊抑制後的差別

並排比較

機身直出jpg

亮域0

亮域1

亮域4

亮域8

亮域15

亮域20

縮圖後差距似乎不是很明顯,喜好哪種設定就必須自己判斷了

6.DPP色差雜訊抑制比較(裁切版)

就算將參數直接拉到20,效果也非常不明顯。

不過硬要說的話,色差雜訊抑制會稍微將紅色與綠色雜點轉成白色點點,不會抹除細節

四、結論

1.以上判斷結果有很大的主觀因素,沒有準確的數據佐證

2.機身中"高ISO感光度消除雜訊"效果不明顯,但卻必須大幅降低連拍速度

3.機身中"長時間曝光消除雜訊"效果明顯,在曝光時間超過一秒後會開始作動,曝光結束後必須再多等一倍曝光時間來消除雜訊,但結果是值得等待

4.DPP 中"色差雜訊抑制" 效果不明顯,不過可以在低ISO環境下增加一點,有助於散景的乾淨度

5.DPP 中"亮域雜訊抑制" 搭配高iso時效果顯著,但相對會抹除細節,請自行斟酌調整參數

6.若使用raw直接轉出jpg時雜訊會比機身直出來的高

,找找CAPA的CANON版本!

,找找CAPA的CANON版本!