魯獅 wrote:

的確是如此沒錯,只是...(恕刪)

魯大:

就您得觀念,假設拿高畫素密度的NEX-7這樣24MP塞在APS小感光元件作成中片幅,應該比只塞39MP機背差。

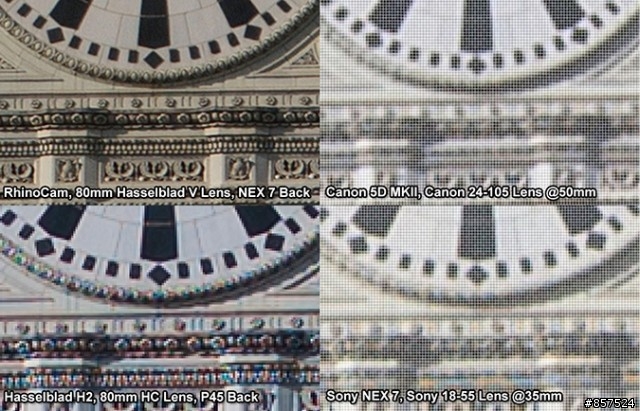

這個是拿24MP的NEX 7作為數位機背,等於是一張140MP的中片幅一樣。

差異已經很明顯就不多說。

所謂畫質是什麼?

以底片過來應該知道,低ISO使用小顆粒鹵化顆粒,解析好但需要較好光線。

而相對高ISO底片,使用大顆粒鹵化顆粒,解析差但靈敏高,可以微光下短時間曝光。

同樣感光元件也有類似觀念。

成像面畫素密度會有S/N以及解晰問題。

也就是彽畫素密度,其S訊號品質是越好,但是解析度就比較差。

同樣高畫素密度,其S訊號是較差,但是解析度是比較高。

另外要有觀念。

一個畫面,通過鏡頭,會有所謂解析力,也就是鏡頭對於畫面還原狀況,最高值就是畫面完全不失真,解析力等於無窮大,但實際上不可能。

而不管用多高解析底片,這張照片最高數值就是鏡頭解析值而已,也就是底片解析度越高,只是越接近原本鏡頭解析力而已。

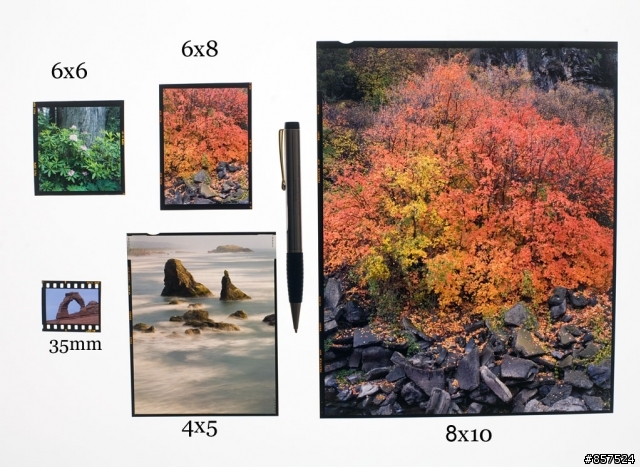

投影在成像面,不同片幅大小是不同,越大片幅實際上一開始就是獲得大影像,起始點就不太一樣。

也就是越小片幅,實際上影像是要經過較大放大動作,所以鏡頭解析力是要做越高才可以,但是還是抵擋不了初始影像放大率差異。

底片機:徠卡能比得過低端中畫幅嗎?

越高頻或著高解析訊號是越容易受到干擾,這個也是即使高解析也往往是實務上很難獲得。

SchroederChung wrote:

弟看完 6D 的高 ...(恕刪)

CANON的工藝

其實是晶圓奈米不夠小

CANON還在用500奈米

NIKON+SONY已經在用180奈米了...

1DX會ISO很棒..主要是他用了3顆GPU...

真的很好!!

隨著數位相機畫素越來越高,在APS規格機身的CMOS達1000萬畫素(X1.6約為135全畫幅2500萬畫素);1200萬畫素(X1.6約為135全畫幅3000萬畫素)時,似乎諸多鏡頭的解析已經到達了極限?

假若一顆鏡頭的解析只有2500萬畫素(X1.6APS約為1000萬畫素),那麼把它裝在3000萬畫素(X1.6APS約為1200萬畫素)的機身拍照的話,會有甚麼結果?

以取樣的原理來論,並不會因為超過其解析而有畫質下降的虞慮,只是徒勞無功而已,但在事實上,同樣一顆鏡頭裝在不同畫素機身卻有畫質略降的問題,何故?

原來在現今的數碼技術,在傳感器小於某一面積時,其感光能力即明顯下降。因此,在單位面積畫素越高的CMOS,其傳感器單元勢必就越小,越小的傳感器感光能力下降的結果就導致畫質下降。

在此情形下,欲獲得更大畫素而又保有優良畫質時,只能從加大單位面積著手,現今的方法是:捨APS規格而取全畫幅(135的24X36mm)。

如此說來是否意味著APS規格將走入歷史,將來都是全畫幅的天下了?

但答案不一定是肯定的。

隨著數碼科技日新月異一日千里的研發下,可能很快的就有突破性的技術誕生了。現在CMOS傳感器單體受限於面積感光能力,但將來也許發展出配合電路使得傳感器感光能力倍數甚至百倍的提升,也就是說不會因為CMOS畫素增加導致因傳感器單元過小而感光能力不足的問題了。

APS規格CMOS因面積小,只取鏡頭中央百分之幾為其有效用畫面,然此中央部份卻是鏡頭的精華部位,少了周邊暗角、周邊變形、周邊畫質下降….等等問題,因此APS規格反而有其優勢。

當前述的傳感器電路感光能力提升後,APS規格反而比全畫幅更為優勢。

而到那時候,將不再有「高畫素不等於高畫質」這問題了。

因為越高畫素對鏡頭攫取畫面的取樣越細,使得照片細節的表現將越佳。

摘自魯透社未來數碼科技/魯獅撰稿

--------------------------------------------------------------------------------

魯獅相簿 http://www.flickr.com/photos/lu_s/

魯獅 wrote:

摘錄自2008/07...(恕刪)

編輯者有看過多少光學書籍,有修過什麼寫這樣話?

小弟自己學電子顯微鏡或著光學也都是同樣觀念。

只是像電子顯微鏡是這樣,他是電子束SPOT SIZE越小,其解析度越高,但是訊號越差,相對電子束SPOT SIZE越大,其訊號值越好,但是解析會降低。

高畫素和低畫素密度去拍攝,就像高低ISO底片去拍攝是一樣,實際上除非底片解析力是無限大,那麼照片解析度=鏡頭解析度,否則一般狀況都是照片解析<鏡頭解析度。

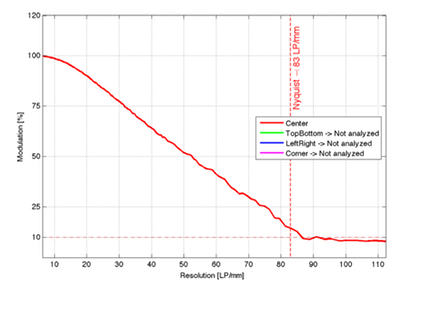

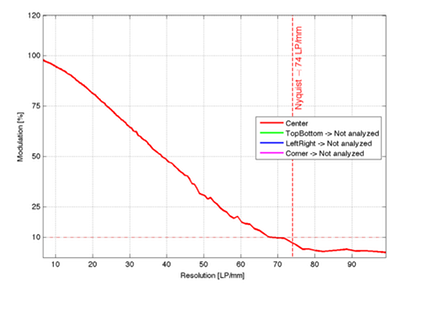

一般如果用解像力實驗式通常寫成

1/(R照片^n)=1/(R鏡頭^n)+1/(R感光^n),R代表解析度((1/R)代表解像力成倒數關係),n=1.8~2

我們會用MTF來描述鏡頭能力,再從物空間=>像空間,其不同空間頻率的還原率。

同樣從像空間=>照片,本身也是有同樣轉換率問題,當底片對於影像解析越高,只是越接近鏡頭解析而已。

下面是一般科學測量方式,同樣鏡頭不同畫素35mm感光元件解析狀況

上面是較高畫素的感光元件

很多人觀念誤解,影像100%並不是原始影像大小,原始影像就是感光元件大小,像35mm感光元件,影像就只有這樣大小,36MP 20MP 8MP只是用這些畫素來解析投影在感光元件上的影像,也就是高畫素只是接近原本鏡頭影像原貌,100%只是讓一個顯示器畫素來對應一個圖片畫素密度,這也是為何有些人在相機LCD上看起來銳利,但是在顯示器上面就沒有那麼好。

一顆高解析鏡頭不會因為高畫素而降低原本素質,一顆低解析鏡頭也不會因為低畫素而提高原本素質。

像一般底片如果作成數位檔案,也同樣有上面問題,也就是經過一次鏡頭感光元件掃瞄。

如果是放大機輸出,也同樣會受到鏡頭一次,曝光成像面在一次。

這也是數位與底片很難比解析度,因為不管怎樣都會增加數道影像轉換失真問題,也就是基準點都不同。

ds1441 wrote:

事實上就是鏡頭解析度追不上aps-c的畫素密度,

FF裁切成aps-c,跟aps-c縮圖成FF裁切後畫素,

還是FF的會比較好看,

同樣的18-55mm鏡頭切屁股後裝FF,

裁掉暗角畫質還是比aps-c強,

都先不要管高iso,

問畫質就是在討論低iso,

發問的人要的是答案,

既然知識淵博,

就要有簡化答案的能力。...(恕刪)

這個前面一開始就已經講清楚,是樓主搞錯,ISO品質是由S/N決定,也其中訊號是和光電元件單位畫素大小有關,低畫素密度的6D很自然單位畫素訊號。

前面是回答是針對魯大等一些人影像觀念,和樓主議題無關。

也就是有底片經驗,都知道高解析是那些感光顆粒細小的低ISO底片,高ISO是感光顆粒較大那種微光中使用,這個就和高低畫素密度關係是類似。

高ISO底片=畫質很好嗎?

也就是現在高畫素密度狀況,就是類似把低iso底片一樣,在光線良好下可以獲得高解析影像。但是本身訊號是比較差,是利用增感方式來達到高iso,只是底片不會看到數位訊號雜訊,但是在高畫素密度會看到更多背景雜訊。

光學上是沒有什麼<鏡頭解析度追不上aps-c的畫素密度>用法!

感光元件解析力如果是無限大,那最高解析=鏡頭解析。

沒有什麼追不上,因為隨著畫素解析增加,只是越來越靠近原本鏡頭解析。

<FF裁切成aps-c,跟aps-c縮圖成FF裁切後畫素,

還是FF的會比較好看,

同樣的18-55mm鏡頭切屁股後裝FF,

裁掉暗角畫質還是比aps-c強>

這裡畫質指得是什麼?

隨然比較同樣畫面,實際上不同片幅是因為不同影像大小,所以小片幅等於是要放大恨大局部畫面來比較

這個才是大片幅影像之所以會比較好原因。

內文搜尋

X