一直很納悶等校28mm的變焦鏡頭,可以做到18-400mm (22.2倍),但是超廣角鏡頭只有10-24mm(2.4倍),為什麼超廣角鏡頭變焦倍率無法突破2.5倍?

目前不管是哪一種系統,哪一種片幅,倍率最多就是2.4倍而已⋯⋯

銀★Club wrote:

3.1倍變焦,重6.5(恕刪)

假如光圈縮到4, 會多重? 16-50mm F4 的鏡頭會多重?

對一般消費者來說, 全幅相機 16-50mm 應該是最常用的焦段.

裁切一下最遠可到75mm.

為什麼不出這樣一顆鏡頭? 是技術上的考量還是其他因素?

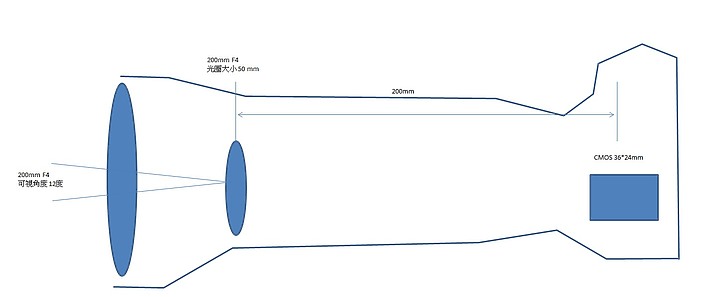

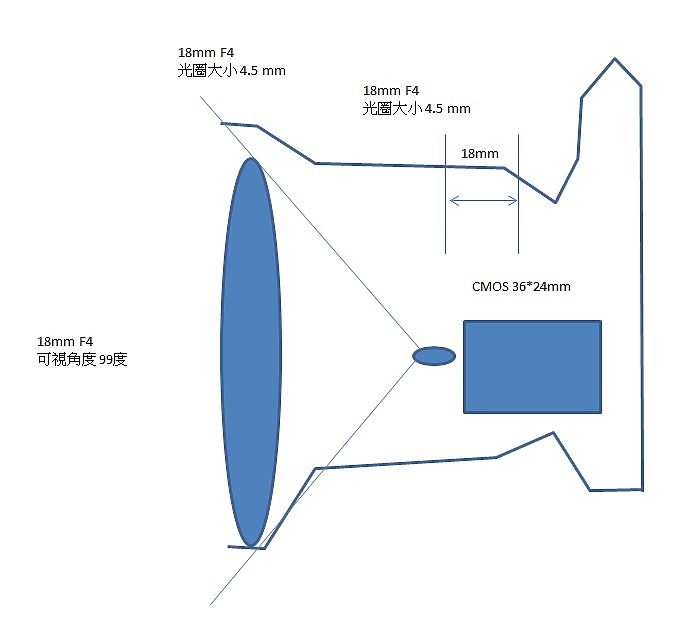

(初步估算最外層鏡片要 100 mm 以上,全伸長度要 250 mm以上,重量會超過 4kg)

(我的 RF 28-70 F2 最外層鏡片 95 mm ,長度為 140mm,重量為 1.45 kg)

佳能去年有針對 RF 無反推出 24-240 mm 光圈是 F4-F5.6 的多倍變焦鏡...

不是定光圈 F4 重量就已經到 750g .....(24mm可視角度 84度,比 18 mm 少了 15度,第一面鏡片比較好設計)

所以要多倍變焦不是做不到...是你要不要負擔那樣的重量、體積、金額......還有拍出來的形變也很難控制....

另外....錄影機的 super 35 片幅大約接近 APSC ,有超高倍率的變焦鏡 8~2000 mm,

但是重量為 27kg,價格為 500 萬台幣以上......

比較差,通常我會取捨廣角端較好的,遠端差一點睜一眼閉一眼,光圈收一下可以改善就好,

畢竟付錢看的是廣度要夠全開可用,慧星像差也別太嚴重,然後再要求進光量的話光是定焦

就很不好做丶體積重量也不小了,更何況是變焦;看看RF2870 F2.0不過才28起跳,那個重量

與價錢已經不是多數人願意消受的了;另外片幅較小的P家M43可以做到10-25mm F1.7...這

已經相當夢幻的了,或許有人會說光圈弄小一點可以再廣一些或再長一些...這見仁見智,當代

光學技術的極限大概就這樣了,大光圈可以縮,固定了小光圈不可能變大,所以大光圈的魅力

無法擋,這當然直接影響已經是小眾之中的小眾掏錢的比例與金額,現在要在市場上存活下去,

小光圈就要有驚人的廣度(現在已經朝向全幅9mm非魚眼邁進了),廣度一般就要有很大光圈

才有賣點,變焦稍微沒搞好就裡外不是人兩面不討好,畫質不夠利會被嫌到臭頭,除非很便宜

否則即使做出來上市了恐怕也滯銷.

cuteyu wrote:

假如光圈縮到4, 會(恕刪)

以佳能16-35/2.8(790g)&16-35/4(615g)為例,你覺得應該差多少?

騰龍有出一隻17-50/2.8,你可以接上全幅機或底片機看看,17端的邊緣畫質你可以接受的什麼程度?

雖然是super 35格式(比APS-C小一點點)但是實體焦距21-100/2.9-3.9的電影鏡口徑就114mm重達2kg,定價35w;20-120/3.5價格加倍,重量也快加倍

其實大家講了這麼多,設計鏡頭不外乎三個要素做取捨:體積(重量)、畫質、價格。像當年某石油國跟蔡司訂做那隻1700/4的哈蘇用超望遠鏡可以很清楚的表達一個事實:只要價格對了,沒有做不出的鏡頭

內文搜尋

X