最近於網路上購得 Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 DG EX HSM 停產一代鏡,這幾天使用下來,心情是憂喜各半.怎麼說呢,喜的是這顆鏡頭真的符合我的期待,全幅的超廣角鏡,近距離的空間輕鬆入鏡,12mm廣角端的低桶狀變形率更是變焦鏡裡打遍天下無敵手!憂的是,這顆鏡感覺起來很冷門,甚至其二代鏡的桶狀變形的抑制也失守,往主流的方向靠攏,讓想記錄建築空間的使用者面臨無鏡可用的窘境.

或許用軟體修正可以調整相片的桶狀變形,但我們的領域裡,拍相片重點在於記錄空間幫助記憶,並作為啟發設計的依據.給自己看的紀錄,哪有那個閒工夫還在那裏一張一張調整變形.建築設計有個習慣就是隨手畫透視圖想外觀,而建築的透視一般以等角透視或二消點的透視為主,室內透視有時會以一消點的方式呈現.但無論何種透視,重點是:直線就是直線.

各位應當也看過建商賣預售屋的大樓外觀透視,會不會覺得奇怪,為什麼畫大樓百分之九十九垂直線都要畫成平行(二消圖),因為二消圗的基準很簡單,只要視角保持水平就可得,就像把水的沸點定成100度C一樣.而我們近拍大樓,只要頭一仰,拍出的大樓遠距離的樓頂一定變小.有人講,拍大樓要拍出建商透視圖的效果,要用移軸鏡.沒錯,移軸鏡是可以拍出最接近完美的二消透視,但這其實不是移軸鏡的專利,任何鏡頭,只要直線的變形率控制得當,都可以拍出漂亮的二消點建築,而鏡頭越廣角,拍出來的建築透視愈犀利!而這也是我把 Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 DG EX HSM 停產一代鏡當寶的原因,透過裁圗,這顆鏡頭已經有相當程度可以取代移軸鏡拍建築.

焦距越長的鏡頭,拍攝的物體越接近等角透視.

透視的技法,應當是緣起於歐洲中古世紀的壁畫,當時的教堂為了重現宗教的場景,發展出嚴謹的透視圖法以重現空間,像達文西"最後的晚餐",就是利用透視圖法讓現場展現出震撼的臨場感(抱歉,我沒有現場看過,但如果是我畫壁畫我會這麼作).放幾張十多多年前的手繪透視:

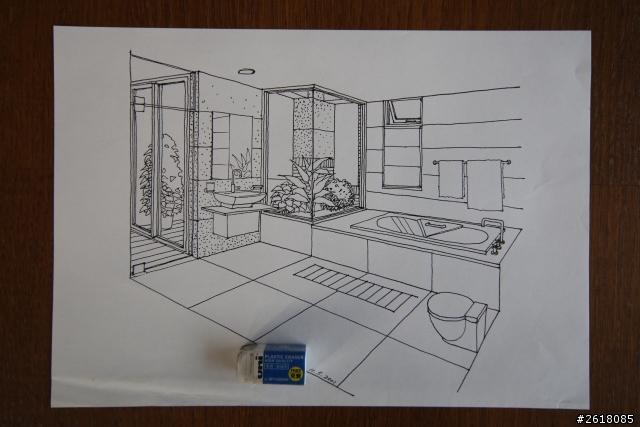

室內廁所配置

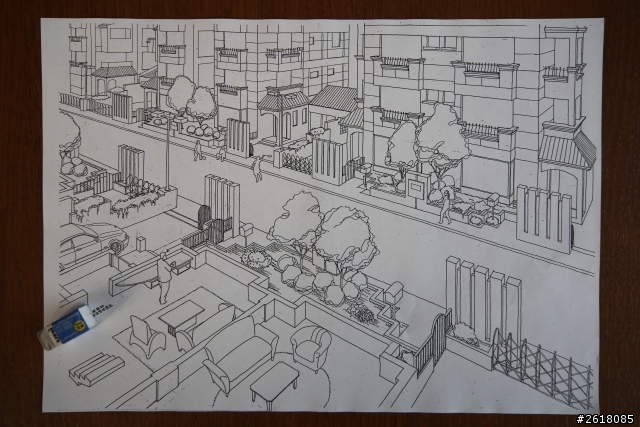

社區通路關係

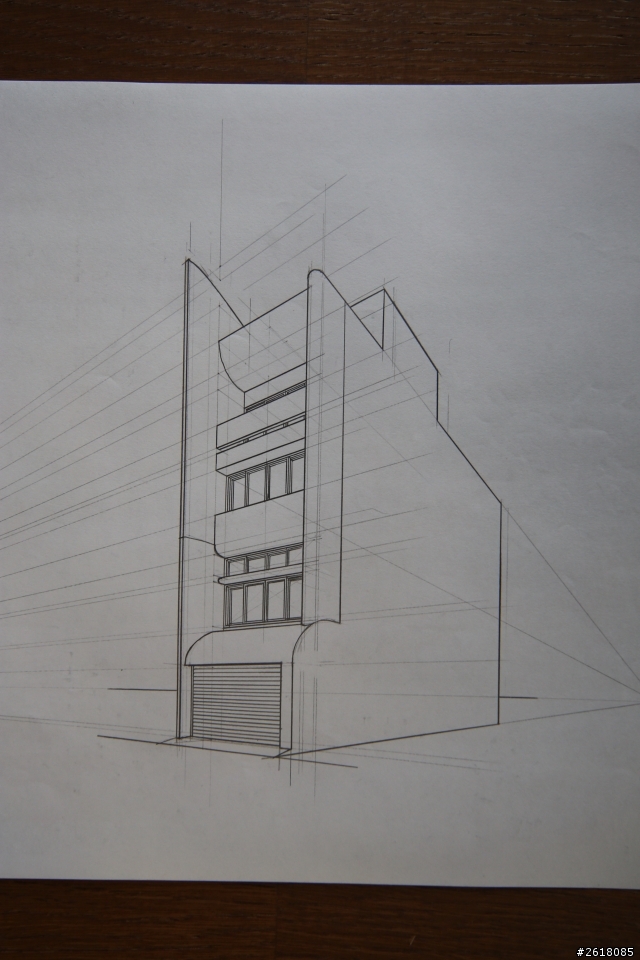

十幾年前的建築外觀設計手稿(尚未施工)

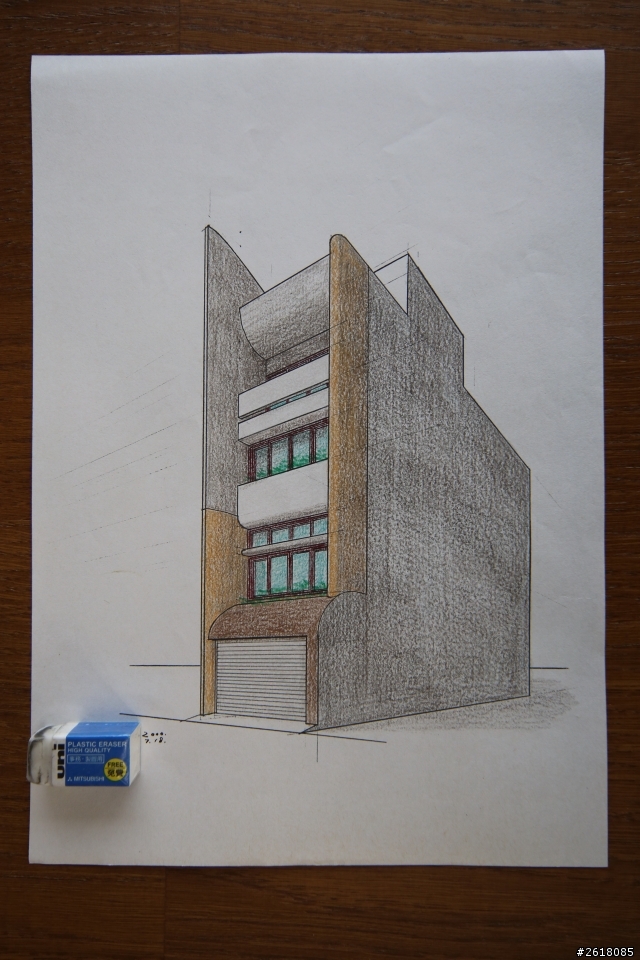

色鉛筆上色

完工十多年後再用12-24mm拍攝垂老照片,像移軸鏡的構圖:

不需移軸鏡,只要夠廣角,就能拉出建築犀利的天空線(原圖地面未裁切)

再附幾張地面裁切掉的照片

紀錄室內狹小空間,有時沒它還辦不到哩(狹小的樓梯轉台取景):

垂直走廊輕鬆入鏡:

俯角拍攝街腳,周邊景物,天邊都入鏡:

這顆鏡頭,或許畫質各方面的表現不理想,連其第二代都不再延續一代低變形的特色,讓我們更顯孤獨.越少人重視變形,廠商就越不往那個方向發展,於是就讓我大聲叫一叫吧,希望有更多人重視這一塊!

---------------------------------------------------------------------------------

以下是我在別篇文寫的,覺得很重要,拿來這裡重貼:

變形,應該區分成兩方面,一方面是鏡頭光學的變形(這不在透視學的領域內),另一方面,所謂的"透視變形",其實是人偏離視點後(這一點非常重要),對於平面圖像觀察所產生的變形.

鏡頭能追求的,只能盡量修正光學變形.而平面攝影(一般平面相片)的鏡頭,光學變形追求的極致,就是無桶狀及枕狀變形,直線無彎曲.

平面透視的變形,就是觀察者偏離原視點而產生的,這不是靠鏡頭的光學能修正的,而是靠觀察者盡量回歸原視點而修正.所謂的原視點,可以約略簡化成相機拍攝的位置(嚴格來說應該是鏡頭焦點的位置).超廣角鏡拍攝的相片,因為相片縮的太小,觀察者很容易就偏離原視點太遠,所以會感受很強烈的透視變形.不信的話,把超廣角透視變形嚴重的照片放到60吋以上的平面電視上放大看,然後以看電腦螢幕般的近距離眼睛擺在螢幕的正中心看(接近相機拍照取景的位置),相信對所謂的透視變形會有另一番感受!

超廣角鏡拍攝建築東倒西歪,其實不過是鏡頭仰角產生的透視消點,要消除不是靠鏡頭修正(移軸鏡用Tilt是可以修正一部分仰角透視,但不是正辦,移軸鏡拍建築最好是擺水平,靠Shift來取景),只要鏡頭擺水平(讓垂直地面線與相機成像面呈平行),自然就可以修正消點.離開原視點,不能夠接受透視變形產生的延伸,其實只有一條路:避免使用超廣角.

---------------------------------------------------------------------------------

再提出一個從相片中找出"消除透視變形的最佳觀看距離"的簡略算法,其實就是找出相片中相機擺放的相對應位置:

拍攝鏡頭焦距視角(對角): A (16mm約108度,12mm約122度,...)

觀看相片之對角尺寸: B (須為未經過裁切的尺寸.如果是在螢幕上看,拿個捲呎量一量相片對角,螢幕比例常和相片不同)

相機擺放相對應距離: C 則 C=(B/2)/tan(A/2)

舉個例,如果用16mm鏡頭拍的相片,拿到電視螢幕上放大到對角線長達100cm時,則相機相對應位置約在螢幕正中心退後36cm的位置,從這個位置觀看,所有的透視變形都會打回原形,讓人有重回現場的感受.如果在電腦螢幕上看,假設相片未裁切對角尺寸是50cm,那拍攝相機位置只剩18cm,我們很難貼螢幕18cm的位置觀看,所以只會看到透視變形.越廣角,越難回到那個原始視點,而偏離視點的結果,就是越廣角越難忍受的透視變形.

依據透視圖法,平面透視的延伸變形會隨視角作等比級數的增加,當視角來到180度的時候,邊角的延伸就會變成無限遠.這就是平面透視的必然現象,能接受多少延伸變形就選擇多大的視角.

這個觀念也可以反過來推算,如果我們電腦螢幕顯示的相片對角線長50cm,觀看距離約60至70cm(我有老花),則選擇鏡頭視角約45至40度最佳,換算焦距約50mm至60mm之間的鏡頭,最符合透視的視角,看起來最真實接近肉眼所見.這結果大致上也符合所謂標準鏡頭的焦段.

---------------------------------------------------------------------------------