由於身邊的人一直買新的筆電,我弟買了ASUS的K42jy (香港買的), 我的主管買的ASUS的U36JC,我女友的筆電壞了被害我被凹了一台A53SV…

所以自己一直再找輕薄的筆電,TOSHIBA的R830本來超吸引我的,無意中發現jeffreychang0830大大,也感謝 jeffreychang0830 大大的大力支持, 讓我得到那麼好的一台機器R835-P56X。

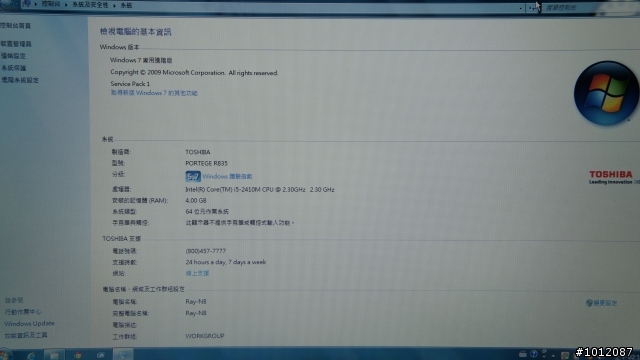

規格如下 (跟台板R830-014002 比較)

◎ 處理器: Intel Core i5-2410M 2.3/2.6 GHz

◎ 顯示裝置: 13.3" 鏡面 1366 x 768 (台板R830為霧面)

◎ 儲存裝置: DVD SuperMulti(+/-R DL), 8x

◎ 記憶體: 4G DDR3 1333MHz/Max 8GB, 2 slots (台板R830為2G)

◎ 硬碟: 640 GB SATA hard drive 5400 RPM (台板R830為500GB, 5400RPM)

◎ 系統: Windows 7 Home Premium 64-bit (台板R830為 Windows 7 Professional 64-bit)

◎ 電池: 6Cells, 連續待機約8小時,一般環境使用約2-4小時

◎ 顯示晶片:Intel HD 3000

◎ WIDI功能: Intel Wireless Display capabilitie (台板R830要cpu i7以上的規格才有)

◎ 其他: HDMI,USB3.0, eSATA, SD讀卡槽, 3D sensor 硬碟防震

◎ 尺寸(長x寬x高)mm:316x227x16.8-25.6mm

◎ 重量: 1.4kg 極輕13型全功能內建光碟機

◎ 保固: 1年國際保固 (台板R830為三年國際有限保固)

◎ 藍芽: 無 (台板R830 為 藍芽V3.0)

既然買到那麼好的機器一定要開箱一下的囉! 不多說先看圖吧…

1. 外箱加額外送的原廠皮套

2. 箱子的側麥,PORTEGE R835-P56X

3. 打開箱子拿出來的配件,沒有滑鼠沒有電腦包,還好有送皮套。

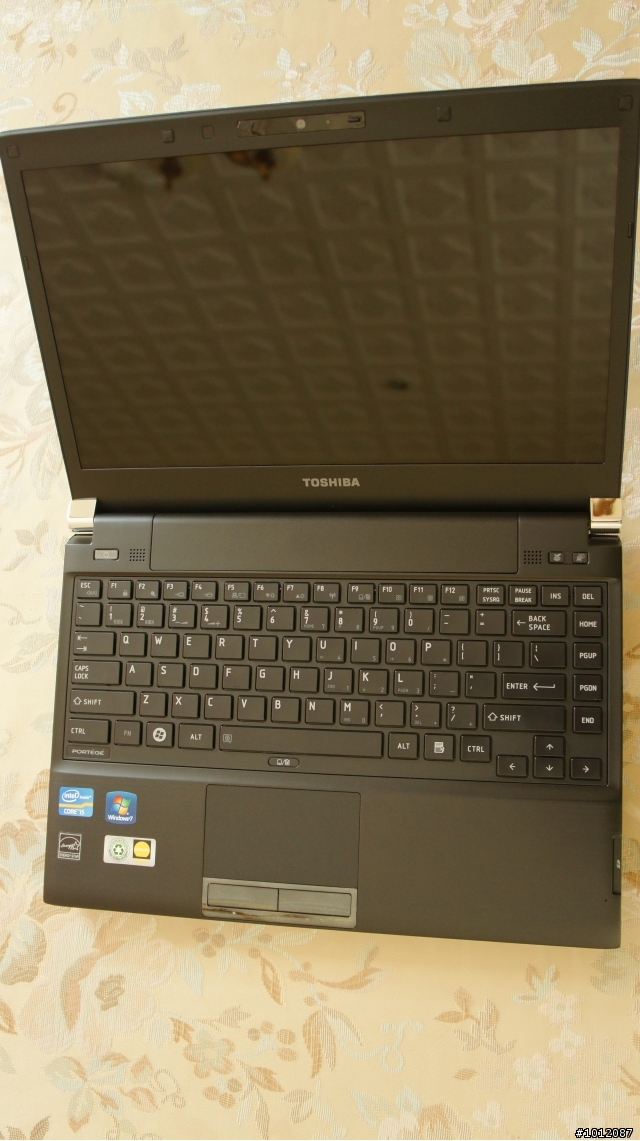

4. 主機

5. 把透明貼撕下來,姜姜姜姜,深藍色的髮絲紋路,不易沾指紋。

6. 主機打開的最大角度。

7.美板的R835是鏡面,而台版的R830是霧面。

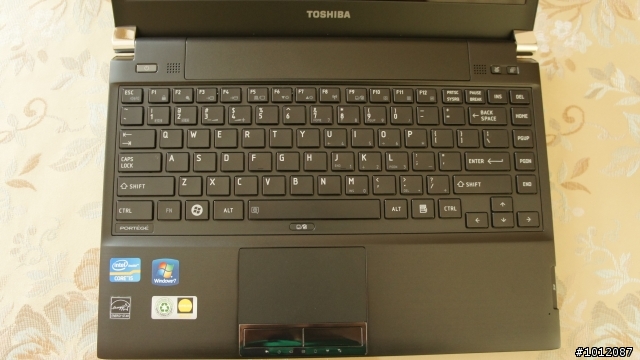

8. 離島鍵盤是一定要的。因為是美板的所以沒有注音。

9. 鍵盤手靠的地方是黑色的髮絲紋。還有SD插槽。(鍵盤模跟R830是一樣的)

10. 機體的左側,散熱口、VGA output、e-SATA(也可插USB)、USB、HDMI。

11. 機體的右側,光碟機、耳機、麥克風、USB3.0、網路線插槽。

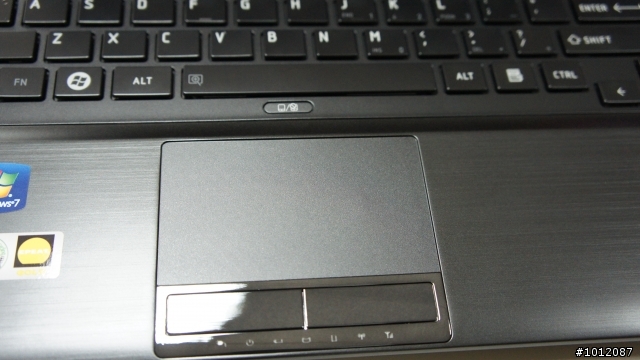

12. 手觸盤有單獨按鍵可以鎖起來以免誤觸.

13. 轉軸、筆電鎖、耳機、麥克風、USB3.0、網路線插槽。

14. 省電按鍵.

15. 電池

16. 整機+電池的重量

17. 整機 (拔掉電池的重量)

18. 變壓器及電源線的重量 (插頭只有雙PIN 沒有接地的)

19. 電池的重量

20. 主機的背面

-----------------------------------------------------------------

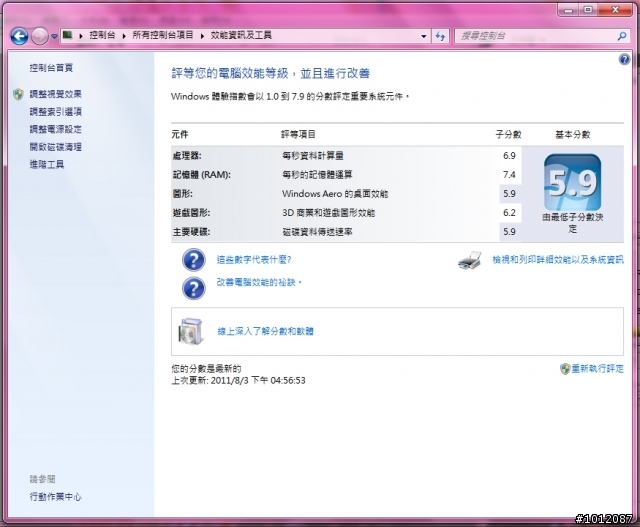

把Windows 7 Home Premium 64-bit 英文板的, 轉改中文板了!

Win7轉中文的方式可以參考一下以下文章連結:

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=243&t=2267549&p=1#29493286

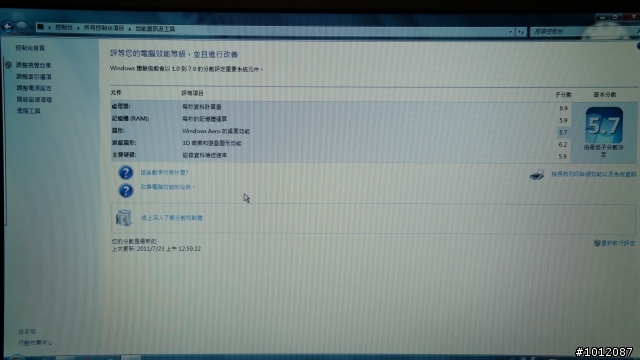

以上分數可以參考一下

---------------------------------------------------------------------

這台機有一兩個缺點還是要提一下

1. 請參考上圖第11項, 他的USB3.0 是做在右手邊, 而且右手邊只有一個USB插槽,

如果右邊那個插了滑鼠, 那USB3.0的行動硬碟就沒地方插,

如果usb3.0要插行動硬碟, 那滑鼠就要插到左邊的USB2.0插槽, 又有些綁手的感覺...

2. 溫度好像就會一直維持在 CPU 40-50度左右, 只開著上網45度算是正常溫度.

有時後資源吃大一點的時後衝到CPU會達到70度左右.

注: 但在跟一般桌電比起來又差不多, 因為CPU一般50-60度也真的算正常

其熱的部份大都集中在底部的左上方.

所以, 鍵盤手靠, 右方光碟機及使用滑鼠的地方 倒是都感覺不到溫度.

3. 此機沒有內建藍牙, 所以如果要用藍芽滑鼠就要額外再多插一個藍牙USB.

--------------------------------------------------------------------------------

把電腦改成8G的記憶體後的Win7分數.