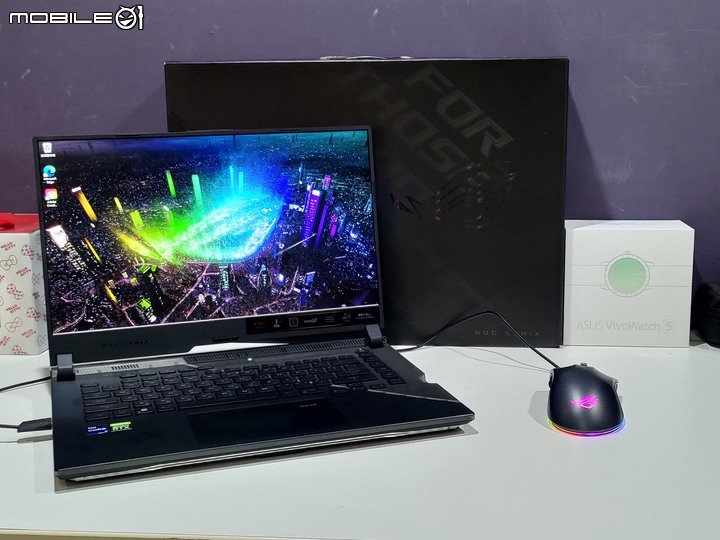

他拿到筆電之後,就拿來給我幫他轉移資料,順便安裝所需的應用軟體,而我也藉這個機會把玩了一下這台 G533ZW。其實我也有點疑惑,為什麼不選擇比較輕便的 Vivobook Pro,而要買比較重的 Strix Scar。他的原因主要是以下幾點:

- 比較強大的運算效能:這台 G533ZW 採用的是 Intel 第 12 代 i9-12900H,同時使用 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,不管是剪接影片或是打電動來說,都可以提供足夠的效能,效率十足。

- 足夠的周邊連接埠:他在工作時常需要連接多顆行動硬碟,如果連接埠不夠多,還需要額外買 USB Hub 才行,萬一一個疏忽沒帶就很麻煩,所以乾脆選擇內建所有必要連接埠的機種。

- 顏色準確及高更新率的螢幕:不管是剪接或是調色,顏色準確大家都相當重要,加上防炫光的螢幕,不管他在哪都可以快速開始工作。至於高更新率,就是因為他愛打 FPS 遊戲,更新率不夠就會卡頓,感覺就不優了。

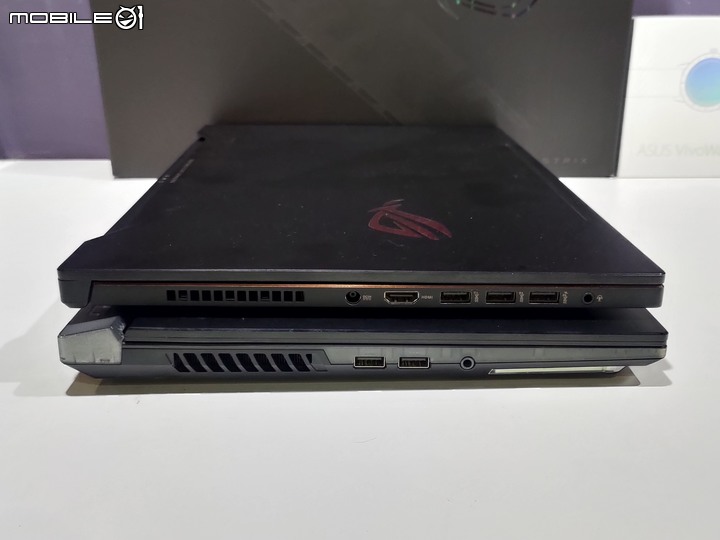

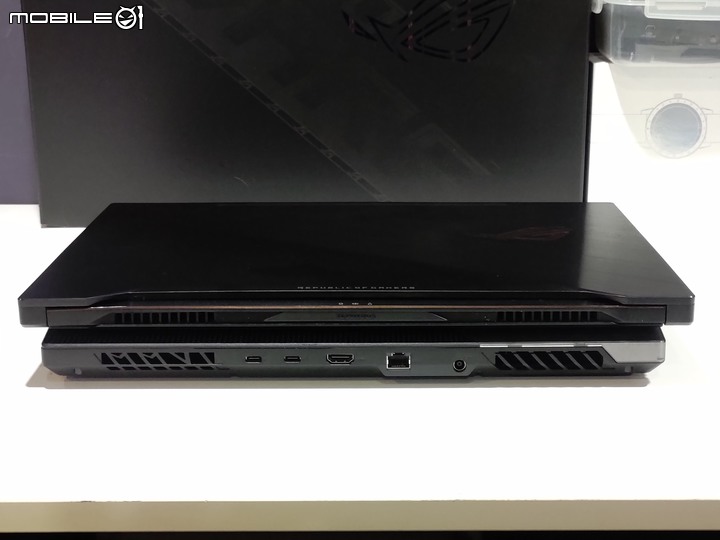

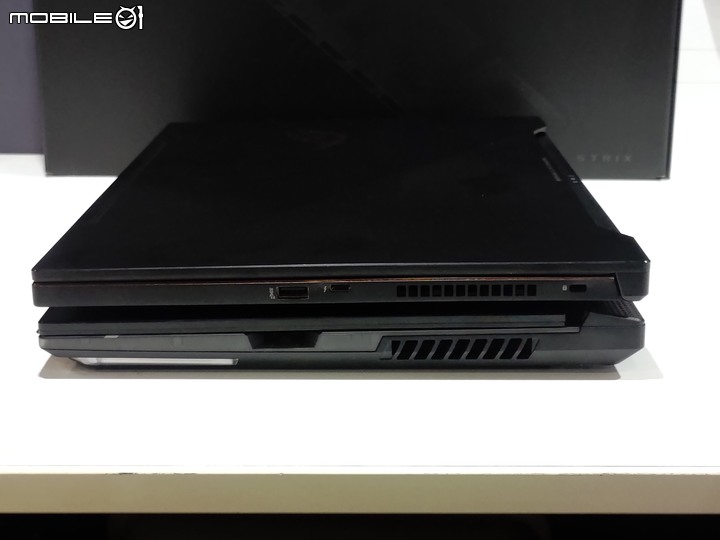

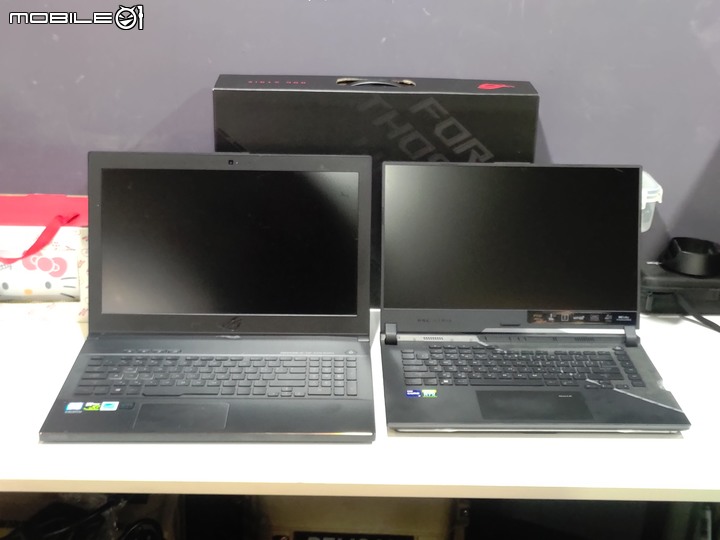

先來比較一下西風之神跟 G533ZW 的厚度跟大小。長度差不多,但西風之神較寬一些,厚度上明顯 G533ZW 就厚了一些,重量也比較重。

打開來看,也可以看到螢幕邊框跟鍵盤的差異,西風之神的螢幕邊框較寬,同時鍵盤也是具有獨立數字鍵區,G533ZW 則是採用窄邊框,鍵盤鍵位設計也有所不同。

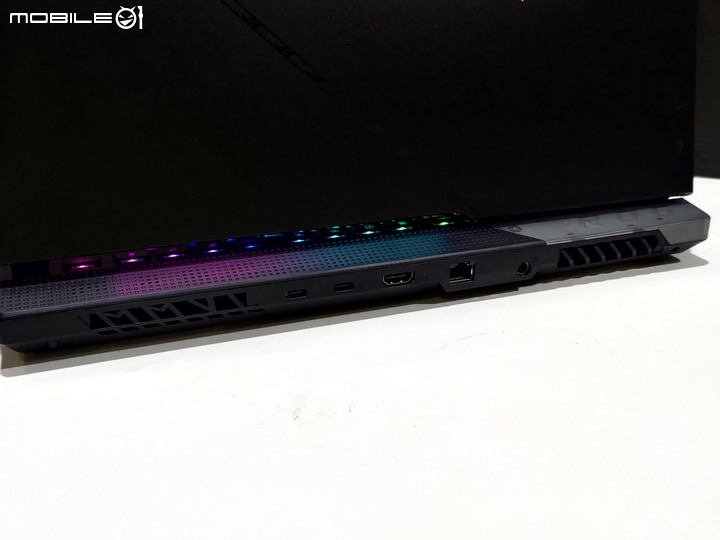

其實光是連接滑鼠就讓我體會到 G533ZW 的設計有別,因為在筆電右側完全沒有連接埠,所有連接埠都設計在後方與左側,這樣的好處是右手使用滑鼠的人可以在同樣的區域中獲得比較大的操作空間,不會被接頭或線影響操作,畢竟使用右手操作滑鼠的人還是佔了大多數。

左側則有兩個 Type-A 連接埠,這樣如果需要連接滑鼠或鍵盤時,就有專屬的區塊,要理線的時候也比較方便。同樣也可以看到 3.5mm 接孔,需要接耳機的時候也很簡單,整個左側都可以連接常用的人機介面。

其他像是 HDMI、網路線、電源或是 Type-C 都在後方,這樣連接網路、外接螢幕或是行動硬碟時,就不會影響滑鼠或是打字,連接後也可以看到 G533ZW 兩側相當空曠,實際使用時相當順手。這邊也要特別提一點,由於後方多了連接埠,因此螢幕部分並不像其他窄邊框螢幕是滿版的設計,而是會多了一截,但是因為整體重量以及轉軸設計的關係,一根手指頭就可以輕鬆掀開螢幕,而且機身不會被推動,穩定性相當好。

另外後方銀色的銘版也是可以更換的,可以根據自己的需求利用 3D 列印印出屬於自己的銘版,搞不好我導演會列印一塊印有自己名字的銘版呢。

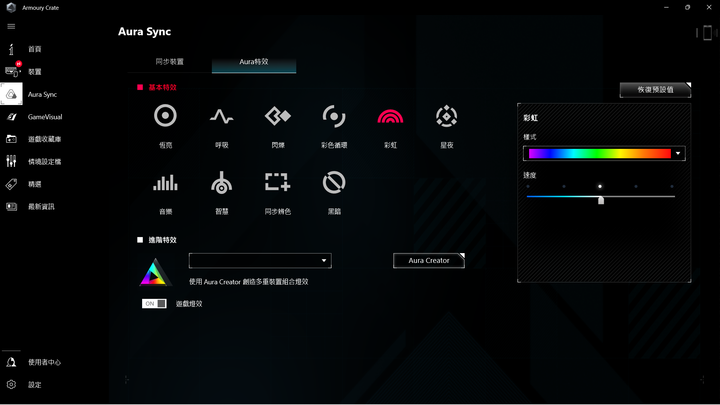

另外 A 件的敗家之眼在開機之後也會有燈效,這邊也可以透過 Aura Sync 變更。

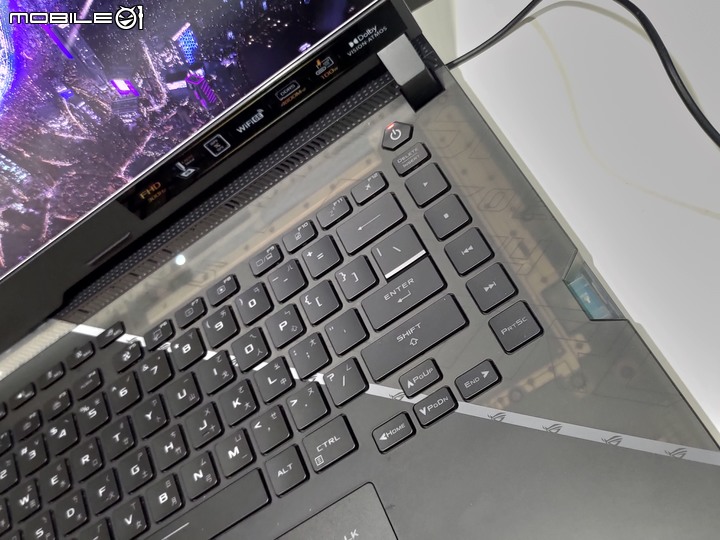

仔細看看 C 件,可以看到一道斜切呈現不同的樣貌。右側部分是透明的,可以隱約看到底下的零組件,但是又不會干擾日常使用,是很有特色的設計。

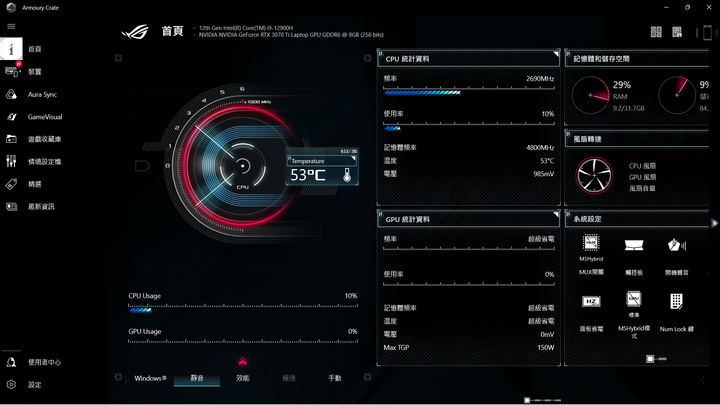

另外值得一提的就是 Armouy Crate 這套整合系統控制軟體。新版本的介面充滿科技感,在儀表板的部分一眼就可以看到目前的硬體狀態,資訊相當詳盡。

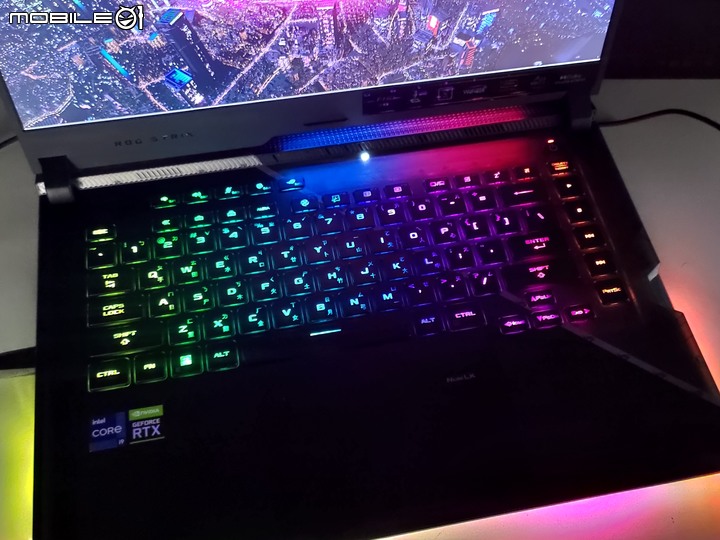

不管是鍵盤、滑鼠或是筆電底部的燈效,都可以在 Aura Sync 項目裡設計自己喜歡的燈光效果。這些燈效在關燈的時候真的是效果十足。

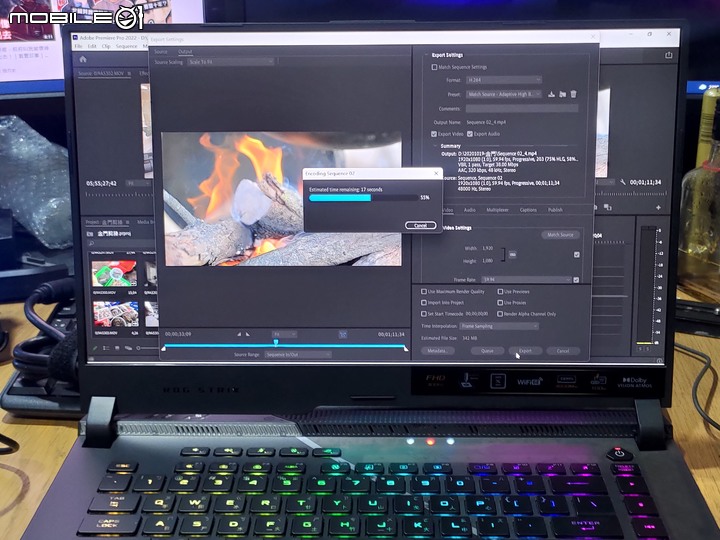

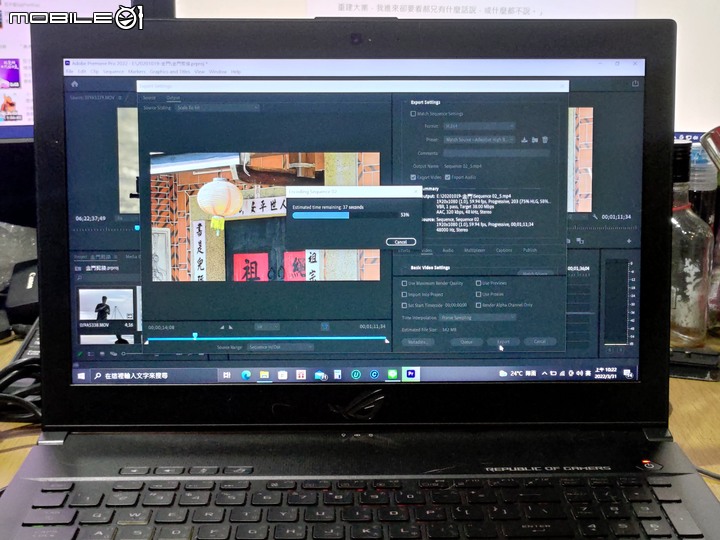

當然最後還是要來測試一下影片剪接跟轉檔的效果。我拿之前去金門拍攝的片段,製作了一段約 1 分鐘的短片,其中部分片段加入加速或穩定的效果。由於在 Premiere 中可以選擇使用 GPU 加速或是單純利用 CPU 運算,因此我兩種都跑了三遍,藉此來看看 G533ZW 的效能。

說真的,Intel 第 12 代 i9 處理器的效能的確令我驚訝。我們單純使用 CPU 運算的轉檔速度最快為 32 秒,如果採用 CUDA 加速的話則是 28 秒,很明顯在簡單剪接的狀況下,純 CPU 運算的效能也相當快速。

同樣的檔案換到原本的西風之神上,純 CPU 運算的速度則需要 1:43,利用 CUDA 加速則需要 46 秒,可見 G533ZW 的硬體規格真的是優異。

不過畢竟是人家的機器,也只能這樣簡單的測試了,希望下次還有機會再拿到這台筆電,好好玩他一番。

,ROG的燈效一項都不錯,加上還有12代CPU加持太猛啦

,ROG的燈效一項都不錯,加上還有12代CPU加持太猛啦