非專業用戶,一切都是以個人使用心得為觀點。

對於桌電或是筆電的選擇上,一直以來都是偏好筆電。第一台電腦為桌上型電腦,求學時使用上沒有太大問題都是定點放置不會有移動的需求。2010年畢業出社會不太需要使用個人電腦,那台桌電被放在房間閒置了好一段時間,僅偶爾開來玩玩小遊戲或是看影片。某個夏日心血來潮開來用用時,頓時覺得電源風扇噴出的熱風讓整個房間溫度又再往上提升好幾度,想試著清主機殼內部及風扇灰塵看能不能有些改善,打開的瞬間看著整叢的灰塵不知道如何下手的我,稍微清理過後就把它收到儲藏室裡退休。占空間的機體、錯綜複雜的線、主機退休後尷尬的螢幕,讓我決定之後若還有使用電腦的需求一定不做其他選擇直接選筆電。

距離上次自己買個人使用的筆電,已經是2014年的事情。當初購買的型號為ACER E5-571G,對於一個筆電小白來說那時候看到1TB的硬碟,搭配一個不太清楚效能的獨顯,價格卻能在18xxx實在覺得太划算而購入。當然事後的體驗不盡理想,整體操作感受上遠比預期來得低。

2019年時因為一些原因接手了一台2017的上蓋為綠色的GIGABYTE AERO,仍為筆電小白的我第一眼的印象就是這有點太潮了吧!這就是電競規格的筆電嗎?網上爬文時常看到SSD跟HDD的差別,在前後兩台筆電使用上非常有感,當然在規格上這兩台也是不可相提並論。整體而言使用的感覺還OK,中間把RAM升級至32G奇怪的也是升級後卻感覺不太出有甚麼不同。螢幕顯色很不錯看了覺得蠻舒服的,1060的顯卡對於我這個Fallout 4一路從2015玩到2023的無腦粉來說綽綽有餘,

缺點呢:

1. 重 - 也許相比其他類似的筆電還好但我單手拿時只覺得沉。

2. 有時開一些資料夾的時候會LAG一下,如果是開甚麼大作的時候可以理解,有時只是開個資料夾或是照片,卡一下卡一下的感覺不禁會有點納悶,破壞了些使用體驗。

畢竟接手時也是發表兩年後,到了後期即便是想試試些吃效能的大作心裡也是有底這台筆電的極限就在那無法表現太好而作罷,直至某次用著公司筆電(LENOVO X390)邊用AERO摸魚時,老感覺從開機開始這台AERO在些基本影音娛樂操作上不比旁邊這台強多少,這時候心裡開始肖想著是時候來買台符合自己需求的電腦。對於規格或表現沿襲著一路以來小白路線,再加上非重度或專業使用戶,只要規格在使用時能夠對得上自己的預期就好,使用體感更為重要。

在網上爬了爬文,看了越多產品開箱或是對比越能摸出自己想要的筆電條件。

1. 重量 - 經歷了上一台的重量,原本是對於1kg左右的筆電流口水,特別是拿過老婆的DELL文書筆電以後,對於那無負擔的重量非常難忘。

2. 顯卡 - 對於偶爾會手癢想試試看大作的我,需要一個比較符合新遊戲硬體要求的顯卡。

3. 外觀不要很無聊 - 個人喜好,中年屁孩的堅持,看看被我加工的AERO外觀。

4. 螢幕高更新率

5. 支援Type C充電 - AERO的變壓器讓我印象深刻

前面兩項爬文後知道為相違背,一度糾結是不是該買台文書機殺殺時間又輕便,或是偶爾想玩遊戲時能止渴的電競筆電。拉扯過後後者勝出,條件是不可以超過兩公斤,越輕越好。

找來找去加上排除某些品牌,配備40系列顯卡的筆電大多15、17吋重量破2公斤甚至3公斤,一度想著要不乾脆買ASUS的S13 OLED算了,輕薄配上好螢幕,只是看看手邊的iPad回神過來我如果只是要追劇的話我用筆電幹嘛

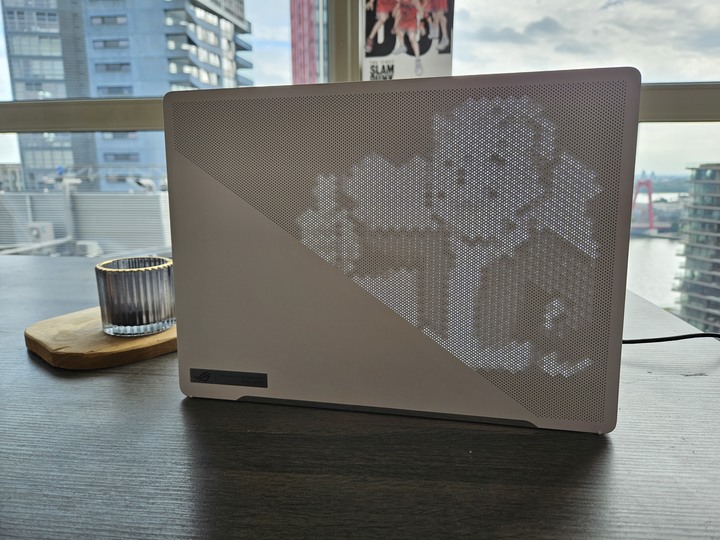

直至今年五月回台時逛三創ASUS門市逛到了2022 G14 Alan Walker特別版,內心突然一股悸動,這...這筆電...也太...太屁了吧

門市人員解說2023的外觀跟2022版本是一樣的,先前爬文時曾爬到G14 2023版,只是當時才發表沒有甚麼評測或是開箱文,現場看到實品更確定這筆電符合我每項需求(當然不是AW版,AW突破了我對第三項的要求),另外白色機型比起黑色的又不那麼無聊。

門市人員解說2023的外觀跟2022版本是一樣的,先前爬文時曾爬到G14 2023版,只是當時才發表沒有甚麼評測或是開箱文,現場看到實品更確定這筆電符合我每項需求(當然不是AW版,AW突破了我對第三項的要求),另外白色機型比起黑色的又不那麼無聊。時間快轉到七月老婆來歐洲慰勞在外打拼的我時,抵達後偷偷從行李中拿出ROG G14 2023給了我一個大驚喜

大概說一下感想,優點為

1. 硬體大升級!以前不敢嘗試的遊戲現在無腦買來玩就是了。

2. 可自己設計LED外螢幕,如YT介紹真只有裝B的功能但還是非常有趣。

3. 165hz的螢幕,絲滑的感受

4. 鍵盤敲擊感比起上一台舒適,回彈比較Q。

5. 對比同規格的筆電,重量「相對」輕。

要說缺點呢大概有幾個比較意料外的

1. 電池續航比想像中短。

2. 性能模式下鍵盤蠻燙手。

3. 鍵盤背光無法獨立顯色(2017的AERO都可做到了...)

4. 充電變壓器是更大顆的磚,但支援Type C充電除了真的要玩比較久的遊戲不然很少搬出那顆磚。

整體而言G14非常符合我的預期,14吋的螢幕對於已經無法一坐遊戲就是玩4、5個小時的我不是太大的問題。期待這台筆電能夠扛住九月即將推出的遊戲「星空」,B社腦粉的我非常期待。大家在尋求最超值的產品時別忘了評估自己的實際需求,祝大家都能找到最理想的筆電,還有再次感謝我的愛妻

(題外話不是沒想過拿私房錢偷偷買,但這裡一樣規格的賣價是2249歐元...)