最後變成疑問大於心得...

加上好少寫科技文,排版很亂,我會先說結論再講細節,請多見諒。

我買這台,簡單來說因為2020年底急需,我看3.5~4.5萬之間的15吋工作筆電,有研究過各種性能,很多商用筆電跟這台價格實在差不多,但有個關鍵的地方是顯示卡從MX350變成3070,對我來說,先無論3070這顆80w GPU是否被浪費,反正就是秒掉MX350,就算是1660Ti或2060也不如乾脆來個3070,所以錢就上了。

這陣子終於慢慢空閒下來,我看網路上寫說他CPU很爛,會影響GPU玩遊戲,到底有多爛? 我心裡也想知道,這種3.9~4.1萬價位的電腦又要輕薄,我原本覺得是不可能性能多好,不過當我跑完一個測試在我準備收工時,意外發現INTEL自己預設的功能似乎有些不完善,埋沒他的性能,關掉就變快不少。

實際用過後

優點:

- 電力續行表現非常好:76WHrs原本是應付RTX3070為目的,但若在ASUS介面徹底開啟iGPU並關閉RTX3070,那電力真的變態,尤其切到省電模式的情況下,一整天工作是沒問題,最省電的模式也沒有延遲感。

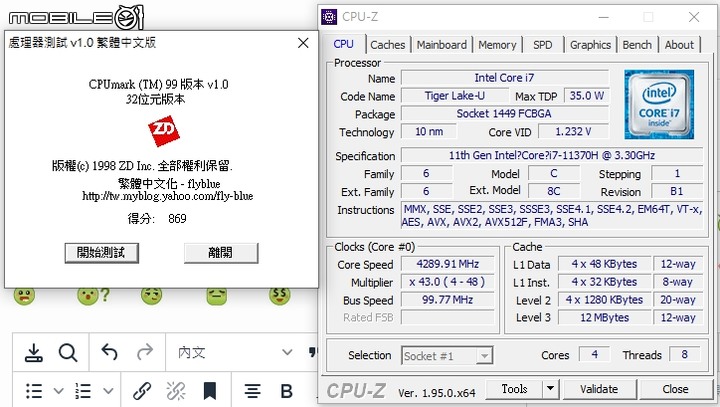

- 工作時非常低溫:這台CPU大多數認定他是I7 1185G7或者I7 1165G7小改後變成H系列,低電壓用H系列散熱模組會發生什麼事情呢?就是CPU上網或多書工作都是風扇停轉,而且現在南部溫度約26~28度的狀況下,他還是能持續以40~50度之間運作,下圖就是我讓他用到4.1Ghz,繼續0 RPM。

- 重量算輕薄,且可100W type c充電:以工作筆電而言,通常15吋就是1.8kg以上,以電競角度看,15吋2kg以下,只有ASUS少數款跟一台MSI GF65 10UE是1.86kg,不過微星這台缺點很明確,就是電池太小,而且這顆十代CPU並不省電,也無法關掉GPU,電池頂多只能當UPS使用,但TUF F15顯然載重量與電力抓到平衡,而且帶著很小顆的type c的充電器就能充電,若是追求拔電或外出工作,沒有不選他的理由。

- 超便宜的3070:30000~40000之間15吋筆電,商用筆電顯示晶片都用MX350,而電競大多數也只用RTX3060以下,尤其我當時2020年尋找時,幾乎全面3~4萬的15吋筆電都還停留在RTX1660跟RTX2060,所以確實很便宜,如果你是需要大量GPU運算的人,這主機算是一種選擇。

- 玩遊戲建議BIOS切為dGPU,性能提升非常多:我不確定這是不是INTEL BUG,因為我發現太多測試都是iGPU模式下去測,讓RTX3070驟然損失8~16%甚至更高的性能。iGPU指整合式GPU,就是內顯,dGPU則是獨立顯示輸出,十一代的顯示同樣預設是iGPU,過去我買過的筆電,也都是設定iGPU或者整合式的GPU選項,沒有人會設定純dGPU,正常BIOS切換dGPU並不會有性能落差,只會有明顯電力落差,然而這代我後面FFXIV、3DMARK與PASSMARK等等實測,我發現進BIOS把HDMI在Xe模式下iGPU換回傳統dGPU輸出,顯示卡性能至少提升8~16%,換句話說Xe的iGPU可能會是嚴重的拖油瓶,因此如果你是一般遊戲玩家建議用dGPU模式。PS:dGPU模式電力落差極大,建議依需求調整。

- 4C8T:其實我實測完之後,是對於這顆I7 11370H很有信心,並沒有什麼玩遊戲不夠用的問題,但我到現在還是覺得,INTEL是不是打算別做CPU了? APPLE M1第一代就直接8C,INTEL的I7第十一代了還在4C8T,開玩笑,若技術不足無法做到8C16T,模仿R7 4700U全核8C也行,4C8T雖然單核很猛,也能在遊戲中偽裝成8核心,就算各種測試他算等於R7 4700U,但是我想大多數的人還是希望多核性能平均一點,而且HT技術的在多工工作上終究還是沒有實體好。

- 觸控板:設計適合玩家不適合工作,工作者很需要獨立按鍵

- 性能足夠多數遊戲使用,除非你有大量渲染需求:後面我做實測,全開2077、forza horizon 4跟7,UE4製作都沒問題,性能並不差,遊戲上沒想到能有桌上型RTX3060以上的表現,如果以Passmark的統計來看,算超越多數RTX3070 Laptop 的表現,不過你工作如果是渲染這類大型多核運算,那這個CPU就不適合你,因為我的R7 3700X真的無疑在渲染上快上一倍。

- 螢幕水平其實是中間值:我購買前有製表確認,螢幕Adobe RGB 47%的水準,其實在2020~2021所有筆電一起看並不算差,不過,作為電競筆電,在2021也確實並不好,在前年倒是很不錯,這會讓有些人想買又卡在某些心理不平衡的點。不過如果真的在意,何不買個大螢幕玩遊戲。

他也能被當作 "商用筆電大改" 來看待,

而非只是電競筆電,

同樣續航、價格跟重量加一兩千就多個3070,以商用角度也是完全輾壓各方,

確實是很香。

==============================================================

以下較多細節

我原本用Thinkpad,但我的大客戶在2020年12月底時,突然說要合作就不能用某些品牌電腦跟設備,即便做了最大拖延,我還是換得很倉促,要不然原本是想等2021年五六月再找電腦換。

我的使用需求就是一般.net工程師,會使用VM跟visual studio,

偶而會處理PHP、Java跟Javascript等等,也有開發遊戲,使用UE4或Unity,

RAM我認為16GB是最基本的,

雙硬碟是必備的,

此外公司開發程式沒有絕對位置,可以抱著電腦到其他你喜歡的地方寫程式或討論,也需要出差,所以電池電力很重要,觸控板也希望好一點,重量也是越輕越好,原本期待1.5KG以下,不過15吋多半還是超過1.8kg。

至於CPU至少6~8核心,符合工作為主,

會動到一些硬體功能做測試,例如thunderbolt、wifi 6,這點就讓我很糾結,因為AMD要有thunderbolt很難,他必須有INTEL的轉換晶片。

不會做排滿美編,色彩如何不重要,灰階都沒差,

GPU算是獨立需求,但並沒有要求極致表現。

即便知道AMD筆電要thunderbolt有麻煩...

CPU原本還是優先選定AMD,除了整體性能比起intel強太多,主要是核心數可以安排給VMware使用,

目標主要是輕薄本,待機長好,AMD在一開始真的很難買,而且台灣這邊規格保守且很貴,

到去年底才慢慢有貨,不過後來還是沒買主要是因為AMD目前還不太合適我的工作生態,應該再過幾代就會完全超越INTEL,但至少目前表現並不好。

一開始我看別人寫AMD,還在想怎麼可能,後來看同事買AMD,聽了對AMD評價,

最後我自己先後也組3700X跟5600X來嘗試,

我發現問題是軟體廠商的問題,

舉例來說,AMD跑VMware是肯定沒問題,但是實際上,VMware在模擬上面都是以INTEL為基礎開發,這導致AMD跑起來很費工,一些特殊需求的反應也就沒有很流暢,還要考慮其他相容問題,用AMD算是自找麻煩,當時R7 4800H其實大多數人應該都知道等於R7 3700X稍微降速版本,所以我最終去年沒買R7 4800H就是做過了R7 3700X的各種測試。

總之我最後家中目前電腦狀況是全換AMD,但工作用的唯二還是INTEL。

至於我為什麼說他也能是 "商用筆電大改"

其時我當時(記憶中2020年12月~2021年1月)就是在找雙硬碟、電池希望70Whr以上,且重量別超過2KG,螢幕不介意但至少15.6吋以上、至少有個獨立GPU可利用

這是我當時買電腦時整理的,貼上來之前我還有再整理一下,我型號上都有附上Review相關文章的連結。

| 型號 | 價格(萬) | CPU/GPU/RAM | 硬碟 | 電池 Wh |

公斤 | 螢幕 AdobeRGB |

其他 |

| Apple Macbook Pro 16(2019 INTEL) | 7.1 | I7-9750H/ AMD 5300M/ 16GB焊死 |

512GB焊死 | 100 | 2.0 | 100% | 可以寫IOS程式 |

| ASUS TUF F15(fx516pr) | 3.9-4.1 | i7-11370H (=i7 1158G7 OC)/ RTX3070/ 8G+ max 32GB且能雙通道 |

雙M.2,占一512G | 76 | 2.0 | 台版144Hz 47.34% 外國版本是 61% 在意買國外 |

|

| ASUS TUF A15 (2020) | 2.9-3.1 | R7 4800H/ 1650Ti/ 16GB雙槽可換 |

M.2 512GB +SATA 2.5 |

48 | 2.3 | 37% | 電感沒做散熱 |

| ASUS TUF A15 (2021) | 3.8-4.1 | R7 5800H/ RTX3060/ 16GB雙槽可換 |

M.2 512GB +SATA 2.5 |

90 | 2.2 | FULLHD 144 Hz版本 43.2% |

螢幕要注意 |

| Asus ROG Strix G15 | 3.9-4.0 | i7-10870H/ RTX2060/ 16GB雙槽可換 |

三M.2擴充,占一512G | 48 | 2.3 | 63% |

|

| Asus ROG G15 GA502 | 3.8-4.0 | R9 4900HS/ RTX 2060/ 8G+ max 32GB且能雙通道 |

雙M.2,占一512G | 76 | 2.0 | 70% | |

| ROG Zephyrus G15 GA503 | 5.5-6.0 | R9 5900HS/ RTX 3070/ 8G+ max 32GB且能雙通道 |

雙M.2,占一512G | 90 | 1.9 | 86.7% | |

| ASUS VivoBookS15 S513EQ | 3.4-3.8 | i7-1165G7/ MX350/ 8G焊死 |

單M.2 512G | 50 | 1.8 | 37% | |

| Acer TravelMate TMP215 |

2.7-3.1 | I5-10210U/ MX230/ 8G焊死 |

M.2 256GB +SATA 2.5 |

48 | 1.8 | 38% | |

| AcerA515-56G | 2.3-2.7 | i5-1135G7/ MX350/ 8G焊死 |

單M.2 512G | 48 | 1.6 | 36% | |

| ACER Nitro5 AN515 |

3.5-4.0 | i7-10750H/ RTX2060/ 16GB雙槽可換 |

M.2 512GB +SATA 2.5 |

58 | 2.2 | 64.3% | 只有兩條導管 |

| ACER Predator PH315 | 3.9-4.0 | i7-10750H/ RTX2060/ 16GB雙槽可換 |

雙M.2,佔一 512GB +SATA 2.5 |

70 | 2.5 | 60% | |

| DELL XPS 15 | 7.6-8.1 | I7 10875H/ RTX2060/ |

雙M.2,占一512GB | 86 | 1.9 | 89% | |

| DELL XPS 17 | 10-12 | I7 10875H/ RTX2060/ 16GB雙槽可換 |

雙M.2,占一1TB | 97 | 2.4 | 90% | |

| HP envy laptop 15 | 7.3-7.4 | i7-10750H/ RTX2060/ 32GB雙槽可換 |

M.2 512GB +SATA 2.5 |

? | 2.1 | 100% | Review資料很少 |

| HP Pavilion Gaming 15 | 3.4-3.6 | i7-10870H/ GTX1650Ti/ 16GB雙槽可換 |

M.2 512GB +SATA 2.5 |

52 | 2.0 | 39% | |

| HP Pavilion 15 | 3.9-4.1 | i7-1165 G7/ MX450/ 16GB雙槽可換 |

M.2 512GB +SATA 2.5 |

68 | 1.8 | 不明 但應有 60% |

|

| HP Elitebook 855 G7 | 4.0-4.5 | R7 4750U/ 無/ 16GB雙槽可換 |

M.2 512GB | 56 | 1.7 | 40% | |

| HP ProBook 455 G7 | 2.6-3.0 | R7 4700U/ 無/ 16GB雙槽可換 |

M.2 512GB |

45 | 1.8 | 36% | 想買但電池太小 |

| Razer BLADE 15 | 6.1-6.9 | I7-10750H/ RTX2070 16GB雙槽可換 |

雙M.2,占一1TB | ? | 2.0 | 86.6% | OLED螢幕 |

電池部分,>70Wh的電池在我經過資料整理後,我覺得還真是稀有,一路下來,應該不難發現,TUF F15,如果以商用筆電來說,真的很讚,但如果以遊戲筆電而論,只剩GPU、重量跟電力優勢可說,但想必大多人對他CPU都沒信心,其實當初剛出來時候,我還真不想買他,不過經過一番比較,F15對我實際需求反而是可選之一,最終是玩玩看INTEL 11代的想法去買的,畢竟我從五代之後就沒用INTEL,再者成本不算在我頭上,就算買錯了,再另外申請買ASUS 西風之神G15下一代就行了,不過看起來暫時不必如此。

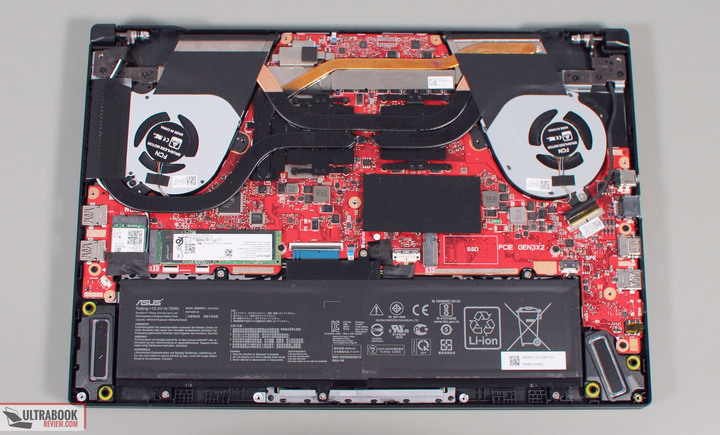

G15曾經是我很想買的一個選項,不過我看拆機,早期G15散熱做得我很猶豫,確實回頭看也沒比F15好,F15不只多一管,其中一管有增加鰭片,還在SSD上多加了散熱片,2020的G14則是比G15散熱模組好,同F15設計,當時ASUS不知道怎麼想的,至少G15之後的F15是有長進的。

後來我覺得A15的5800H也做得非常不錯,電池很大,只是缺點就是重量就重,

不過,當時沒有這台可以選,另外就我認知,AMD這代應該還是沒有完全關掉外顯的設計,所以風扇就不會停轉,也會待機短不少,但看大多測試,還是有不錯表現。

G15 (AMD 2020) by review.com

F15 by notebookcheck

從notebookcheck可以看到,該包覆的散熱導管照樣都有,一個I7 1158G7小改後用這種用料還滿OVER的,而且不會像以前TUF連電感都省管。

雖然用省電CPU用在電競筆電是很常見,例如Razer的13吋就有不少就是省電CPU,但是INTEL特意讓自己越級打怪是不明智的,這好比拳擊體重級別,我明明50公斤偏要報名80公斤,那就很吃虧,I7 1158G7雖然與R7 4700U互有千秋,但是他改取名I7 11370H後,無論當時對比就剩R7 4800H或未來5800H,肯定在多工都只有被輾壓的分,

不過ASUS敢這樣搭配,後來一輪測試下來算懂,因為玩遊戲這顆CPU在筆電領域是足夠而且優秀的,至於沒放在工作領域,因為就是4C8T。

實測分數:

實測試讓我對這台筆電改觀的主因。

有個基礎需要知道的是,NVIDIA RTX3000筆電版本(Laptop)這次推出,還有細分瓦數

每家瓦數不同,例如同為RTX3070就有明顯性能落差,

按照Nvidia與相關論壇的討論,原先預計功耗砍半RTX3070 Laptop 115W是桌上型RTX3070的60~80%性能表現,大約就是桌上型上一代的RTX2070或RTX3060上下。

不過以目前Passmark的測試資料來看

筆記型電腦RTX3070(115w版) = 桌上型RTX2060 = 桌上型 GTX1070

整理一下表格

| RTX 3070 | RTX 3070 Laptop | RTX 3070 Laptop | RTX 3070 Laptop | |

| 預設功耗 | 220W | >125W | 115W | 80W |

| CUDA | 5888 | 5120 | 5120 | 5120 |

| VRAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |

| bit | 256 | 256 | 256 | 256 |

| 理論性能 | 超越桌上型2080Ti | 桌上型2080 | 桌上型3060、2070或2080 Laptop | 桌上型2060、1070或2070 Laptop |

| PASSMARK實際判定結果 | 同上 | 只接近桌上型2060 | ||

| 個人自己測試與查資料 | MSI GP66 Leopard 10UG用>125w能接近桌上型2070s | 多數這裡等同理論值 | 自測F15用80w能接近桌上型3060、2070或2080 Laptop,不是謠言中的2060 |

這部分可以在系統上看到

同樣RTX 3070,A15是95w、G15是110w,

性能理論值如上表。

有次測了一下FFXIV才發現差異關鍵,

一開始原本如預期,就是比正常RTX3070 Laptop弱一些,後來手賤進BIOS把iGPU改dGPU之後,整個表現就衝上去了,甚至比預期高,心想,『不妙、牙敗,這到底什麼問題?』,畢竟以前我其他筆電也都切過dGPU,從來沒有遇過這種狀況。

使用iGPU的表現

(你可以發現測試軟體他抓到的顯卡叫做INTEL Iris Xe)

使用dGPU

(正確抓到RTX3070後,性能大幅提升一大截)

WTF?

這是BIOS問題...

或者這幾年dGPU真的有什麼不同?

還是這個INTEL Xe是不是...有問題?

INTEL的高層,不知道是不是都換成AMD FX時代的人...

總之我就順著原價屋的設定繼續往下測試

Avg 89.87在原價屋就是桌上型2070的性能表現

1080p High (Single GPU) - Superposition 1.x Top 50 Leaderboards | UNIGINE Benchmarks

從unigine的官網查詢,就是等同桌上型2070的表現

BASEMARK 也是照著原價屋跑

以上測試設定都故意照著原價屋設定,方便借用他們數據庫做比對...

原價屋CPU是R9 3950X + RAM 32GB為基礎,

這CPU不會不夠了,而且還是桌上型。

所以ASUS TUF F15大概能讓RTX 3070 Laptop發揮什麼水平?

從資料來看,至少比PASSMARK對RTX 3070 Laptop評價樂觀...

雖然只有85瓦,但有桌上型3060或2070水平。

我前面有提到,很多測試者都沒發現這缺陷

這不是測試者的錯,而是正常人沒有這麼無聊,亂調BIOS之後再測

例如下面是其他人測試

輕薄設計令人耳目一新,ASUS TUF DASH F15 FX516PR 電競筆電開箱測試

平民版西風之神? ASUS TUF Dash F15 FX516PR 簡單開箱

第一篇Time Spy Score 7400分 (GPU:8502 ,CPU:4268)

第二篇Time Spy Score 7448分 (GPU:8441 ,CPU:4469)

但我一樣改用dGPU實測

快了至少8%

而這個測試中也已經說明

實際上這台機器(I7 11370H+RTX3070 Laptop)能跑到8930分,但是大多數人都只能到達7461分,也就是說大多數人電腦還有超過15%可以向上的空間。

3DMARK能另外參考

Asus ROG Zephyrus G15 laptop review: Eye-catcher

如果買R9 5900HS+RTX3080,大概能獲得17%的性能提升,

所以,一分錢一分獲,

不過要多花近兩萬元,我是覺得這錢看需求,

因為我主要還是桌上型電腦玩遊戲,若是我會把兩萬拿來買桌上型顯卡。

就算沒調BIOS,以推出的時間點來算...2020年過後推出這台四萬的主機,是7400分

相對一年多前六萬左右的電腦(ASUS ROG Zephyrus M GU502GV)的Time Spy使用2060 Laptop的6400分,確實是有很大提升,是不錯的。

其他測試...

PASSMARK也有相同的狀況,我同樣用dGPU去跑,GPU也是有不小落差。

F15整體算是超越74%的電腦。

比對Passmark網站,GPU起碼相對多數RTX3070 Laptop增加10%的性能,

並且十分接近桌上型RTX3060或RTX2070的性能,而不是RTX2060的性能。

反正各種測試、FFXIV跟3DMARK測試下來,

再對比PASSMARK...

這顆CPU理論上在遊戲是沒有拖累 RTX3070 Laptop,而且這只是顆80W版本,

能這樣,還比多數的RTX3070 Laptop好,算是不錯了。

所以那個Iris Xe,對於顯示性能真的有很大影響...

不過Iris Xe他也讓我能有整天電力表現,真的矛盾

無聊亂測其他的

PSO2CC

PSO2のベンチマークで性能比較 【桜PC情報】 (sakura-pc.jp)

八年前我很需要I7 3770K + GTX 670

不過過了八年,性能增加快要十倍,而且還是在一台輕薄筆電,真是變化很大,

無論AMD還是INTEL,果真對等競爭對消費者就是有好事。

雖然CPU的部分,單核心無疑是超級猛,一個低電壓I7 1158G7改出來的可以一路殺下來,默頻幾乎是沒第一也有第二三,第一大概還是APPLE M1。

但無論在怎麼猛,實體核心少人兩顆就是落後不少,多核大概只能當作2020年的AMD筆電的R5看待,例如R5 4600H + 2070就很好看,希望未來INTEL最爛也該給個6C12T比較有爽感。

這個鍋我總覺得就INTEL自己問題,別怪別人了,

不過是這麼酸INTEL,他目前分數還是能在筆電這邊屬於中階,甚至我沒想到他能比R5 2600快,變化比起好幾年前真的好多了。

經典CPUMARK99

R7 3700X分數是754分,多115分,單核是真的很強

單核確實很猛,但多核就是4C8T的極限,不過這樣說也很奇怪,因為她是能確實超越12C/24T的伺服器CPU,應該說以時間點角度而言,現在還在用4C8T實在不討喜

CPU Z多核心自己測I7 11370H算是R7 3700的60%性能,不過單核心也同CPUMARK99,I7 11370H相對快差不多10%,然後上傳CPU-Z BENCHMARK,他的評價是在看起來很微妙,這顆多核等同R7 4700U或R7 1700X,4700U我能理解,1700X我覺得太瞎,不過可能當時AMD BUG很多,多數人是測出奇怪資料。

Intel Core i7 @ 4281 MHz - CPU-Z VALIDATOR (x86.fr)

硬碟測試部分

我自己是有買WD Black 1TB

不過很意外的事情是,算是隨附的Hynix,看來速度是比起WD Black快,

512GB能超越1TB,尤其4K的部分

-----------------------------------------------------------------------------------

最終總結:

以上測試無論是否外接螢幕都,只要開dGPU都會提升。

因為我不是賣電腦的人,我不確定iGPU近年是發生了什麼問題,至少最近我沒查到,

但我以前也有嘗試過筆電只設dGPU,沒有這種性能落差問題。

或許有兩種可能,

其一可能是整合有技術分歧的問題,

例如實現內顯獨顯一起跑!Intel於GDC 2020推出多GPU效能加乘優化方案

這篇我看了以後,我不知道INTEL是不是跟NVIDIA整合了什麼但又做不好,

導致不得不關掉某些技術,

例如11代Xe Iris的iGPU,可能關閉了Max-Q的技術,所以性能就有瓶頸,

但切換至dGPU模式之後,即便RTX3070預設85w,

但是他依舊具備Max-Q 3.0的技術(->我在nvidia的介面上看到),

加上ASUS TUF F15提供了200W供電與不錯的散熱,

應該能Dynamic Boost接近120W,

所以最終表現能在大多RTX3070 Laptop之上,

其二可能是ASUS本來就有本事讓一個85w的3070超越不少Laptop,

只是BIOS有 BUG讓性能只得於dGPU下發揮。

反正玩遊戲的人,可以自己再測一下FFXIV,無論如何,目前記得要進BIOS開dGPU,要不然損失8~16%性能並不小。

===============

2021 06 18 補充

我最近BIOS嘗試更新

確實有網友說的,沒辦法自己去BIOS改 dGPU

簡單測試幾個發現性能大概降了5%左右

但相對於原本要特別自己去調整,大概增加5~10%左右

外接螢幕,原本2K可以60Hz

但現在要1080P才能60Hz

BIOS更新算是補上BUG

我不確定其他人使用起來如何,僅供參考