背後反映的,是具有價格競爭力的中國電動車崛起,且正跨出中國,走向歐洲、東南亞、澳洲等全球市場──這不只成為傳統汽車製造商巨大的壓力,特斯拉執行長馬斯克也在《紐約時報》DealBook 峰會上坦言,中國汽車非常具有競爭力。中國電動車走向全球的優勢,在於供應鏈中的主導地位,有助於維持降低成本,例如比亞迪擁有涵蓋原料到電池組的電池供應鏈,也自己設計晶片。

而另個市場現實──《Business Insider》分析電動車市場的成長放緩,顯示電動車的早期採用階段已來到尾聲,下一波消費者更關注價格、充電基礎設施普及性等。這些因素迫使汽車製造商加快腳步,開發更便宜的電動車款。福斯汽車和特斯拉,就正在開發25,000 歐元(約新台幣 84.6 萬元)的電動車。然而,該如何壓低價格?汽車製造商已轉向供應鏈尋求答案──涵蓋電池材料到晶片製造等供應商,壓低成本的緊迫感。

汽車製造商也持續改良自身技術、料件採購方式。通用汽車也為 Bolt EV 開發了更便宜的磷酸鐵鋰電池組,為公司節省了數十億美元,而該款電動車將在 2025 年推出。福特則表示,增加電池、逆變器等零件的內部購買比例,也是削減成本的方式之一。上述汽車製造商的種種行動,一切皆與成本有關。

專家認為,統一規格不僅能夠降低成本,簡化並加速建置過程 ,也提高充電裝置的可靠度,車主在使用上更加方便,尤其全球充電樁仍嚴重不足,接下來相關充電樁設備廠也有望大幅受惠。「汽車製造商現在確實只專注於價格實惠的汽車,他們知道他們必須這樣做,中國電動車給全球車廠的壓力有多大?」

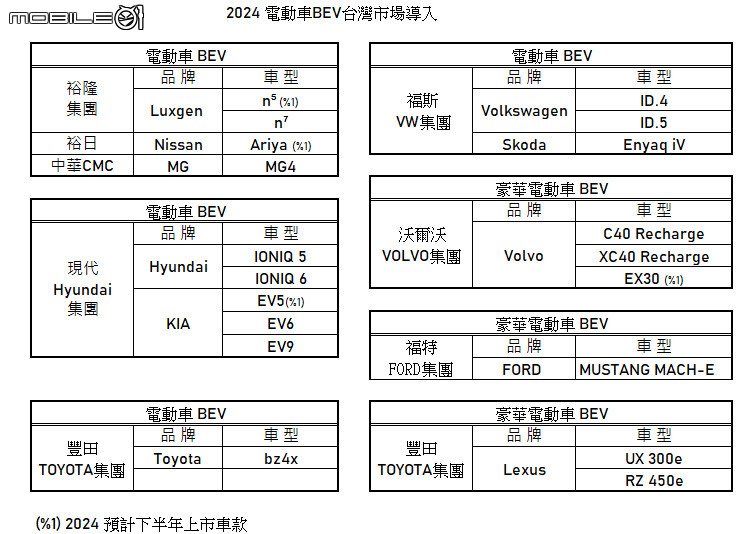

2024年台灣市場電動車如雨後春筍般