立馬約他去跑山 想趁機體驗看看油車品牌的電車是如何

一直以來都是潛水在版上

這次有難得的體驗 也想浮出水面分享給對電車感興趣的各位

此篇主要會拿之前去試駕Model 3的經驗比較

由於小弟非專業 大多資料都是從網路查資料的

然後試駕體驗每個人的感受肯定不同

有講錯的和不合意的 再請各位多多指教了

公司還在實施分流上班 剛好碰上朋友休假與好天氣

二話不說首次的電車挑戰就決定要扛上山到拉拉山順便賞櫻

決定上山第一件事是確認里程

雖然XC40 Recharge官方溝通有465km的續航里程(NEDC)

但因為不確定會不會塞車 對電車也不熟悉還是有微微擔心

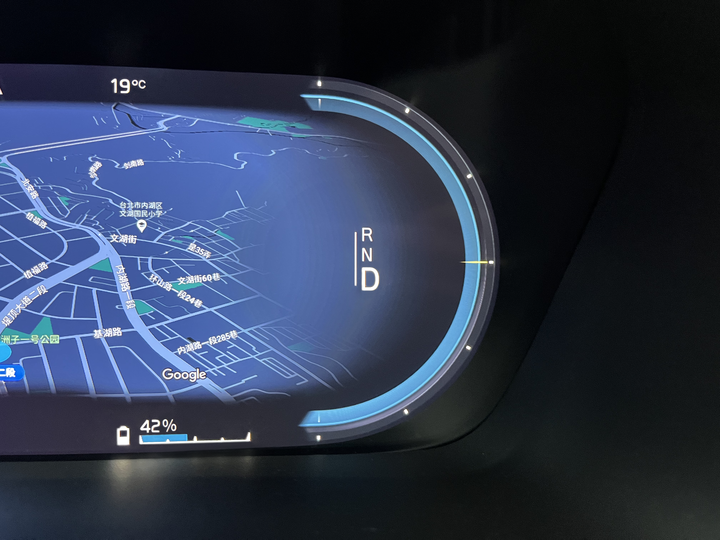

在車上用Google Map預估到拉拉山剩餘電量是55%

秉持著大家常說的「能開上山,就一定下的來」的原則

決定把疑慮丟一旁 相信Google大神

*預估電量真的是電車必備 就跟油量表一樣重要

Tesla也是內建在車用導航裡

但Google系統大家實在熟悉 直覺上感覺還是比較好用

而且還是習慣儀表板在前方 行駛時不用轉頭看

一早朋友先來內湖載我

路線設定跟著Google Map在二高下三峽後走台7乙上山

到大溪茶廠時朋友可能看得出來我坐得手有點癢

問我要不要換手開 當然立馬說好!

從茶廠上山還有1小時的車程

朋友問我要不要先關掉one pedal drive

我說不用!開電車就是要嘗試這個

加減速只需要靠踩踏單一踏板 電門放開車子會完全停下

開了一小段後 不得不說油車開慣真的要花時間習慣 是完全不同的感覺

乘客舒適與否 很考驗駕駛踩踏操控的精準度

還在適應的我 差點讓在副駕的友人吐出來XD

煞停的回充感和踩踏電門的感受

XC40 Recharge比Model 3在煞停模式的慢行再重一點

加速感則比較像是循序漸進推上去

一開始我還在想這車重是不是負荷很大 對他的馬力不以為意

但在一些能大腳的路段踩下電門

順暢又不會太噁心的加速馬上隨之而生

這時就真的能感受出電車很給力的動力

一段山路後開始感覺腳一直含著踏板有點累

one pedal drive應該還是比較適合一般道路

蜿蜒山路常需要剎車與再加速 久了腳底板真的會累

不過朋友已經順腳了 看他那單一踏板採放自如的模樣

也感受到其實只要習慣 one pedal drive很直覺方便 也能享受到另一種開車的樂趣

路上車不多人也不多

抵達時電量剩餘57% 和預期的還多了2%

比想像中準很多!

撇除車頭 不仔細看其實XC40 Recharge看不太出來是電車

下山又請朋友再讓我開一段試試

這次把one pedal drive關掉 換成一般模式

馬上變得跟平常開油車一樣

只是更順暢而且馬力更大

相當適合對one pedal drive還不熟悉的人(像是我

後續下山到平地電力有再回充3%到60%

比想像中回充的少

朋友說應該是都使用一般模式才會這樣

回到內湖電力剩下42%

總結整趟旅程90%上山 使用48%電力

這次路上也跟朋友聊了這台車比較科技面的東西

以下簡單整理科普一下

XC40 Recharge跟原本的XC40都是用CMA底盤

應該不少人(包含原本我)都誤會它是油改電的底盤吧

但其實當初設計CMA底盤時就已經有把電車考量進來

因此用油電雙生或是純電底盤形容可能會更恰當

電池部分共有27個模組

其中電池模組損壞時可以單獨更換

單模組價格不到3萬 可以降低維修時的花費

EQC和Model 3則都必須整組換掉 一次花費大概近百萬元

電池排列方式跟Model 3比較不同

Volvo是堆疊設計 Tesla則是平鋪式

一樣用堆疊設計的還有Porsche Taycan

這設計最主要是為後座乘客著想

提供更多腳部的空間 讓乘坐更舒適

這次我也有到後座試坐一下 雖然不到很寬裕

但以這車格來說 已經很不錯了

再來是前陣子Model X災情嚴重的電池問題

Tesla是更換良品 台灣沒有備料 等待時間是2-3個月起跳

Volvo是換新品 台灣有標準儲藏倉庫供應

之前有Tesla的朋友壞了不只一次 每次都是等2-3個月

還遇過沒有代步車 只能給乘車券當補償

如果家裡只有一台車 我覺得售後服務也是評估購車很重要的一環

最後總結一下

XC40 Recharge的馬力超出預期 讓人驚艷

山路的操駕很暢快

One pedal drive需要時間適應

朋友說他大概花3天完全適應 我是有點懷疑

電量與路線規劃可以使用Google Map預估

蠻精準也很容易上手

整體而言 雖然是傳統油車品牌的電車

但造車技術跟工藝都已經算很成熟

在售後服務也有跟上電車思維 蠻令人期待之後的發展

若有機會也想試試看1A2B的電動車

也相當期待各車廠推出更完整的電車車款 讓市場有更多選擇!

以上分享小弟體驗感受 感謝閱讀

歡迎版上同好一起分享討論!