順著往金城市區的道路,第一個遇上的景點就是水頭聚落。

雖然機車腳踏板放著大行李箱實在不太好騎車,而且水頭聚落曾經來過好幾次,

不過即然是順路,而且水頭的建築是出了名的精彩華麗,

那就下車走走,複習一番。

金門俗諺「有水頭富,無水頭厝。」

所以水頭民居之華麗精彩,連金門人都覺得是大小金門之冠。

所以不論行程安排再怎麼滿,水頭聚落都不容錯過。

只是停留的時間多寡,要視能停留的時間長短調整。

如果要認真逛水頭聚落,現在這裡面有許多以古厝整修而成的民宿。

在這裡住上一晚,待上一整天來細細品味。

但如果像我們家有2個年輕小子,喜歡新東西的話,

那就看一看水頭聚落的幾座代表性洋樓建築,

再逛一逛內部由金門國家公園設置的展示品,

也可以對於金門的僑鄉文化、傳統建築,以及曾經發生的故事有些基本的了解。

曾經參加過金門旅行團,又對金門傳統文化有興趣的朋友,

如果覺得團體行程走的太快,在水頭停留的時間太短,

仔細看看老狗這篇分享文「複習」一下也不錯。

如果是沒去過金門的朋友,看看這篇分享文先預習一番。

趁這一兩個月天氣涼爽、高粱遍地時去走走,

體驗與臺灣有點像但又不像的閩南與洋樓風情,也很不錯!

走進水頭聚落的第一站,就從金水國小開始吧!

▃▅▆▇ 金水國小 ▇▆▅▃

金水國小落成於1932(民國21)年,由世居水頭的黃氏宗族及旅印尼僑鄉族人集資興建。

在國小成立前,黃氏族人在水頭村內即設有私塾。

1921(民國10)年借用黃氏家廟辦學,設立新制學校。

隨著人口增加,空間不敷使用,遂有募款興建學校之議。

募款的對象除了金門在地鄉親外,也像旅居印尼僑鄉的鄉親募款。

畢竟受教的都是自家族人的後世子孫,金門人又向來重視教育,自然是踴躍捐輸。

1931(民20)年開始興建校舍,翌年落成啟用。

而營運經費則由鄉紳組成董事會進行管理。

學校購置校產店舖20間於印尼的麻里巴板,租金收入做為校務推動基金。

故金水國小校舍前排設有董事長辦公室。

1937(民26)年日本侵華,佔領金門期間金水國小停辦。

至日本投降,僑匯恢復後(1946年,民國35年)才又復辦。

1950(民39)年改為公立小學,至1986(民75)年因學齡人口減少而遭併校。

校舍空間不再做為學校使用。

1999(民88)年,由金門國家公園管理處修復,

而後再於2005(民94)年整修內部,做為僑鄉文化展示館開放參觀。

來到金水國小,首先看看它特殊的番仔厝造型。

也就是有著西方建築的立面,但屋身為還是傳統中式建築的構造。

中央山頭設有一對天使、彩帶、葡萄及「A」字泥塑,

並有「金門縣金城鎮金水國民小學」招牌字樣

左、右兩組山頭則有老鷹泥塑。

山頭兩側望柱上有花卉造型泥塑,柱頭則以水泥造獎盃裝飾。

- 右前側

- 右前

- 正前

- 左前

- 左前側

仔細看正立面山牆,有著滿滿的西洋風,

西方建築中常見的鮑魚飾、天使、葡萄等元素,在這裡全都出現了。

地上的階梯呈八字形像兩側擴張,同樣帶有濃濃洋風。

在19世紀末20世紀初,許多金門人離鄉背井到南洋殖民地經商,致富後回饋鄉里。

而回饋的不只是金錢,還包括了殖民地的建築風格。

走進金水國小大門,一眼望去好多磚造立柱,可以說是這裡的最大特色。

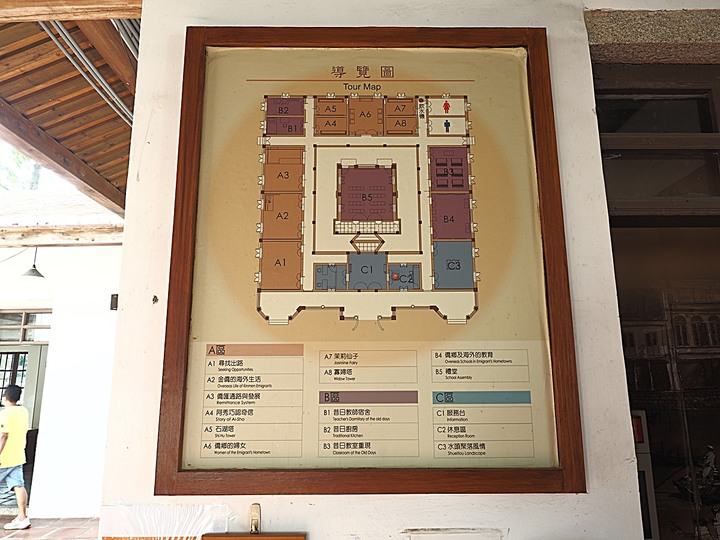

整座學校建築呈現回字型,

中間為講堂,四周為教室、辦公室及宿舍等空間,四週圍繞著廊道。

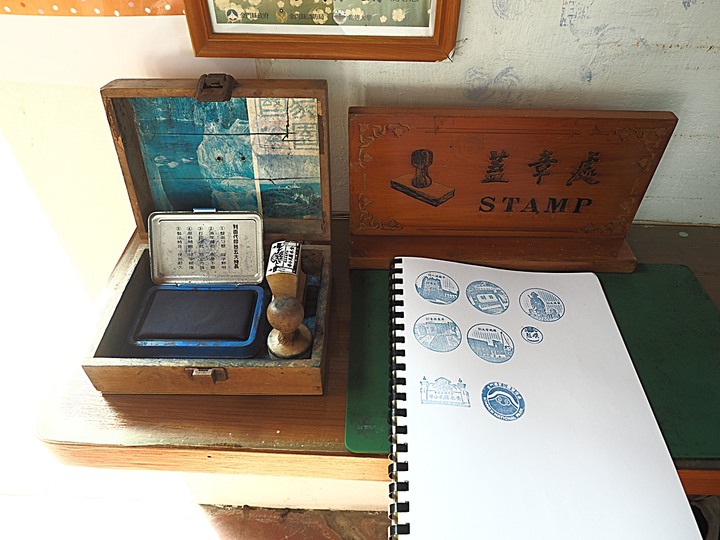

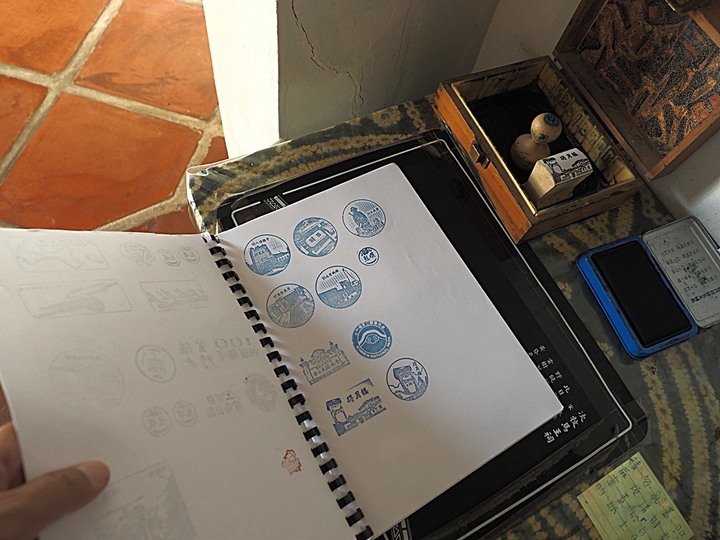

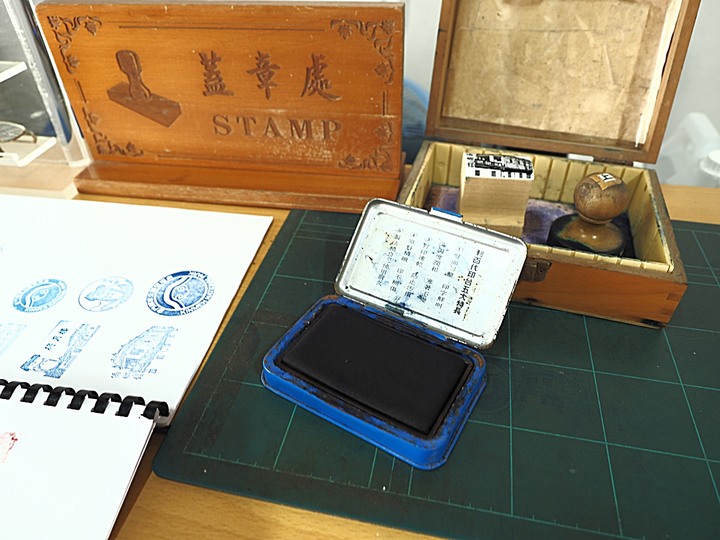

看到這2顆有歷史的紀念章,雖然9年前來的時候就蓋過了,不過還是再蓋一次,做個紀念。

中間的大講堂,內部也有南洋殖民建築風格。

窗戶是西式造型,但地板卻又是傳統閩南建築樣式。

- 右側

- 中央

- 左側

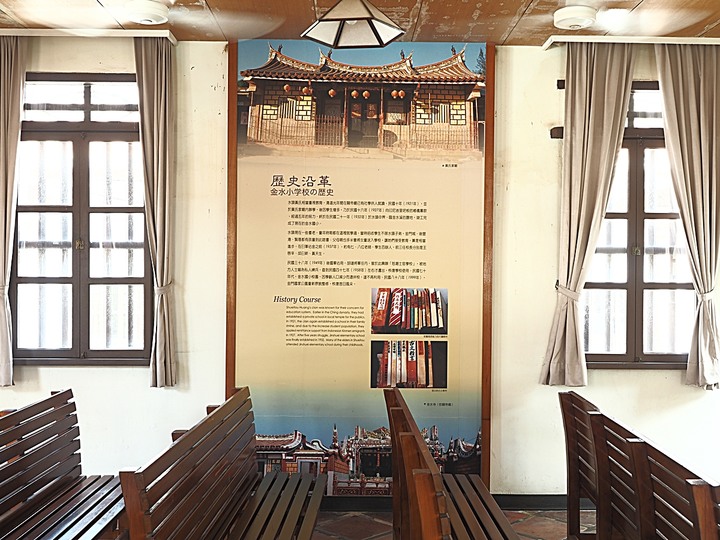

兩側牆上的海報介紹金水國小的歷史與建築特色,有興趣的朋友可以看一看。

右邊是歷史沿革。

左邊是建築外觀的重點描述。

像這樣的番仔厝在臺灣並不多,這和20世紀初年兩地分屬不同國家統治有很大的關係。

金水國小的平面圖,嚴格來說,格局也算是中國傳統樣式,像是廟宇一樣。

從金門國家公園整修完成後,四週圍的建築內都都做為展示空間。

而且這一圈的展示品,從2005年到現在都沒變。

個人很喜歡四週建築物朝內的迴廊,因為有著少見的紅磚立柱。

要蓋這棟樓,先得燒製出有圓弧邊的紅磚來。

週圍各房間的內部以海報展示為主,有興趣的朋友可以仔細看看,

重點在於「閩粵僑鄉社會」,這是臺灣所沒有的。

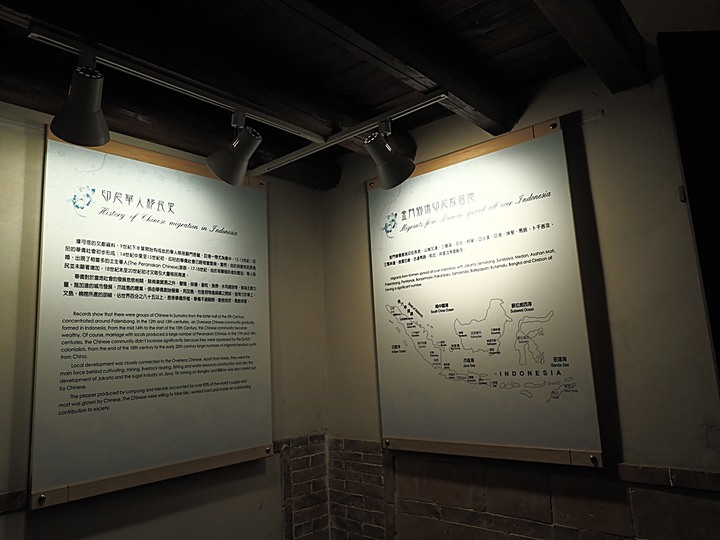

在19世紀末年的大陸閩粵沿海一帶,

因為土壤貧脊難以開墾,而又人口過剩,於是只得出外打拼。

正巧那時歐洲列強在東南亞開拓海外殖民地,需要大量實在可靠的勞工。

於是閩粵居民「落南洋」、「落番」,外出打拼的比例相當高。

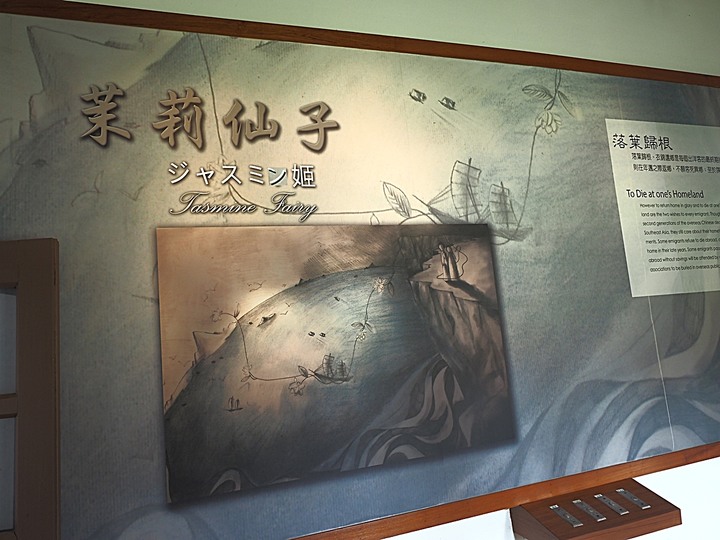

日子一久,在後代繁衍下,兩地都形成了特殊的僑鄉文化。

換個角度看迴廊,老狗一直覺得它很美麗,適合拍照!

隔壁房間內展示下南洋的隨身行李。

以及利用海報說明移民到僑鄉的狀況。

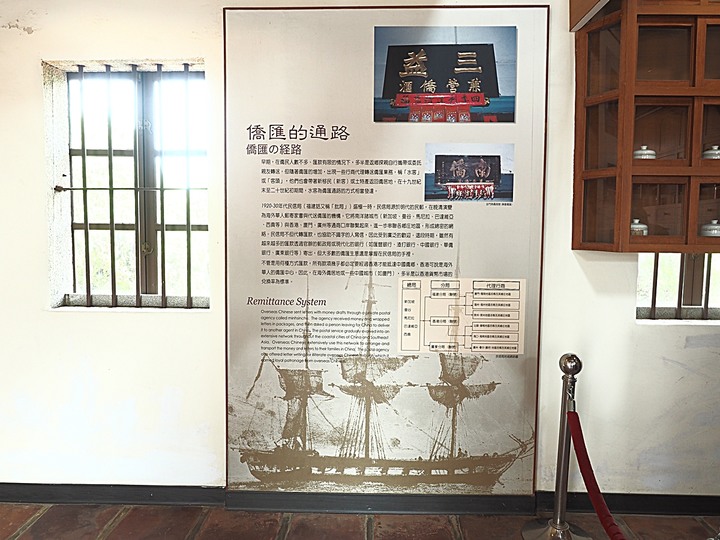

然後介紹這些人出外打拼去,省吃儉用的錢怎麼寄回金門結家裡的老小。

這家「存德藥房」本尊位在金城市區,在金水國小裡有復刻版。

重點就是介紹僑匯怎麼回金門的。

簡單來說,僑匯的回流方式就是藥材。

藥店老闆到南洋採購藥材時,委託人把錢交給老闆,老闆簽發單據給委託人。

而委託人再透過其他管道把單據交給家人。

老闆拿這些錢去購買藥材,然後把藥材運回金門。

變賣藥材所得現金,一部分由委託人的家人持憑證來領回委託人的錢。

剩下的就是藥店老闆的利潤。

家人拿到錢後,除了日用外,累積一陣子就會想蓋一棟富麗堂皇的建築。

用來彰顯「落番」者的成功,以及炫耀自家的財力。

週圍教室的後段是宿舍空間,現在用來當講故事的空間。

消防砂,像不像貓盆?

每一間教室,現在全都是獨立的故事屋,可以坐在這裡休息一下,聽聽下南洋的故事。

有間房間裡還佈置有紅眠床。

還有團膳用大灶。

從內部看講堂背面,白牆、紅磚加上窗口上方的鳥踏,讓整棟建築帶了一些西洋氣息。

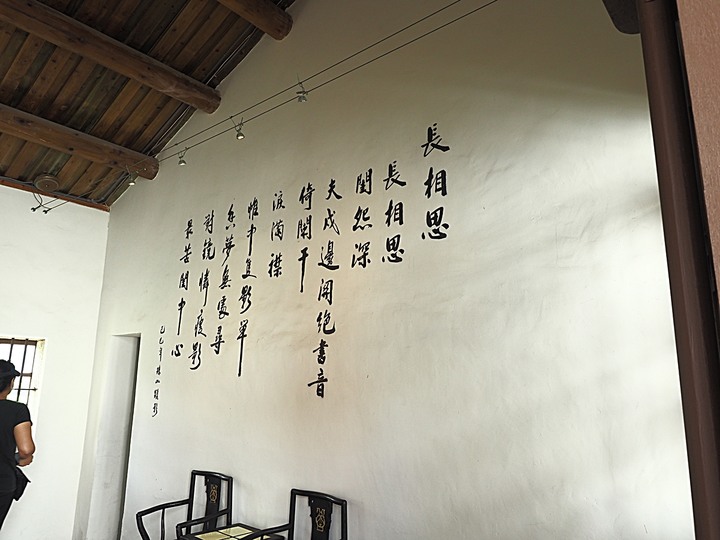

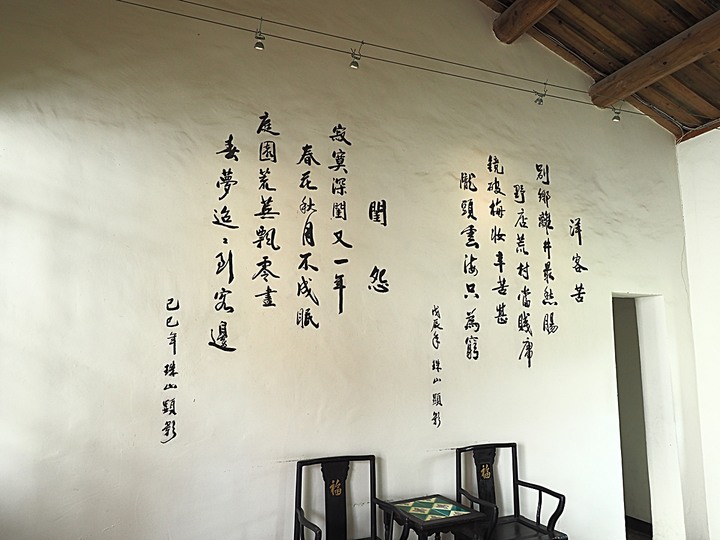

正後方教室內牆上的字句,和「落南洋」謀生有相當的關係。

至於這些「出洋客」的家庭生活又是怎麼過?

事業成功的,兩頭恉有家庭;失敗的就默默終其一生。

另一邊也有兩間獨立的故事屋。

這四間故事屋都可以選用不同的語言來說故事。

有興趣的朋友可以試試閩南語和臺灣話,兩者相近不相同。

日本人統治臺灣50年,造成的差異可謂不小。

另一邊的迴廊。

以及講堂的另一側。

這個空間是把教室復舊,重現昔日作為學校時的光景。

正巧有幾位長軰坐在這裡休息。

他們的背景,與這間教室的年齡似乎頗為登對。

教室後方的大海報。

小時候教室後方,不也是有很大的海報牆嗎?

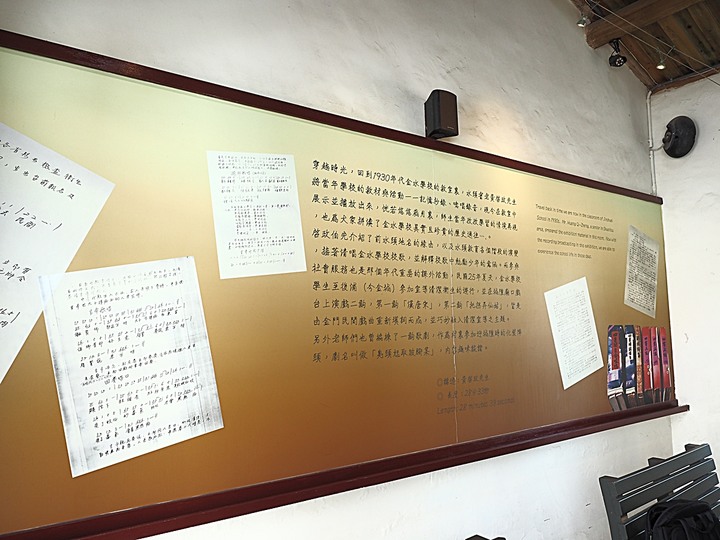

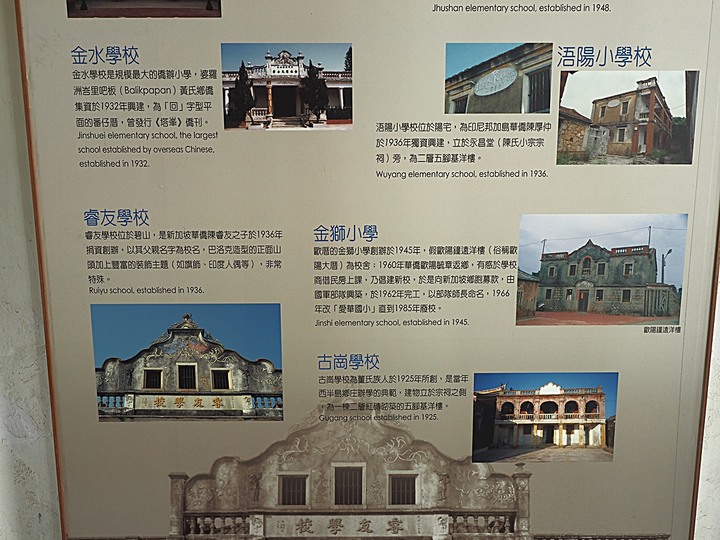

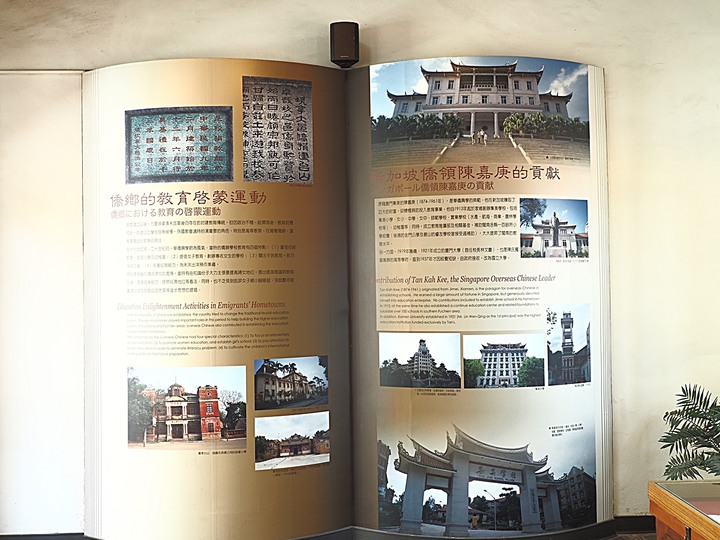

另一個空間,裡面的海報介紹近代金門的學校。

金門人自古重視教育,原本在很多村莊就都有私塾。

在19世紀末期到20世紀初期,許多人「出洋」後致富而回饋鄉里,

於是捐款成立新式學校,以教育族人後世子孫。

這張海報介紹的學校有好幾座,現今每一座都是歷史遺蹟。

至於滯留在海外的華人,也有另外的就學管道。

講堂的左側建築,藍天下頗為美觀。

最後的空間是介紹水頭聚落的歷史。

水頭聚落的社區發展。其實整個水頭聚落範圍不小,又可分頂界、中界、下界、後界。

各種文化背景的老屋群聚於此,成為與金門其他聚落迥異的特色。

想看洋樓、傳統的閩式大厝,或是二者混合的番仔厝,

在水頭不但統統都有,而且隨便一棟都是精品,有其特色。

最後,是學校內的左側迴廊,紅磚柱是最為吸睛的特色!

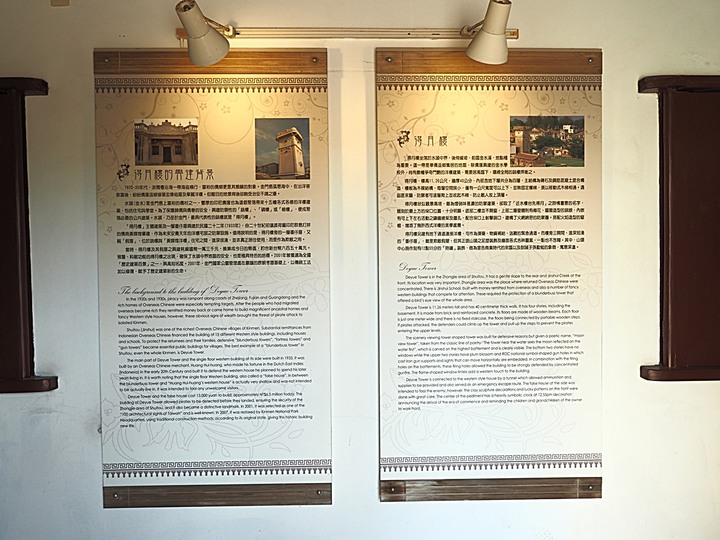

▃▅▆▇ 得月樓、黃輝煌洋樓 ▇▆▅▃

走出金水國小,向左走就會走到水頭地標—得月樓與黃輝煌洋樓。

得月樓建於1931年,當時是水頭聚落最高的建築物,因此以「近水樓台先得月」之意命名。

這棟建築實質上是座瞭望台兼槍樓,

牆邊設有槍口,頂樓女兒牆設有垛口,

內部還設有逃生密道,可以逃到後面的屋子裡,目的都是用來防禦海盜。

1930年代正值中國內戰時期,政府軍事力量難以維持這座小島的海防治安,

而金門又有很多「落番」後致富的富人,財富引人覬覦。

在國家力量不彰時,凡事只能靠自己了!

站在得月樓前,黃輝煌洋樓外,可以感受到它的高大。

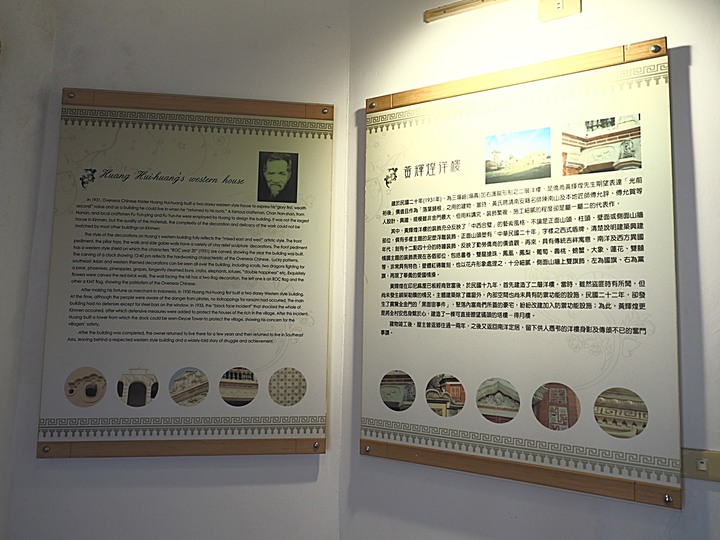

而黃輝煌洋樓的立面,可說相當的引人矚目,因為裝飾可說是儘其可能的華麗。

而進入屋內必經的牆規樓,頂部同樣具有西式造型的山頭與線腳,呼應建築整體。

不要說正面的牆規樓,就連兩旁的圍牆和廂房都有著精緻的裝飾,有花瓶欄杆與瓦花。

不過圍牆上方的瓦花是用瓦片搭成的,人只要踩上去就會破掉,是刻意設計的防盜措施。

牆規樓上的泥塑裝飾,兩面都有,很精緻,和正屋山牆相呼應。

往內走可見正屋上華麗的門面,如果是來搶劫的盜匪,大概毫不考慮的就衝進去了吧!

因為屋主一定很有錢,才有能力蓋出這麼漂亮的豪宅…

這是一棟「三塌壽」立面的番仔厝,中間往內凹,兩側對稱向外凸出。

在文資局「國家文化資產網」上對這棟樓立面的形容是:

門額為黃氏堂號「紫雲衍派」泥塑牌匾。

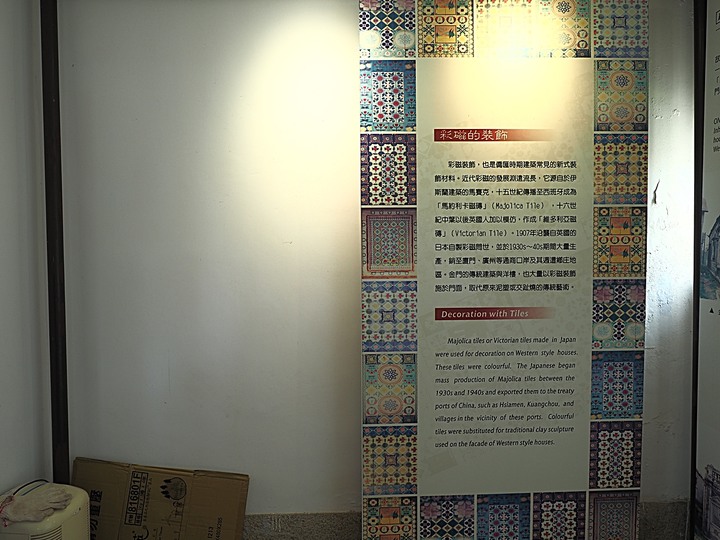

水車堵為馬約利卡彩磁。

牆面以蠣殼洗石子為主,並以各式八角形、六角形、圓形等幾何圖形飾面。

檐板以似「卍」字不斷紋之泥塑裝飾,

山牆則有花草、勳章泥塑,兩側飾有花瓶欄杆及獎盃。

立面真的很漂亮! 不過,這是假的,不能住人的房子。

因為進門之後,就會發現這棟房子縱深只有照片中這樣,根本住不了人。

這棟華麗的假樓是用來騙海盜的。

如果海盜一股腦往內衝進這棟房子裡,屋主和家丁們只要在他們衝進來後,

外面大門一關,立刻甕中捉鱉。

其實老狗第一次來訪時也一樣被這棟假屋給騙了,找了半天找不到往後走的門。

直到看到這張平面圖才恍然大悟。

原來這棟華麗的房子就只有圖中棕色這一塊。

這麼點大蓋成這個樣,屋主真的錢太多了吧?

既然走進來了,就看看這裡面的海報說明吧!

洋樓與得月樓的介紹。基本上,得月樓是洋樓的一部分,為附屬建築。

洋樓的介紹。主人真正住的洋樓是假樓左邊那一大棟。

有歷史的紀念章,當然再蓋一次。

往外走回去庭院裡,看看得月樓吧!

得月樓看起來頗為巨大,其實內部空間很小。

內部空間有多小?就「僅容旋轉樓梯」。

現在沒有開放內容供參觀,記得好久之前開放過一次,老狗好像曾經進去過。

在得月樓的一樓,照片拍不到的後側有扇門,可以進去內部。

其實也是很巧妙的把門藏在後側,怶一下子就被盜匪攻進得月樓內。

牆上這些孔洞全是槍支射口

而在假屋與洋樓主體之間有附屬建築。

附屬建築的檐牆裝飾較簡單,但也是經過精心設計的幾何圖型。

附屬建築的內牆正立面,有中式的立面裝飾。

另一面是二層樓洋樓的右側邊,有西洋式的圓拱門與外推窗。

附屬建築內側,其實就是個過水廊,現在放了2張太師椅做為裝飾。

洋樓主人真正的住家在鏡頭遠方,小姐站在位置那裡。

二層樓的建築,外牆的裝飾相當繁複。

橫楣具有雙龍戲日剪黏裝飾;

兩側牆堵為蠣殼洗石子飾面,

檐板泥塑形狀多樣,窗楣具有螃蟹泥塑。

至於鐵窗呢? 應該是原物或仿製,原本就存在的,因為防盜匪用!

至於一樓的立面更是精彩。

國家文化資產網上寫著:

一層鏡面配置,中央為一對八角形立柱,

橫楣飾有蓮花、鶴、天使、象、花籃泥塑,皆為成對裝飾;

兩側裙堵為花崗石封堵砌法,

牆身為煙炙磚砌,並以「壽、囍、福祿、禎祥」等吉祥語、「卍」字不斷紋之磚組砌裝飾;\

火焰窗楣中央與上方則飾以細膩花草、蝙蝠泥塑;

榻受鏡面牆與對看堵皆由馬約利卡彩磁拼貼裝飾。

老狗就不廢話了,有圖有真相!

- 右前

- 中央

- 左前

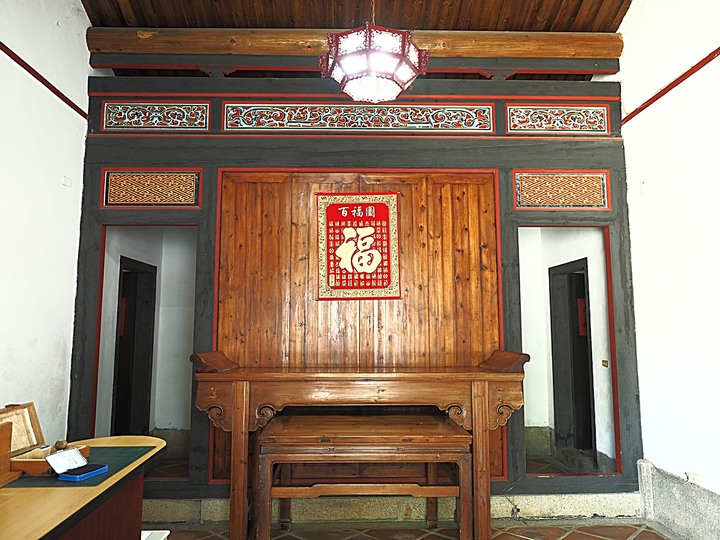

洋樓內部空間頗為寬敞,正中央是大廳,裝飾就少了許多。

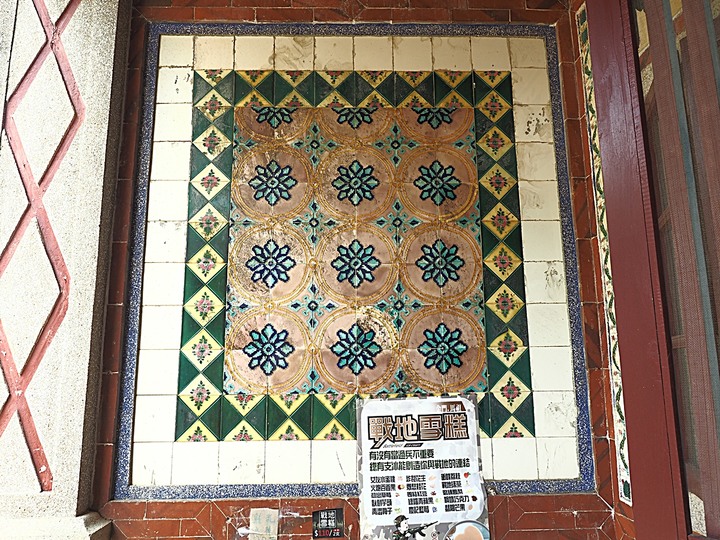

但兩側牆面還是有漂亮的大面積花磚。

側邊凸出部位內側的房間。

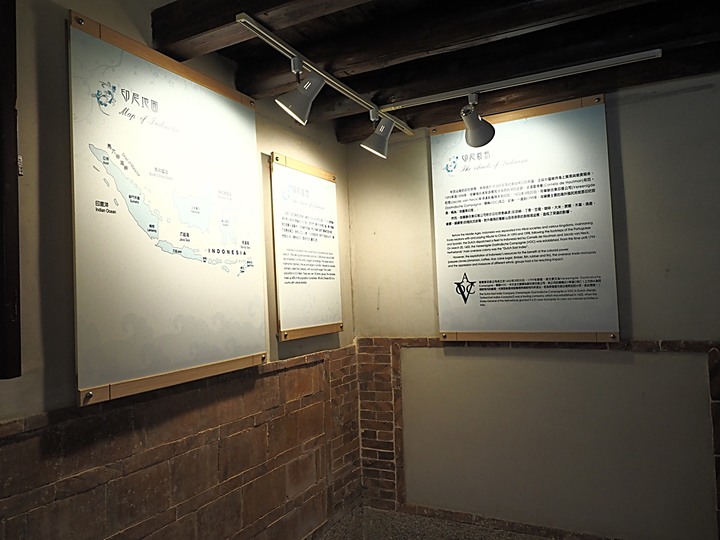

在各個房間有許多海報,主要內容是「落番」到印尼打拼的背景與故事。

至於為什麼去印尼? 因為印尼發現石油呀!

在位在兩邊側邊的房間裡,都會見到像這樣的夾層。

而在一、二樓之間的天花板和地板,會有像這樣的活窗。

這也是一種防禦措施。

當盜匪來襲時,住在裡面的人可以先逃上樓,

利用這個洞看看樓下盜匪的動靜,採取對應的措施。

通往二樓的樓梯。

分隔內外的木窗門,作工相當細緻。

這木椅應該是裝飾物吧!

二樓中央有橫向走道,兩側各有一扇很漂亮的花窗門。

二樓位在角落的2個邊間也有像一樓的夾層設計。

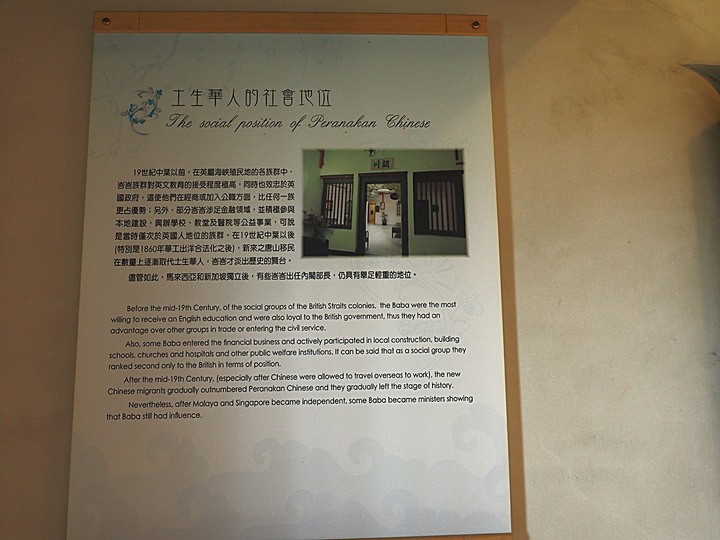

這裡的海報介紹的是出生在僑居地的華人,或與當地人混血的第二代,稱為土生華人。

介紹他們的服裝等手工藝特色。

地上的木蓋板,下面就是在一樓看到,用來窺視樓下動靜的孔洞。

二樓前廳有著一桌好菜,已經放在這裡快20年了!

牆面下方有與一樓類似的花磚裝飾牆面。

對於這一桌好菜的文字介紹。

站在二樓洋台往外看,1931年剛蓋好時,原本視野不受限的。

但在1935年,黃永遷、黃永鑿兄弟蓋了這棟粉紅色洋樓,就這樣硬生生檔在前面。

二樓前廳地板上也有一個窺視孔。

某處磚牆上竟然還有磚雕裝飾!

細看會發現挺精緻的!

時間不多,快速看過一遍。

然後往左走到僑鄉文化展示館。

▃▅▆▇ 水頭57地號洋樓|僑鄉文化展示館 ▇▆▅▃

這棟老屋算是洋樓和傳統古厝的混合體。

水頭57地號洋樓為黃俊所建,原為黃氐酉堂祖產,之後出售予黃廷瓢。

而後左護龍(櫸頭)因倒塌而於1936(民國25)年改建為現在的洋樓。

1991年遭逢祝融,木構部分幾乎全毀。

目前所見的建築為2001年由金門國家公園修建,取得30年管理權。

之後即一直作為僑鄉文化展示館使用。

僑鄉文化館這棟古厝的大門,沒有像其他洋樓建築,有著漂亮的牆規樓。

就很簡單的一個門而已。

往內走會見到古厝的大門和檐牆。

由於這棟古厝的主人原本就姓黃,所以門額堂號為「紫雲衍派」。

在大門左右側檐牆上的門聯,幾乎是來參觀民眾的必考題。

考誰?當然不是考遊客,而是遊客考帶團的領隊。

如果是自由行的旅客,那就去考谷歌大神吧!

其實,問現場的解說員也可以啦!

- 右窗-鶯谷新遷、肯堂肯構居之安

- 中門

- 左窗-龍門舊邸、美奐美輪卜其吉

由於才剛修好一陣子(算是20多年吧),所以很多木構上的彩繪看起來都還可以。

在大門外前檐的木構,即疊斗上的束木與束隨,以及向前伸出的出拱。

- 左側

- 右側

正廳內沒太多裝飾,從木料顏色看的出來剛蓋好一段不算長的時間而已。

這裡也有紀念章,也是老狗曾經蓋過的!

裡面的圖片應該已經很久了,或許從20年前剛整修好時就已經在這裡。

這張大海報是介紹金門的洋樓建築樣式類別。

大致上有五腳氣、三凹壽、出龜等3種樣式。

然後解說洋樓從何而來。

想當然耳,當年一定是出洋的鄉親在國外,賺得大量財產後,把現金匯回來的。

至於蓋的房子外觀,除了傳統的二落大厝後,還有番仔厝和番仔樓。

走出位在中間的中央棟,在內埕兩側各有1座櫸頭,也就是房間。

- 右櫸頭

- 左櫸頭

左櫸頭現在改建為二層樓的洋樓建築,讓整棟古厝變成中西合壁的建築。

在屋內就可以看到挑高的二樓。

內部空間用來展示僑鄉文化,主要的呈現方式就是在金門數量相當多的洋樓建築。

金門的洋樓密度相當高,臺灣根本不能比。

一方面是在盛行興建洋樓的同時,臺灣處於日治時期,有日本人引進的西式建築樣式。

另方面在臺灣的居民「落番」謀生的比例相對金門低許多,

在南洋的歐洲殖民建築文化不易傳入。

所以在這裡設置不少洋樓裝飾物的模型。

難怪俗語要說:「要吃就吃中國菜,要住就住西洋樓。」

有了這些裝飾,讓洋樓顯的美觀又氣派。

走上左櫸頭洋樓內部的樓梯,登上二樓,向屋後看是水頭40號,水調歌頭民宿。

這是一棟二落二櫸頭的大厝,老狗曾經某次來金門出差住過這裡。

住的房間就在左櫸頭的前面,照片中的石桌椅旁。

二樓的內部空間繼續介紹洋樓的精彩裝飾,仔細看會覺得那個時代的人挺有趣的。

什麼奇奇怪怪的主題都可以拿來裝飾。

這次老狗要帶小朋友去的地方太多,

以致於錯過了立面上的「青天白日滿地紅」開放時間,沒能入內參觀。

室內空間張貼的海報則是洋樓的樣式介紹。

洋樓的構件與構造。

建材,特別是花磚的介紹

走到左櫸頭洋樓前方小平台,抬頭可見精美的立面泥塑裝飾。

- 左視

- 右視

仔細看會看到這2隻嘴張的大大的怪獸。

這不用想也知道一定是屋頂排水孔。

至於長這個樣子,大概是受傳統中式建築的影響,

讓會吐水的動物來防火,所以正是鰲魚無誤!

- 左排水孔

- 右排水孔

在這裡向黃輝煌洋樓方向看過去,正好可以見到黃輝煌洋樓屋頂的側面山牆。

遠方黃輝煌洋樓的側邊山牆,月亮上有星,還有成串的葡萄。

往另一邊看,則可以見到造型方正的「黃廷宙銃樓」,以及「頂界十八支樑」。

黃廷宙是1933年水頭大劫案的受害者。

在隔年為家中大厝添建洋樓時,為避免盜匪再次上門而建了這座防禦性建築。

而得月樓也是在同一個時代背景下,在同一時期興建的。

至於「頂界十八支樑」則是集合式大厝住宅,共計9棟二落大厝。

為清乾隆年間,水頭與大陸經營南北貨等所得而返鄉集資而建。

比起知名的「山后十八間」早了約120年。

走出僑鄉文化館,正前方有個防空洞。

上面寫「宜昌部隊建」。

▃▅▆▇ 水頭42號洋樓|黃永遷、黃永鑿兄弟洋樓 ▇▆▅▃

在黃輝煌洋樓的正前方是由黃永遷、黃永鑿兄弟所興建的洋樓。

原本為二落大厝加前二攑頭,在1934~1935年間重建而成。

這棟洋樓面積頗大,為全水頭聚落建築量體最大的洋樓。

但或許是受限於經費,整體立面裝飾不如黃輝煌洋樓來的繁複與精緻。

但是巧妙的運用了外牆的配色,粉紅色的外表帶給人熱情洋溢的感受。

讓這棟樓成為水頭聚落中頗為受人注目的一棟建築。

這棟洋樓的泥塑裝飾不多,但就像畫龍點睛一樣,在重點的地方採用了細緻的泥塑。

像是人進人出的牆門。

黃永遷、黃永鑿兄弟把老宅翻修成洋樓,建築面積又這麼大,目的當然是光宗耀祖。

所以把堂號高掛在山頭正立面上,讓人遠遠就知道這棟樓是黃家的。

話說回來,這正立面的配色可真是大膽,粉紅配深藍、淺藍,

百年前能有這樣的配色思維,真是大膽。

十多年前這棟洋樓剛修復時,外表的顏色更鮮豔亮麗。

經過了這麼多年,白色部分反黑、粉紅和藍不再鮮豔。

看樣子金門國家公園管理處需要再編預算幫它粉刷一番了。

這棟樓也是三凹壽設計,入口內縮,兩側有大面積花磚。

- 左側

- 右側

這棟樓在修復後,曾經有一陣子作為民宿。

過了數年之後又變身為「風獅爺文物館」,其實性質比較像是名特產賣店。

之後一直沿續至今。

大廳中的風獅爺陶藝品已經有一段時間了。

現今,這棟洋樓的二樓必須要消費才能進入。

我們因為時間關係就不在此繼續停留。

走出黃永遷、黃永鑿兄弟,看著褪色的建築外表,金管處真的該規劃再整修了。

水頭幾棟主要的洋樓位置,可以看看下面的地圖。

其實如果不介意的話,在水頭的古厝住一晚,

利用早上或黃昏前的時間仔細在聚落裡走走,

看到的洋樓與古厝建築裝飾,會比老狗多很多。