因此預先買了當天早去晚回的火車票。

很幸運的,事情進行的很順利,中午過後不久就搞定了。

但是回程車票已經買了下午六點多的普悠瑪自強號,

既然多了出3個多個小時的空檔,那不如就近到花蓮市區裡去走走,

逛逛已經間隔好多年未曾造訪的文化景點。

其中的將軍府、放送局與松園別館都是最近2年內新開放,或經整修後重新開放。

那麼,老狗究竟利用這3個多小時去了那些地方呢? 請看:

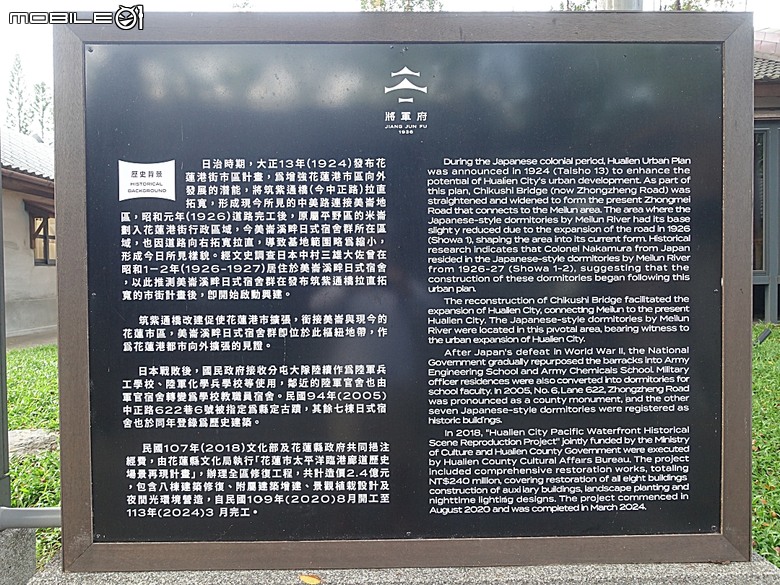

- 花蓮將軍府1936 :上次造訪這一大片木造宿舍的時間是在2020年4月,當時宿舍群尚未進行整建,和現在相較有著極大的差別。這群木造建築聚落是興建於1936(昭和11)年的日式官舍,提供予當時派駐於花蓮港的軍官們居住。整個宿舍群共計有8棟官舍,其中位居中央的官舍,據說為日治時期花蓮指揮官中村大佐的寓所,為獨棟獨院形式。

週邊另共計有7棟採二戶建形式的官舍,內部空間大小不盡相同,依軍階大小分配予不同位階之軍官居住。二戰結束後,由國軍接收,之後輾轉成為國軍化學兵學校之教職員眷舍。2005年原住戶遷出,建築物在社區居民及學者積極主動連署下,爭取為文化資產保留。其中位居中央的獨棟官舍被指定為縣定古蹟,週邊的7棟雙併官舍則登錄為歷史建築。2020年8月展開整修,完工後歷經招商行政作業,在2024年4月1日以「花蓮將軍府1936」為名正式開放。現在這8棟日式宿舍成為有吃、有喝、有伴手禮的新興觀光景點。遊客一車一車的進入園區,與整修之前的杳無人煙有著天壤之別,希望這處文化資產可以持續為花蓮的觀光帶來人氣。

週邊另共計有7棟採二戶建形式的官舍,內部空間大小不盡相同,依軍階大小分配予不同位階之軍官居住。二戰結束後,由國軍接收,之後輾轉成為國軍化學兵學校之教職員眷舍。2005年原住戶遷出,建築物在社區居民及學者積極主動連署下,爭取為文化資產保留。其中位居中央的獨棟官舍被指定為縣定古蹟,週邊的7棟雙併官舍則登錄為歷史建築。2020年8月展開整修,完工後歷經招商行政作業,在2024年4月1日以「花蓮將軍府1936」為名正式開放。現在這8棟日式宿舍成為有吃、有喝、有伴手禮的新興觀光景點。遊客一車一車的進入園區,與整修之前的杳無人煙有著天壤之別,希望這處文化資產可以持續為花蓮的觀光帶來人氣。

- 花蓮港放送局1944:在「花蓮將軍府1936」附近的文化資產,登錄為歷史建築之名稱為「中國廣播股份有限公司花蓮電台(原台灣放送協會花蓮港放送局),與松園別館僅一路之隔。這裡原為日治時期1944(昭和19)年成立之花蓮港放送局。二戰後成為中國廣播公司花蓮廣播電台,在中廣花蓮台遷出後轉由文化局管理,經過整修後,於2024年11月21日以「花蓮港放送局1944」為名開放民眾參觀。目前建築物內部除了展出廣播文物外,還有飲食與閱讀等休憩空間,可以做為旅途中小歇的地點。

- 松園別館:興建於1942~43(昭和17~18)年,為當時日軍在花蓮的最高軍事指揮中心—花蓮港陸軍兵事部。1947年,由陸軍總部接收管理,後來成為「美軍顧問團軍官休閒度假中心」。1977年起所有權轉至國有財產局,2002年展開整修,修復落成後,於2004年11月16日委由民間經營管理,並以「松園別館」之名開放參觀。2024年,因4月發生大地震及7月颱風來襲,松園別館自9月起閉園整修。經過5個月的休養生息後,於今(2025)年1月10日重新開放。整個園區目前就是一個慢活空間,除了有文創產品與禮品賣店,以及輕食飲品店外,其他的空間僅少數有藝文展出,大部分空間作為遊客休息、漫步、慢活,看海,及體驗無邊太平洋海景之用。

- 台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸:這棟建築為鐵道部高等官舍,約建於1930(昭和5)年左右,建築本體為單層日式木造建築,附有寬廣的前庭與內凹的大門玄關,門前有西洋列柱式結構,屋頂兩側分別是寄棟造與入母屋破風,中間則以千鳥破風式樣組成。在花蓮火車站遷移至新站後,宿舍建築也終止使用。2004年,花蓮縣政府將此棟建築登錄為歷史建築,而臺鐵於2016年至2018年間投入2,000多萬元經費修復,之後曾於2019年有民間業者承接經營,但接連而來的疫情與天災讓營運難以持續,目前又回到大門深鎖的情況,僅能隔著圍牆欣賞精緻的建築,實著可惜。

- 野光 Fluorescent :這棟建築物相當有故事,因為位在昔日舊花蓮火車站的正對面。在北迴鐵路還沒有通車之前,這個位置可說是臺灣東岸的交通樞紐,海路及鐵公路的彙集點,因此在日治初期的1899年,日本商人賀田金三郎承總督府之名,到臺灣東岸進行拓殖,以農地耕作和樟腦採集為主要業務,而「賀田組」的辦公室就設在這棟樓房的位置。之後在日本商人手中多次轉讓,直到二戰之後成為《更生日報》營業所。然而1951年於地震中倒塌,重建為現今所見的,帶有現代主義風格外觀的三層樓樓房。之後陸續有民航公司、華航、報關行、運輸公司使用這棟建築。2013年,首次有文創商品業者「阿之寶」進駐,這時也是老狗首次造訪這棟曾經是花蓮黃金地段建築的時候。之後陸續有其他餐飲業者進駐,直到最近轉由【野光 Fluorescent】接手,改為文創商店與餐廳的複合式經營。因為也好幾年不曾造訪這裡,特地繞過來看一眼。

- 花蓮文化創意產業園區:這個面積廣達3.3789公頃的空間,在2002年時以「花蓮舊酒廠」為名登錄為歷史建築。此地最早為1913(大正2)年由「宜蘭振拓株式會社」設立的「花蓮港稻住工場」,專門製造紅酒和米酒等酒類。直到1988年,位於美崙工業區的新酒廠完工啟用,花蓮舊酒廠的製酒歷史劃上句點。直到2002年登錄為歷史建築為止,全區現存26棟建築。於2012年以「花蓮文創產業園區」開放參觀,並以ROT方式委託外部單位營運,但2018年的地震造成建物多處受損,致使承包商無法繼續營運。文化部於2019年終止委託,園區暫時關閉,並進行修繕維護工程。至2020年底全區完成開放參觀。2022年7月1日起委託財團法人臺灣生活美學基金會,負責園區營運管理,以東部地區文化創意產業發展基地的角色再次出發。

老狗在這3個多小時裡造訪了上面提到的這些景點,

而交通工具則是在花蓮火車站外租借機車移動,

因此行程起迄點都是老狗租車的車行—騎士派。

想知道花蓮市區3小時快閃的路線,可以看一看下面這份地圖上的標記。

以下就進入3小時快閃活動的細部內容。

老狗依造訪先後順序分享所觀察到的紀錄,

因為這幾處景點已經至少5年不曾造訪,

雖然文化景點的外觀不會改變,但內部的營運方式會因承包商的營運而有所不同。

就把它們當作不曾到訪過的新景點來參觀吧!

✅ 花蓮港放送局1944|中國廣播股份有限公司花蓮電台|原台灣放送協會花蓮港放送局

花蓮港放送局1944位在位在花蓮市美崙山「八螺仔山」東南方松林山坡上,相鄰花蓮市水源地自來水廠(自來水公司美崙淨水廠)、

花蓮港「兵事部」辦公室(即今松園別館)、及「海岸電台」(長途電信管理局,現中華電信)。

山下則為「花蓮將軍府1936」。

登錄為歷史建築之名稱為「中國廣播股份有限公司花蓮電台(原台灣放送協會花蓮港放送局)。原為日治時期1944(昭和19)年成立之花蓮港放送局,屬於地方放送局。

而地方放送局所廣播的新聞評論等內容,

係由台北放送局(中央局)以四路載波或專用電話傳送到各地方轉播局。

在二戰終了前,全臺灣共有5所放送局,

而花蓮港放送局即為日本殖民政府在臺灣建設的最後一座放送機構。

二戰後,這棟興建於1944(昭和19)年的建築物與附屬設備,

成為中國廣播公司花蓮廣播電台。

在中廣花蓮台遷出後轉由文化局管理。

經過整修後,於2024年11月21日以「花蓮港放送局1944」為名開放民眾參觀。

現今全區包括電台建築物本體,以及高聳的天線及員工宿舍。

松園街走到底就是「花蓮港放送局1944」所在之處,大門保留從前中廣花蓮台時的樣子。

參觀完才知道,裡面的這棟建築物就是廣播電台本尊。

因為除了這棟建築物外,其他的建物只有高聳的天線和宿舍。

老狗找到一張2009年7月拍的中廣花蓮台照片,來個超級比一比吧!

外觀好像有一點點差距。

大門內的勒石,上面的字太有藝術風格,行雲流水,難以理解…

建築的外牆是很有時代感的小磁磚,門框是大理石做的,很特殊!

走進大門去看一看吧! 希望裡面有冷氣…

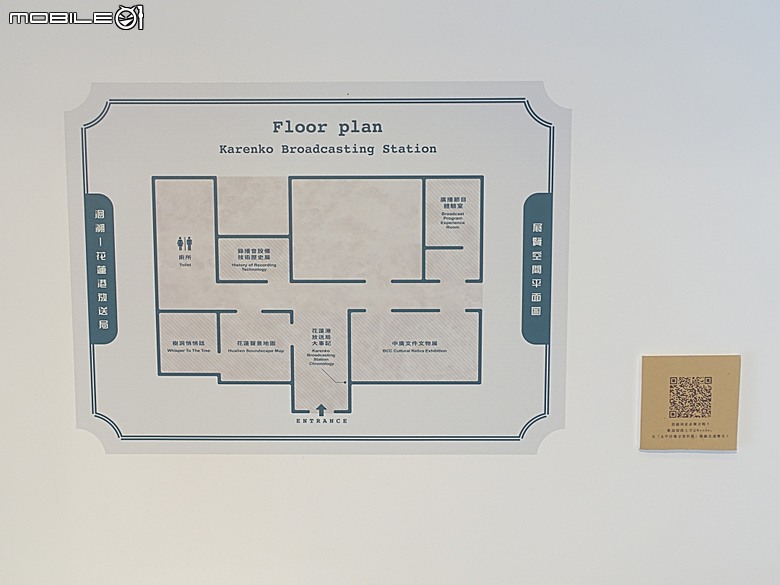

場區內的平面圖,其實電台建築物空間並不大,細看只要大約10~15分鐘就看完了。

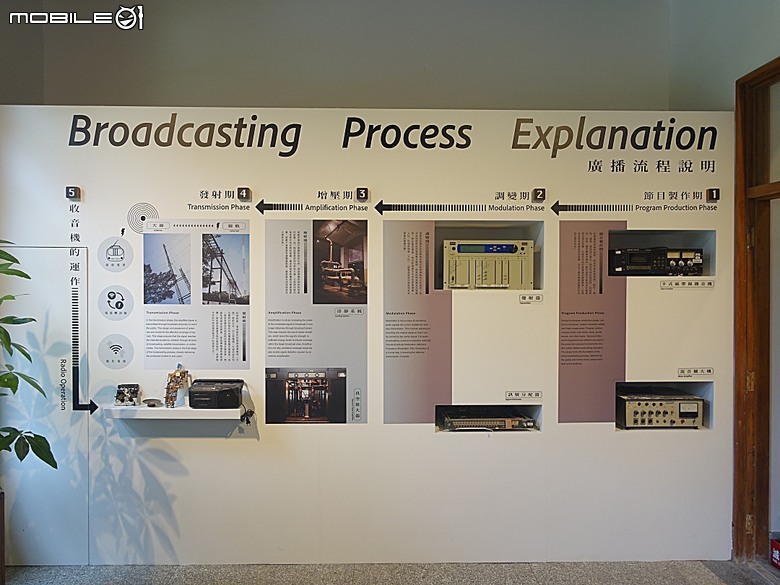

現在建築內部做為花蓮當地廣播史的展示空間,各區域的展示主題就如下列。

大概有1/3不做展示空間之用,分別做為咖啡室與閱讀室。

如果到花蓮玩,走累了,可以在這裡休息一下。

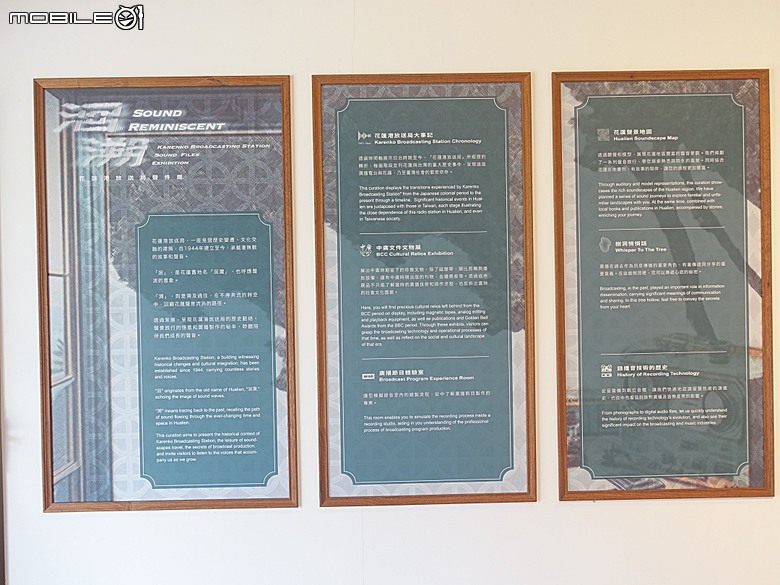

牆面上佈置的是花蓮港放送局的故事。

因為這座電台是日治時期快結束才成立的,所以大部分時間都是做為中廣花蓮台使用

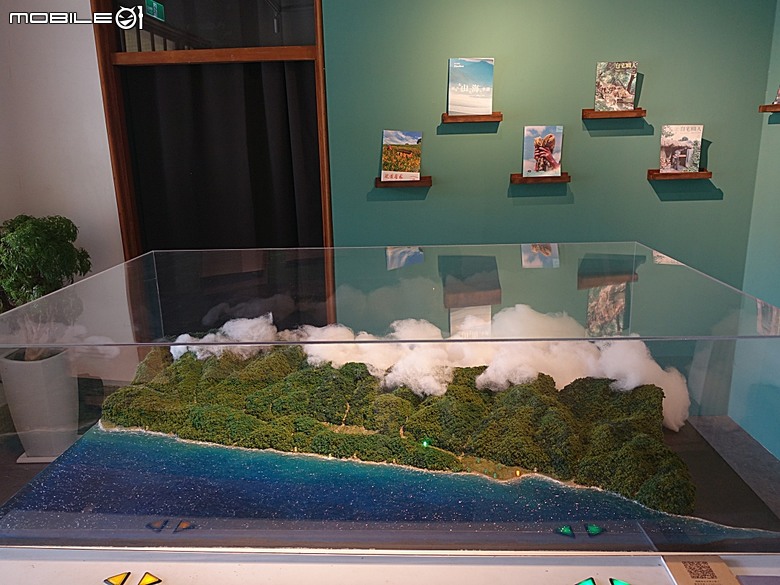

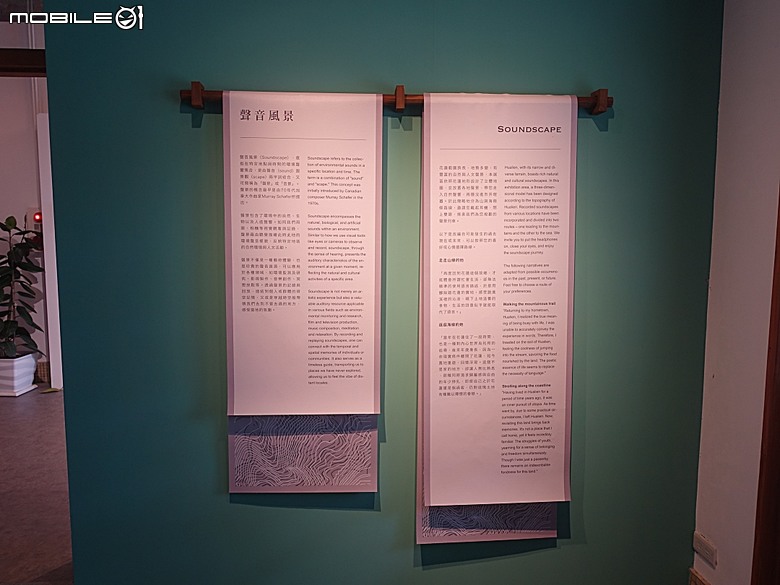

聲景地圖是什麼?就是在地的聲音呀!

不過這不是指在地人要表達的意見,而是指在地的故事,或是大自然環境的聲音。

花蓮地區的地景模型,用來做為聲景地圖展示之用。

旁邊的文字解說,告訴我們聲音風景是指什麼。

後面有一間房間看起來像是昔日的錄音室,現在作為展示錄播音歷史的空間。

裡面展示著錄音與播音器材。

有些器材對現在的年輕人來說,可能見都沒見過。

像是照片中的電唱機與盤帶,年輕一輩可能真的沒見過它們實際被運用的樣子。

有關錄、播音的文字說明,可以看一看。

參觀完上一張照片中的錄音室,循著走道見到了空心花磚。

這也是時代的眼淚。

另一邊的空間展示的是廣播流程,從節目製作到送出信號。

一旁的書桌,應該是意像展示,展示昔日廣播人的工作情形。

另一邊展示的舊器材,做什麼用的就沒研究了!

另一部舊器材!

這裡展示的應該就是中廣花蓮台得過的金鐘獎。

牆上的看板,從地圖的字體與展示方式,不難猜出它經歷了不少歲月。

這個空間是廣播節目體驗室,是需要預約與付費才能使用的空間。

老狗沒有預約,當然就算了!

走出房間,回到中央走廊,可以感受到磚木造建築的質樸。

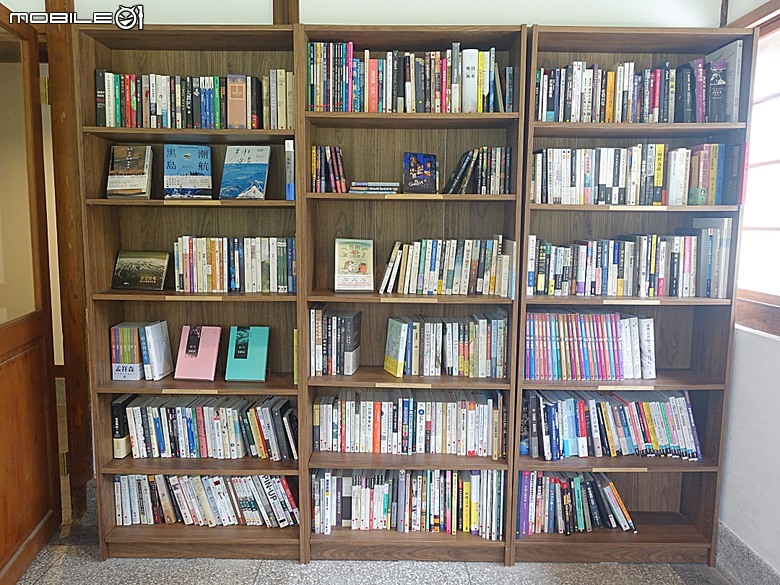

在走廊的盡頭是閱覽室,遊客可以在這裡小憩、看書。

環境挺不錯的!

牆上的書櫃有好多書,只是這年頭,它們只有積灰塵的命。

回到走廊,從盡頭往回看。

旁邊有一個房間被設置為哺集乳室,環境可說十分幽雅。

另外還有一處大空間,現在做為咖啡屋使用。

裡面也提供書籍,自由參閱!

還展示了一些昔日的器材,以及黑膠唱片。

室內參觀完畢,走到建築物後面看看外部空間。

後側外牆是日治時期建築常用的雨淋板。

高聳的天線,但相較於日治時期的其他放送所,據說是最短的…

正面的外牆,只有大門兩側是磚造,外貼馬賽克磁磚。

回頭再看一看這座小巧的廣播電台。

至於旁邊的樓房? 那是中華電信的。

對面就是松園別館的後側,等會兒買門票進去繞一繞。

現在整條松園街底都是花蓮港放送局1944的,招牌就立在街邊。

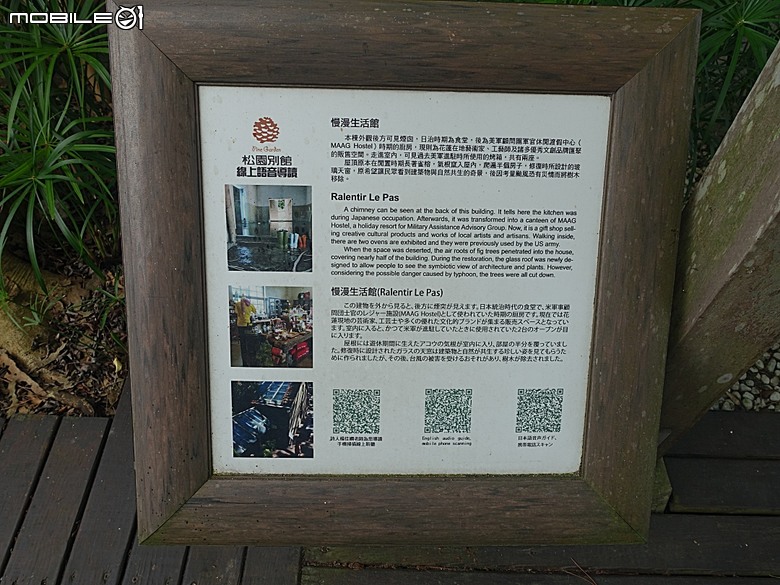

✅ 松園別館

位在花蓮港放送局前方,為興建於1942~43(昭和17~18)年之日軍花蓮港陸軍兵事部建築。1947年轉由陸軍總部管理,後來成為「美軍顧問團軍官休閒度假中心」。

1977年起所有權轉至國有財產局,1978年交由行政院退輔會管理。

2000年7月13日由花蓮縣政府設定為「歷史風貌專區」,並於2002年展開整修。

修復落成後,於2004年11月16日委由民間經營管理,並以「松園別館」之名開放參觀。2024年,因4月發生大地震及7月颱風來襲,

又適逢原承包商承包合約到期,松園別館自9月起閉園整修。

經過5個月的休養生息後,於今(2025)年1月10日重新開放。

全區內有日治時期之建築物4棟,主體建築為前棟宿舍及後棟服務空間。

此建物為二層樓仿洋式拱廊建築,因興建於日治晚期,

當時太平洋戰爭已經爆發,受限於資源有限,建築外觀簡樸,只求實用牢固。

因為2004年時,松園別館就已經開放參觀,到現今已經21年。

所以老狗曾經來訪此地數次,這次則是整修後第一次參觀。

這一段一開始,當然是放上松園別館主建築前面的照片。

這棟主建築應該是日軍兵事部辦公室,

在本地做為「美軍顧問團軍官休閒度假中心」時,改建為寢室使用。

雖然是沒有裝飾的仿洋式拱廊建築,但在松林之中,看起來同樣頗具情調。

有了前面的照片,那也要有後面的整體照。

這是在花蓮港放送局外的松園街上拍攝的後側照片,

可以看到除了主建築外,後方還有一棟平房建築物,據說是服務性建築。

在外面的松園街上可以看到位在主建築側後方的木造建築物。

這是松園別館中唯一的木造建築,猜測是日治時期兵事部的武道館。

木造建築的另一側,外表都是雨淋板。

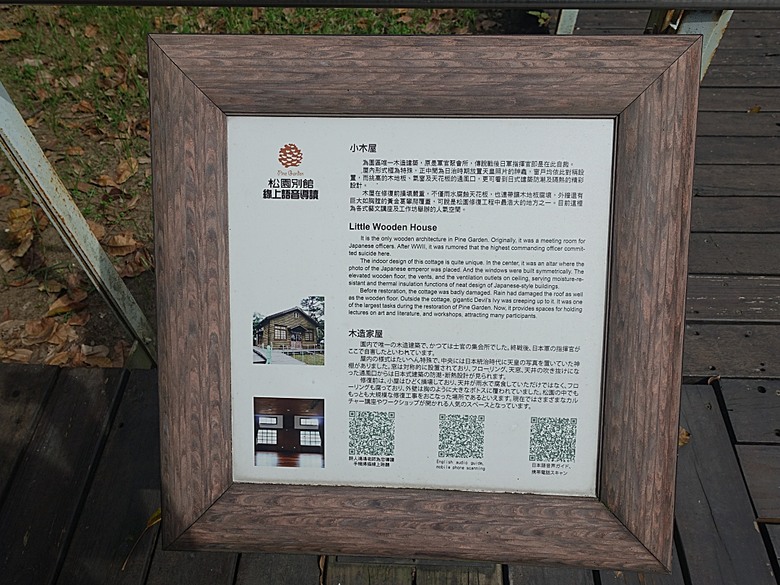

根據【松園別館】官網所述,這棟建築原是軍官聚會所。

但當老狗走進裡面後,覺得應該是當年駐守此地軍人練習武術的場合。

旁邊是另一棟小屋的後側。這棟是兵事部時期為食堂。

「美軍顧問團軍官休閒度假中心」(MAAG Hostel)時期,則是做為廚房使用。

可以見到建築物後側有凸出的煙囪。

來到大門口,還是老樣子,昔日的大理石門牌也還在。

就如同以往一樣,買票參觀!

成人門票60元,就是老狗手中的松果,來做個紀錄吧!

進了大門,讓門票和典雅的主建築合影!

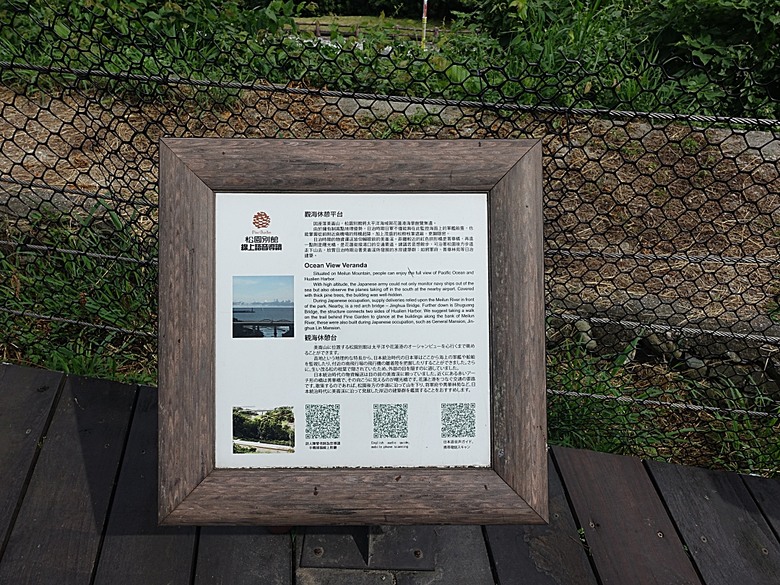

在主建築前,是松園別館最為知名的「遠眺太平洋」。

下方的曙光橋是花蓮港支線的鐵道橋樑,約於1939年前後建造。

拍照所站位置即為觀景平台。

下方有一面略有歷史的解說牌,可以掃上面的QR code聽故事。

主建築在不同角度拍攝,有不同角度的景,因為前面的松樹可說是婀娜多姿呀!

在下方木棧道上設有解說牌,同樣掃一掃QR code就可以聽一聽這棟建築物的故事。

但老狗認為解說牌放這麼低,是要讓遊客坐下來,還是蹲下來看?

主建築旁的廚房,上頭一樣爬滿了爬牆虎。

繼續沿著步道順時針方向前行,從不同角度欣賞這棟簡樸但典雅的仿洋式拱廊建築。

走到主建築側面,旁邊的松樹長的非常高。

在這裡可以看到剛剛造訪的花蓮港放送局。

主建築與附屬建築的側面,中間夾著後來增設的無障礙電梯。

附屬建築後方有座小水塘,裡面有許多水生生物。

來到松園別館內唯一木造建築,在官網中稱它為小木屋。

外牆為英式雨淋板,除了正面開門外,側面也開了大面積的門。

棧道上有一面與剛剛相同造型的解說牌。

小木屋的入口有著很簡單的雨遮。

木屋裡面幾乎舖滿木造地板。後牆上方有個內凹的空間,應該是神龕所在。

據說在日治時期,這裡放置的是天皇與皇后的「御真影」,不知是真是假?

雖稱小木屋,但內部空間並不小。

除了正面開小門外,兩側都有大面積拉門,應該可以容納不少人在這裡面活動。

老狗怎麼看都覺得這裡像是武道場,是給駐紮在兵事部的軍人練習戰技使用的。

在小木屋外有一大面看板,上面是這座小水池裡的生物照片,以及文字解說。

基本上,這座水池是個小小生態系,裡面的動植物自給自足。

來到這個位置是主建築的左後側,牆面快被爬牆虎佔滿了。

在另一側的食堂建築也一樣,牆上都是爬牆虎。

要說這樣會讓園區多點綠色面積嗎?

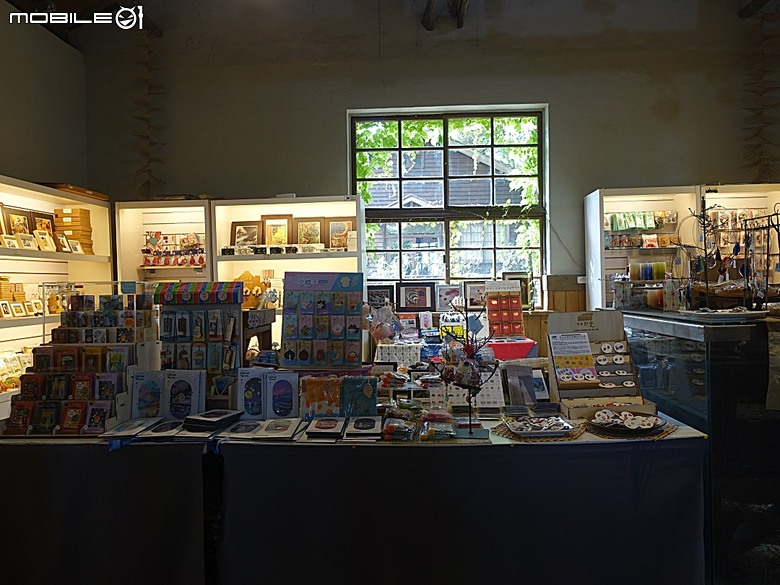

來到昔日食堂外,現在裡面是紀念品賣店。

再次見到同一款解說牌,食堂被改為生活館了。

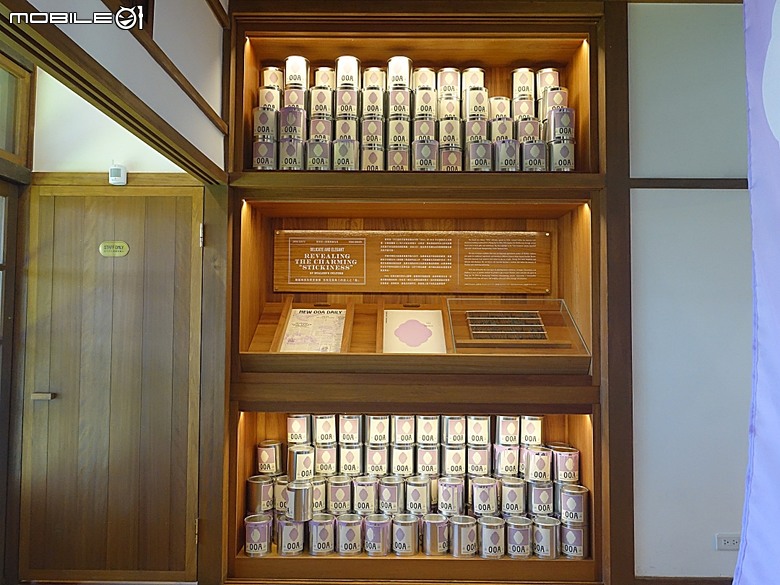

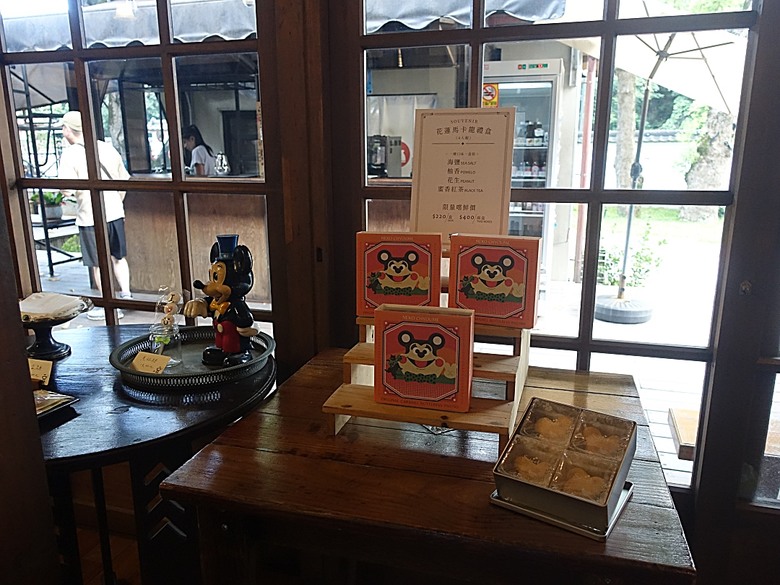

裡面販售文創商品、紀念品等,有不少有趣的小東西。

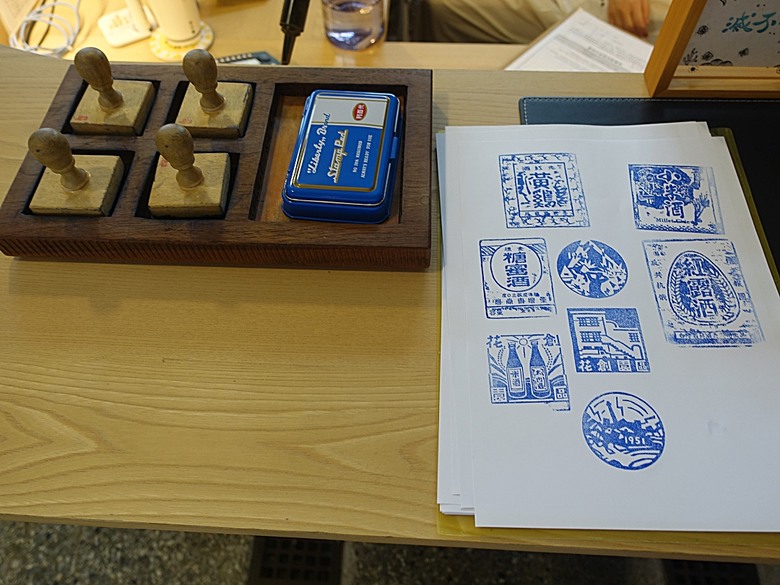

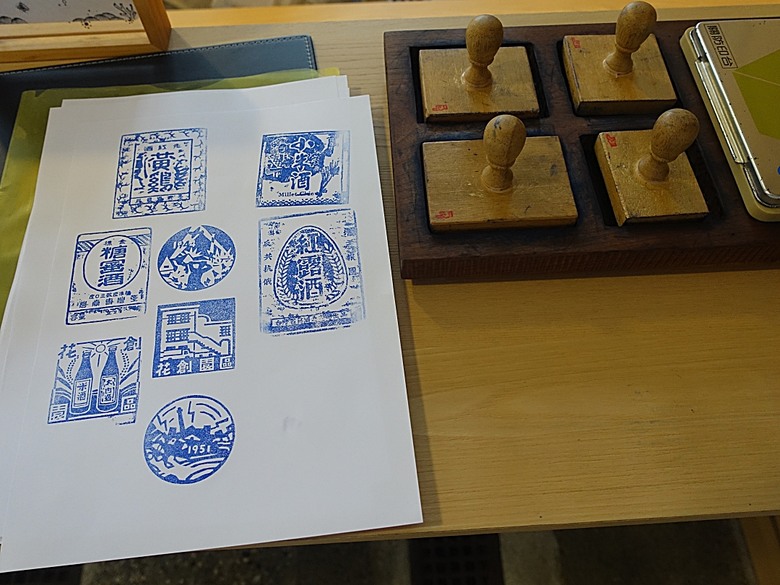

這裡有紀念章,當作紀念品蓋回家是一定要的。

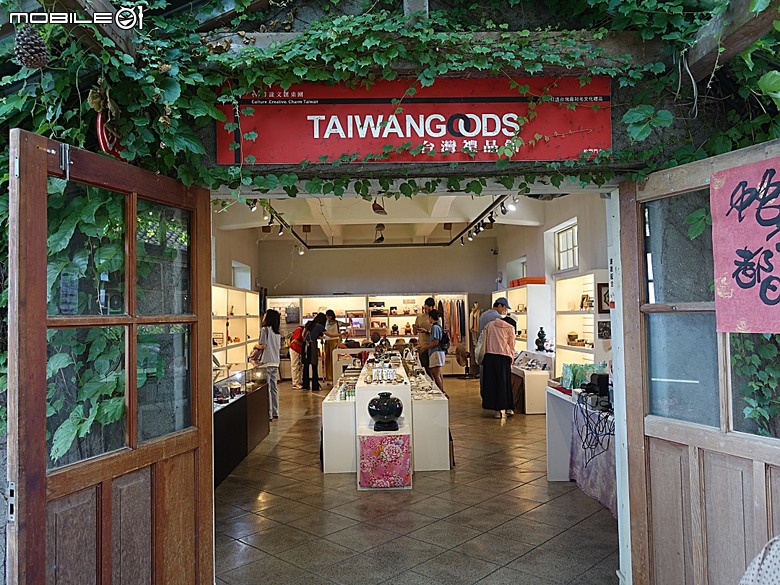

對面就是主建築物,一樓部分空間作為台灣禮品店。

裡面販售的大都是結合臺灣特色的小禮物。

老狗對禮品與文創商品沒什麼興趣。

來到主建築一樓前方的迴廊,拍照的好地方。

拱型造型讓人不得不想拿它做為前景。

一樓除了臺灣禮品館外,其他空間作為辦公室使用。

順著樓梯上二樓,看看現在有什麼展出。

但在還沒見到展出之前,先看到奇特的樓梯設計。

順著樓梯上樓,到折彎處可以向左、右側各爬個幾階, 然後進入辦公室裡。

是說戰時的建築設計都會備好逃生路線,但卻是只有半套嗎?

樓梯經過轉折點後,可以轉向左右兩側進入辦公室,也可以迴轉後來到二樓前側陽台。

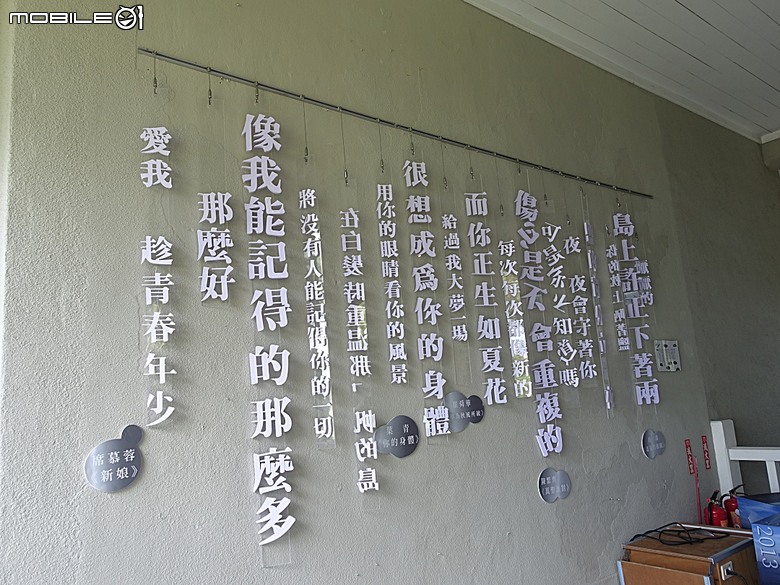

牆上的詩歌。

二樓辦公室分為左右兩側,現在都做為展場使用。

在這裡面抬頭可以見到建築物的屋頂內側,為洋小屋形式屋架。

下方則是藝術品展示區。

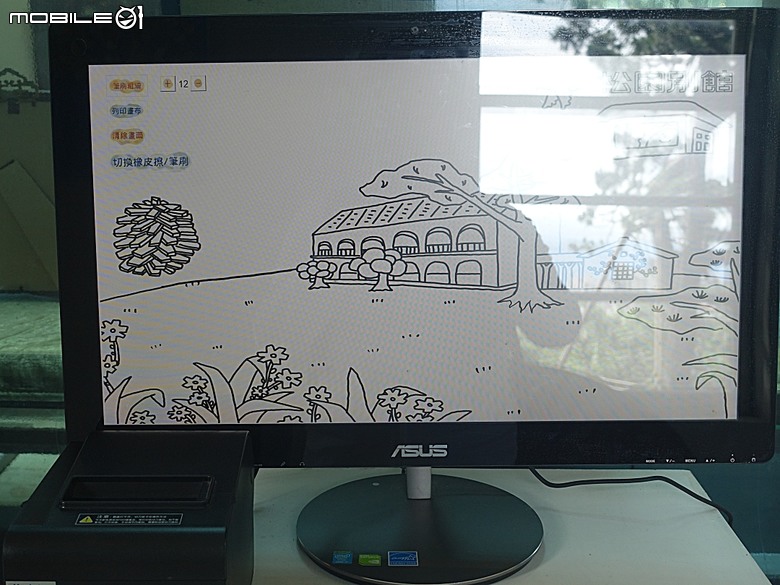

在展場旁的空間,是提供作為電腦繪圖的活動區。

另一側的展場,同樣可見天花板的結構。

這一邊展場面積似乎較大,可以見到天花板的面積更多。

二樓迴廊外有女兒牆,內有大窗,也是拍照好場景。

迴廊裡放了幾張沙發椅,是給遊客休息、賞海景、放空、滑手機的好地方。

後側這一面沒有迴廊,直接是大型落地窗,外面爬滿了爬牆虎,顯的綠意盎然。

參觀完二樓後,回到一樓的迴廊。

厚重的防爆門,前為鐵質,後為鋼筋水泥之實心厚門板,厚度達四公分。

據說此門並非原建築所有,

推測為國民政府接收後,配合左側磚造建築水泥牆所新增的後門,

地方盛傳為彈藥庫之防爆門。

最後來到防空壕,這種建築在現代已經非常少見。

因為位在半地下,必須向下踏個幾階才進的去。

洞內的高度不高,行走時要小心撞到屋頂。

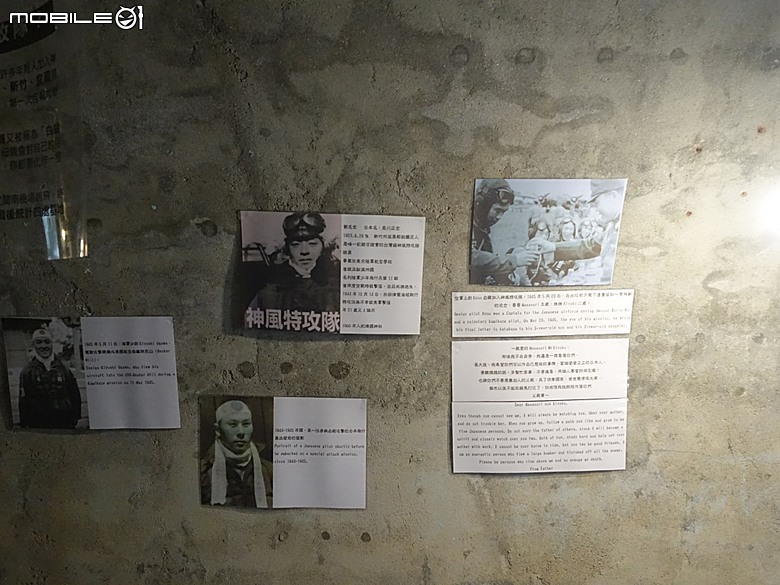

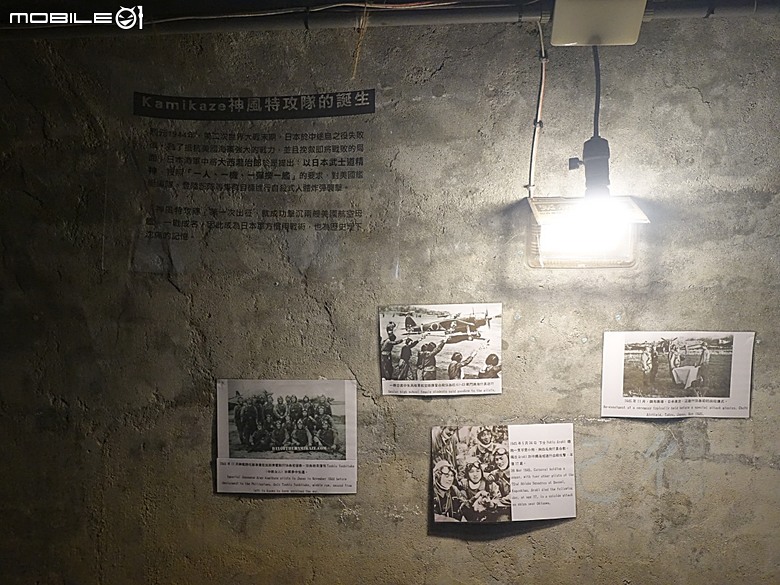

牆上張貼的是日軍神風特攻隊的隊員照片和事蹟。

這裡概略的介紹了在戰事末期發生的日軍故事。

防空壕兩側有出入口,從另一邊走上來後,可以完整的看到整座防空洞。

換個不同的角度來看主建築與附屬的食堂。

要離開之前從大門附近回頭一看,真的是怎麼拍怎麼漂亮的地方。

✅ 花蓮將軍府1936 |美崙溪畔日式宿舍

離開松園別館,順著松園街滑下山坡,來到「花蓮將軍府1936」。這裡是由一群興建於1936(昭和11)年的木造日式官舍建築聚落所組成。

當時是提供予當時派駐於花蓮港的軍官們居住,整個宿舍群共計有8棟官舍。

其中位居中央的獨棟獨院官舍,據說為日治時期花蓮指揮官中村大佐的寓所。

圍繞這棟宿舍的週邊,尚有共計有7棟採二戶建形式的官舍。

這7棟官舍的內部空間大小略有不同,分配予不同位階的軍官入住。

二戰結束後,這一處宿舍群由國軍接收成為眷舍,

之後輾轉為國軍化學兵學校作為教職員眷舍使用。

2005年時,原住戶因眷村改建計畫遷出,

留下的宿舍建築則在社區居民及學者積極主動連署下,爭取為文化資產保留。

2005年2月時,這群建築物以「美崙溪畔日式宿舍」為名,做為文化資產保留。

其中位居中央的獨棟官舍被花蓮縣文化局指定為縣定古蹟,

週邊的7棟雙併官舍則被花蓮縣文化局登錄為歷史建築。

然而,這8棟官舍建築在保留為文化資產後卻長期無整修經費,

直到2020年8月才取得經費,啟動整修作業。

整修完工後,歷經招商等行政作業,

在2024年4月1日以「花蓮將軍府1936」為名正式遊客開放。

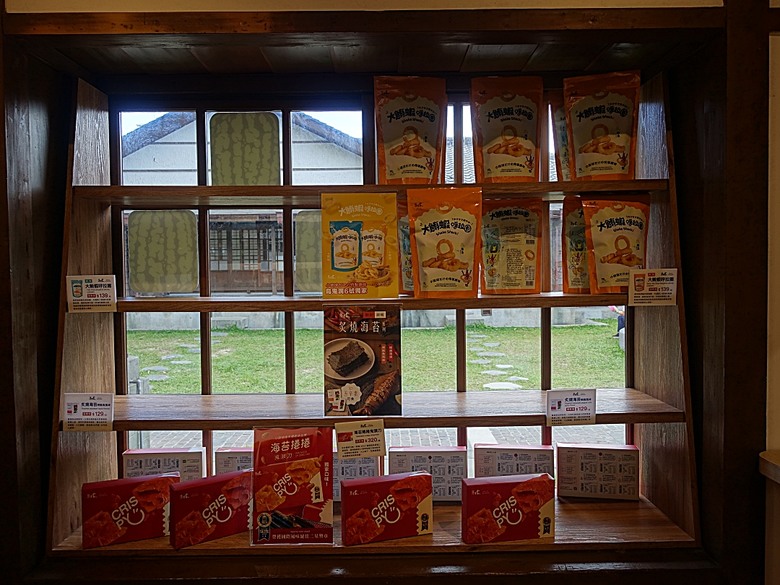

現在這8棟日式宿舍成為糕餅賣店、伴手禮、冰淇淋店、酒吧等賣店。

轉型為花蓮市區內的新興觀光景點。

遊客一車一車的進入園區,與整修之前的杳無人煙有著天壤之別。

希望這處文化資產可以持續為花蓮的觀光帶來人氣。現今登記為文化資產之名稱為。

在整修後新增的大門地標,相當有設計感。

旁邊是入園須知,以及園區內進駐店家的介紹。

對了,老狗在裡面亂亂逛時聽到有帶隊導遊說晚上會點燈,比白天有氣氛多了。

或許那天有機會再訪花蓮時,挑個晚上來走走。

從大門地標後方往下走就會見到已經整修過的日式宿舍。

老狗先前造訪這區日式宿舍時,

就覺得它的保留完整程度比大部分北臺灣的日式宿舍來的好。

主體整修後,再加上週邊的造景,應該能成為吸引外地遊客的旅遊亮點。

不然花蓮老是靠那幾個老掉牙的知名景點,

縱使美景依然,但沒有新鮮感又無法創造出話題,很難讓觀光業復甦。

在走進去的步道上看到全區的地圖,算一算這裡有11棟建築。

其中最左邊的L和最下方的J,不屬於文化資產範圍。

正中央的A棟面積最大,是真正的「將軍府」,就是被指定為縣定古蹟的那棟。

在A棟上方與左側的G棟與H棟都是二戶建,面積第二大。

右側的E與F棟也是二戶建,面積與G, H棟差不多,但基地形狀不同。

下方的B, C, D棟也是二戶建,面積相對較小。

一整區的日式木造宿舍,加上庭園造景,怎麼看都令人覺得心曠神怡。

H棟的正立面,左右兩側各是這一戶的大門。

看到了「準備中」三個大字,決定等會兒再繞過來看。

另一邊只有1棟,就是雙拼的G棟。

照片中的電箱有點剎風景。

走到正面拍張正立面照,這樣好多了。

下次再造訪要記得帶超廣角鏡來,RX100M3的廣角不太夠力…

G棟是二戶建的日式建築,現在左右兩戶分屬不同店家經營。

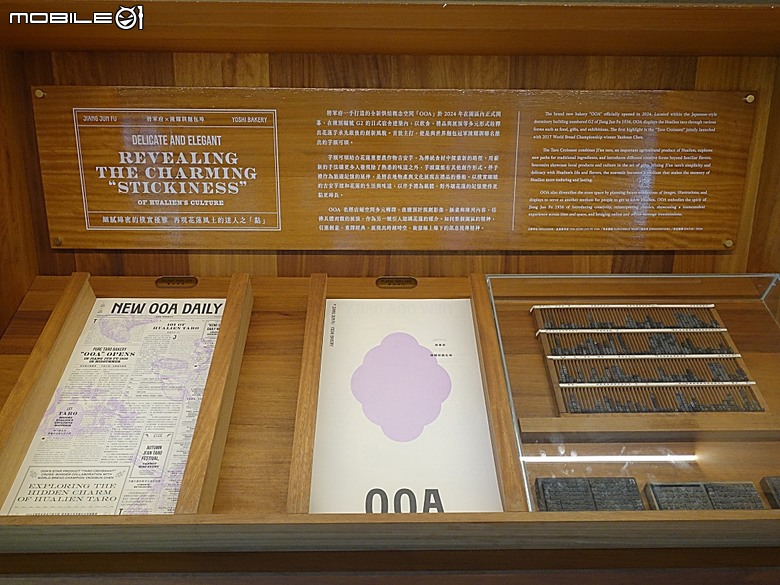

左邊是知名麵包師傅陳耀訓經營的賣店。

右邊是花蓮縣餅—普提餅舖。

先到左邊的陳耀訓麵包舖去看看。

這棟日式宿舍的外牆修復的很好,但內部如何就待進門去瞧瞧。

旁邊還有一小塊凸出來的建築,這應該是後期住戶增建的空間,因故被保留下來的!

走進室內,有冷氣真棒!

內部保留了一些日式宿舍建築的特色,例如上方的欄間。

但因為改為營業場所,各個空間之間的襖與障子都被收起,或是移除。

這裡是陳耀訓師傅使用的麵包–芋頭可頌使用材料的介紹。

拍張特寫,老狗就不用打字了。

可是材料介紹和鉛字有什麼關係?

只看到介紹,那成品呢?在櫥窗裡。

芋頭可頌看起來真的很可口。

店員問老狗要不要來一個? 然而天氣實在太熱,來碗剉冰比較實在。

所以讓相機吃就好…

再到隔壁去看一看。

老狗走出來時,遇上一群遊客往內走。

雖然陳耀訓是世界麵包冠軍,但天氣熱實在讓人沒食慾,不知道會有多少遊客買來品嚐?

到右邊的普提餅舖去看一看吧!

一進門,低頭看到踏込的磁磚,應該是後期居民加貼上去,被保留下來的。

這個空間裡主打的是照片中的菩提酥。

一樣覺得看起來很美味,但一樣的沒有胃口,吃不下…

另外還陳設了菩提餅舖的其他產品。

還保留了一些空間,提供座椅讓遊人可以坐下來享用點心,看看窗外的庭園造景。

坐在窗邊的座椅享用美食,光是用想的就覺得心情很好!

這個空間應該是日式住宅中的座敷,因為看到了床之間與床脇。

照片中左邊是床之間,右邊是床脇。

好奇走進床脇看,發現裡面被改造過了。

應該有的天袋、地袋、違い棚(ちがい‐だな)都不見了,變成簡單的置物架。

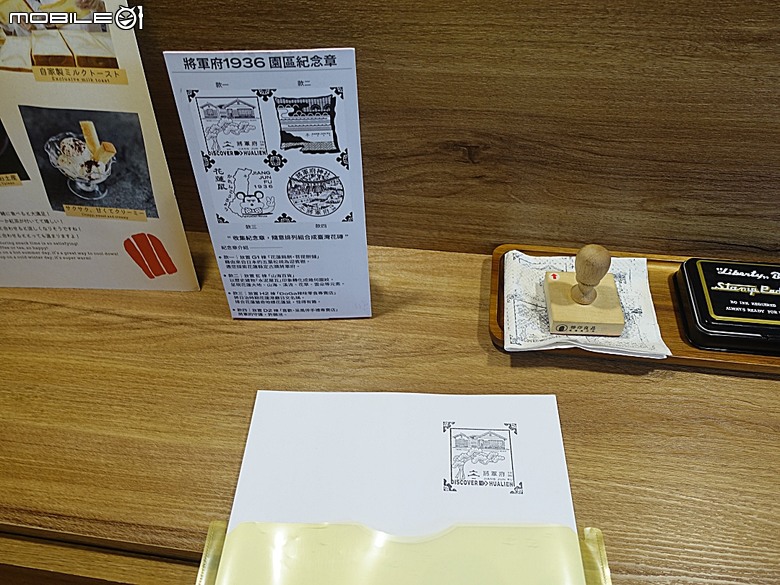

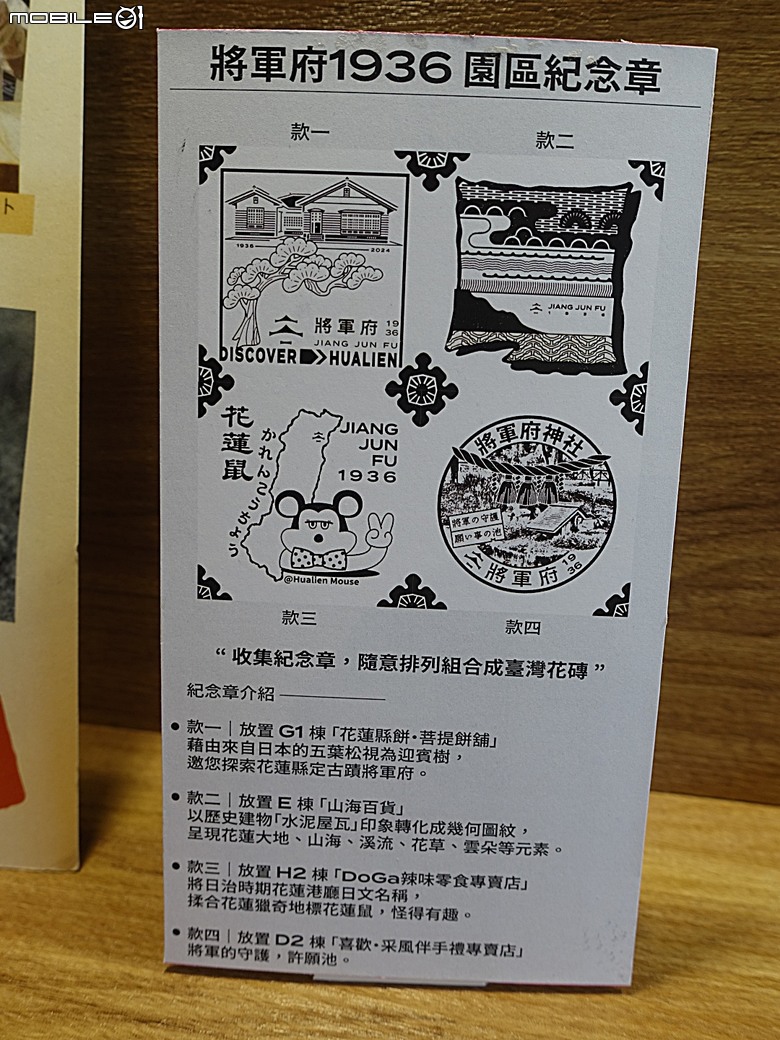

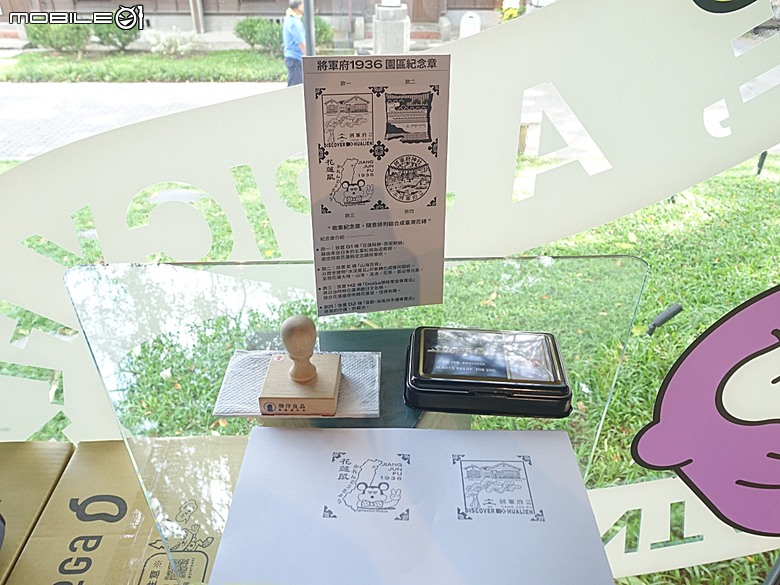

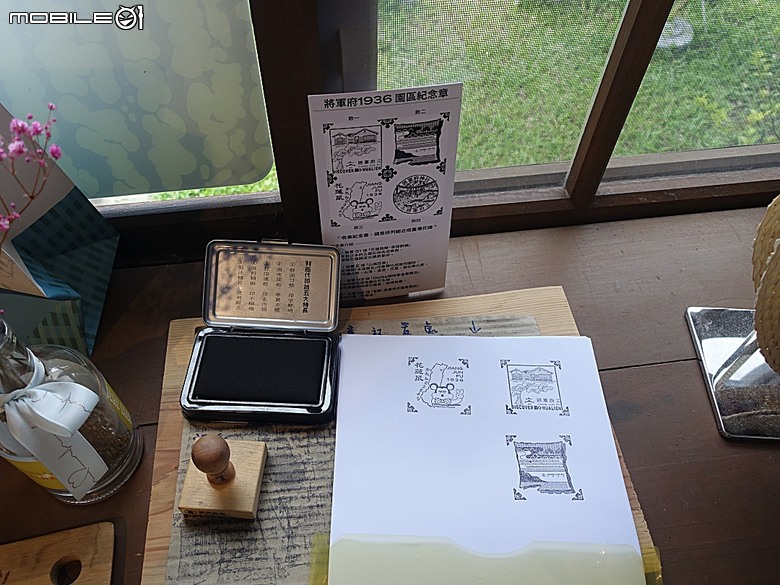

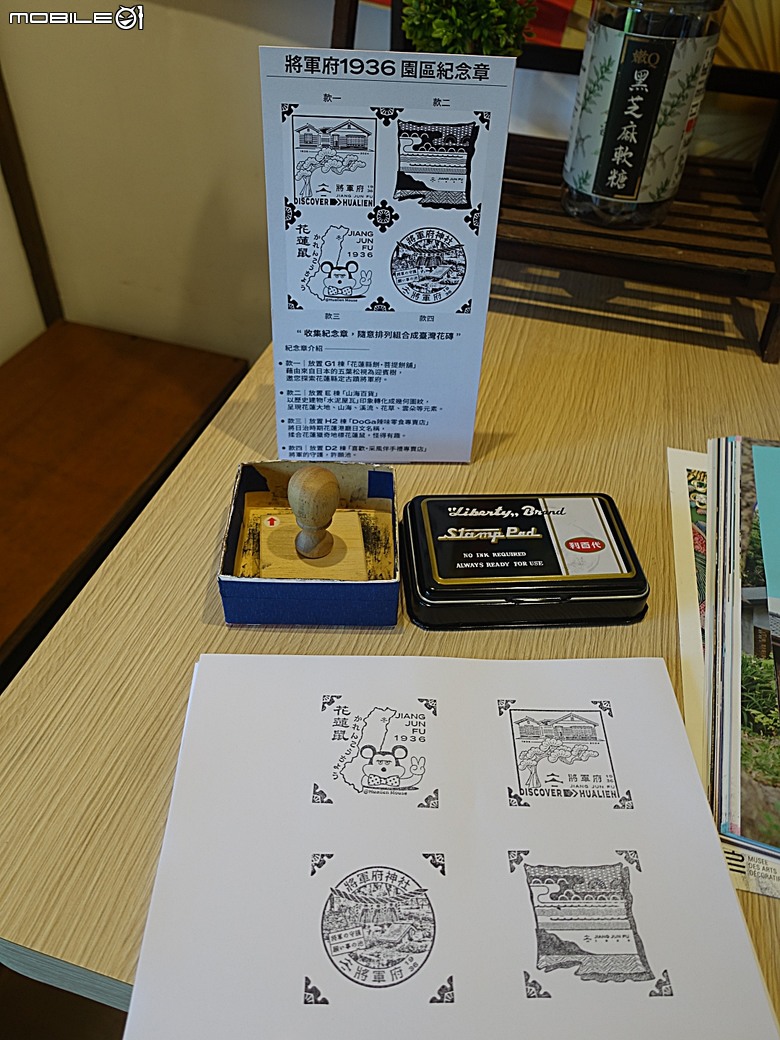

這裡有紀念章,先蓋回家再說。

現在園區裡共有這4顆紀念章,分散在不同店家中。

另一邊的床之間仍然保留展示的功能。

G棟逛完了,換對面的H棟,同樣是二戶建,外型與G棟完全相同。

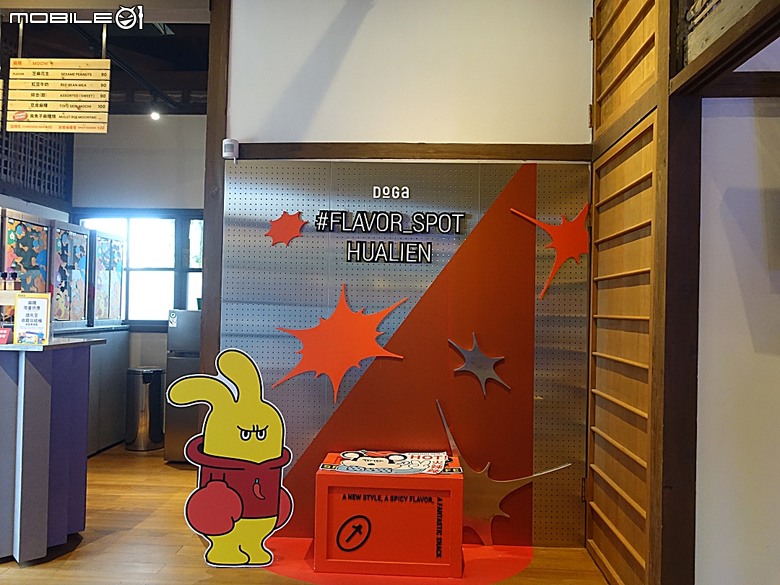

右邊這一戶是賣辣味零食的DoGa,左邊那戶是賣海鮮湯泡飯的定置漁場。

先到右邊這棟看一看。

G棟與H棟應該是一模一樣的孿生兄弟,外形完全一樣。

一進門就發現海報相當新潮,畢竟辣味零食強調的就是衝擊性呀!

老狗基本上不愛吃辣,所以沒用心去看他們有什麼產品。

只是偶然下見到這面刻意露出牆壁內部的編竹夾泥牆。

至於有那些零食? 就請自行賞閱照片吧!

難得見到被刻意保留的編竹夾泥牆內部,。

這2位是產品上的卡通人物嗎?

其他放在昔日緣側位置的零食。

這裡應該是刻意保留,未舖上木地板,而以強化玻璃取代,要讓遊人了解內部配置的設計。

老狗猜測窗戶應該更換過了,才會變成不是重錘窗的樣式。

在DoGa辣味美食裡有另一顆紀念章,蓋回家去是一定要的。

右側這戶內部改變不小,勉強還能看出日治時期的宿舍建築格局。

至於左側的定置漁場,看來是作為餐廳使用。

既然營業時間還沒到,而且老狗又不打算在這裡用餐,直接跳過吧!

走到H棟後方,會見到向外推的落地窗另一側的廣告。

旁邊就是全園區內面積最大的官舍。

從面積推算,約當日治時期高等官舍第三種。

前面有提到這棟建築物是日軍在花蓮最高指揮官中村大佐的官舍。

下面照片中這個角度,可以見到位在大門對側的「濡緣」,

左方有較高的水泥牆,應當是炊事場、風呂、便所等的位置。

旁邊設有勝手口,內部應該是裏玄關。

順時鐘繞行官舍,來到大門入口那一邊。

大門入口,外面的水池是新增的造景。

在尚未整修前,這個位置沒有水池,但有了這座水池,整體感覺更悠閒。

往後退到水池後方,可以拍下整座高等官舍的正立面。

換個角度,可見官舍的右側,內部應該是一間房間。

這個位置是官舍的右側,有著大面積的緣側,旁邊還有收納雨淋板的戶袋。

繞了一圈,回到濡緣。

透過玻璃往裡面看,這座建築物內部應該另有它用。

但是遊客是可以在外面拍拍照的。

畢竟有這麼大片濡緣的日式官舍不多。

終於等到遊客拍完照的空檔,可以完整的拍下這一側的照片。

走過A棟官舍,來到右側的F棟。

這棟官舍建築也是二戶建,但是基地形狀和G, H棟不同。

這時突然出現這位同類,目光都轉移到牠身上了,超級活潑的…

F棟官舍左右兩邊各一戶,現在應該都是同一家業者承包。

看了大門外側的門柱,店名叫FUJO,是歐陸餐點餐廳。

老狗到訪的這個時間點正休息中。

在F棟左側有個方形裝沙的水泥容器,旁邊的立牌寫消防沉砂池。

這也是日治時期遺留下來的設施。

現在那有在使用消防砂? 早就被滅火器取代。

旁邊的水泥色房屋應該是後期增建的,正好留下來當作廚房使用。

再往旁邊移動就是美崙溪。

現在汽車只能在溪畔小路行駛,不能開進官舍區內的道路。

回頭一看,像不像從前日本村庄的街道?

F棟的對面是E棟,一樣是二戶建,但也一樣有著與F, G, H不同的基地形狀。

因為基地形狀不同,建築外形也跟著不同。

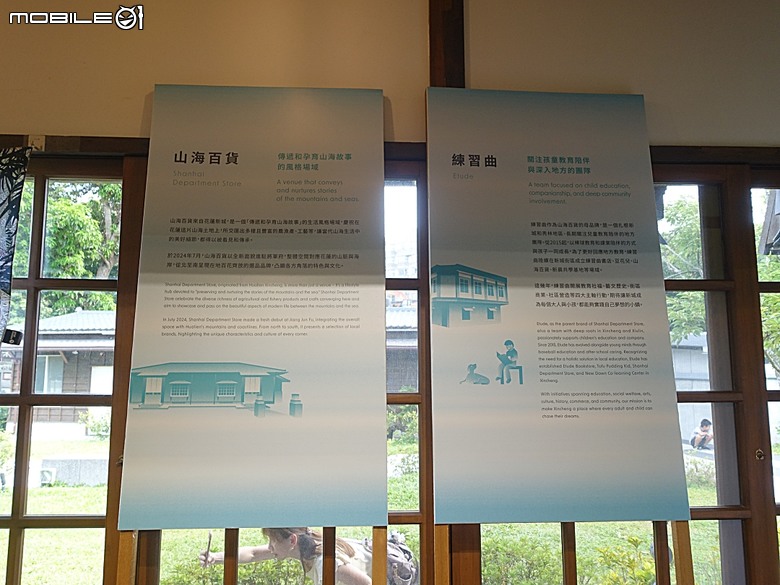

現在由單一家業者「山海百貨」承租使用。

山海百貨保留建築左側的大門做為出入之用,而這裡販售的是花蓮各地的名產。

走進室內逛一逛,難怪稱為「花蓮在地選品店」。

因為賣的商品都是利用在地材料所生產為主。

這是最後一顆將軍府的紀念章,放在山海百貨的窗台上,一起蓋回家。

至於賣些什麼? 老狗沒仔細研究,但大多屬2級產業所得的產品。

這麼多琳琅滿目的小禮品,是否都是在地生產?

室內隔間障子和襖也都被移除,只留下頗具歷史,有透雕的欄間。

像這樣的欄間有好幾片,非常難得。

這是另一個位置,欄間的透雕花紋不同於前面那幾片。

這又是另一片,透雕的花紋不一樣。

E棟原本應該是兩戶,現在內部打通,變成同一個出入口。

照片中有小架子的位置,應該是居間旁的押入。

山海百貨裡有的沒的百貨、零食一堆,但對老狗而言就是看看舊建築就好。

另一戶的踏込被封起來,做為商品展示空間。

這裡面有冷氣,有座椅,所以稍事休息一下…

看別人亂亂逛、亂亂買,也是一種樂趣。

牆上還有店家「山海百貨」,以及母品牌「練習曲」的介紹。

另一邊的另一戶大門口,現在都從這裡進出。

在E棟旁邊這棟是D棟,可以看到建築外觀和E, F, G, H等棟都有些差別。

最大的差別就是在中脊桁末端有個小小的「切角」。

內部空間也可能比E, F, G, H棟稍小一點。

D棟右側現在是「喜歡。采風 伴手禮專賣店」,至於賣些什麼伴手禮,進門去看看。

一進門見到大大的logo。

室內的空間很明顯的被改造過。

這裡可能是押入的位置,拆掉中間的隔板後變成座位區。

最後一顆紀念章在桌上,雖然全數蓋完,但要精準的拼在一起頗為困難。

這裡出售的伴手禮應該就是一些零食吧! 一袋一袋的。

不同口味的零嘴,看看就好…

這裡也是,一樣看看就好…

D棟的另一邊是和服出租空間。

門口放了價碼表。

只是沒看到有人租來穿著拍照,可能是天氣太熱了吧!

D棟的左側是C棟,造型和D棟一模一樣。

C棟右側是小酒館—後山小酒窩,入口改到建築的後方。

左側是賣甜點、冰品的「貓丁目」。

難不成店裡有貓?進去看看。

一進門就見到這隻貓,不過也只有這隻貓而已,沒有別的。

賣冰品的櫃台,上方的漫畫挺有趣的。

現在賣的甜點是這個,頗適合現在的氣溫。

其他的空間改造為座位區。

或是用來擺設小餅乾、馬卡龍等伴手禮。

這個角落頗有五零年代咖啡館的氣氛。

C棟的斜對面有座大型防空洞,就依它原本的樣子靜態保留。

話說回來,這座防空洞空間可以用來做什麼? 一家小小賣店嗎…

旁邊就是H棟的後側,原本緣側的木框玻璃窗被改為大型落地窗。

C棟的左側是B棟,造型與C棟完全相同,在中脊桁一樣有切角頂。

B棟一樣是二戶建,左右兩戶都被花蓮有名的咖哩專賣店—家咖哩所承接,做為餐廳使用。

因為營業時間還沒到,所以門口放著「準備中」的立牌。

B棟左側那一戶的大門,看起來已經不從這裡進出。

繞到B棟的另一側,可以見到大面積的緣側。

從這一側比較容易觀察到它的切角頂。

又看到剛剛的同類…

C棟也有切角頂,後側增建了平台。

後方有個小小空間,猜想是做為廚房使用。

因為C棟右側這戶是小酒館,總要能賣點下酒的料理。

而文化資產內部不得使用明火,要開火料理得在建築物外的空間。

C棟的緣側變成了後山小酒窩的大門。

現在還沒到用餐時間,所以門是關著的。

不過玻璃門上的對聯頗為耐人尋味!

後山小酒窩竟然還有這樣的座位區,在上面要是喝茫了,要怎麼下來…

菜單如圖,能在這裡小酌應該是人生一大樂事,不過老狗不行…

C棟與D棟之間的小路,像不像在日本社區裡?

回到「中央通り」,在盡頭往回看,像不像充滿日式風情的小社區?

在「中央通り」的盡頭旁有個小水池,除了人工瀑布造景外,還有座小神社。

人工瀑布造景有模有樣。

至於這座小小的建築物,真的是神社嗎?

老狗停留在將軍府1936的時間差不多到了,該順著「中央通り」往外走。

半路上撿到一顆落下的芒果,拿它和A棟正牌將軍府合照。

在路旁的解說牌。

如果照這上面所寫的,那這批宿舍的興建年代究竟是1926,還是1936?

還是在這段時間陸續拓建? 這就不清楚了。

位在這條「中央通り」的盡頭是間仿日式木造建築的小屋,好像是小型手沖咖啡館。

稍稍等候一下,拍張沒有遊客的照片。

這是利用觀景平台搭建出來的小店面—將軍淬×iDrop CAFE,賣手沖咖啡的小攤。

旁邊是賣西瓜的攤子嗎?

順著樓梯往上走,來到手沖咖啡店的樓上,就是可以欣賞這群日式建築的觀景平台。

站在平台上看過去,就像真正的日式社區。

上方的人行道邊則是園區內店家的廣告看板。

以日文為主的看板,像不像在日本的街景?

✅ 台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸

離開將軍府後,看看還有一些時間,於是騎著機車到舊火車站繞一繞。路過瓊崖海棠綠色隧道,這是位在明禮路上的一整排瓊崖海棠。

這排行道樹是1908年臺灣總督府為了慶祝花蓮港區醫院落成而栽植紀念。

歲月悠悠,就這樣過了一百多年,道路兩旁的樹「手牽手」,變成了綠色隧道。

來到位在舊火車站附近的台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸。

這棟建築是鐵道部高等官舍,約建於1930(昭和5)年左右,建築本體為單層日式木造建築

有寬廣的前庭與內凹的大門玄關。

大門前有西洋列柱式結構,兩側屋頂分別是寄棟造與入母屋破風,

中間則以千鳥破風式樣連接組成,相當精美。

臺鐵於2016年至2018年間投入2,000多萬元經費修復,

之後曾於2019年有民間業者承接經營,

但現在又回到大門深鎖的情況,非常可惜。

老狗在附近繞了一圈,這裡只有這樣孤零零一棟日式建築,

週邊都是舊宿舍拆除後留下的空地,這棟老宅活像預售屋的樣品屋。

說實在話,就算是承包這棟建築,因為鄰近沒有其他店家,不可能形成商圈。

要如何單靠老宅內的商家來吸引來客消費以支撐商業營運?

如果時光回到十年前,臺鐵還沒把週邊的其他日式宿舍全部拆除,

或許還有可能像將軍府一樣,經過整修形成觀光商圈。

✅ 野光 Fluorescent (原:黑金通)

機車方便移動,於是來到了位在舊火車站正前方的這棟三層樓房。老狗在2019年年初時來過這裡,當時進駐的商家名為「黑金通」,

是以門前的中山路在日治時期的街道名為名。

這棟建築物雖然興建於1951年,歷史不算久。

可是因為所在位置在臺東線鐵路的北端—花蓮火車站正前方。

因此成為北迴鐵路還沒有通車之前臺灣東岸的交通樞紐,是海路及鐵公路的會集點。

日治時期,這棟建築所在位置是「台東拓殖合資會社」及「鹽水港製糖株式會社」的辦公室。

二戰之後,則成為《更生日報》營業所,

1951年重建後依序有民航公司、華航、報關行、運輸公司進駐。

從2013年起開始有文創商品業者進駐,

然而隨著旅遊業的蕭條,這棟樓已經換了好幾次進駐業者。

建築雖是二戰之後所建,但建築本體卻保留不少日治後期建築的元素。

也因此讓整棟建築在一些小地方多了一些裝飾,整體感覺比同時期建築來的美觀別緻。

現今進駐的業者是野光 Fluorescent,

一樓作為文創商品商店,二樓以上做為餐廳。

老狗想看看裡面賣些什麼文創商品,於是推開大門入內。

不過看到的商品量不多,有一半空間也是做為餐廳使用。

通往二樓的樓梯還是原來「黑金通」時期的樣子。

簡單看過商品後,走出大門,看到石來運轉,這是原本花蓮舊火車站的方向。

現在只有孤零零一棟建築物在舊火車站前廣場,沒有鄰近店家。

而東大門夜市步行到這裡也要2分鐘,前面的處長官邸離這裡步行大約3分鐘。

這路程雖短,但卻沒有任何一個店面。

旁邊斜對面的天王星大樓又在2024年4月的地震中倒塌,原址現在是空地。

孤零零一個店面,是要怎麼「結市」? 難怪文創商店開不下去。

雖然這棟樓房的外牆上還保留昔日進駐的公司行號招牌,顯然曾經輝煌。

然而隨著交通動線轉移,又無法塑造「結市」的要素,大概就注定就沒落吧!

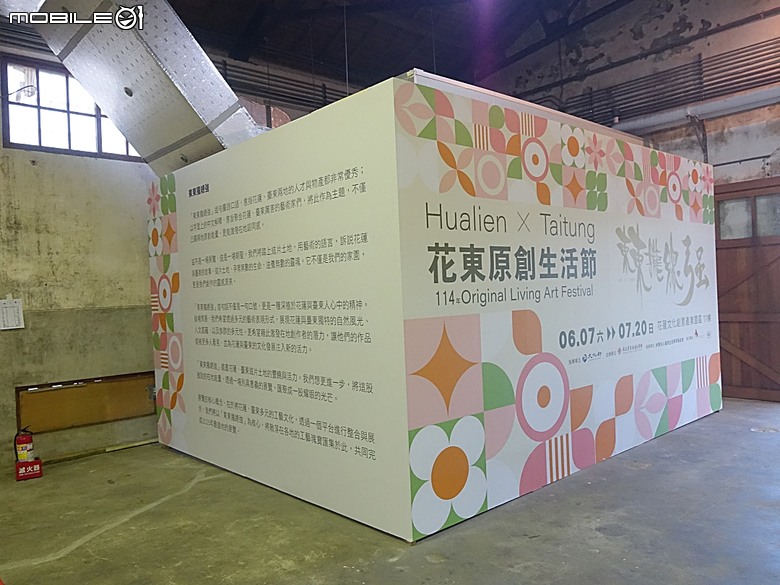

✅ 花蓮文化創意產業園區 |花蓮舊酒廠

離開野光 Fluorescent之後,還有一小時左右的空檔,於是決定再訪花蓮文化創意產業園區。

雖然說是再訪,可是距離上次到訪的2018年,已經有7年的時間。

在這7年間,花蓮歷經了好幾次大型天災,

位在市中心的這座大型工業建築遺蹟,不知道變成什麼樣子了?

花蓮文化創意產業園區,就是昔日的花蓮酒廠。

最早為1913(大正2)年由「宜蘭振拓株式會社」設立的「花蓮港稻住工場」,

專門製造紅酒和米酒等酒類。

1922(大正11)年日本政府在臺實施酒類專賣,

同年7月1日由臺灣總督府接管專賣局,稱為「臺灣專賣局花蓮港支局」。

二戰後由臺灣省專賣局接收,繼續作為酒廠使用。

直到1988年,位於美崙工業區的新酒廠完工啟用,花蓮舊酒廠的製酒歷史劃上句點。

在作為酒廠的六十餘年期間,整體場域陸續興建多棟建築物,

分別為辦公廳舍、餐廳、倉庫群、工場等。

直到2002年登錄為歷史建築為止,全區現存26棟建築。

在歷經2006年文建會接管及修繕後,

於2012年以「花蓮文創產業園區」開放參觀,並以ROT方式委託外部單位營運。

2018年的地震造成建物多處受損,致使承包商無法繼續營運。

文化部於2019年終止委託,園區暫時關閉,並進行修繕維護工程。

2020年1月1日起再委託國立臺東生活美學館進駐及協助管理工作,並提出全區規劃案。

最後於2020年底進行全區開放工作。

2022年7月1日起委託財團法人臺灣生活美學基金會,

負責園區營運管理,以東部地區文化創意產業發展基地的角色再次出發。

所以從2018年到現在,不止歷經2次地震,連承包商都由民間企業換成財團法人。

營運方式想必有很大的變化。

果不其然,在園區旁的機車停車格停好機車後,立馬見到鷹架。

旁邊的木造倉庫建築正在整修中。

往花創的大門口走過去,看看從前很熱鬧的中華、中正路口是否熱鬧依舊?

很明顯可以感受到花蓮觀光人潮的減少。

位在大門口旁的員工餐廳,好像已經停止使用很久了。

封住窗戶的木板都已經變黑。

這棟建築物興建於1929(昭和4)年,最早作為儲存95度酒精用,後來改為員工餐廳。

相鄰的這一大棟,看起來較為壯觀的建築是酒廠的主要辦公室。

興建於1927(昭和2)年,當時稱為花蓮港支局廳舍,作為接待、辦理公務的重要地點。

因此外觀上融合了日式與西洋的和洋折衷風格建築,看起來較為華麗。

在老狗前幾次到訪時,這棟裡面是美食餐廳,販售高級西式料理。

但現在應該也停用好多年了吧? 封住門窗的木板都變黑了。

在酒廠辦公室前的花創地標沒什麼改變,不同的是上方的展演訊息。

看起來展演的熱絡程度不如以往,只有花東原創生活節而已…

繼續往另一個方向前行,眼前這一大棟工業建築是昔日的紹興酒倉庫。

建築物興建於1969年,有著60~70年代工業建築的典型造型。

就是外型方正、樓梯外露,帶來冷冽感。

在倉庫旁邊是一大區日治時期的員工宿舍。

記得以往似乎曾開放住宿,或是作為工作室使用。

現在看樣子應該還有人在維護,但做何用途就不知。

這一大區宿舍應該有6棟,如果真的沒有善加利用,那就可惜了!

與紹興酒倉庫相鄰的一層樓建築是昔日的包裝工廠。

這棟建築興建於1929(昭和4)年,為一層樓建築。

屋頂上有著很有特色的太子樓,也就是通氣窗。

記得之前造訪時是由十鼓擊樂團進駐,當時稱為「十鼓花創定目劇場」,現在應已撤離。

包裝工廠部分設有走廊,成為遊客歇腳空間。

在與日式宿舍同一側,前面有四棟屋頂相連的建築,看外觀像是日治時期興建的倉庫。

後段的三層樓建築則是興建於1938(昭和13)年的清酒釀製工廠,1961年起改為紹興酒工廠。

查了一下資料,這一大棟建築興建於1938(昭和13)年。

在日治時期是清酒倉庫以及五加皮製造室,

二戰後的1950年,改造為紹興酒半製品調和室及澄清室。

老狗逛到這裡,決定走到位在米酒醱酵工廠內的服務中心去吹一吹冷氣,補充飲用水。

看到服務台上有紀念章,圖面是瓶裝酒的商標。

印章本身似乎換新過,當然把8顆全部蓋回家去。

- 紀念章(1)

- 紀念章(2)

服務中心的位置從以前就一直在米酒醱酵工廠內,只是內部的陳設變了。

原本和酒廠有關的展覽全都撤除,變成現在的樣子。

這裡有2座大型模型,分別是改建前(酒廠後期)與改建後(文創園區時期)的全場域建築模型。

- 改建前(酒廠後期)

- 改建後(文創園區時期)

米酒醱酵工廠後半段留空,作為特展展場使用。

這是本期的展出主題。

展出主題為原住民文化,所以和他們的食衣住行都有關。

後半段空間除了中央走道之外,其他的位置樓地板都是縷空的。

當年作為工廠使用時,這些空間當中應該都有大於樓板高度的大型桶槽。

生產時從上方的中央走道投料,發酵後的廢料從下方排出。

米酒醱酵工廠的大窗很有古典氣息。

像這樣有縷空樓板的大型工業建築遺跡,在國內並不多見。

從另一邊走到戶外,是工廠的中央道路。

可以看到剛剛經過的主要辦公室,還有維修中的木造倉庫。

米酒醱酵工廠的外觀是綠色的,在整座工廠中獨樹一格。

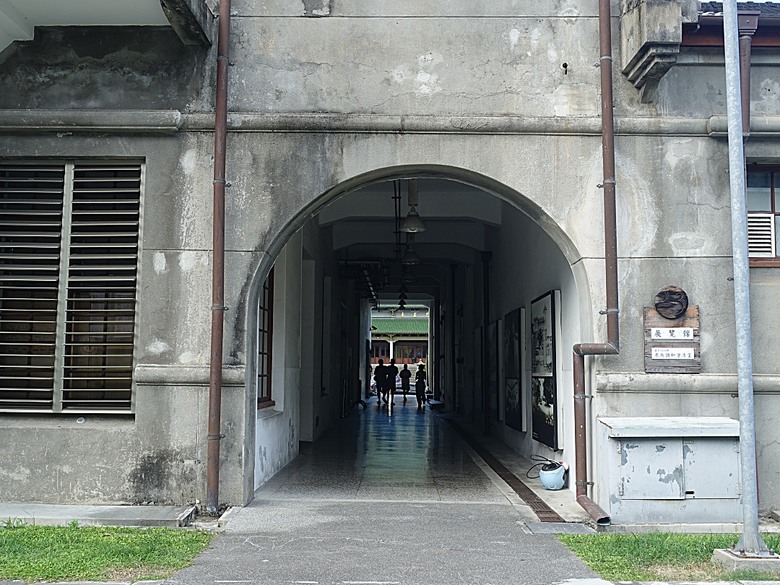

建築物的盡頭是個涵洞,車輛可以開進去。

穿過涵洞,回到廠房另一邊,見到可愛的黃金。

來到後段的三層樓建築,有個和對側連通的拱門。

拱門旁有這面門牌。

這棟建築興建於1938(昭和13)年,日治時期是清酒釀製工廠,1961年起改為紹興酒工廠。

外露的樓梯很有工業風。

內部舉辦例行性活動「花創繪本小角落」。

每週三至週五13:00-17:00以及週末11:00-17:00開放,讓民眾可自取繪本閱讀。

上方側面山牆的特寫,很有工業風格。

另一邊「釀市集」,每週日11:00-17:00舉行市集,

提供在地手作、工藝、原創設計等微型及個人工作室作為銷售手作產品的管道。

清酒工廠適合拍照的角落。

另一邊是米酒釀造工廠。

位在廠區後段的鍋爐室及機械修理室。

前面只有2層樓的是這棟是興建於1938(昭和13)年的鍋爐室。

後面3層樓高的建築,未改建前是鍋爐間的機械修理室,1972年時改建為原料倉庫。

在走道旁見到這個體積小,長相怪異的建築。

猜測應該是警衛崗哨,上面有槍口。

如果真的在裡面駐守,夏天應該很熱。

米酒醱酵工廠的端點,本身是全場域內相當大的建築。

米酒醱酵工廠的另一側。

這棟建築物看起來比較年輕,與相鄰的那一棟都是興建於1958(民國)年的紅酒半製品倉庫。

原本是做為菸葉再熏的製造場所。

走進內部,可以看到花東原創生活節的說明。

屋頂為角鋼拼接組合而成的「Fink」式鋼椼架系統。

這天是原創生活節的活動日,有不少攤位參與。

除了擺攤外,還有手創作品的展出。

- 原創生活節作品(1)

- 原創生活節作品(2)

- 原創生活節作品(3)

- 原創生活節作品(4)

- 原創生活節作品(5)

兩大棟紅酒半製品倉庫之間的通道,是帶有濃濃工業風的角落。

回過頭來,從側面看米酒醱酵工廠建築,挺像一座城堡的。

位在紅酒半製品倉庫與米酒醱酵工廠之間小型建築。

早期為製造、修理承裝米酒用的洋樽工廠,

後因米酒包裝多改為玻璃瓶,於是改建為員工康樂中心。

現今為「樂見里8號閱覽室」,提供舒適自然的閱讀空間與花蓮在地特色餐飲。

內部有以「美好生活體驗」選書原則所選的畫籍,遊客可以入內消費、入內閱讀。

「樂見里8號閱覽室」的另一邊,遊客也可以爬到屋頂上面去賞景。

繞了一圈,又回到半製品及原料倉庫這一區。

這裡的四棟倉庫建築全為木造,興建於1937(昭和12)年。

上次來這裡時,裡面全是文創商品店,此次卻大門緊閉。

半製品及原料倉庫共計2大棟,前方有走廊。

不變的是腳邊的水溝蓋,上面有以昔日酒品標籤的主題的圖案。

來帶個小米酒回家吧!

遠看這一大棟木造倉庫建築,有其建築特色。

斜看就像波浪起伏。

回到整修中的這一側,準備回到機車停車格。

洗手間外,很有懷舊風情的洗手台。

大門口旁員工餐廳的另一側,應該停止使用很久了。

花了大約40分鐘,繞了花蓮文創園區一整圈,

發現目前有利用的空間並不多,而遊客更是零零落落,屈指可數。

星期日的下午都已經是這個樣子,更不用說平日的狀況。

個人認為花創在2012年開放參觀,因為就位在鬧區當中,附近又有廣大的停車空間

早期大多數國旅團體把這裡當作上下車據點及休息站點,

幾年下來,大多數國旅遊人都到訪過花蓮文創園區,對國人而言早已沒有新鮮感。

而又沒有吸引遊客的新活動在場域內舉辦,也難怪不再成為大多數國旅遊客的旅遊清單。

遊客零零散散,全場冷冷清清,當然成為必然。

花蓮其他的昔日熱門景點,也是落入同樣的窠臼之中。

如果再加上不合理的消費價格推波助瀾,那更是加速進入死胡同中。

就要看當地的業者和主管機關是不是能適時覺醒而謀求改變。

時間差不多了,把機車騎回火車站外歸還吧!

🛵 騎士派 — 花蓮火車站前出租機車

老狗這次在花蓮是向照片中這家車行租用機車使用。他們位在火車站前國聯四路上,步行到火車站大約5分鐘。

照片中白色的機車就是老狗借用的那一部。

他們提供按小時計費的機車租借是每小時50元。

老狗當天借用大約3.5小時,總費用$150,不用補加汽油。

如果有需要短租機車的朋友可以參考。

看完這篇分享文後,會想去花蓮走走嗎?

雖然網路上一面倒的說「玩國旅不如出國」,

但是只要花點心思,還是可以不用花大錢又Chill。

現在臺東線的火車票不會太難買,租機車也不用花太多錢,

是時候來規劃一下花蓮小旅行了!