只要在某段期間內訂房,就能享有月底前入住雙人房$3,000元/每晚含早餐的特惠。

心想也已經7年不曾造訪國境之南,而這家字母飯店是原本就想入主的目標。

不如就賭一賭運氣,訂了2個晚上,希望這3天落山風不會出現…

原本老狗是打算這2天就待在字母飯店裡休息的,

因為這家飯店的每間客房都擁有無敵海景,待在房間裡看海,一樣頗為愜意。

但老婆說即然去了,不如還是排一排行程到附近走走,畢竟還有親友同行!

於是想到了2021年的熱門公視電視劇—「斯卡羅」。

「斯卡羅」的故事原型是發生在1867(清同治6)年的羅妹號(Rover)事件。

1867年3月,美籍商船Rover在墾丁外海發生船難,

船上人員登陸求助,沒想到卻遭當地住民誤會為入侵者而殺害。

美國政府向大清帝國反映此事,請求協助處理後續。

但清政府認為該地居民為「生番,不歸王化」,

並提出標出治權不及的「土牛界線」,所以不予協助。

換句白話來講,就是「那群人我們管不動,而且在我們能管的界線之外啦!」

美國只好自行處理,因而派兵來到南臺灣,

企圖以武力解決,但卻遭當地住民擊退。

最後由美國駐廈門領事李仙得親自與大頭目卓杞篤交涉,

雙方最終達成協議,即為南岬之盟,

這是在臺灣的統治權歷史上第一次與其他國家約定的協議。

如果當時在臺灣的住民有文字的話,應該就會是歷史上簽訂的第一個條約。

羅妹號(Rover)事件的發生,讓臺灣在國際社會中打開了能見度。

然而,南臺灣航道險惡問題卻仍未獲得解決。

1871(同治10)年,恆春半島又再次發生船難,

主角換成到中國繳交貢品的琉球船隊,就是歷史上所稱的八瑤灣事件。

這件事件成為日本爭奪琉球宗主國角色的導火線。

日本為此而在1874(同治13)年出兵攻打恆春半島上的住民,即為歷史上的牡丹社事件。

在這場衝突中,日軍最後取得勝利,而且長期駐紮在龜山。

最後在各國勢力介入調停,以及不堪熱帶疾病侵擾下,日本撤兵。

之後,清政府發現對於恆春半島上的爭端已經不能再不理不睬。

如果再忽視可能會丟失臺灣,因此在恆春半島上設恆春縣,加強防務。

並於1875(光緒元)至1879(光緖5)年間與建中式城池,即現今恆春古城。

另方面則在美日等國要求確保巴士海峽航行安全下,

於1881(光緒7)在臺灣南端興建燈塔,即現今鵝鑾鼻燈塔。

(▼鵝鑾鼻燈塔現況,歷經156年。)

這次在3月間來到恆春半島,要玩水上活動早了點,

然而天氣不熱,適合四處步行走訪前面題到的這些歷史景點。

這篇分享文中的景點,就以羅妹號事件中的斯卡羅人居住處,

以及在牡丹社事件後,清政府增設的建築為主軸。

當然,出門玩耍免不了要吃吃喝喝,

所以一併把很有特色的恆春在地餐點都放在這一篇裡。

包括有:

- 社頂自然公園:舊稱龜仔甪社,是當時居民斯卡羅人居住的地方,現今已經沒有任何居民。後來開闢為公園,內部有許多珊瑚礁岩形成的奇岩怪石,是此次造訪的重點。

- 恆春城:清政府在臺灣興建的最後一座中式城池,也是目前保留最完整的城池。

- 猴洞山:恆春城裡的小山丘,本質上是隆起的珊瑚礁,高度只有20公尺。日治時期曾經有孔廟,也立有許多石碑。現今只餘2座石碑。

- 恆好出綠豆蒜:甜品店,很有特色,巧遇的午餐地點。

- 西門:恆春城城門之一,是昔日城內最熱鬧的一區,因此緊臨民宅。

- 廣寧宮:三山國王廟,相傳與恆春城同時創建(1875年,光緒元年),來由相傳因恆春城池監造史梁燕受巾山國王托夢,欲至恆春當城主,因而建廟。

- 中山老街:包括恆春木屐王、天后宮、阿嘉的家。這一帶是城內老街,昔日政治中心,也是現在力推的商圈。

- 南門:恆春城城門之一,兩側的城牆被拆除許久,成為圓環的中心點。

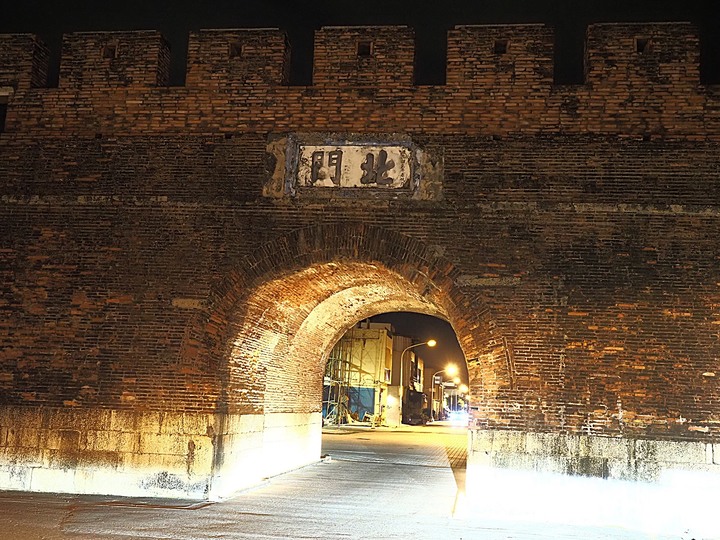

- 東門、北門:各為恆春城城門之一,週邊不熱鬧,甚至略帶荒涼。現今在投注經費後,夜間加上燈光投射,變身成為夏日夜間散步好走處。

- 鵝鑾鼻燈塔、鵝鑾鼻公園:鵝鑾鼻燈塔起造於1881(光緒7)年,落成於1883(光緒9)年。除了大家都知道的最南端燈塔外,還是全臺唯一武裝燈塔。外有壕溝,內設槍眼。燈塔週邊闢為公園許多年,現在多了好幾座公共藝術品,與山海之間頗為協調。

- 照利海鮮餐廳(河豚料理):路過時偶而「想起」的海產料理店,據同行親友說已經經營相當多年,特色就是很少見到的河豚料理。

▓ 社頂自然公園,有著大量高位珊瑚礁岩

不知道有多少朋友和老狗一樣,來到墾丁多次,但卻不曾到訪社頂自然公園?聽說社頂自然公園內的景觀類似於鄰近的墾丁國家森林遊樂區,只是規模小了一些。

老狗小時候曾經去過森林遊樂區,

對那裡面的超大珊瑚礁隆起於地面之上的地形,

像是一線天之類的地景還有點印象。

因此期待在社頂自然公園可以看到近似的地景。

但是停好車後,找了一陣子才找到位在馬路對側的入口,會不會太笨了點?

另一邊有棟房子,仔細看發現是旅遊中心,提供社頂自然公園內的資訊

在這棟房子的後面是賣店和洗手間。可能因為非假日,賣店大部分休息中。

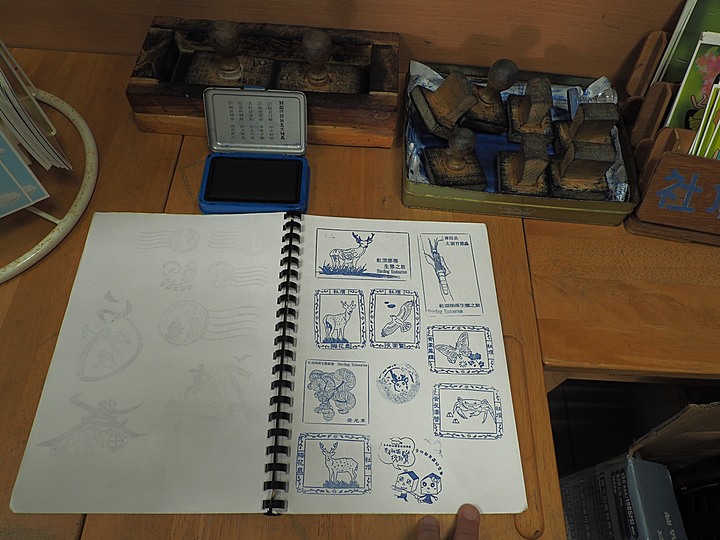

這裡有一些紀念章,當然是先蓋了再說。

等會兒走完步道,很可能下班休息,就蓋不到了。

在旅遊中心外的狗,躺在地上打滾,過的挺悠閒的。

走過社頂公園門牌,旁邊是一大片草原。

這會不會是昔日龜仔甪社人的居住空間?

這麼大一片空地很有可能呀!

找到步道入口,看到這3面告示牌,其中一面要求不要離開步道。

據同行的長輩說,可能是30年前左右,曾經和一群人走進社頂公園的步道中。

然後怎麼走都走不出去…

當他們這一群人迷路的時候,還遇上好幾隊救國團健行隊,一樣找不到路。

然後…大家一起找路,一起迷路。

當時留守在公園門口的友人等了好久不見這群人回來,於是通報警察,展開搜索。

而這群人就從早上走到晚上,最後在九棚一帶被搜索隊找到。

光是直線距離就18公里多,不知道是怎麼走到的?

所以應該聽從指示就聽從指示,不要自做聰明。

30年前可能步道系統建設不完整,才會造成遊人迷路。

現今指標和路線都很明確,就算自己走也不太可能迷路,

只有太陽下山前走不回來的風險,所以另一面指示牌上寫了建議最後進入的時間。

老狗看看到訪的時間已經下午3點多,如果停留太久,天色變暗,風險增高。

所以只走了地圖中的左半邊,打算從入口走到大峽谷就折回。

兩座人工涼亭太遠,放棄!

走上階梯,往內一看,路面怎麼是這種空心磚?

雖然排水很好,但洞很大,不好走…

既來之則走之,就前進吧!

往前走個幾分鐘就遇到第一個景點—小裂谷,由珊瑚礁岩壁夾出的一條縫隙。

的確像印像中的墾丁森林遊樂區。

這張立牌簡單說明小裂谷形成的原因。

回頭看看小裂谷的全景,就是兩塊大石頭中間夾著一個縫。

再往內看到另一個解說牌—石灰窯。

原來從前的人發現這裡的珊瑚礁可以用來煉石灰,所以就露天燒製…

但是窯呢?怎麼沒看到?

繼續往前走,還是空心磚路面,真的不好走,因為腳很容易掉進空心磚的洞裡。

再往前走了一小段,看到這面解說牌—湧泉。

走來走去、看來看去,連滴水都沒有。或許是今年的乾旱造成湧泉景觀消失了吧?

繼續往前行,一旁是超大塊珊瑚礁為伴,要小心不要撞到…

遇到其他遊人。在步道上兩旁不時出現像這樣高達數層樓的珊瑚礁。

而且手機可是完全沒信號。

再往前,這樣的步道舖面終於好走一點,視野也變的空曠。

然後是往下的階梯。等會兒要爬回來就累了…

看到路標,決定往只有20m的小峽谷一探。

小峽谷入口。一樣是珊瑚礁的裂口,看起來不怎麼大。

往內走發現兩邊珊瑚礁都快連在一起了,這很不好走過呀!

特別是老狗還背著有厚度的相機包。

回頭一看,越裡面越窄…

簡直就是鑽縫而過。

鑽過去後,還要再往石頭縫裡鑽。

轉過去後就見到了小峽谷的出口,還真是小。

這要彎腰低頭才過的去,但是相機包卻卡到頂…

鑽過去後,怎麼還有棵大樹?是走錯了嗎?

轉個身過去,路途坎坷呀!

一旁的珊瑚礁自然景觀雖然難得一見,但是如果不小心在這裡跌倒,大概就渾身是傷…

然後要往下走,只有單邊護欄,扶著走下去比較安全。

走到底下回頭一看,還真是條不像路的路。

還好長輩沒跟著來,不然有了什麼閃失可真的承擔不起。

走下來後,打開剛剛拍下放在手機裡的地圖看一看。

向左走會見到迎風門,於是走了個幾分鐘後,果然出現一座珊瑚礁夾縫。

果然像是石頭門!

下方的解說牌,顯示為迎風門是也!

還好今天沒有東北風,不然可能站不穩了…

仔細看,兩邊大石塊相隔不遠,真的有門的感覺。

往前走要繞一圈,比較費時。

所以決定往回頭…

就很像是在珊瑚礁岩當中找路一樣,鑽來鑽去!

看到一棵好大的樹。

下方的指示牌說它是白榕樹,熱帶植物的指標。

往前走是茂密的樹林,耳中傳來奇怪的動物叫聲,很像是牛蛙叫。

但是這裡又沒有水潭,那來的牛蛙?

繼續前行,繞過奇特的珊瑚礁岩。

然後遇上了大峽谷入口。

看看時間已經進來社頂公園半小時,是該折返的時候。

決定看看大峽谷外觀就往回走,不走入大峽谷裡面。

走近一點看看裡面,岩石縫越來越窄。

背著大相機包的老狗如果真走進去,會不會卡在裡面還很難說。

所以決定走到洞口,看看入口處的外觀。

這看起來不容易走進去,留給別人去探險。

決定往入口方向移動,這段走的是另一條路。

看到往小裂谷出口800m,慢慢走過去。

剛剛的怪聲一直在耳邊,好像跟著老狗移動。

前方有好大一株竹子。

接著又是空心磚步道,超難走!

突然留意到樹上好像有動物跟著老狗移動?在樹的後方。

等一會兒聽到有大量水灑落草叢中的聲音。

這時終於弄清楚,原來是這一位在樹上尿尿。

還好不是在撒在老狗頭上。

終於清楚看清原住民的面目,也搞清楚怪聲從那裡來。

就是猴子的叫聲呀!

看到猴子出現,迅速離開牠的地盤比較妥當。

繼續往回走,邊欣賞路旁的奇岩。

這塊珊瑚礁夠高大吧!應該至少5層樓高。

再來是往上爬的階梯。

一路往上爬,遠遠看到凸出的怪石。

在大石旁的步道。相形之下顯的這塊大石非常的高。

一路往回走到石灰窯附近,仔細看了一下,這裡的珊瑚礁石似乎有人工切割的痕跡。

原來石灰窯就是地上這個大洞。

在這裡燒石灰也對,燒完後,重量減輕後再移出。

再穿過小裂谷,回到外面的大草皮旁。

用特殊濾鏡拍出大草皮的另一種味道!

社頂自然公園的位置,靠Google map很容易就找到了!

▓ 恆春城,全臺保留最完整中式城池

到墾丁玩耍的遊客,如果直接從外環道繞過恆春市區,那就勢必不曾見過恆春城。其實這有點可惜,因為恆春城是全臺保存最好的中式城池。

東南西北四座城門都還保留著不說,北門和西門都還保留著通行功能。

恆春城起造於1875(光緒元)年,4年後(1879;光緒5年)完工。

因為是縣城的規格,因此只設有東、西、南、北4座城門。

周長有880丈(約2660公尺),城基厚2丈。

而外牆高有1丈4尺5寸,內牆則高1丈3尺4寸,牆寬1丈6尺。

因為係因國防需求而築城,因此全城牆共有雉堞1,384垛及頂砲臺4座,窩舖8間。

目前保留下來的建築,除了4座城門外,還有除了恆春國中這一段之外的所有城牆。

因此是目前全臺保留最完整的清治時期中式城池。

建城時因風水考量而將地面上高凸的珊瑚礁岩—猴洞山圍入城中,介於西門與南門之間。

也因為盛傳為猴洞山為龍穴所在,城內的廟宇幾乎全都集中在此地。

而當時城內最熱鬧的區域也就集中在此地,到今天依然如此。

因此我們在中午左右時造訪,當然也就選擇西門到南門之門。

一方面看看古城,一方面逛街找覓食。

〓 猴洞山,全臺唯一一座市區珊瑚礁岩公園

猴洞山其實是一座高凸於地面的珊瑚礁小丘,海拔約20公尺左右。因此在這裡可以看到珊瑚礁岩地形。

另外還會見到2面石碑,至於由來與內容就容後再敍。

在猴洞山背對西門的另一面有著面積廣大的停車場。

不論是汽、機車,停車相當方便,而且一停好車立馬可見城牆。

這一片空間被鎮公所利用開闢為「共融式遊戲場」(Inclusive Playground)。

想知道它和一般遊戲場有什麼不同,按一下上面的連結吧!

從遊戲場、停車場這面看猴洞山,感覺帶了點日式庭園枯山水的氛圍…

雖然只是高凸的小丘,但是裸露的奇岩怪石卻也頗為引人入勝。

走到最高點只要1分鐘,可以登高望遠的感覺真好!

在臺北大概四週都是高樓,像是關在城牆裡的小山丘吧!

下方就是共融遊戲場,遠方是城牆。

山頂上的石碑,上面的字模糊不清,但是旁邊卻有護欄。

照老狗這幾年來累積的知識,直接猜它是日治時期留下來的傑作,

再加上國府接收後繼續在上面「創作」,之後產生的四不像…

石碑的正面,寫什麼都看不清楚了。

後來查了一下資料,再配合上面的字形輪廓,推測這面應該是「忠魂碑」。

碑前往下的樓梯很陡,猜測又是日本人的傑作。

故意把樓梯蓋的很陡,不好爬,讓人對這面碑產生敬意…

樓梯右邊旁邊有個凸起物,據說是「日本統治台灣最南端界碑」遺留下來的部分,真假不知。

左下方另有一面碑,一樣字跡模糊。

應該也是日治時期的產物、國民政府時期加工而成的成果。

這面從字跡推測是「兵器整備紀念碑」。

推測立於1937~1939年間,日本發動侵華戰爭時。

老狗查到的資料說猴洞山前曾有「忠魂碑」、「兵器整備紀念碑」、「日軍攻陷恆春城紀念碑」、「日本統治台灣最南端界碑」等4面石碑,因此被命名為「石碑公園」。

但現在只看到前面2面碑,後2面已經不知去向。

幫僅存的兩面碑合影留念。

公園門口旁的地面上有恆春城的城內機構及城內外山丘示意模型。

當時城內的建築有縣署、典史署、文廟、同善公所、天后宮、風神廟、城隍廟、福德祠、三山國王廟、白龍庵、五龍君王廟、觀音廟等等。

到猴洞山前拍張全景照。在「忠魂碑」的右側有個方形水泥基座,應該就是日軍攻陷恆春城紀念碑」的位置。

猴洞山的前方被佔用停車,讓這座頗有歷史,曾經是「恆春八景」之一的小山丘景觀變的不太理想。當地政府似乎該多用點心在這上面。

猴洞山的位置,就在恆春鎮鎮內鬧區旁,可是全臺市區唯一的一座珊瑚礁公園。

🍽 恆好出綠豆蒜,特色冰品當午餐

走出猴洞山往西門移動,在路口見到了這家賣冰品的店。由於我們才剛在字母會館享用自助早餐後才出門。

但據說女人這種動物有2個胃,其中1個是裝甜品的。

又正好正中午天氣有點熱,所以同行的親友家人就決定在這裡先吃個甜品當作午餐…

這店名挺逗趣的:「恆好出」…

菜單如下,說實在的,以甜品來說價格不低,值不值等會兒看看。

點完餐後轉個頭,看到偷懶中的店長…

原來倫家名喚夯? 夯胖啦,遮到了

…

…

轉個方向,看到了吧!

老狗一直在幫牠拍照,牠卻拼命睡,不起來招待客人…

甜品上桌。這是紅肉愛玉檸檬綠豆蒜,和西門合照一張。

那個餐具比較特別吧!檸檬汁另外放,想吃多酸自己加…

這就一般綠豆蒜冰,只是到了恆春總要和車城有點不同。

一樣要和西門合照,可是美女跑來搶鏡頭…

換個角度就可以見到它不止有綠豆蒜,還有別的。

這碗是老狗的食物,感覺口感頗優,不同於傳統綠豆蒜。

問了一下闆娘,她拿出這瓶借我們拍照。

原來是來自對岸的食材,果然造就不同的口感!

能這樣兩岸交流挺棒的!

綠豆蒜雪沙冰+麵茶粉,同樣來和西門合影留念…

材料和剛剛的綠豆蒜截然不同,是冰沙+綠豆蒜,麵茶粉另外放,想怎麼加自己處理…

後來又點的烏梅冰糖桃膠白木耳,聽說蠻好喝的…

吃完冰品,該向西門前進了吧!

「恆好出綠豆蒜」的位置很好找,就在中山老街上。

〓 西門,海角七號場景

恆春城的西門位在熱鬧的恆春街肆裡,車輛熙熙攘攘,要拍張沒有車的照片挺難的。先站在中山老街的路口,恆好出綠豆蒜的外面用望遠鏡頭拍一張壓縮照。

因為直到現在,西門的附近還是很熱鬧,老街穿越城牆,所以街旁可見不少老屋。

走近一點看西門,在城內這一側沒有門匾。

上方的城樓不知多久之前就已經毀損,所以空盪盪的!

現在城門洞仍保有車輛進出的功能。

西門旁的石碑,上面寫著「光緒貳年」,也就是1876年所立。

這面碑的內容很特殊,稱為《嚴禁自盡圖賴示告碑》,由福建巡撫丁汝昌立。

當時在全臺許多城門旁,或是出入必經之處都有這座碑,

主要目的為嚴禁阻止貧民自殺後,

遺族家屬告官誣賴富農地主謀害以此斂財或宣洩情緒的行為。

這面其實是仿作,正本保存在恆春鎮公所裡。

在西門前的解說立牌。

轉個角度可以看到城門的不同建築材質。

站在城門洞內,由城內外城外看出去。

上方的紅磚有不少遭撞擊破損的痕跡。

走到城外這一側,是「海角七號」的拍攝場景。

天氣陰陰的,是無恥濾鏡出動的時候了。

這樣像不像惡靈古堡?

看到這個略帶破損的郵筒,才忽然想起電影「海角七號」熱映,已經是15年前的事了。

再過幾年,年輕一輩就不知道什麼是海角七號了。

從城外方向看城門洞,會發現靠城外那一側的拱徑較低矮。

所以外側門拱容易被通過車輛撞到,因而出現不少損傷。

西門的位置:

〓 廣寧宮,與恆春城同時興建,位在石洞中的廟宇

從城外走過西門,立馬會見到眼前這棟看起來很怪的廟宇。這是廣寧宮,主祀三山國王,

相傳是恆春城池監造史梁燕受巾山國王托夢,欲至恆春當城主,因而創建。

故同時具有城隍廟的性質。

而創建之時,據說神明來到恆春後,即指示設堂安置於猴洞山之猴洞。

因而出現像這樣,部分廟宇建築隱藏在岩石下方的樣子。

廣寧宮原與恆春城同時間興建,在1875(光緒元)年就已經落成。

但從查了一下網路資料,於1963年有重建,加上2013年增建兩廂,而成為今天的外觀。

左右兩側各有龍柱一對,廂房上有龍虎泥塑裝飾。不過這左右廂房是2013年左右增建的。

- 虎側

- 龍側

廟宇前拜亭有八仙彩繪。

有沒有覺得廟內神龕上的橫匾有點怪怪的?

「悠久無疆」四字其實是刻在山壁上的。

也就是說三山國王們的神龕其實是位在岩壁的洞當中。

虎側供奉福德正神,其旁山壁,刻有光緒四年(1878)梁燕所刻題詩《恆春八景》。

原本在廟外山壁上的《恒春八景》現在要到廟裡才看的到了!

龍側祀奉註生娘娘,同樣是2013年時增建的部分。

走到側面可以看到在上方的珊瑚礁岩。

牆上的大理石碑則是1973年建廟百年時由各方所贈。

廣寧宮的位置,就在西門內,一進西門就會見到。

〓 中山老街、恆春木屐王、天后宮、福德宮、阿嘉的家

回到中山老街街口,在路旁見到這支月琴,想起2009年時造訪墾丁時拍的照片。沒想到經過了14年,它還在原處,只是位移了…

- 2023年

- 2009年

之後,順著中山老街往南門方向步行,見到這家許久未見的「錫安木屐王」。

多年不見,店裡依然賣著現作的手工木屐。

除了成品外,這裡還有許多半成品,可以依每個人的腳大小量身訂作合適的木屐。

2016年6月來恆春玩耍時,老婆在店裡買的訂做木屐。

說實在的,真的是買個紀念,買回家後從來沒穿過…

中山老街長度不短,在這裡拐了個彎後,一直連到接近南門的位置。

我們想看看海角七號中阿嘉的家,所以在這裡右轉。

往前走遇上恆春天后宮。和縣城一同起造的,也是官設廟宇之一。

只是現在當然也經過改建,變成現代建築。

再走個幾步,到達「海角七號」場景—阿嘉的家。

記得曾經有一度開放參觀,或是改為民宿。現在則是大門深鎖。

畢竟電影熱潮早已褪去。

對面這棟老屋則是經過整修後變成了食肆。

現在一樓賣冰飲,二樓是餐廳。

循原路走回停車處,又再次見到恆春天后宮。

走回停車處前會經過這兩座廟宇。

照片右側造型奇特的廟宇是龍泉巖,祀奉觀世音菩薩。

左邊富麗堂皇的則是福德宮,也就是土地公廟。

在福德宮旁的珊瑚礁岩壁上看到這堵牆,牆上還有標語,之前應該是軍營。

來看看中山老街這一帶,廟宇雲集的鬧區。

〓 南門,現今的交通要道,圓環的中心點

南門與西門相距其實不遠,可是左右兩側的城牆都被拆除。前後左右被開闢成圓環,成為市區通往墾丁的交通要道。

站在阿嘉的家外面就可以用望遠鏡頭拍到南門。

離開前在南門圓環邊稍稍駐足拍照。

南門是恆春城4門中唯一保有城樓的建築,但是這城樓是1980(民69)年重修的。

- 左前視

- 右前視

南門的位置應該超級好找,離西門真的很近。

另外,如果想步行到東門,可以考慮走城牆上方,領略昔日兵馬於城牆上方所需時晅。

〓 東門、北門

我們是利用晚上的時間去東北和北門的,因為知道這一帶的城牆在夜間會點燈。原本是規劃在北門與東門之間,找家特色中式餐廳用餐。

不過回程時突然路過照利海鮮餐廳,同行親人提議去那裡用餐。

所以直到吃完晚餐後才來造訪。

東門一帶已經算是恆春市區外圍,週邊並沒有商業行為,

所以把阿塔開到城門前合影留念。

至於城門本身結構和早上看到的西門差不多,外形也頗為相近。

城門外有門額「東門」,上方有雉堞。

東門現在已經不具通行功能。

但是在門洞裡,還是可以見到昔日車輛通行時撞傷外側門拱所留下的痕跡。

東門的內側目前做為類似廣場、公園的空間。

一旁的有道路穿越城牆,通往出火、滿州。

東門內側,同樣可見到由咾咕石、花岡石與紅磚共同構成。

現在沿著城牆內側點燈裝飾,從東門延續到北門、西門之間。

如果天氣再熱一點,晚上來這裡走走挺漂亮的!

而城外這一側則是搶孤活動的地點,可以見到搭在外側的孤棚。

東門的位置,應該頗好找!

北門和東門的外形可說完全相同,也和東門一樣有種滄桑感。

畢竟都是在遠離商業行為的空間。

老狗來這裡可說是來收集照片而已,所以就沒花太多時間在這裡了。

拍完城門外側再拍內側,可以發現和東門幾乎完全相同。

唯一不同的是北門和西門一樣,依然保留人車通行的功能。

北門的位置,一樣很好找。

▓ 鵝鑾鼻燈塔,全臺灣唯一一座武裝燈塔

鵝鑾鼻燈塔,大概沒有臺灣人沒聽過它的。這座完工於1883(光緒9)年的燈塔,一直被當作是臺灣最南端的象徵。

同時它也是全臺灣照射距離最遠的燈塔。

但是它的出現可是有相當多的故事,而且是不少條生命換來的。

鵝鑾鼻附近的巴士海峽外海有七星岩暗礁,在科技不發達的年代常在這裡發生船難。

其中最知名的就是1867(同治6)年的羅妹號事件,

故事的大概以及導致的結果,已經在前文提過,這裡就不再重覆。

然而清政府的官員可是在很不甘願的情況下來興建這座燈塔。

原因很簡單:怕死,怕這一帶的原住民把他們給「出草」了。

所以在1875(光緒元)年,先請英國英國皇家地理學會會員畢齊禮前往勘查地形,

然後花費100兩銀向龜仔甪社住民購買燈塔預定用地。

1881(光緒7)年動工,由副營造司哈爾定(John Reginald Harding)率工匠百餘人施工,

同時由水師副將王福祿率兵五百名前往保護。

1883(光緒9)年燈塔建造完成,共耗銀二十餘萬兩,

頂部置一等定光五芯煤油燈,光力大達500支燭光。

鵝鑾鼻燈塔建築特殊,類似砲壘,以塔基作為砲臺,圍牆上裝有槍眼,牆外四週設壕溝。

塔身為外銑鐵,內磚砌的圓筒形承重結構,塔內採用鑄鐵組裝樓梯及銅質欄杆。

圍牆外有濠溝,圍牆有射擊用的槍眼,牆下斜砌放腳磚基,轉角設角樓。

是臺灣唯一一座附設銃眼並曾設有格林砲的鐵板造武裝燈塔。

燈塔建成後曾派有士兵守衛很長一段時間,設有槍支以自衛。

日治時期,燈塔頂端有26,000燭光的一等白燭光,可照射達20海浬。

1962年整修後,塔高21.4公尺,塔頂換裝新式大型四等旋轉透鏡電燈,

經過大型旋轉透鏡後,光力提升為1,800,000燭光,每10秒一閃,照射距離達27.2海浬。

為目前台灣光力最強的燈塔,被稱為「東亞之光」。

燈塔本身有開放參觀時間限制,除週一休息日外,

自4/1至10/31為上午9時至下午6時,自11/1至翌年3/31為上午9時至下午5時。

燈塔外圍則是鵝鑾鼻公園,進入公園內要買門票。

因此如果想參觀燈塔圍牆之內,必須要留意開放時間。

如果超過開放時間又買了門票,那就只能逛公園,十分可惜了。

因為現在鵝鑾鼻公園的入口賣店區,有部分正在整修,

所以要進入商店街與公園,必須要經過保安宮廟門,再轉往商店街。

我們在這附近找公園入口找了一小段時間,差點趕不上燈塔的關門時間。

在售票處看到紀念章1顆,先蓋再說。

等我們逛完公園和燈塔後,可能停止售票,就蓋不到了。

再來就是走過長長的石板路,就可以到達燈塔了。

在燈塔外圍的公園裡,現在設有好幾座大型公共藝術品,完美的融入了鵝鑾鼻的風景!

因為燈塔快要關門,所以先加快腳步來參觀燈塔。

走到燈塔圍牆旁就見到這道很深的人工壕溝。

或許昔日壕溝內是有水的,功能就像護城河一樣。

遠方的圍牆轉角還設有角樓,也是全臺唯一。

鵝鑾鼻燈塔大門入口有石板橋,應該是後來才設置的。

在大門口就可以見到燈塔本體。

大門外的另一側,可以見到內部除燈塔外還有好幾棟房屋,是給守塔人和士兵居住的。

這塊白色的板子是什麼?

原來是歷史的遺跡。從前燈塔不開放參觀,所以有這塊告示牌。

走到這裡,想起日治時期宣傳片《南進台灣》的影像。

可以比較一下近百年前和現在有什麼差別?

- A

- B

- C

走進大門,右邊是一棟平房建築,內部是展示室和辦公室。

正前方是燈塔本體,可以站在這裡仔細看看鵝鑾鼻燈塔的細部構造。

可是時間有限,先來去參觀展示室。燈塔本身稍後再來研究。

轉身見到這棟小屋,猜測是倉庫吧?整間屋子沒有窗,是要怎麼住人?

另外還有眼前這2棟,照片右方應該也是倉庫,左邊可能是宿舍。

據說這些房子的屋頂都具有收集雨水的功能,究竟長什麼樣實在看不到。

右邊的展示室,帶有西洋建築風格,以及因應熱帶氣候而設的高架地板。

走進展示室,展示的大多是燈塔昔日的用具。

- 六分儀、方位儀

- 計程儀、橡皮章、量器

- 吊秤、1L量器

還有燈塔全區的模型,包括辦公室、宿舍、庫房,還有地下蓄水池。

- 前側

- 後側

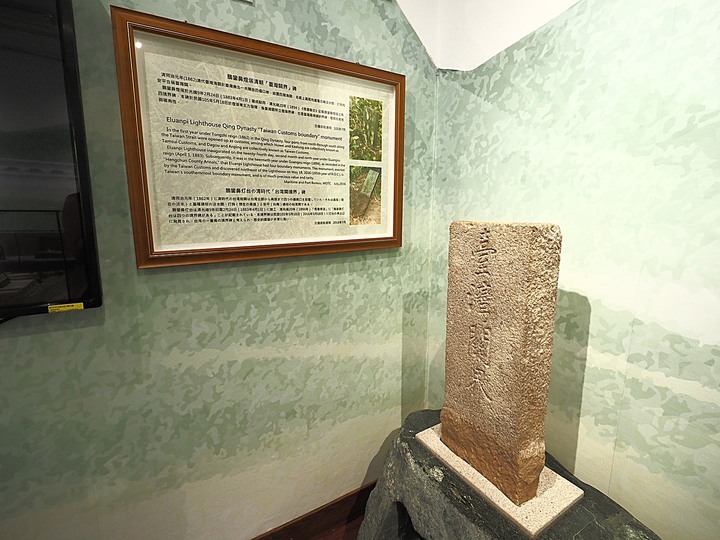

由清政府所立「臺灣關界」碑。

站在展示室外的走廊,見到腳下這一大片,猜測是花崗石造地下蓄水池。

在後方的一棟小屋,一樣沒窗,同樣可能是儲藏庫。

這一段迴廊不能進入,不然背後就是海景,應該會是拍照熱門景點。

站到地下蓄水池前拍燈塔與宿舍、展示室等的合照。

從側面角度看,燈塔上方設有瞭望台,塔身外部包覆著銑鐵,設有好多個小窗。

燈塔上的窗開口相當小,稱之為槍眼似乎更合適。

下方的窗大一點,但大概也是槍眼等級。

上方的瞭望臺。

仔細看瞭望臺的下方,都是鑄鐵結構物。

頂部發光的地方。

進入燈塔本體的門,帶有西方色彩,因為設計者是英國人。

因為我們到的太晚,時間相當有限,只能用10分鐘的時間快快參觀。

在離開燈塔前發現這個日晷儀。

走出燈塔外,守燈人員就把大門關上了。

接下來的時間,就是好好的欣賞燈塔外的大型公共藝術品。

和週邊景觀融合的頗好的!

遠方的墾丁地標—大尖山。

對了,還有每次來都看的到的鵝鑾鼻特產店!

關門之後的大門照片,有機會再來訪吧!

從轉角處看燈塔,還會見到圍牆底端的角樓。

當年是用來守衛之用。

角樓的特寫,看起來有點像監獄圍牆上的高塔。

另一邊的圍牆盡頭同樣有角樓,但是高度低了點,像個房間向外凸出一樣。

這座石碑在這裡應該很久了!

老狗猜測它是日治時期產物。

然後還有看不到的領海基點…

從公園裡可以遠眺大尖山。

因為鵝鑾鼻的地勢較墾丁許多地方為高,

因此向外看沒有太多遮蔽物,可以直接看到大尖山。

離開前,來張留念用的全景照。

出口是現在已經很少見的旋轉鐵門…

上車往下個景點前,看到這位原住民!

生活挺悠閒的!

鵝鑾鼻燈塔,好像很好找,但是我們就是找不到進去的大門口…

🍽 照利海鮮餐廳—神奇的河豚料理與雨來菇

在我們到關山看完夕陽後,計畫要到恆春鎮上東門與北門之間找餐廳用餐時,路過照利餐廳。

同行的親人忽然說之前長輩曾帶領來這裡用餐,頗有特色。

曾經在多年前就有用過餐的經驗,到現在都還能存活的情況,表示這家餐廳一定有其特色。

所以我們就決定停在這裡,來去店裡享用海鮮吧!

照利餐廳的外觀還真有南洋風格,和恆春、墾丁一帶的天氣頗搭的。

一進門就見到重機,這是老闆的收藏品吧?

餐廳空間頗大,由於是平日晚上,除了我們之外只有2桌客人。

我們4人同行,於是點4道菜+米粉湯。其中的米粉湯和海鮮三寶當中都有河豚。

在等餐的用時,聽到一旁有固定頻率的敲擊聲。

原來是店員在去河豚的刺。

河豚的刺要一根一根的拔,還真的挺麻煩、費工的。

等了一下子就開始上菜。

這很多人都認識吧? 調味調的很好吃呀!

海鮮三寶上桌。由左到右分別是河豚皮、生蠔和軟絲。

河豚皮口感很Q,相當特殊。軟絲肉鮮脆,兩樣都好吃。

至於生蠔?生食就不用把老狗考慮進去了…

客家酸菜松板豬風味很特殊,好入口,不曾吃過。

雨來菇是滿州名產,多年前吃過一次,炒蛋的口感令人難忘。

至於這一大鍋,有河豚又有花鯧,自然是湯鮮味美,魚肉和米粉都是上選。

只是老狗不擅吃魚,只能儘量挑沒骨頭的試試。

照利海鮮的位置在那裡? 從關山下來往恆春鎮上必經之路。

有去墾丁的話,不要再去墾丁大街了。這種海鮮餐廳不僅有特色,價格又划算。

除了1871年羅妹號事件的歷史場景外,

我們當然一併造訪了3年後的牡丹社事件場景。

老狗找時間整理好後再來分享!

「琉球國民五十四名墓、明治七年討蕃軍本營地紀念碑、石門古戰場、牡丹社事件紀念公園、西鄉都督遺績記念碑與忠魂碑、高士神社、港仔大沙漠|八瑤灣 — 【1874年牡丹社事件】場景 — 恆春半島歷史場景旅程之二」