正巧老狗就在那段時間走訪新化老街,再訪附近的武德殿與日式宿舍。

一定會有人好奇:「新化老街到底長什麼樣?」

那麼,就把當天的走訪紀錄編寫成文來分享囉!

新化的地理位置位於嘉南平原與淺山丘陵的交會之處。

因此自古以來就是交通重地,人文薈萃之處。

此地原為西拉雅平埔族聚落,西拉雅語稱為「Tavocan」,意為「山林之地」。

漢人進入此地後音譯為「大目降」,於是這地名就一直沿用至日治初年。

1920(大正9)年,日本殖民政府將臺灣西部廢廳置州。

地方政府分為州、郡、街庄三級,於臺南州下設置新化郡,

以大目降為郡治所在,原址更名為「新化街」,

同時再管轄善化街、新市庄、安定庄、山上庄、玉井庄、楠西庄、南化庄、左鎮庄。

二戰後的國民政府沿襲日治時期制度,改「街」為「鎮」,

於是就一直稱為「新化鎮」,直到2010年臺南縣市合併升格為直轄市為止。

事實上,老一輩的人還是知道「大目降」這個地名,

小時候就曾聽過老爸講過日治末期,為了躲避盟軍空襲而要求臺南市民「疏開」,

家中的長輩們「走大目降」、躲到「摔死猴」,這兩地就是現在的新化和左鎮。

當時能走的就步行,不能走的就坐轎子。

交通工具缺乏,一棟房子換不到一輛腳踏車…

雖然是戰亂的年代,但口袋深度還是很重要的…

長輩的口述故事相當片段,趁著還有記憶多少寫下來,就此打住。

話說回來,日治時期的新化雖然位處郊區,

但也已經是繁榮市集,才會被選為郡治所在。

也因為公務機關的進駐,在新化街區出現了一些公務機關的建築。

包括有郡役場、街役場、公會堂、武德殿、還有公務人員的宿舍等。

現存的南北向老街就是1920年代實施「市區改正」後,當地居民新建房屋所遺留下來。

這些留存至今的建築物,如今都成了無價的觀光資產。

在COVID-19疫情盛行而不方便出國期間,吸引不少國內觀光客來訪。

看看紀錄,上次造訪這裡已經是7年之前。

經過7年,老房子們依然保持舊有模樣。

但店家們則是經歷COVID-19疫情而消長變化,

老街上多了前陣子流行的夾娃娃店,但也不乏營業數十載的老店家。

現代與近代時空交錯,充滿新舊雜陳的趣味。

日式老屋當中則僅有半數營業,推測是受到疫情的影響而退租。

等待疫後再現的人潮來催生店家了。

7年前造訪時沒看到這座純供拍照的裝飾物,

這次就拿它來當這篇分享文的門面,看看會不會多一些點閱率…

這次造訪的範圍,包括了新化老街、蘇家古厝、新化武德殿和日式宿舍群。

至於其他的日治時期建築與特色建築,就下回有回臺南找時間再訪。

另外,還要分享我們這回的吃吃喝喝與伴手禮 — 成功醬油、正豐蔴油廠、清原。

天氣熱,吃清原的冰品當作午餐的一部分。

而成功醬油的醬油膏則是故鄉當中之一,正豐蔴油廠的花生則是家人愛吃的零嘴…

▓ 新化老街

大目降街市因地處淺山與平地相鄰地帶而自然形成繁榮市集。在清治時期並無「都市計畫」的概念,市街自然發展,未顧及交通及公共衛生需求。

19世紀末年,日本政府為了改善公共衛生並顧及城市發展,自西方引進「都市計畫」概念。

這套參考西法的政策在日本本土推行時阻力重重,

但在殖民地臺灣卻因可強勢作為而順利推動。

1920年,大目降街區也與臺灣其他自然形成的市集同樣實施起「市區改正」。

當時包括了「南邊街」,就是現今中山路,以及「西邊街」,就是現今中正路。

「西邊街」兩側街屋的形成則是在1920年拓寬之後。

其中的西側街屋興建年代在1921~1926年間陸續落成,

東側的街屋則是晚了好多年,在1928~1937年間陸續落成。

1995年,新化鎮公所將中山路從12公尺拓寬為15公尺,

因此「南邊街」的老屋立面遭到拆除。

「西邊街」原規劃接續拓寬,但之後經過居民一連串的爭取活動後,

最後在1999年1月25日的「老街在發展保存與拓寬研商公聽會上」以多數決決議保留。

2001年時,還曾入選「中華民國歷史建築百景徵選活動」第二名。

現在回顧當年的拓寬規劃,個人認為並沒太大必要性。

畢竟日治時期就已經留下12米街廓,以現今作為商業區的標準而言已經夠用。

真要當作交通幹道,另外直接開30~40米寬外環道比較實際。

前些日子,報載老街兩側店家遭科技執法連續開罰,哀嚎聲因而四起。

雖然老狗對老街店家的無奈略感同情,但中正路老街段就大約10米寬左右,

要保留遊客安全的行走空間,又要維持車輛通行,

在遊客多的時段禁止臨時停車是有其必要的。

所以店家還是得養成習慣,上下貨的時間得避開遊客多的時段,

另方面向政府請求開放離峰時段(例如晚上8點到上午10點前)可以臨時停車幾分鐘。

退一步想,兩旁店家稍犠牲一點方便性,

形成讓新化老街成為有利外地遊客逛老街及購物的路段,

留給遊客安全和方便的空間,不也是有利於自己的生意嗎?

和7年前相較,來新化玩耍的遊人明顯多了很多,因為我們繞了一陣子才找到車位。

不像7年前造訪很容易找到地方停車。

也因此,我們走進老街的位置有點怪怪的…

是從街底走進來的!

從這張照片中就可以發現新化老街的寬度和北部的「老街」相比,大概有2倍寬。

或許也大概因為有這麼寬,貨車可以隨意進出,才會出現被連續開罰違規停車的狀況吧!

從老街街底走進來,第一個見到的是位於西側的新化市場。

從外觀應該可以判斷出這是立面仿古建築,猜測是後來才把立面改成這個樣子的。

東邊就是一長排的老房子。

從前來老街看不到這麼多的商家。

現在除了原本就在這裡的店家之外,原本做為住家的大多也變成店家了。

因為新化老街街廓較寬,老狗決定先靠東側前行,可以看到西側的建築物。

回程再靠西側前行,可以再看到東側的建築物。

兩邊建物年代差了十多年,建築風格的差距很容易看的出來。

走到市場正前方,可以見到整建後的立面。

從一樓的店面,老狗猜測市場建築是1960~70年代之間的產物,應該也有50~60年的歷史。

位在市場一樓的藥局,店門口上方的店名其實是向外凸出的鐵捲門箱。

從上面的電話號碼只有5碼,大概可以猜到這面招牌製作於1970年代初。

那時臺南市區的電話號碼只有5碼,新化或許也是。

更往山區的玉井、楠西只有3碼,而且是人工叫號。

現在的年輕人大概沒辦法想像電話接通後會是接線生,

然後打電話的人要告訴接線生找幾號,再由接線生操作轉接吧?

繼續前行過市場後,這一排才是真正的老街建築,就是1926年之前陸續完成的西側。

站在街角一眼望去,會發現每一棟的山頭立面至少都有泥塑裝飾。

街道又筆直,可以說是新化老街最漂亮的一面。

(除了上方的電線之外…)

如果一戶一戶細看,就會見到每一戶的山頭上都有精緻的泥塑,

二樓門窗有窗拱或立柱,一、二樓之間則是以泥塑方式製作商號名稱。

整體的外觀仿西洋古典建築風格,現在一般人管它叫「巴洛克式建築」。

其實和歐洲真正的巴洛克式建築還是有一大段差距。

這一戶有穗帶與幾何圖型裝飾。

中間這戶的泥塑有不少植物,中間的「R」代表什麼意義就不知道了。

二樓的窗戶上有窗拱,兩側有立柱,還有立體線條裝飾。

這戶把姓氏塑在山頭,有種光宗耀祖的味道。

從店名來看應該是中醫館和中藥舖。

旁邊這戶則有著不同顏色的立柱裝餘,多了點變化。

上面的山頭有鮑魚、徽章與錦帶。

再往前還是類似泥塑風格。

但是細心點的朋友可能會和老狗一樣,發現了「Ctrl-C→Ctrl-V」。

請看這張照片中的最右側,有著紅磚外觀裝飾的這一戶。

還有下方這張照片正中間這一戶,上方山頭是不是95%以上相同?

只差在山頭兩側短柱的裝飾是灰色或白色的差距?

下面照片左邊這一戶還多了向外凸出的陽台,立面又有白色磁磚裝飾。

可以想像的是經濟裝況應該不錯,才能有餘力採用當時的高級工法與建材。

在大約一百年前,混凝土和磁磚都是高貴的建材,

所以要用混凝土做出向外凸出的陽台,而且還這麼大面積並不容易。

立面上要貼那麼大面積的磁磚更是要有雄厚資本。

再往前,「新化老街咖啡」這戶的商家泥塑被換掉了,有點可惜。

可能是原來的已經損壞沒能復舊吧?

這一棟同樣有陽台,只是造型特殊。

有點仿歐洲宮廷建築,君主走出宮殿接受臣民歡呼的看台一樣。

往右邊那兩棟相較之下素雅許多。

相隔一條小巷子這這3棟也有特色,其中兩棟二樓有假欄杆,可以說純屬裝飾。

中間這棟的二樓是4扇拉門,應該是可以全部拉開或拆下的,不知為何這樣設計?

再往前這4棟當中,中間這兩棟就是晉發米穀,主人由福建晉江遷來臺灣發展,因而命名。

左邊的永達醫院就是老街當中最早改建的建築。

1921年,由布商林茂己起造,後來由林永達接手,成為「永達醫院」。

再往前走,就是「南邊街」和「西邊街」的交叉口,從前的山區集貨買賣驛站。

過了這個路口後的中正路仍有少數幾棟洋樓,

站在路口就可以看到得崴眼鏡與中華電信這2棟的立面,和老街中的老洋樓風格近似。

走過中正路老街到對面西側。

現在新製作的整體性招牌相當低調,可以融入老街又可以達到廣告辨識效果。

走到西側可以欣賞東側的老屋。

這一排老屋興建的年代從1928~1937年間,先動工的是位在街屋的那一側。

所以站在老街交叉口這一段看到的建築風格,

就已經轉變為1930年代流行的現代主義建築樣式。

立面少了繁複的泥塑,取而代之的是縱橫直線及幾何圖形裝飾。

而又強調實用性,因此向外凸出的直線形雨遮及方塊裝陽台成為視覺焦點。

原本是要開始欣賞東側的建築的。

不過在西側的晉發米穀商店內部有不少「好看的」。

東側的這些老屋就等會兒再細看。

晉發米店裡還保有許多木造的構造,又開放給遊客參觀,當然要走進去看一看了。

一邊是老米店,隔壁的老屋內部卻是夾娃娃店。

這時空穿越的衝擊也太大了吧!

不過來逛老街的外地遊客,大概不會想走進去玩這個吧?

放在門口的說明銘牌,老狗懶的打字,就請自行閱讀。

放在晉發米店的裝米容器挺有型的,應該是現代的設計。

從前的米斗不會長這個樣子…

但是在店裡的這些製米機器,可就是貨真假實的古董。

這些設備大部分是木造,現在大概只能就外觀修復,

真的要運作可能有困難。

上面有解說牌,有興趣可以細看。

站在店裡往外看,可以發現整個店面就是在貯米場的下方。

通往二樓的樓梯,一看就知道年歲已高,用眼睛看就好。

至於腳呢?還是踏地面就好,不要踩上去,風險太大…

另一邊的機械上面貼著白米倉,又和二樓連通。

可以想像的是二樓應該是作為米倉的功能。

下方的裝袋位置及磅秤。

左邊這種台秤現在已經很少見,幾乎只在展示用的場所才看的到。

老狗的大姨家中開製冰廠,小時候去大姨家玩,動不動就被抓來用這種秤秤體重…

這是有百年歷史的結帳櫃台吧? 沒有百年也有個幾十年吧!

百年櫃台配iPad,怎麼好像一點都不違和?

這是怎麼回事?退役的台秤變成了冰箱放置架…

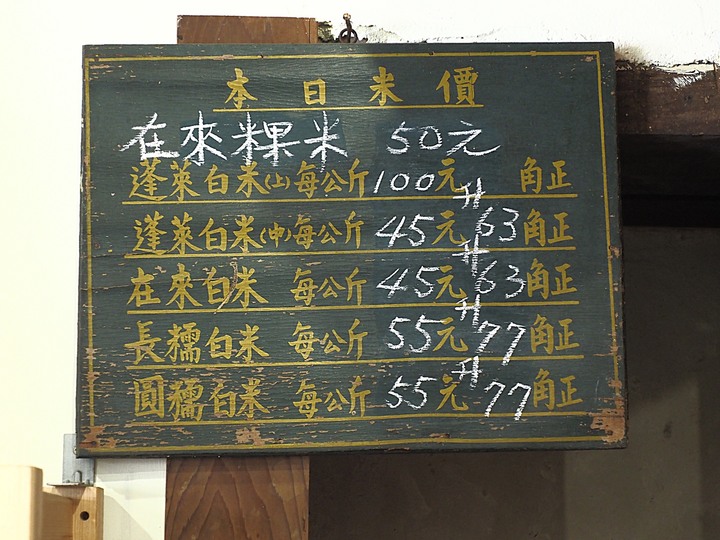

從前的米價看板,每日變動價格。

店家用手寫在黑板上。

不過老狗覺得計價單位有點奇怪。

習慣上,米的計價單位是「容積」,是近30年來包裝米出現才改為重量。

從前買米是用「合」、「升」、「斗」,這些單位都是十進位。

小時候常聽到家人說:「打電話去叫一斗米來」。

但是1斗米等於多重,這老狗就不了解。

走出晉發米店,正好看到東側的下一段四連棟。

外觀上真的不如西面精彩,少了高凸的山牆立面,多了許多直線、橫線和幾何圖形。

在西側這一邊有條窄窄的小巷子,原始的用途可能是防火巷。

牆上的說明牌。原來這條小巷變成上學必經之路…

面對這條小巷的老屋側面有開窗,窗上的小雨遮有磚雕裝飾。

回到老街上,繼續往南前行,見到另一家米廠。

這家沒有開放參觀,但從店外也可以看到店內有類似的設備。

不過已經不再是全木造的了。

仔細看,時代向前推進了40~50年有了吧?

但是裝米的箱子還是維持在那個年代的樣子。

右邊那個放在米上的勺子,會不會就是量米的器具?舀一平匙等於一升?

再往前就是老街咖啡,可能是老街上較早期改裝的店家。

對面東側出現一棟現代建築,還好外表也是現代主義風格,不會太凸兀。

在第一銀行旁邊這個建築立面,也屬於第一銀行。

原本的老屋拆除後閒置,但當地居民希望可以重建立面,不然就像有缺口一樣…

第一銀行也從善如流,真的把立面給蓋回來,去年底才落成。

這個故事就請詳見去年(2022年)的這則報導。

修補台南新化老街「缺口」 東邊街3立面復刻重現

再往前,就是風格同為現代主義外觀的連棟建築。

照片中的長泰西藥房和濟德診療所,應該也承載了許多當地人的回憶。

在從前,這種診療所大概都是從事「接骨」的業務。

開店的人稱為「拳頭師傅」,會一點武藝,也會治療骨折、脫臼等。

而且常是家傳技藝,父傳子,子傳孫。

反而是中醫「先生」不會接骨等等的技能。

不過這種行業「國術損傷接骨技術員」早就走入歷史,

現在沒有接受過正統醫學教育並且考取執照的人,是不能從事「接骨」這種醫療行為的。

仔細看看招牌。因為早已不能營業,所以招牌的漆都褪了,也不會有人去回復它。

就當作它是臺灣社會發展過程當中的一段歷史吧!

旁邊的「長泰西藥房」當然也是同樣的問題,現在變成了文創商品的賣店。

「藥房」和「藥局」不同。簡單來說,負責人是藥劑生,

一但凋零就只能結束營業,或改為由藥師主持的藥局。

所以藥房數量日漸下降是必然的現象。

基本上,變成文創商店也不錯呀! 人氣旺了許多…

路口端的這幾棟,也是同樣的風格。

過了路口的這幾棟是東側較早興建的老屋,建築風格就比較接近西側的這一排。

隨便看就可以看出來了,和西側一樣多了許多裝飾,

像是山牆立面的泥塑、假欄杆、白磁磚等…

在路口兩側的差距是不是頗為巨大?

回到新化市場,老狗發現一些老招牌,覺得相當有趣,把它們全都收集在這裡。

年紀稍大一點的朋友看到這些應該會頗有感觸吧!

像是「金台豐」是什麼?老汽水品牌呀!

雜貨店的老招牌。

▓ 蘇家古厝

我們在老街的街尾,也就是市場旁看到了蘇家古厝的招牌。家人基於好奇心,順著指標轉到市場旁邊的巷子裡

順著巷子走到底沒見到古厝,倒是看到了一戶民宅外牆上有著大幅浮世繪。

往前行已經無路了,只得循原路往回走。

後來循原路回來,在路旁看到遠方老屋牆上有「蘇家古厝」四個大字。

才發現是自己眼殘沒看到…

找到了蘇家古厝的大門,門是開著的,應該有開放參觀才是。

老狗這時查了一下「國家文化資產網」,卻看不到蘇家古厝的訊息。

後來在台南旅遊網和其他網頁中找到有關蘇家古厝的敍述。

原來古厝的所有者—蘇家是新化望族,在日治時期就已經是鉅富。

當時的家族執事者是蘇有志,也是西來庵五福王爺廟董事。

在1915(大正四)年余清芳等人發動西來庵時件時,蘇有志因故立即加入。

之後事敗為日本殖民政府逮捕,不久後處以絞刑。

臺南有句俗諺:「余清芳,害死王爺公。王爺公無保庇,害死蘇阿志。蘇阿志無仁義,害死鄭阿利。」就是指此事。

而這棟古厝則是蘇家的宗祠,興建於1840年,古厝梁柱都使用上等福杉。

左右兩側各有廂房。

- 右側

- 左側

第一進正面檐牆上的木雕、彩繪雖然已經褪色,但仍有相當可看性。

檐牆左右有直格心窗飾,上方有木雕。

- 右次間上方彩繪

- 右方明間檐牆

- 左側明間檐牆

- 左次間上方彩繪

中央門上方有門額「瑞氣盈門」。

前進做為門廳,屋架為穿斗式木構,柱頭插角有柱花雕飾。

- 右側門廳牆面

- 右側屋架頂部

- 右前側屋架頂部

- 左側門廳牆面

- 左側屋架頂部

- 左前側屋架頂部

往內看會看到內側的第二進。據說第一、二進落成的年代有點差距。

依前後進左右窗楣上書卷泥塑彩繪之題字年份推算,

前落厝(門牌31號)建於1846年,後落厝(門牌33號)建於1842年。

往外看可以看到門廳的全貌。

再往內站在中埕裡就可以看到前落的全貌。

另一邊就是後落,左右兩側檐牆上都有書卷彩繪。

正門上方有門額「鴻禧」。

左右兩側檐牆與對看堵上的水車堵有彩繪,身堵上有泥塑。

檐下步口通廊桁架上有瓜筒與員光木作,採淺雕花鳥漆飾。

基本上也只有富有人家才有能力在住家裡施做這些藝術裝飾。

- 右側

- 左側

至於後落的大廳是做為正廳,奉祭觀世音菩薩及蘇家子孫。

即然是人家的家中,就不特別拍照分享了!

有興趣的話,可以在逛新化老街時留個十多分鐘轉個彎去看看!

▓ 新化武德殿

新化武德殿興建於1925-1928年間,是日治時期大日本武德會為推廣武道而興建的武館。提供警察人員作為練習柔道和劍道的場所。

整棟建築為磚木混合而成,側邊牆面為磚造,屋頂內則有木屋架。

老狗曾經到訪這裡好幾次,但是2017年那次和這次都遇上國定假日而未開放。

2014年剛整修完成時曾經入內參觀。

內部空間分為左、右兩部分。

左半邊木地板是固定的,提供練習劍道使用。

右半邊是下面有彈簧的,提供練習柔道使用。

站在這上面會感覺到地板的振動,這樣的設計可減輕練柔道時學員的傷害。

這次一樣看不到內部,那就看看建築外觀和週邊環境吧!

在建築物前的普提樹。

旁邊有先前所立的「大目降文化園區」立牌。

在武德殿前方現在是一大片空地,在日治時期是新化郡役所之所在。

如果有舊照片或資料可以復刻舊建築的話,那整座文化園區會更為完整。

現在的武德殿入口雨遮就是復舊而來。

原本在武德殿做為榮民住家時,這雨遮就已經被拆除。

在整建時,因為找不到舊照片可以說明這雨遮的樣子,原本已經放棄復舊。

後來在某張舊照片中發現雨遮的影像,才得以依原貌復舊。

在武德殿前現在有一大片空地,是昔日郡役所的位置。

旁邊有好幾棟三層樓高的民宅,

側邊的牆面被地方的社區營造單位用來「推銷」新化的在地風光。

右邊那幅以綠色為基調的彩繪,畫的是虎頭埤上的吊橋。

左邊那幅呢? 應該是已經拆除多年的郡役所吧?

這些是2020年長榮大學USR計畫的成果。

武德殿的側面,下方是由雨淋板所構成的外牆。

上方則是入母屋造屋頂,相當於中式建築的歇山頂。

走到武德殿的後方會見到這裡的牆面「怪怪的」。

其實這裡原本是有廊道,從建築內部通往後方的浴室等附屬建築。

只是因年代久遠而遭到改建,僅留殘蹟。

所以在這個位置蓋了一座按廊道殘跡所推測而來的涼亭,供遊人休息用。

或許當年的廊道就是這個造型。

後方有一棟宿舍建築,應該是武德殿的附屬建物。

據現場的看板說明,這棟建築應為1941(昭和16)年以前興建,

為丁種二戶建宿舍,面積很小。

因為左半邊已經頺圯,而右半邊還存在,

所以參考右半邊的外觀,將左半邊改建為洗手間。

走到這棟建築的右邊可以看的比較清楚。

右側保留的比較完整。

左右兩側來個比一比,就像是古代和現代一樣…

現在右側應該是做為貯藏室使用吧!

左邊洗手台的位置相當於宿舍時期的台所(廚房)空間。

至於2戶宿舍的大門應是在另一面。

- 右側

- 左側

2戶相連的地方,不論底部磚造基礎或屋頂,都是新舊分明。

另外還有這個磚造建物殘跡,不知道會不會是武德殿的浴室、洗手間之類的建物。

武德殿旁有棵大榕樹,可能是郡守官邸時就存在了。

在樹後的那片停車場可能是日治時期郡守宿舍所在地。

一出洗手間就見到這棵大榕樹。

下方的說明牌說它應該已經百歲以上了。

武德殿的位置離老街非常近,可以逛完老街後再順道去參觀。

老狗來的時間點不對,以致於不能進入內部。

否則那個會動的地板可是相當有特色。

▓ 日式宿舍群

在武德殿旁一共有3棟日治時期留下來的宿舍。2016年完成修後後,就與武德殿一起作為「大目降文化園區」為名管理。

其中較小的一棟作為「大目降故事館」。

較大的四連棟與東側的二棟雙併宿舍則以BOT型式,

委託給在地店家,做為文創商品、文創食品的販賣店。

不過這幾年因為疫情的關係,導致四連棟的中間2戶是閒置。

可能要再等一陣子才會回復到先前的榮景吧!

另外,在宿舍對面還有座不小的防空洞。

原本已經要被拆除了,也是在當地人的請求下留存下來。

轉變成一座見證歷史的建物。

現存日式宿舍中最靠西側這棟是4連棟。

從外觀面寬推測內部空間,可能是丁等宿舍,提供給單身的日本官員住宿。

目前只有最左側和最右側兩戶有商家進駐。

這家是提供浴衣體驗與日式雜貨販售。

門外放置繪馬牆,塑造日本風…

不小心見到這個,挺可愛的!

這裡有真貓「進駐」嗎?

這戶的後側,應該可以看出來內部空間很小吧!

站在後方的凸出部位,可以同時見到左右兩側的後側。

老狗推測這樣的宿舍是沒有風呂和便所的配置,住戶必須使用公用衛廁。

至於炊事場應該還是有的,畢竟日治時期不像現代外食那麼方便。

走到建築右後方,可以看到後方有2個凸出部位。

猜測這凸出部位可能是儲物空間。

建物右側有窗,或許炊事場在這個位置。

圍牆上設置不少新化在地老照片。

這些老照片在大目降文化園區成立時就已經存在這裡了,看起來更加褪色而不清晰。

最右邊這一戶也有廠商進駐。

正面放了一支好大的冰淇淋,應該是冰品店吧!

在臺南,國曆4月就已經很需要冰品了。我們的午餐就是吃挫冰呀…

從右前方望過去,可以確認的是中間兩戶還在等待有緣的廠商。

丁種官舍面積太小,只有12坪左右,對商家而言實在不太好運用。

在這棟日式宿舍之前還有假鳥居和石燈籠。

雖然這兩樣物品出現在住家前有點怪,

但如果純粹把它當作增添日本風的裝飾品,那也算說的過去啦!

鳥居上沒有鳥,只有貓…

上面還寫著「貓の駅」,純粹當裝飾就好…

但是,就在此時,真貓出現了!

而且還是有身分證的!只是牠對於兒子拿牠的身份證似乎很憤怒…

其實牠是路人的貓,很可愛的,是被老狗家的小狗嚇到…

「大目降文化園區」的解說牌,可以很明顯的看出該更換了…

這裡的3棟日式宿舍當中有2棟是四連棟,其中就屬這棟的面積最小。

另一棟四連棟的空間比這棟大一些,可能是丙種官舍。

至於二戶建的每戶空間又再大一些,可能是乙種官舍。

現在二連棟作為大目降故事館,這天沒開放,無緣入內參觀。

在走到大目降故事館前,家中小子被老狗叫來看這個大洞。

這是什麼洞?不是蟲洞,是差點被拆掉的大型防空洞。

這玩意兒從結構就可以看出來是二戰時期日本人的傑作。

後來在拆了半個屋頂時,因居民要求保留而留下來。

於是現況保存,變成了露天防空洞。

換個角度可以看到厚厚的水泥頂,又半掩在地下,大概可以猜出來是日本人蓋的。

防空洞裡面空間頗大,兩側都有階梯可通往地面。

洞裡的牆上還有像這樣的小凹入,做什麼用的就不清楚了。

防空洞的另一邊還有門和圍牆,難怪當地人會認為是當地最大的官—新化郡守專用。

在走過小巷到大目降故事館前會先見到這棟外觀也像是日式建築的房屋。

雖然外牆同樣是雨淋板構成,但這棟木造建築卻是民宅。

不知道是不是當年日本平民遺留下來的日產,因緣際會又被臺灣人買下而變成私產?

這棟像是日式建築的另一面,一樣有大面積雨淋板,還加上木格窗。

前面的大門也像是日式建築常用的門。

和這棟私宅相對的就是這棟二戶建的日式宿舍,現今一直作為大目降故事館。

以展出新化在地老故事為展覽主軸。

建築左側做為現今的展館大門進出口。

從主立面的寬度及門左側有外凸窗,右側有凸出空間,

推測應該是乙種二戶建官舍。

這面海報簡介了這棟老屋的故事。

右邊是另一戶,出入口被保留。不過應該只是做為緊急出口之用。

右側邊還有兩扇門,可能有一扇門是後來改建加上去的。

因為日式宿舍只有表玄關與裏玄關,分別是洽公和個人進出通路。

第3面單扇門可能是後來加裝的。

後方的綠側被改造為無障礙通道,這在現今的日式老屋再利用案例中相當常見。

在大目降故事館的西側還有一棟四戶建的官舍。

從每戶的面積來估算,應該是丙種官舍。

最左邊這家飲料店在這裡已經營業好久,賣的飲料稱為「乳液」。

全臺灣大概只有新化的乳液不是用來抺的,是用來喝的…

老婆第一次看到這家店,於是跑過去光顧,很明顯的脫離流行好長一段時間…

來看看乳液的組成是什麼?

這要喝絕對沒問題,要當保養品抺在身上,那會被螞蟻抬走…

現在這家店當然不如當年剛推出時熱門了。

不過慢工出細活,好喝飲料要等好久…

老狗先到附近走走,看看牆上貼了些什麼?

然後「乳液」終於到手,前方的斷垣殘壁正好是最佳擺拍位置點。

聽說很多IG打卡照都是這樣擺拍的…

或是轉個角度…

不然就打開懷舊濾鏡,坐在斷垣殘壁上享用乳液…

就在這3個人爭奪2瓶乳液時,這裡的地主出現了!

地主的好友正和牠打招呼!

可是地主怎麼變成這樣?

地主說:「偶速戰損版,不要靠近偶!」

剛剛的爺爺說地主和入侵者爭奪地盤時慘遭攻擊,

雖然入侵者被擊退,成了「擊敗喵」,可是地主也重度戰損。

偏偏地主對人警覺性超高,無人可近身。

所以也沒辦法「送醫治療」,只能任其自然結痂。

可是地主又會因為癢而抓咬傷口,所以就成了這個樣子。

希望貓有九條命是真的,可以頂的過細菌感染…

乳液還沒喝之前,分層的樣子要擺拍。

現在搖勻又喝了幾口,那更要再擺拍…

拍夠了,來看看這棟規模較大的四戶建連棟宿舍吧!

後方這座亭子應該是裝飾品。

站到建築後方就會驚覺這棟建築實在很寬。

老狗看了這麼多日式宿舍,還第一次見到四戶建的丙種官舍。

至於這棟宿舍的室內長什麼樣?相鄰的「選物店」可以入內採購,那就進去逛逛吧!

一進門發現擺滿了各式手作雜貨。

品項已經多到不易判斷建築物本體的空間,所以就大概看一看吧!

整棟四戶建從外觀看,像是「2+2」,也就是2個雙併二戶建的感覺。

左半邊是這2家商號。

右半邊好像也是由2家商家進駐,只是門全都沒開而已,

然後又遇見了另外一位喵。不知是不是牠們2喵為爭奪地盤而對戰?

從這棟四戶建宿舍的正立面照片,就可以發現它真的很寬。

而且,挺有文青氣息的…

- 右側

- 左側

新化日式宿舍的位置在那裡? 新化市區的中心點呀!

到臺南玩的朋友,如果對於臺南市區高貴的停車費和小吃感到吃不消,

到週邊的市區去走走逛逛,可以看老屋,也一樣有美食!

至於美食在那兒? 請再花一點點時間往下看!

▓ 成功醬油、正豐蔴油廠、清原

成功醬油是臺南在地好味道之一,他們的醬油膏帶甜味,主要在南臺灣銷售。這樣的醬油膏,老狗可是從小吃到大,但是一直找不到上那兒去買。

有一天在新化交流道旁發現他們的工廠,可是還是找不到門市。

直到這次在新化街上閒逛才發現開了這個門市,可以直接買到從小吃到大的醬油膏。

就是這一味,讓臺南碗粿、菜粽,還有炸物、關東煮多了一分別處吃不到的甘甜。

所以老狗一次買了好多瓶回臺北分送給家人,等待端午節、粽子節,發揮它的功力…

然後,這家正豐蔴油廠則是我們買花生零嘴的地方。

他們的各種口味花生仁都很好吃。

有芝麻口味、哇沙米口味、鹽酥口味…香氣四溢呀!

是早餐配稀飯、晚上配影集的良伴…

最後來個冰品…清原,

連鎖冰品店就不多談了,天氣熱什麼冰都好吃!

這天是清明節,按照習俗要吃潤餅,臺南天氣又熱。

所以,午餐就是潤餅配剉冰,給過嗎?

🚄🚝🛣🛌🍜🍨