老弟一早見到老狗,就問要去那裡晃晃。

想想也已經十多年不曾去過白河關仔嶺一帶,於是就出門往白河方向移動

不過年初三的交通狀況就不如初一、二那麼順暢了,從臺南市區中到市境之北竟然花了一個多小時。

於是只得在白河市區找家小吃店,吃完午餐後再轉往山區遊盪去。

白河原是位在原臺南縣北端的鄉鎮,位於山區和平地交界之處,為農業時代平地與山區物產交流之處,因而有聚落形成,於清治時期稱為「店仔口」。日治時期1920年行政區改制,因此地有白水溪流經而雅稱為「白河庄」屬臺南州新營郡。1943年再升為白河街。國府接收後,在1950年將雲林、嘉義和省轄臺南市自臺南縣中劃出,白河成為臺南縣最北的鄉鎮,因人口聚集多,為昔日臺南縣八大鎮之一。2010年臺南縣市合併為現今的六都之一後,「白河鎮」改稱為「白河區」。因為產業形態改變,近數十年來白河人口外流嚴重,接近臺北市一半大小的面積,戶籍登記只有兩萬多人,實住可能更少,可說已經接近偏鄉的程度。白河最廣為國人所知的還是觀光景點,包括自日治時期即開發的關仔嶺溫泉,以及每年4月吸引許多遊人的林初埤木棉道,還有6月的蓮花季。

這天的出遊原本打算到不曾造訪的關仔嶺溫泉區走走,可是看了Google map上的路況,就打消了這個念頭。還是來去遊人較少的週邊古剎走走逛逛,看看古蹟與自然山景比較妥當。於是在白河市區簡單吃過午餐後,來到了火山大仙寺與火山碧雲寺兩座百年古寺,而後再訪曾在2006年造訪的「水火同源」,看看16年過去,那個火有沒有變小...

▓▓ 大仙寺 ▓▓

因為通往關仔嶺的道路嚴重塞車,因此從白河市區取道南96-1,繞了一小段山路,到達大仙寺外圍。大仙寺可說是古剎,最早創建於1701(清康熙40)年,由參徹禪師來台弘法,為草廬。1747(乾隆12)年,附近民眾集資建廟,直到現在仍陸續有新建寺廟建築完工啟用,整體規模不小。來到大仙寺除了參拜之外,於1915(大正4)~1925(大正14)年間興建的大雄寶殿,外觀仿日本奈良東大寺,與一般臺灣佛教寺廟不同。屋頂採重簷歇山式,上檐山牆為懸山造,屋面則為日本式作法,為整座寺廟最大特色。另於1966年重建的觀音寶殿雖是近代建築,但外牆上的各式彩色磨石子佛教圖像,至今已幾成絕響。以上的建築特色合於一處,在臺灣相當少見,很值得參觀欣賞。

由於大仙寺依平緩山勢而建,佔地甚廣,因此遊人密度相對低,是防疫期間頗適合出遊的地點。而且寺廟範圍內無障礙設施很完備,不但方便輪椅移動,還可以把車開到最上層新建的三寶殿外,如果沒有特別宗教因素的話,頗適合帶家中長輩一同前往散心。我們就是把車開到與正殿同高的停車場後,以輪椅在寺廟內移動的。

大仙寺的外山門。其實我們不是從這裡進去的,因為輪椅不能爬樓梯。

但是基於好奇,老狗出寺時就從這裡走出來看一看。

外山門是近期的建築,大仙寺給遊客的第一印象。

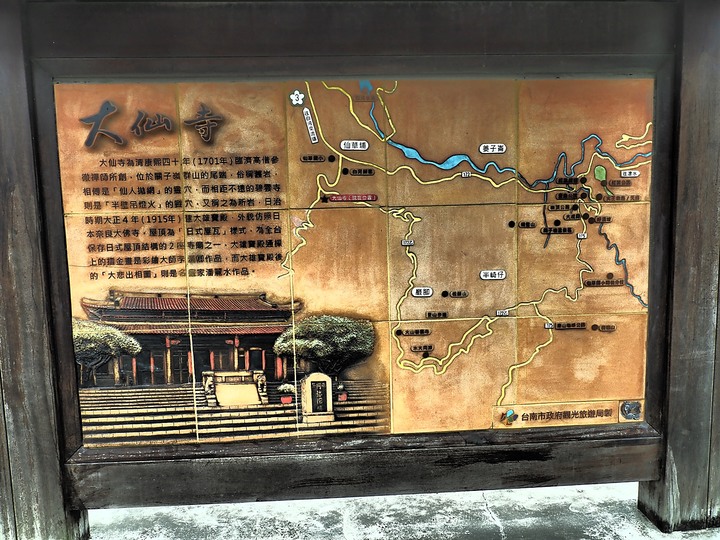

大仙寺外的說明看版。

不過看版上的建築只有右下的內山門是古蹟範圍,其他的全都不是。

另一面就是大雄寶殿正面照片,還有附近的地圖。

在外山門內的內山門,與後方的大雄寶殿同列古蹟。

內山門為牆門式,左右面短且屋脊低緩,中間有三川脊,兩側有邊門。

圍牆頂的燕尾脊、邊門圓拱門與中間的三川脊,在視覺上呈現多層次變化

其實我們是把車子停在小山門側面的停車場,走這條平坦的柏油路,可以直接到大雄寶殿外的內廟埕中。

一路上可以見到好幾座寶塔。

然後可以直接到大雄寶殿外。

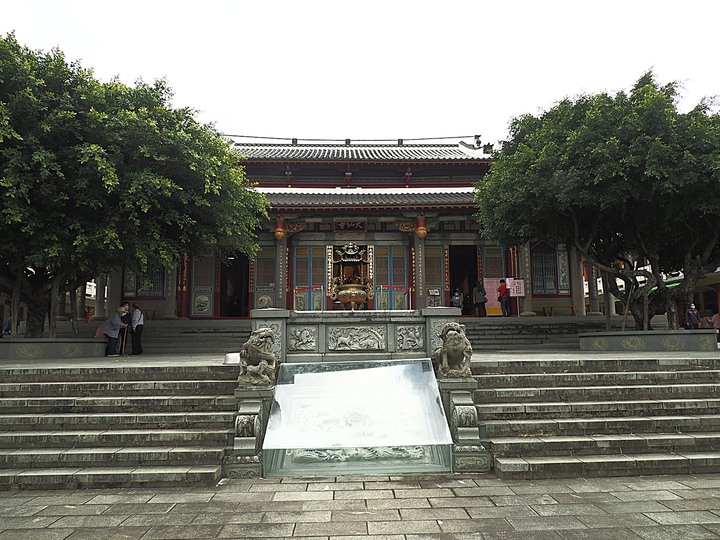

大雄寶殿正面照。由於兩側樹木甚大,難以見到正面全貌。

不過光是中間這一小塊,就可以發現大仙寺和一般寺廟的造型有著頗大的差異。

大仙寺是全臺保存日式屋頂結構的兩座寺廟之一,據說當年(1915年)興建時是仿照日本奈良東大寺,屋頂為「日式屋瓦」。

站在大雄寶殿前看內山門內側。

拉近來仔細看一看,有一種見到日治時期舊照片中寺廟的感覺,因為屋脊尾端的燕尾翹的很高。。。

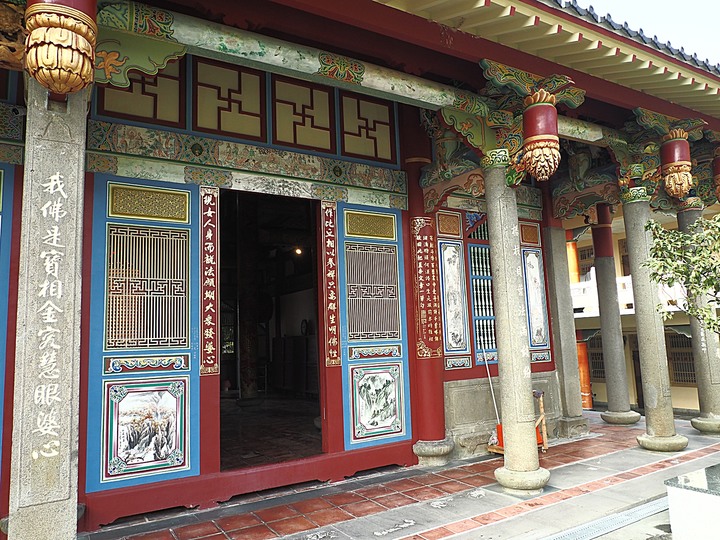

大雄寶殿正入口,可以看到上方寺匾和內部「大雄寶殿」匾。

還有兩側以「大」、「仙」二字為首的對聯。

大門兩側的迴廊,立柱上有標示興建年份「大正七年」。

因為大雄寶殿與1915(大正4)~1925(大正14)年間完成興建,因此出現「大正7年」落款也是可能的。

- 龍邊(左側)

- 虎邊(右側)

走進大雄寶殿中,抬頭看看頭頂上的木結構。

在形式上,採抬樑式與穿斗式(為中國傳統建築木架構的建築方式)混合使用的作法,加以彩繪具中國傳統寺廟的色彩。彩繪龍柱亦為另一項特色。一般寺廟的龍柱多用雕刻,而大仙寺則1為朱紅底繪蟠龍,此為佛寺建築的傳統作法。

- 虎邊(1)

- 虎邊(2)

- 龍邊(1)

- 龍邊(2)

神龕立柱兩側書寫一些文字,意義不知為何?

- 龍側

- 虎側

走到後方的觀音寶殿前往回看,可以完整的看到大雄寶殿的外形,重簷歇山頂加日本黑瓦,真的很像是日本寺廟。在這裡拍照打卡說是去日本拍的,不知道會不會有人相信?

在大雄寶殿後門內,韋馱尊者後方的「大悲出相圖」,是出自名家潘麗水之手。

兩側立柱上書寫了一些文字,其中照片右側的柱子上,每個字都不正。此係由96個字所組成的「文殊菩薩降魔杵偈」勸世文詩,是出自大仙寺心元法師(生年不詳-公元1969年)手筆。上的每個字都是以45度角的方式歪斜倒置,且直唸、橫讀都毫無章法可言,不明就裡的人還以為只是書法表現。但其實這96字為七言十六句詩(每7個字1句,共16句),讀起來連同重複者共有112字,每一句的結尾字取其偏旁或部首,再當作下一句字首,如此反覆將96字繞一圈就成為一篇精彩的勸世文。(此段取材自內政部臺灣宗教百景之大仙寺網頁。)

向兩側看,可以見到牆堵上的彩繪,以及上方的縷空木窗。

- 虎邊

- 龍邊

在大雄寶殿後方的觀音寶殿,原建築毀於1964年白河大地震,於1966年重建。

建築風格除了延續大雄寶殿的日式寺廟外型之外,還保留了1960年代盛行的磨石子工法。

觀音寶殿的正立面,可以看到許多洗石子裝飾,包括柱子上的對聯,以及兩側的檐牆裙堵。

不是文字就是圖案。

- 中港明間

- 龍邊檐牆

- 虎邊檐牆

大門口兩側的象。在佛教寺廟中,象是很常見的動物。象在佛教中代表佛的體性“廣大、有力、光明”。

- 龍邊

- 虎邊

仔細看正立面的檐牆裙堵,就會見到許多地方都是由磨石子所構成的圖案。除了簡單的幾何圖案外,還有不少幅精緻的佛圖。

- 龍邊側門對聯及立柱

- 龍邊檐牆裙堵

- 虎邊檐牆裙堵

- 虎邊側門對聯及立柱

走到觀音寶殿的後方,可以看到這棟建築的屋頂。

除了屋瓦換成黃色外,和大雄寶殿的屋頂造形有幾分相似,延續了近似的風格。

轉過身來,見到的是新建完工的三寶殿,墊高的基台,延續大雄寶殿的建築風格,體型大上好幾號。幾乎全木造檐牆,令人感到幾分肅穆。

三寶殿上方的廟匾,以傳統大木作方式興建的屋頂。

殿內為清修之處,我們觀光客只能站在門外往內望。

如此高大的全木造建築,在現代很不容易取得建材。

左右兩側為準提殿及祖師殿。這三座建築自2003年開始施工至2017年完工,歷時14年。

循原路往下回到大雄寶殿虎側,才發現牆上有這麼多的磨石子佛畫,而且迴廊列柱上還都有石刻。

有經過此處,當然是把這些精彩的石刻拍下照片做為紀錄。

看到「店仔口街」,可以猜的出這根石柱在1920年之前就已經在這裡了。

牆上的佛畫,全都是磨石子的,色彩歷久不退。

位在虎邊的側門

另一邊龍側的外牆上同樣有佛畫。

位在龍邊的側門

從廟埕前往下向山門方向移動,才發現原來大仙寺也有御路。

應該是佛教傳到臺灣後,符合在地民情而設的吧!

回到內山門外。天氣不好,打開瀘鏡拍張特殊背景照!

大仙寺的位置在那裡? Google map找一下就有了,很好找的!

可以來拍拍仿日本寺廟的大雄寶殿!

▓▓ 火山碧雲寺 ▓▓

離開火山大仙寺,來到位在上方的火山碧雲寺。火山碧雲寺與火山大仙寺相距大約5公里,兩寺關係密切。據火山碧雲寺官網所述,1701(清康熙40)年,第一代開山祖師釋應祥,由福建省泉州府名剎開元寺奉請一尊觀音佛祖聖像,渡海來台,經數年寄居他處後,發現於枕頭山南麓半山腰有一處「半壁吊燈火」之靈穴更適合靈修參禪,遂獨自帶著觀音佛祖上山,披荊斬棘,草建茅堂,即為火山碧雲寺之前身。但在「國家文化資產網」中的介紹,「乾隆末年,有李應祥者,篤信釋教,持齋禮佛,自福建來臺,前來大仙寺聆益修行,並在玉枕山南腰,擇一福地,奉觀音,潛修行,勤課讀,授學識。不久有林啟邦等八人,亦在其旁,搭一草寮,研讀闈墨,時相請益。嘉慶十一年(1806年),傳說眾人赴福州科考,結果悉數中榜。感念之餘,乃合資購買今九股學田地,捐為寺產,並興築廟宇,取名「碧雲寺」。」所以,到底是那一個網站所寫的才是正確? 不過,開山祖師名均為「應祥」,應該是同一人吧?只是年代差了一百年。

不管何者為真,火山碧雲寺與大仙寺關係相當密切倒是事實,甚至還發生寺產之爭。1931(昭和6)年在地方人士主持下分寺拆產,各自獨立。由於1904(明治37)年與1906(明治39)年兩次地震造成寺廟建築損壞,因此在分產後重新興建,於1936(昭和11)年完工。之後多有增改建,成為今日所見面貌。

1957年臺語歌《關仔嶺之戀》所作唯一提到的景點,正是指此地。火山碧雲寺也因為這首歌的走紅而聞名,香火鼎盛至今。這首歌由台灣歌謠作曲家吳晉淮作曲,老狗曾在2018年造訪過他的老家,有興趣的朋友可以看這一篇:

柳營 吳晉淮音樂紀念館 — 鄉野間的音樂家故居

火山碧雲寺之建築規模較大仙寺小許多,但在建築方面有著不同於傳統寺廟的特色,就是整座寺廟建築中使用大量洗石子技法,從山門外的石獅、泥塑,到正殿內的龍柱、門框與牆,可以見到多處的洗石子工藝。老狗針對這樣大量的洗石子技術拍照紀錄,有興趣的朋友可以一起來看看! 另外,在寺內點香是用天然氣火源,或許全臺灣只有此寺有,而上方三寶殿位置高,若是上午造訪,天氣晴朗,視野廣闊,下午則雲霧聚集,猶如身處雲端,不同時間的多變景觀,也值得一看!

剛從山下把車開上碧雲寺,見到這人潮、車潮實在令人覺得頗為厭世。

偏偏碧雲寺的山門外就是市道172乙,對面是停車場,就停車、下車逛逛吧!

車子停妥後就看到這座山門,上半部是傳統中式建築,下半部的外牆全是洗石子,保留了1936年重建時的樣貌,以及當時最流行的洗石子工藝。

- 虎邊

- 中間

- 龍邊

這還不算什麼。別的寺廟門口石獅與龍柱是石雕,但是碧雲寺的石獅與龍柱也是洗石子的。

這麼不平整的外表還能用洗石子做,太神奇了!

這兩頭石獅面帶笑容,就是要把歡樂氣氛感染給來參拜的每個人。

- 虎邊石獅+龍柱

- 龍邊石獅+龍柱

在一旁的「臺灣宗教百景」解說牌。

查了一下,碧雲寺與大仙寺在2013年的票選中都有入選。

因為疫情的關係,入寺參拜統一由龍邊側門進入。

龍邊側門的門檐也是洗石子外表。

山門後側,也是多處洗石子。

火山碧雲寺正殿,1936(昭和11)年興建完工,空間小,保留濃濃古意。

兩側廂房應是1950年代建築。

走入正殿中,參拜的信眾眾多,光線又相當昏暗,不易拍照。

抬頭一看不少匾額,先紀錄這些屋架結構與匾額吧!

拜殿內部,可以見到卷棚頂屋架。

值得注目的是和正殿交接處的「飛天力士夯大杉」,兩側各有一位有翅膀的力士,上方抬著洗石子橫樑。因為光線昏暗沒能拍下特寫照,甚為可惜。

- 虎邊

- 龍邊

然後是後方的正殿,是傳統的瓜通結構。

- 虎邊

- 龍邊

站到正前方來看看頭頂上的三面匾額,最外面這面是少見的詩匾。

- 詩匾

- 「昭大靈光」與「慈悲濟世」匾

在這裡,點香用的火源獨天獨厚。

全臺灣點香用天然瓦斯,而且還不用熄火的,應該是僅此一處,別無分號。

由於人潮眾多,先往兩側移動。

參拜完正殿後,從這個狀似瓶子的門洞向外走,來到了文殊殿。

在龍邊偏殿是文殊殿,祀奉文殊菩薩。

在虎邊偏殿則是普賢殿,祀奉普賢菩薩。

繞到正殿後方,站在三寶殿外的下方的內埕,可以看到正殿和兩側偏殿的屋頂。

正殿屋頂相當簡單,沒有太多裝飾。

這裡有大型觀音像,山壁上則有諸多泥塑。

再往上走則是三寶殿外的內埕,往下看視野挺好。

只可惜年初三這天天候不佳,能見度有限,只能看到山門外的停車場盡頭。

三寶殿興建於1970年,為仿古造型鋼筋水泥建築。

三寶殿前內埕上的磨石子蓮花道。

在內埕旁有登山步道。

下去的路線換搭無障礙電梯,從遠處看下方的觀音像。

在正殿後方有一湧泉出水口,天然山泉水可自由取用。

老狗的水瓶正好是空的,於是裝一瓶來喝,口感甘甜。

龍頭的捐款者功德牆。原來,這頭龍才做好十多年而已!

這時信眾人數已經較少了,再回到正殿中,欣賞主殿建築屋架結構。

可以發現一條洗石子橫樑,貫穿整座建築的左右兩側。

在正殿點金柱的兩側還有不少面匾額。

- 虎邊

- 匾額特寫

- 龍邊

- 匾額(龍邊)

除了匾額之外,拜殿與正殿的立柱相當有可看性,不止有楹聯,還有一對少見的洗石子龍柱。楹聯的年代大多在1930~40年代左右。

- 拜殿後柱(虎邊)

- 正殿龍(檐)柱+點金柱(虎邊)

- 正殿點金柱(虎邊)

- 正殿點金柱(龍邊)

- 正殿龍(檐)柱+點金柱(龍邊)

- 拜殿後柱(龍邊)

兩側的側門門框與門匾也都是洗石子泥塑。

- 虎邊

- 龍邊

在南側廂房一樓另有祖師廳,祀奉歷代開山祖師。

祖師廳中停放著數座神轎,有大有小。

參拜完祖師廳後回到廟埕中,參拜的人潮終於少了些。

雖據說拜殿與正殿屋頂剪黏頗具特色,但廟埕中這2棵龍柏擋掉不少視線。

走到廟前停車場盡頭向下看,一片迷濛,

碧雲寺位置較高,果然容易身在雲中。

回頭一看,果真不假,雲霧飄渺。

火山碧雲寺的位置,從大仙寺往山上爬,在不遠處就到了!

▓▓ 水火同源 ▓▓

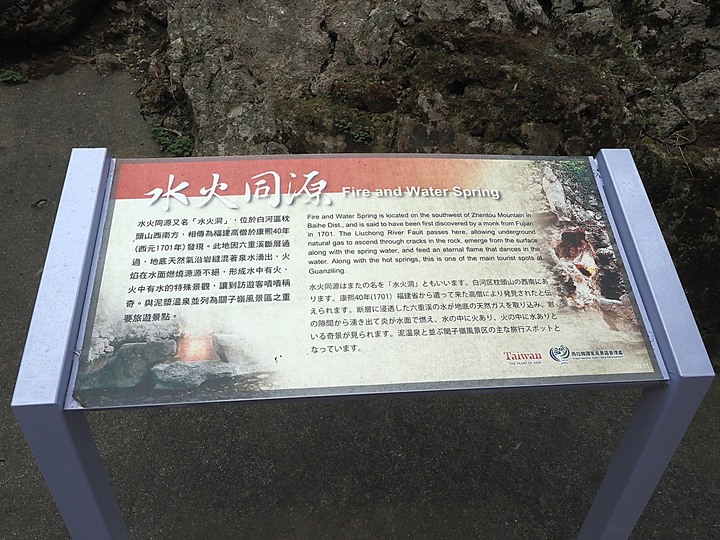

水火同源是一處很特殊的地質景觀,因為要在同一個位置同時有天然氣和泉水自然湧出,全臺灣也就只有關仔嶺才見的到。此地的奇異地理現象,自1701(康熙40)年被白河大仙寺的參徹禪師發現後,300多年間歷經多次乾旱與地震天災,火不曾熄,水不曾枯,可說是世界級奇景。如果住中北部的朋友沒能實地見到,看看老狗拍的照片,應該也不錯吧!多年不曾到訪,這裡的環境變化很大,多了一個好大的停車場。

從停車場往上走一小段路就可以見到水火同源。

順著指過穿過市道172乙,就是水火同源外的商店街。

商店街,現在規劃的整齊多了,之前來訪覺得像菜市場一樣。

在牆上的大型雕塑品,是雕塑大師楊英風的創作,象徵著水火同源來自麒麟的傳說。

這個傳說在網路上很容易找到,老狗就不提了!

以下就是水火同源本尊,和16年前見到的差不多,多了這個立牌。

火還是一樣旺,水還是一樣多。

去年全臺乾旱,外面這圈山泉水差點就全乾了!

來張近拍照,水和火從同一個石頭縫出來,要自然形成這種巧合實在不容易。

下面這張照片是16年前拍的,可以超級比一比,看看16年過去差了多少?

老狗個人覺得是完全沒變啦!

這張說明牌應該很多年了吧,可是怎麼這麼新?

李雅樵當臺南縣長時,老狗還在念國高中。

另一張說明牌,符合近年來的風格。

轉個方向來看看!

上方的不動明王經過了這麼多年還在這裡!

只是多了4個字。

放張16年前的合照。現在照片中的小孩,今年已經要上大學了!

水火同源的位置,應該不用說太多吧!