可是前陣子COVID-19疫情又拉警報,那該去那裡走走好呢?

「臺南左鎮化石園區」是在2019年5月整建完成後重新開放的博物館,內容以臺南本地化石與有關的故事為主。前幾年因為剛開幕,而且又是和自然科學有關,曾經吸引許多家長帶著小朋友到訪,看看這些來自至少數萬年前的動物化石。老狗則是被眾多的遊客人潮嚇到不敢靠近,所以一直沒能造訪。想想離開幕已經3年,熱潮已退,應該是到訪的時候了。再加上新近落成的室內場館,無障礙設施規劃會完善許多,就知識面與安全面而言,可說是老少咸宜。因此就約了家中的大小成員,一同前往參觀這座擁有「全臺首座且唯一」的化石博物館。

「臺南左鎮化石園區」其實並不是突然在左鎮這個小地方出現的。會在這裡設這樣一座以化石為主題的博物館,原因在於流經左鎮的菜寮溪流域經常在大雨過後,在河床上會出現從地層沖刷出的古生物化石,在1970年時,還在這裡發現全臺灣第一塊人類化石,並因此而命名為「左鎮人」。因為在菜寮溪流域出現的化石數量眾多,當時的臺南縣政府便打算在此地興建化石展館來收藏。1981年,臺南縣政府正式成立菜寮化石館,將珍貴化石與許多歷史文物收藏於館內,並且不定時舉辦展覽,以達到社會教育的效果。又由於有不少當地人士捐贈西拉雅文物,以及臺南縣政府希望可加深與國立臺灣博物館的長期合作,因此在1997年,又在相鄰處增建一棟國立台灣博物館台南分館-臺南市自然史教育館,老狗在2005年帶著老爸、老媽和兒子迼訪時,看到的就是這2座場館,而展出的內容除了化石外,還有部分空間展出西拉雅族文物。2017年2月,臺南市政府進行菜寮化石館第一期改建工程,從原來的兩館擴建為五館,包括自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館及探索館,並於2019年5月12日開幕。目前的館區內部空間遠比當年2個展館時大的多,除了5個展館的常設館外,還有在自然史教育館二樓的特展空間展示方式也較以往只有陳列的方式靈活許多。整座園區參觀下來大約要耗時1.5小時。對化石有興趣的朋友,就跟著老狗的腳步,在大年初一來逛逛全臺唯一以化石為主題的展覽場館。

現今左鎮化石園區的大門口,大老遠就可以看到半空中的大犀牛,那可是曾經出現在臺灣島上的早坂犀牛。左邊那棟綠色的建築是從前的菜寮化石館,內部經整修後成為現在的2號館-化石館,但外觀上還保留早年化石館年代的印象。

我們把車停在臺20線路旁,可以省一些停車費。

從臺20線往園區旁向走,路旁的施工圍籬上出現這些宣導海報。

轉個頭,犀牛和古象都出現了,而且還戴上了口罩,宣導防疫嗎?

順著小路往內走就可以看到舊的菜寮化石館建築。

化石館真正的大門入口,很新的一棟建築物。

售票、驗票入口。

位在左側的大門牆,拍團體照的好地方。

門票原本是100元/人,身心障礙人士與其陪同人員免費。

但現場的工作人員說可以上KLOOK買電子票,全票只要50元。

所以我們就上KLOOK買電子票,然後持電子票換票進場。

全館區與一旁的光榮小學模型。化石園區是右邊這一半,共5棟建築物。

特展:恐龍與鳥的演化故事──龍飛鳳舞

在這裡出現了一個小插曲:老狗問櫃台的服務人員參觀動線,服務人員告訴老狗先參觀2樓,再下來地下樓,最後再到1樓,然後是2, 3, 4, 5館。但是服務志工卻告訴家人先參觀1樓,然後再參2, 3, 4, 5館,最後再參觀2樓。

於是,我們一家人就這樣走散了...

老狗聽從櫃台服務人員的指示,順著梅化鹿的肚子下方往二樓走上去。

然後看到這了面海報:龍飛鳳舞。

後來才搞清楚,二樓是獨立的特展空間,所以沒辦法連接上1樓,只能逛完特展區後循原路回去。

想知道這檔特展展出的概要說明,可以看官網的「恐龍與鳥的演化故事──龍飛鳳舞」網頁。

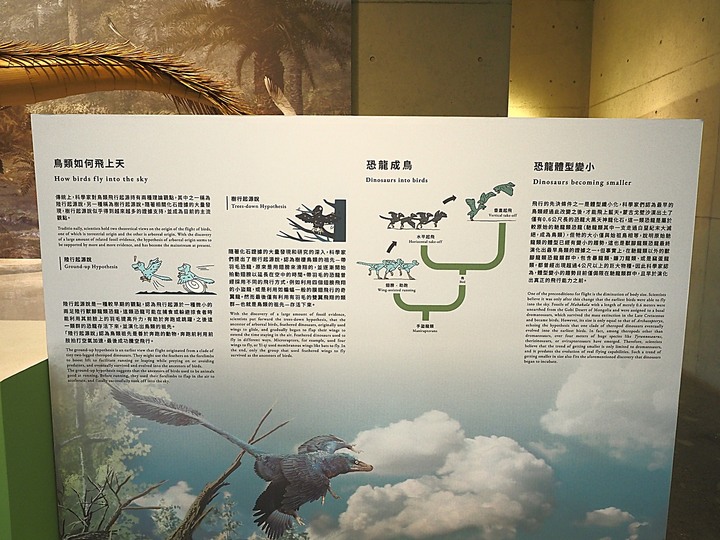

由於鳥類和恐龍都是卵生動物,因此二者的關係相當密切。

鳥類可以說是恐龍演化的1個分支,在躲過大滅絕後留存至今,而且多樣演化。

居住的空間從山裡、空中、城市裡,甚至海裡,還有南極。

可說是物種演化多樣性的成功例子。

相關的演化實證,其實是從各地發現的化石累積而來。

飛行是現代鳥類普遍的特徵。

但在恐龍化石中,也有發現可能會飛行的物種。

這張看板解釋了恐龍如何演化成鳥。

比較一下現代的最大型鳥類,和遠古時代會飛的恐龍骨骼,會不會覺得有點相似?

恐龍吃什麼?肉食、素食都有,但因為體型大,大部分都需要大量的其他生物作為糧食。

現在對於恐龍滅絕的原因還是一個謎,科學家們普遍認為的觀點是地球受到小行星撞擊,導致氣候丕變,變溫的恐龍無法忍受寒冷的氣候,或是缺少其他物種作為糧食而減絕。

只有少數的爬蟲類動物存留下來。而恆溫的動物,像鳥類則因而壯大,成為主要的生物物種。

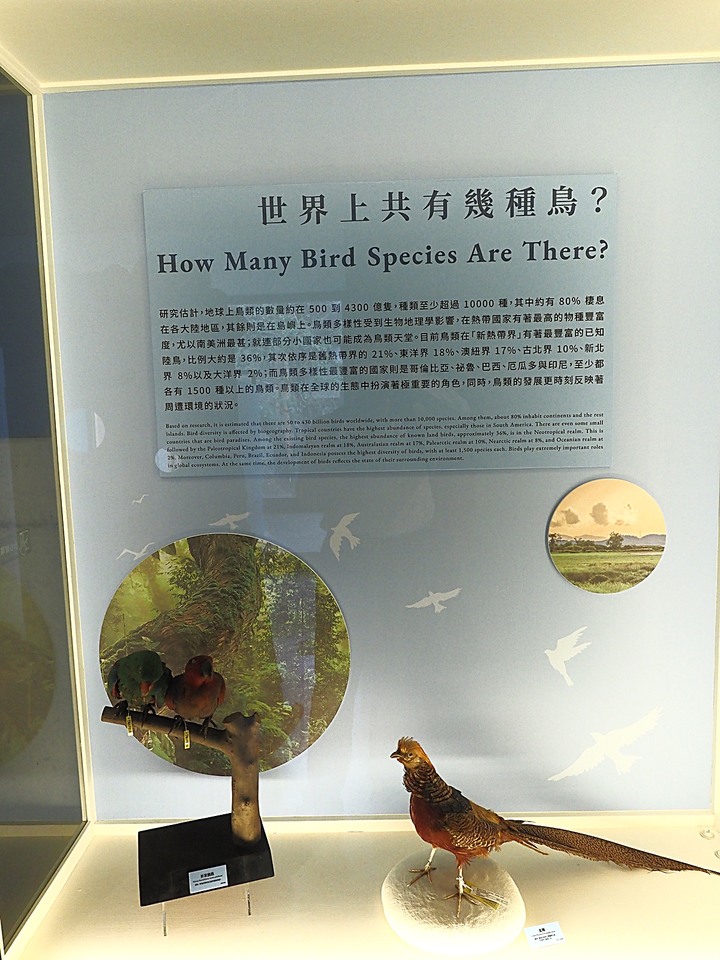

鳥類的種類有多少?這邊告訴您,超過10000種,大部分的物種集中在「新熱帶界」和「舊熱帶界」。

而臺灣的鳥類也有牠的特殊性,因為地理上的區隔而有許多亞種與特有種。

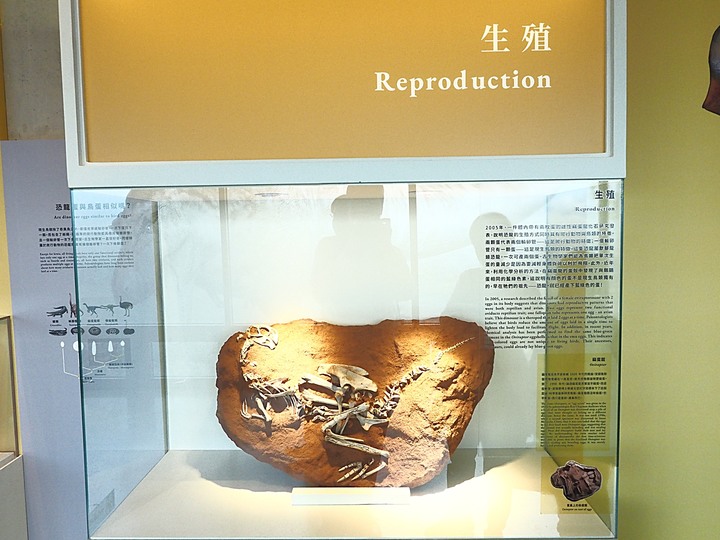

物種的生殖能力是物種是否能續存在地球上的重大因素。

2005年發表的竊蛋龍與其腹內的2枚蛋化石,說明古代的恐龍有2條輸卵管,一次可產下多枚蛋。但現在的鳥類大部分只有一條輸卵管,一次只能產1枚蛋。

以雞為例,雞一次只能下1枚蛋,要21天才能孵出小雞。

【謎之音:如果雞像恐龍一樣一次下2顆以上的蛋,那是不是就不缺蛋了?】

這裡還展示了不同鳥的蛋,有大有小,不同的蛋殼花紋造型。

鳥類的另一個特點,就是普遍有築巢孵蛋,照顧幼仔的行為。

鳥類與恐龍的不同點,也是牠演化的部分,就是將骨骼減重與將鱗片演化為羽毛。

走到另一個空間中,這裡是環型劇場,用動畫演繹出演化的過程。

然後,老狗就發現走不出去了,得循原路回到1樓。

這可以說是動線設計不良嗎?

自然史教育館

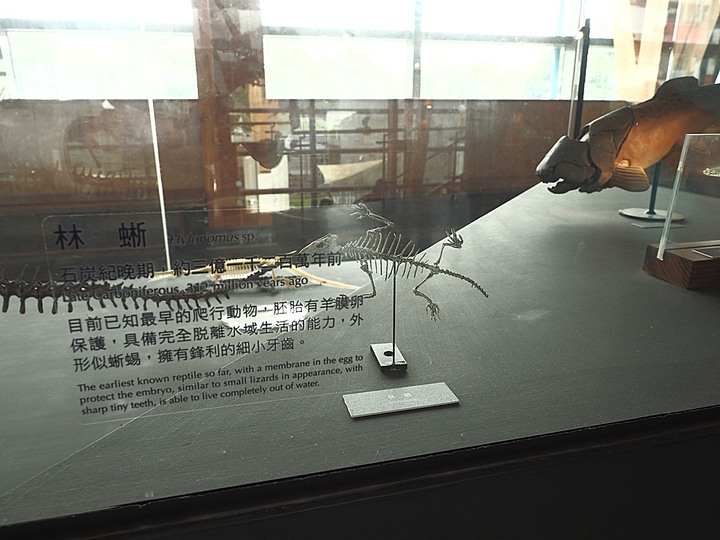

循原路線回到1號館1樓,這裡展出許多化石骨骼與動物骨骼。

照片中是最早的爬行動物模型—林蜥。

這是德氏水牛化石。德氏水牛已經滅絕,分布在中更新世中期到晚期的中國華北與華東。這時的臺灣和大陸因海平面下降而相連,因此在澎湖水道中發現這些德氏水牛化石。

往下走是模擬菜寮地層的空間。

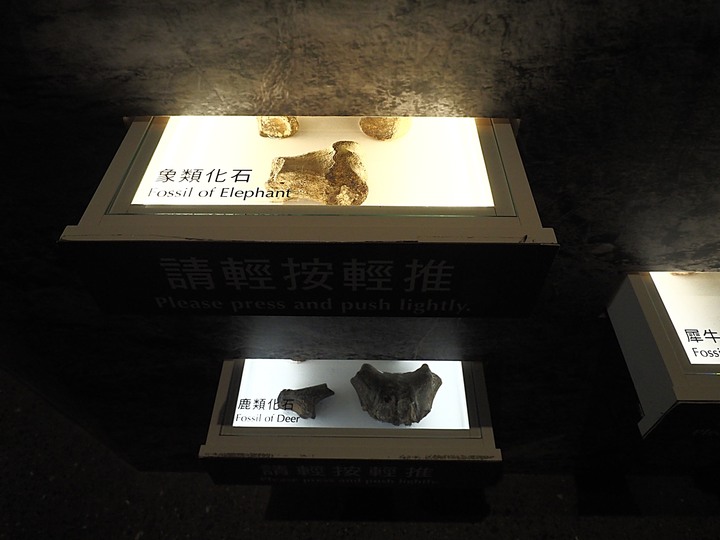

展示了一些在菜寮發現的化石。

化石的開採與取得照片展示。

古代象的想像造型。冰河時期時,臺灣也有象類出沒,因為有找到象類動物化石。

長毛象腳印,應該是化石翻模的複製品。

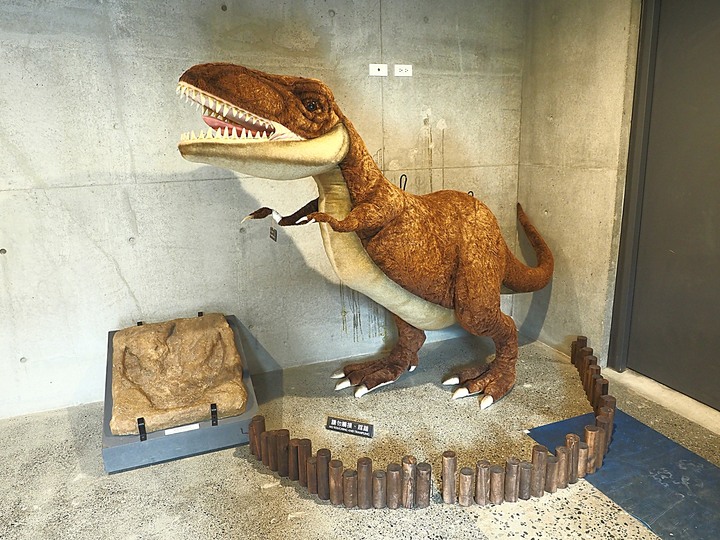

還有恐龍腳印化石複製品。

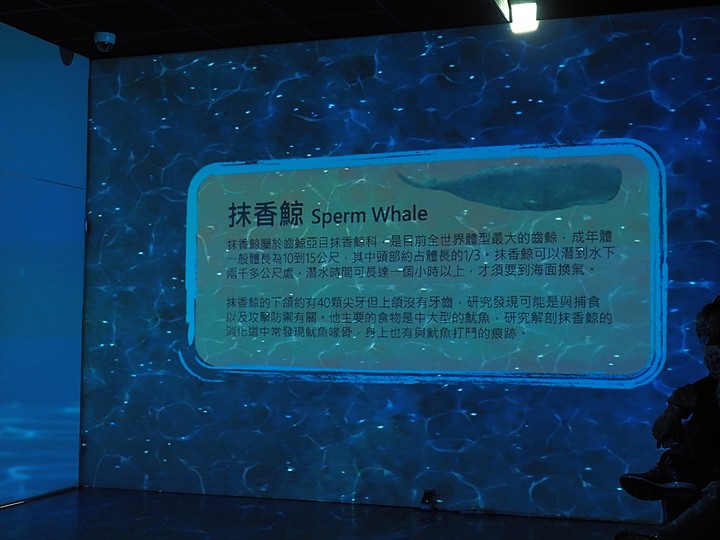

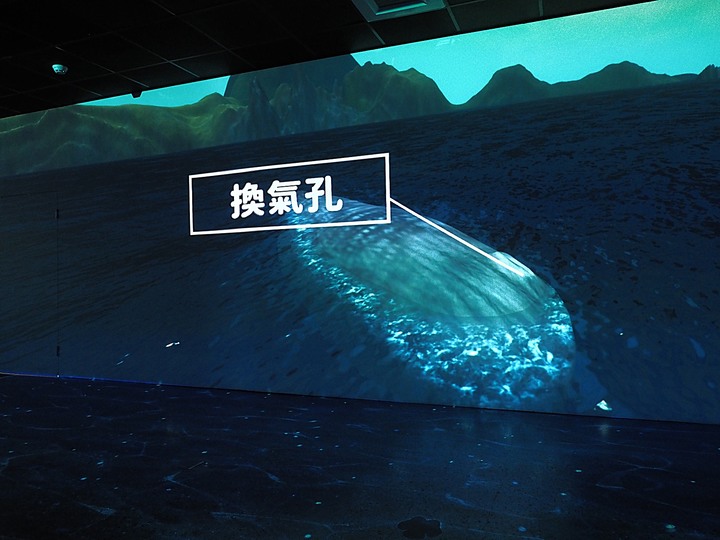

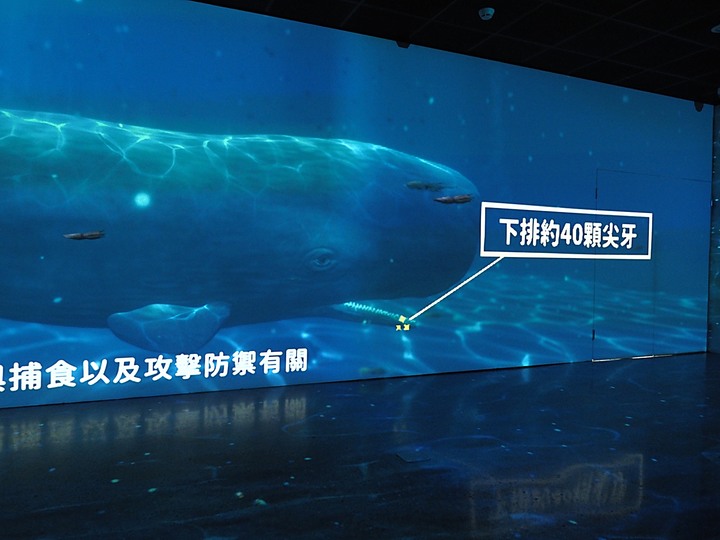

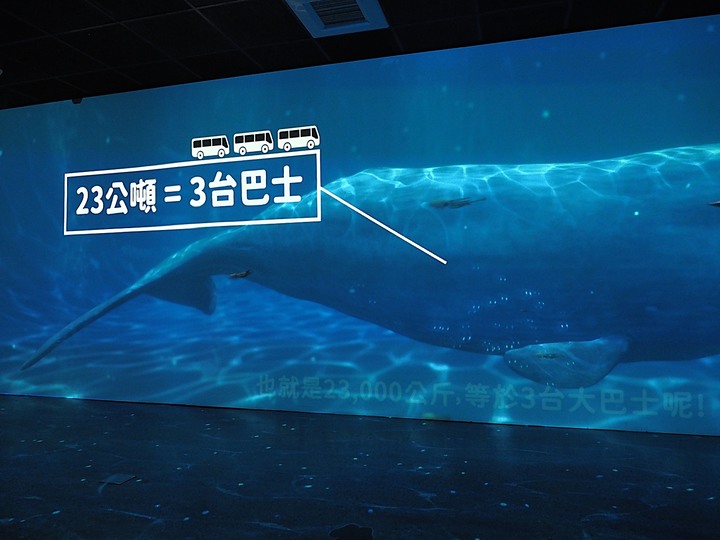

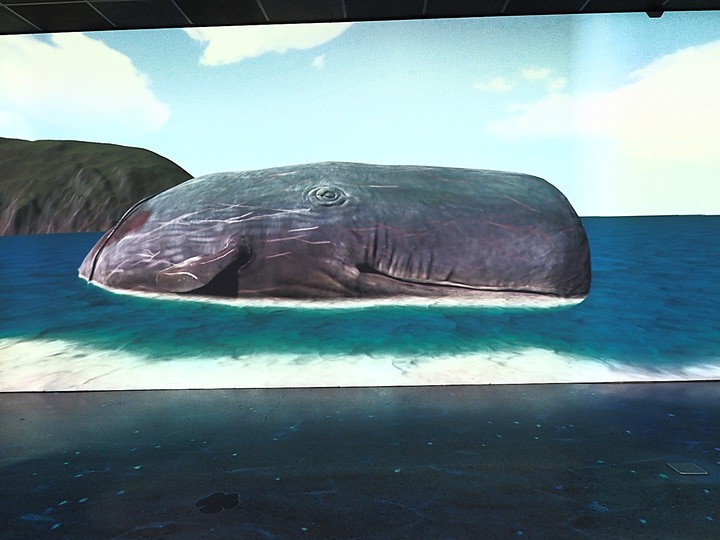

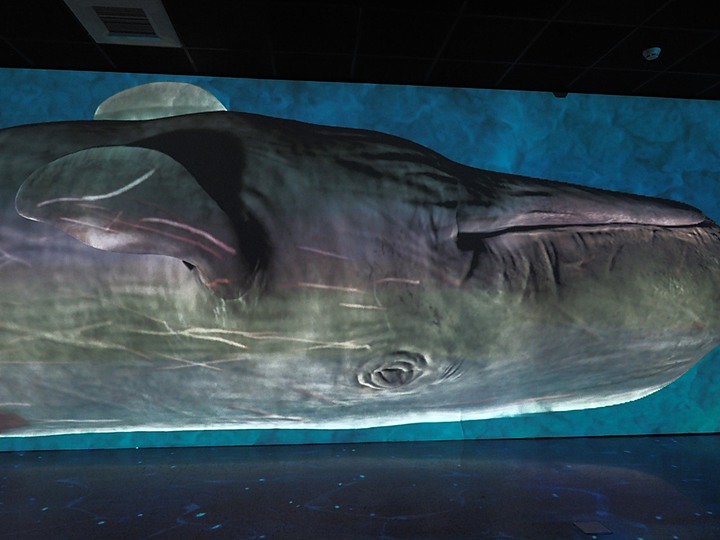

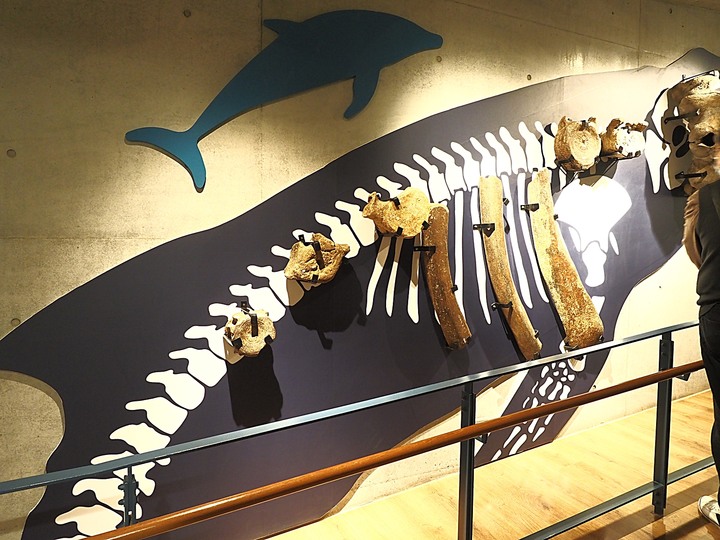

然後走入了鯨劇場中,是海中哺乳生物—「抺香鯨的一生」展示影片。

開始介紹抺香鯨。

最後抺香鯨吃了太多像魷魚的塑膠袋而餓死。

骨架被做成標本,放在台江鯨豚展示館。

這裡只有影像而已。

看完了影片,覺得人類的隨意污染環境,造成了許多像這樣的悲劇,實在不應該。

這時吉祥物出現,來逗小朋友們開心。

順著樓梯往上走,兩邊的裝潢好像這座館在地面下一樣。

故事館

故事館就是2號館,這裡是展示臺南左鎮化石園區從無到有的故事,

然後還有當年菜寮化石館所珍藏的有關西拉雅族生活的文物。

在左鎮發現化石,以及建館存放、展示與進行社區教育的過種。

左鎮一帶位在臺南東南的新化丘陵,有著與眾不同的「喀斯特地形」。

因為雨水沖刷甚巨,因此有許多化石由岩層中露頭。

在左鎮還曾經發現過人頭骨化石。

人骨化石模型。因此而被定名為「左鎮人」,距今大約3000年。

這些是西拉雅文化中的生活用品。吊在上方的大秤桿,老狗對它還有印象。

上二樓去。

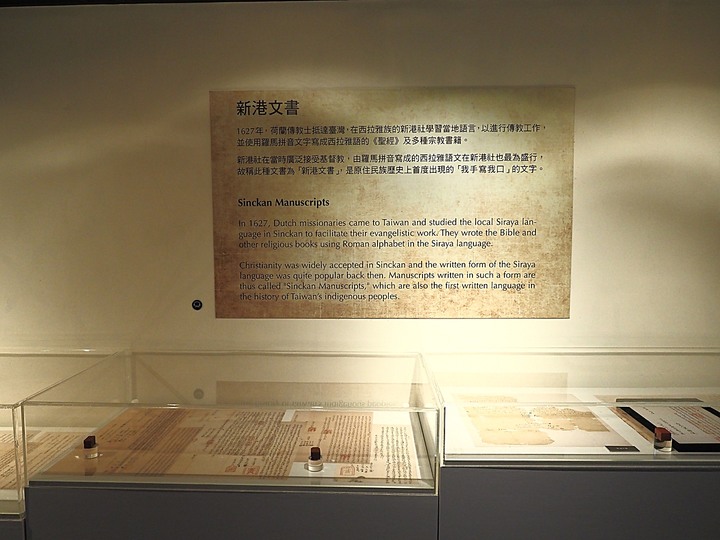

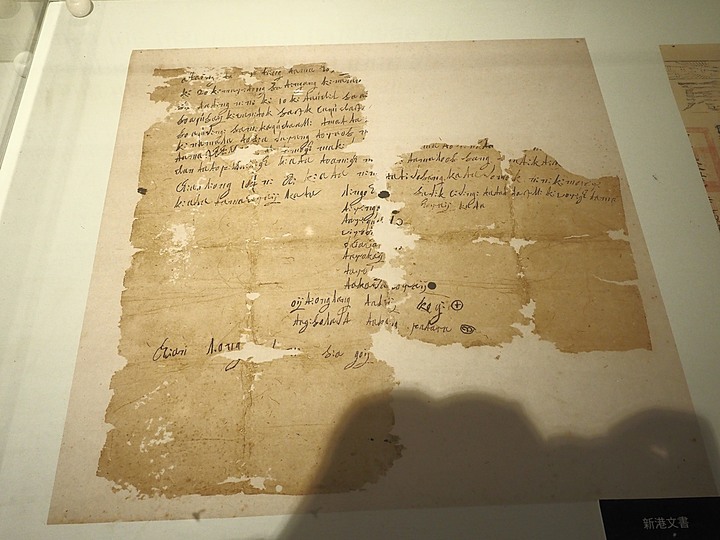

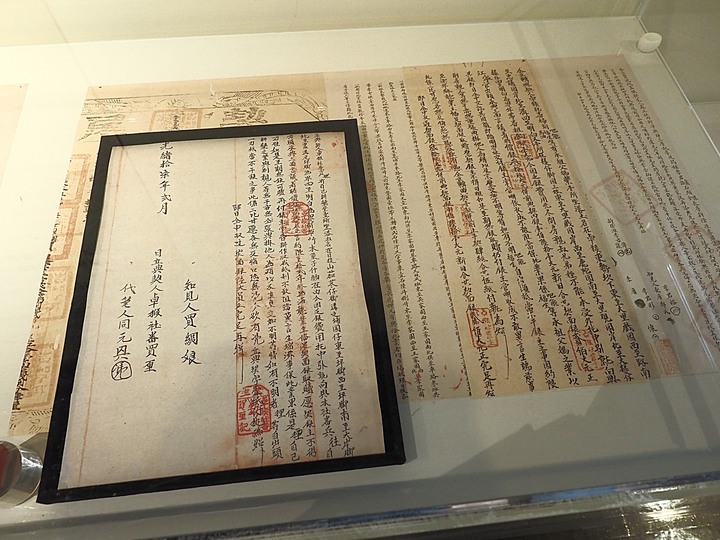

這裡展示不少古文書,但大多數是買賣契約。

所謂的「新港文書」,用字母拼音做為文字來紀錄。

然後是一些舊買賣契約。

可以看到有姓「買」、「賣」、「兵」...的。

這些都是原住民冠上漢人的姓。

接下來就是陳春木爺爺來說左鎮的化石探查的故事。

直接看照片,老狗不多說了。

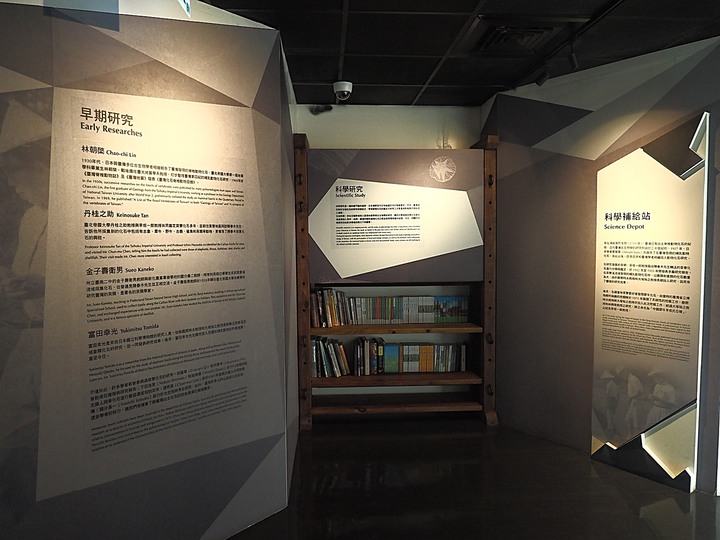

除了化石爺爺外,在日治時期還有不少學者在左鎮一帶進行化石研究。

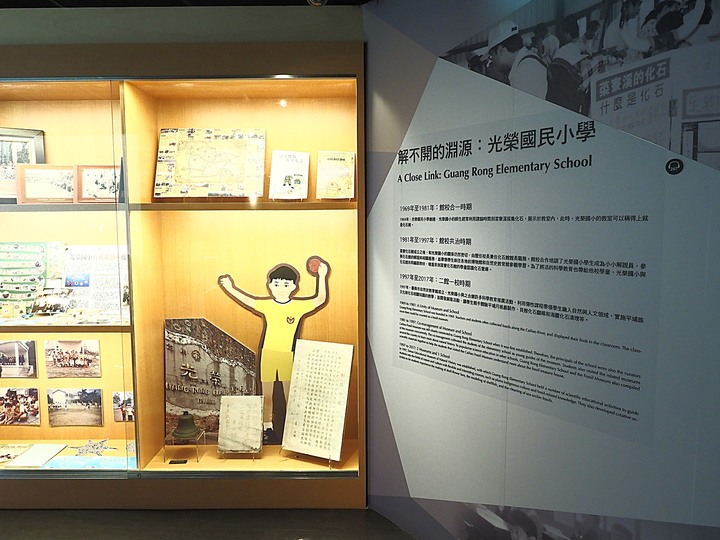

然後,還有化石園區的鄰居-光榮國小的簡介。

雨豆樹廣場

走出2號館,就會見到在中庭中的大雨豆樹。中庭中有音箱等裝飾,應該是等會兒有表演。

等一下就出現了變臉表演。老狗決定停下腳步,看一看難得的表演。

以下照片就是變臉照,每次都是突然就變過去了,老狗只能拍已經完成變臉的照片,拍不到變臉過程中的照片。

表演者雖然很厲害,讓人眼睛看不出那裡有問題。

但是,表演者再怎麼厲害,還是敵不過現代科技。

老狗的EM-5 MK3連拍與快速對焦速度夠快,從這張開始看,就會看出破綻了!

如果還是看不出來的話,那就留口飯給人家吃吧!

大年初一拍到的畫面,純屬娛樂效果,不要太認真呀!

能夠這樣表演,相信苦練許久。

然後離開中庭上方的通道,進入3號館中。

生命演化館

生命演化館,顧名思義講的是生命演化的故事。

就從生命的起源談起。

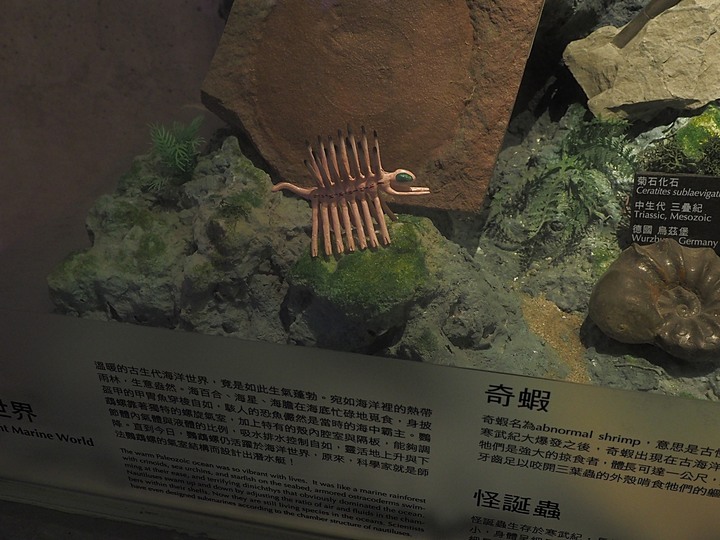

然後看看古代海洋中有那些生物。

這種生物是一隻抵2隻的意思? 一但撈到,可以分成2部分來吃...

這什麼蝦?

然後接著是魚類化石。

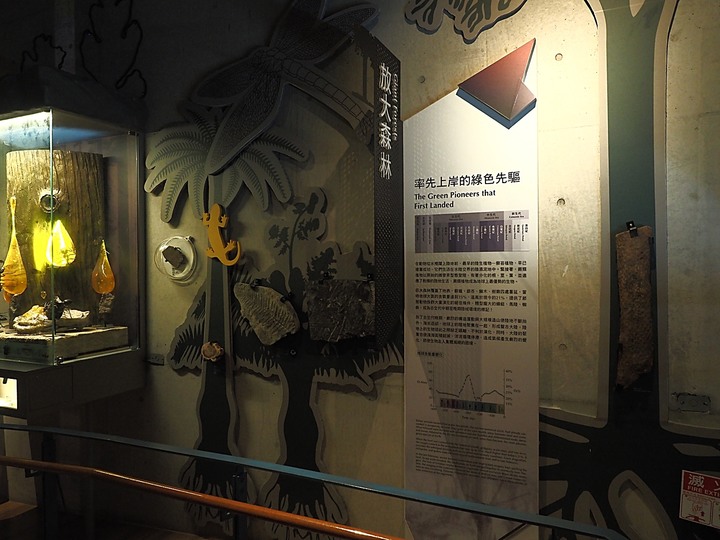

然後還有森林內部物種演化解說。

植物葉片展示。

動物模型展示。

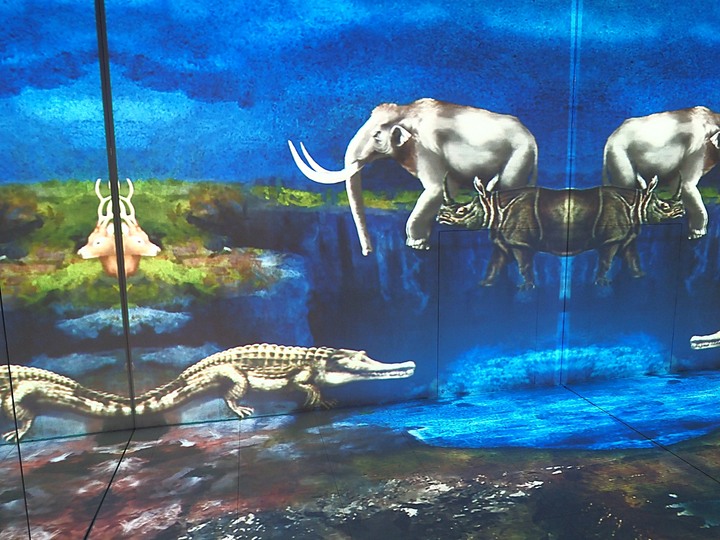

然後進入冰河時期了!

恐龍與鳥的關係。

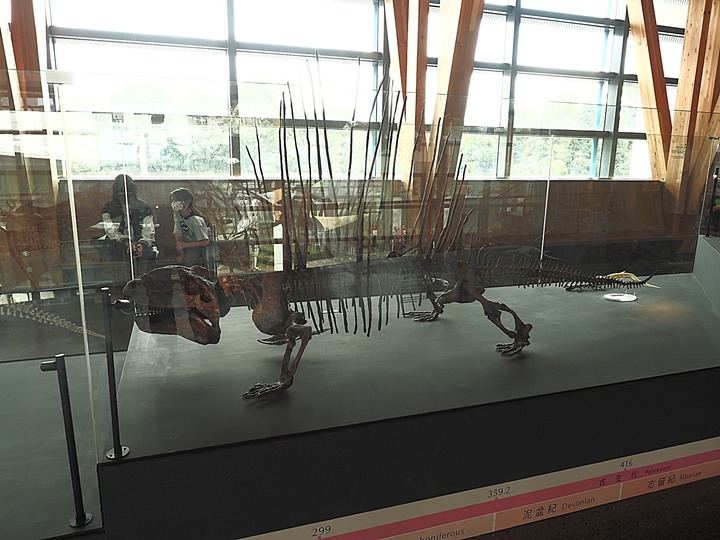

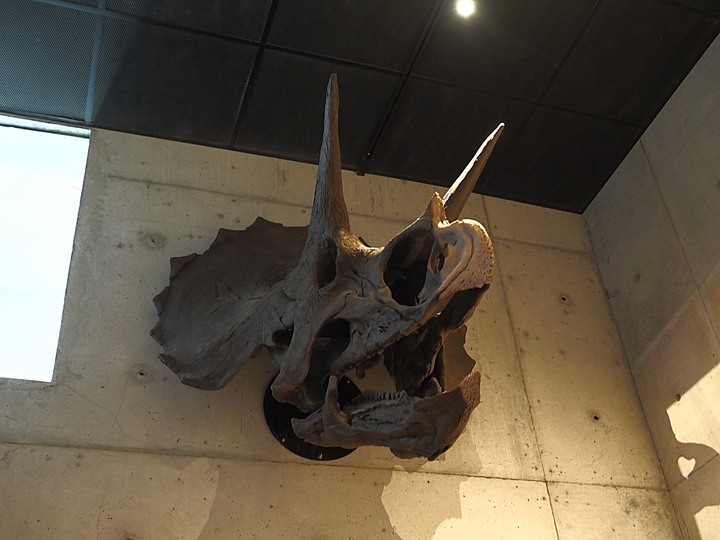

動物們的骨骼化石。

再來就是人類的出現。

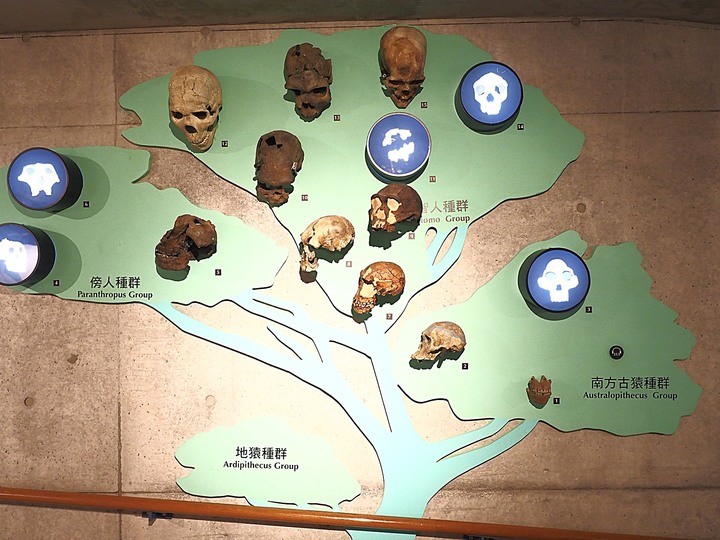

各種史前人類頭骨展示。

會發現年代越早的,眼窩越大,向外凸出。

還有其他的部分,像是身體結構,以及文化方面的差異。

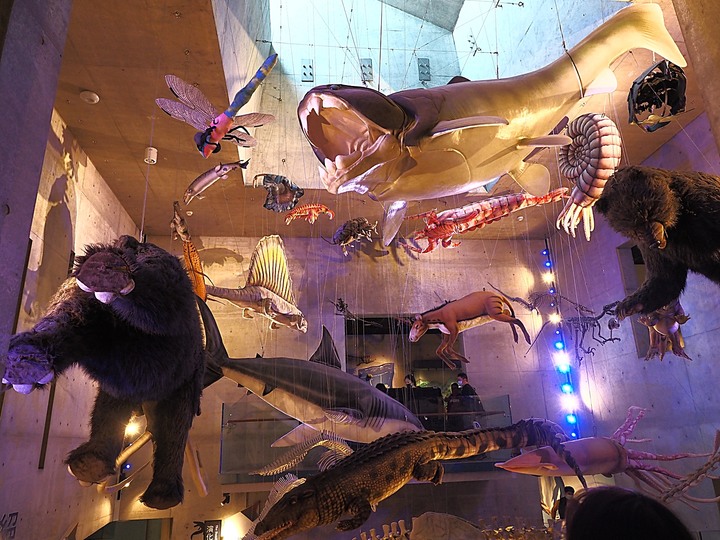

館內有許多動物模型,吊在天井當中。

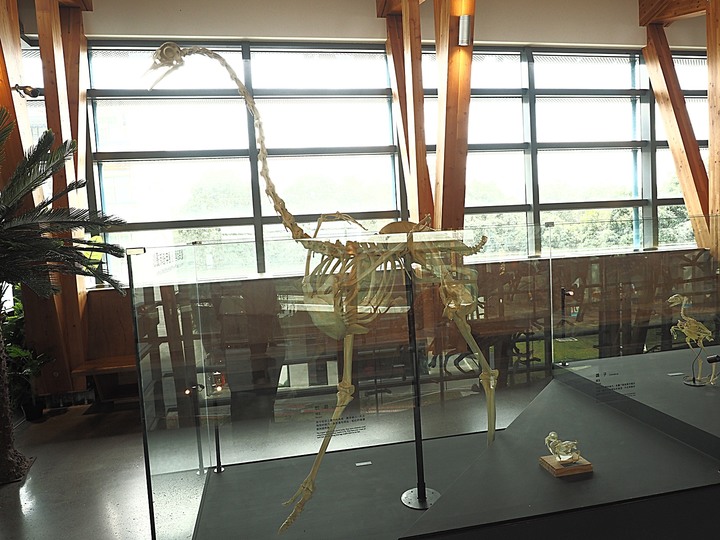

渡渡鳥的骨架模型。渡渡鳥是人類歷史上第一個被記錄下來,因人類活動而絕種的生物。

化石館

化石館,主要展示臺灣發現的化石。

在進館之前的沙坑,其實不是讓小朋友玩沙的,而是讓小朋友模擬自沙土中找出化石的。

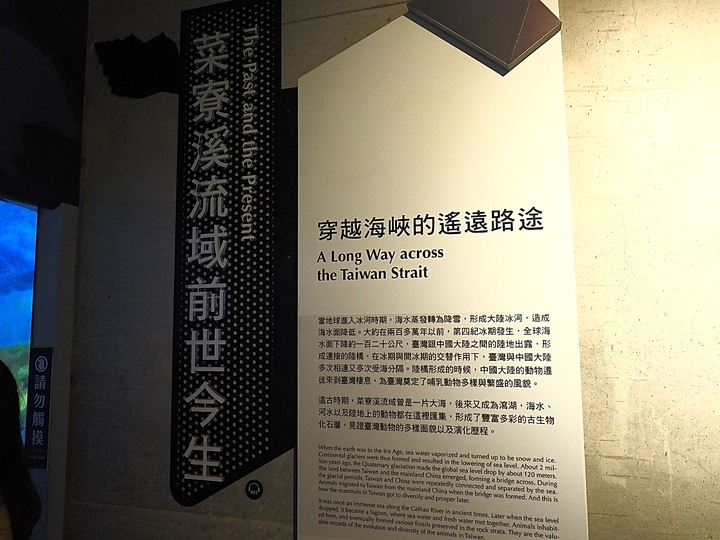

先談談菜寮溪流域在數百萬年前的是什麼樣的環境,

才知道為什麼會在這裡出現那麼多的化石。

有許多水中生物化石出土,像是貝類。

海洋生物與陸地生物的動畫演繹。

各種動物模型。

40萬年前的動物模型。

到了現在,這些動物留下了骨骼,形成化石。

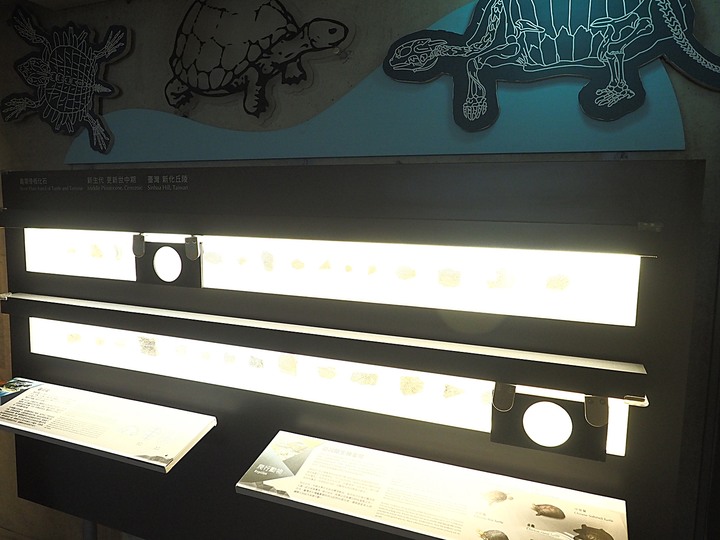

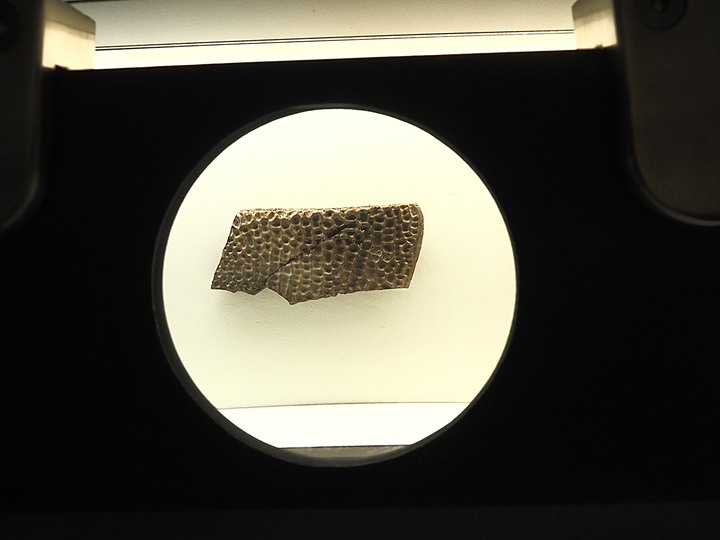

這裡比較特別,展示水生動物—龜的背甲。

朋友們應該不曾見過龜的背甲吧? 來張放大照片。

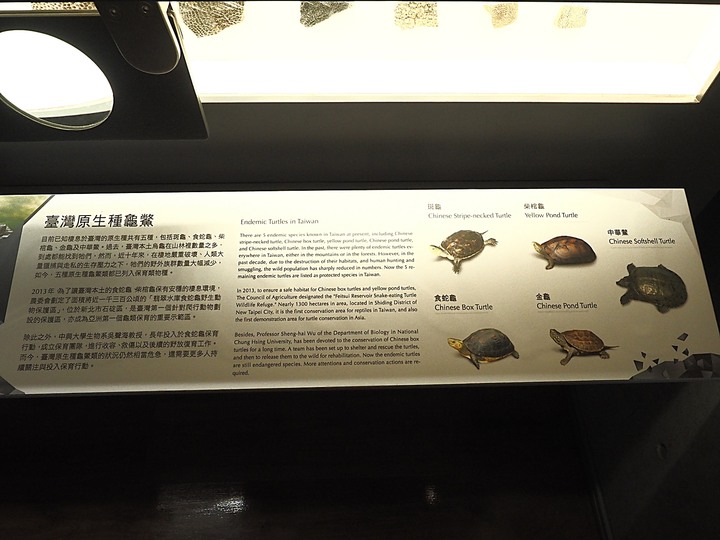

有關龜鱉類生物的說明。

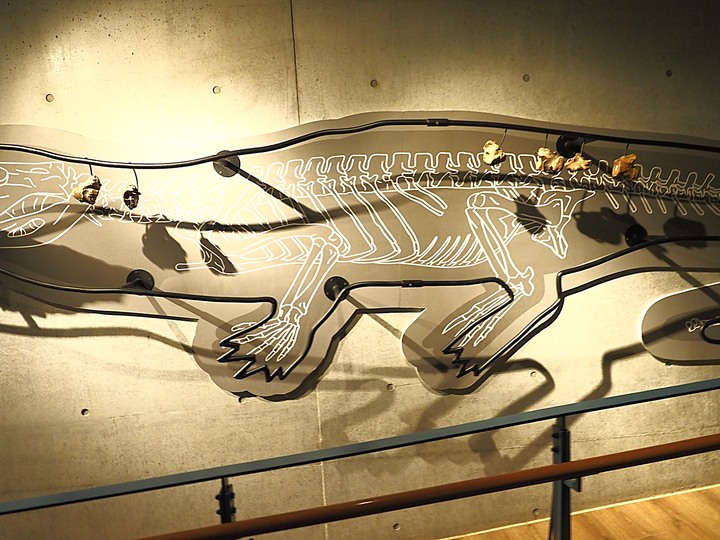

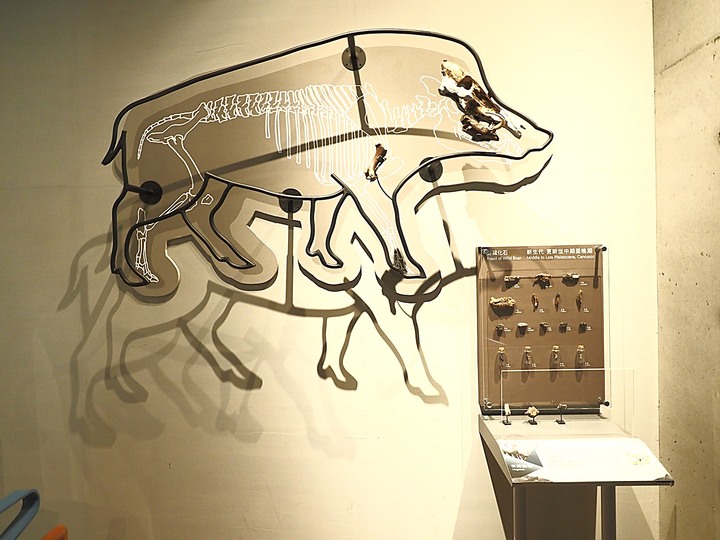

再接下來還是化石展示空間,把目前找的到的化石掛在牆上,與動物的型體適當的連結。

這好像是山豬吧?

還有牛、羊的角。

肉食動物的牙齒。

然後就是這具完整的犀牛化石。

成語中有句「犀牛望月」,可是華人老祖宗真的看過犀牛嗎?

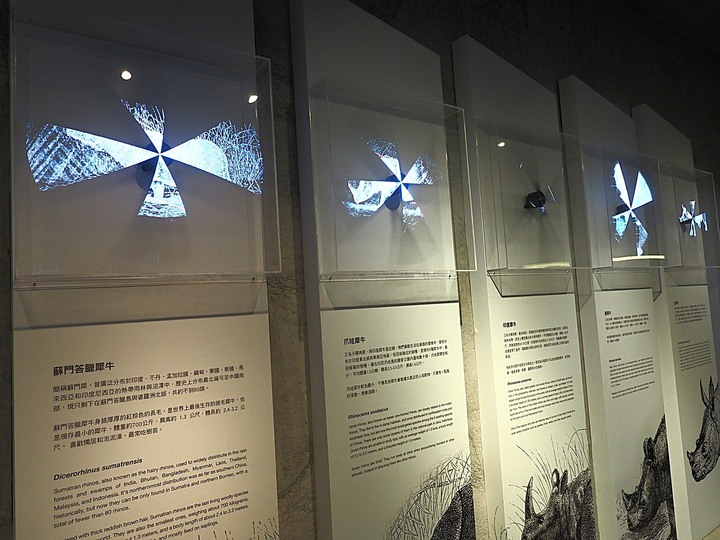

現今世界上現存的犀牛,總共4屬5種,多屬瀕臨絕種生物。

探索館

參觀完化石館,進入探索館中。

這裡的展示分為2部分,一部分是發掘、清修到復原化石的介紹。

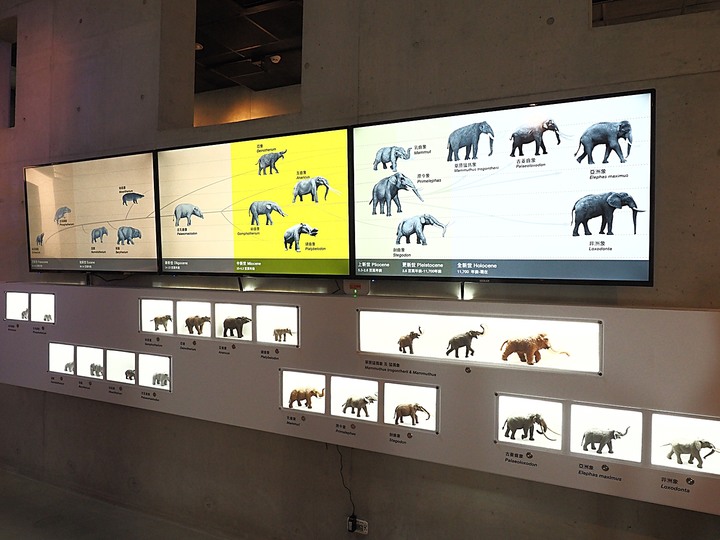

另一部分則是在菜寮地區發現的大象化石展示,以及象的介紹。

目前世界上的象僅存兩屬三種,體型巨大是人們對牠的印象。

而這裡列出來的這麼多不同種類的象,很多品種早已「見古」了!

有許多種都是從骨骼化石中找到的。

在菜寮也曾發現許多象化石,模型展示在此處。

大象的牙齒非常特殊,1顆長出來,磨完了再長出下1顆,每側上下各有3顆。

這裡展示的大多是牙齒化石。

參觀完探索館,館內的動線也結束了。

看看相鄰的光榮小學,這幾年也已經新建校舍。

由5座館舍圍起的雨豆樹廣場。表演活動已經告一段落了!

天氣很好,雨豆樹樹型也很漂亮!

大年初一走春第一站到此告一段落,出發前往下一站了!

臺南左鎮化石園區,經過前幾年的熱潮後,人潮少了許多,適合閤家光臨參觀。

想知道他們在那裡嗎? 請看下方的地圖:

至於開館時間、門票等資訊,請參考官網連結:

https://fossil.tnc.gov.tw/index.php