發完這篇後心想:會不會有人問:「那在臺南,有沒有小天后宮呀?」

如果有人提問的話,

切~~~梗不能亂用。

答案是:有的,臺南市區內還有座小天后宮,離大天后宮不到500公尺,而且和大天后宮同為國定古蹟。這座媽祖廟被指定為古蹟的正式名稱是「開基天后宮」,相對於祀典大天后宮而被習稱為「小天后宮」,在Google map上的名稱是「水仔尾開基天后祖廟」。雖然兩座天后宮的地址街道名不同,但實質上是在同一條路(自強街-新美街)上,因為這條小路以西就約當是明鄭末年、康熙年間的台江內海海岸線。媽祖為庇祐航行平安之神,廟宇位於海邊自然合情合理。

那麼,開基天后宮有什麼特色,足以被指定為國定古蹟?

這座媽祖廟名冠以「開基」,顧名思義就知道是「最早、最先創建」的。

這座廟創建的時間點約在鄭成功攻下臺灣之時(1662年),宮內祀奉的媽祖神像為隨鄭軍來臺的「船仔媽」,刻製於1640年,蓋廟的磚塊也是鄭軍的第二批自廈門來臺的軍隊運來的。由於是鄭軍來臺所建之首座媽祖廟,故冠以「開基」之名。

除了是明鄭政權時期創建的首座媽祖廟之外,廟內還有一些值得瞧瞧看看的古物,例如:

- 年代久遠的「船仔媽」,但因廟方擔心被偷走,所以由廟方另外妥善收藏,由另一尊媽祖神像鎮殿,而這尊神像也是在明永曆年間雕刻。

- 廟門口的那一對龍柱,是臺灣已知最早的石雕蟠龍柱,也是唯二的三爪龍柱。

- 後殿的觀音像是乾隆年間,由臺灣知府蔣元樞所捐贈之3座觀音像中之一—「傾聽觀音」。

- 正殿中,媽祖神龕上的「湄靈肇造」匾,以及後殿觀音神龕上方的「慈慧」匾,均為別號「一峰亭」的書畫家林朝英手書。

開基天后宮的地址是自強街12號,而這「自強街」是條古老的街道,古稱「大銃街」。所以,以現在的眼光來看,開基天后宮就像是小巷內的小廟一樣,不清楚的人可能會以為這座廟是一般的家庭廟。其實是已經有358年的歷史了。

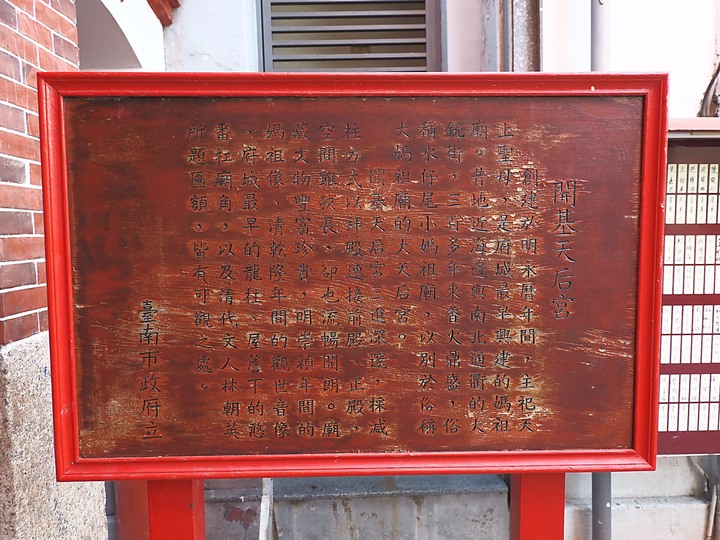

一旁的大石頭上有面石碑,介紹開基天后宮的歷史。

不過說實在的,這種解說方式很難讓現代人閱讀,一來底色太深,二來文章沒有斷句與標點符號,讀起來挺累的。

雖然開基天后宮看起來像街屋一樣,而它也真的是街屋型的廟宇,但歷代的官員來臺履新,從不敢等聞視之,原因就在於這座廟的歷史悠久,而神像「船仔媽」歷史更為悠久。所以雖然是小廟,但三川門上的裝潢可一點都不馬虎。

正脊上有西施脊,上頭有福祿壽三仙,兩側有雙龍護衛,西施脊下方還有「虎、豹、獅、象」四祥獸剪黏。

不僅屋脊上佈滿了裝飾,各條垂脊末端都有排頭戲齣,讓整座三川殿的屋頂熱鬧非凡。

但老狗不知道這4齣是那4齣就是了~~~

- 虎邊外垂脊排頭

- 虎邊內垂脊排頭

- 中央正脊

- 龍邊內垂脊排頭

- 龍邊外垂脊排頭

至於屋頂下方的三川門,裝飾同樣精彩。

最特別的當然是照片中那對白石龍柱,據說是明代的遺物,上雕三爪降龍,極為少有。

另外,在龍、虎牆堵都是用彩繪磁磚替代彩繪或浮雕,老狗個人認為這相當具有時代意義,因為二戰末期開基天后宮遭空襲,受損嚴重。所以現在所見的樣貌大多為1948年重修而來,之後在1971年及1973年又曾再重修,這龍、虎牆堵就是1973年整修的,因為牆堵上的彩繪中有「癸丑」字樣,表示為1973年重修。在1970年代時,流行的磁磚尺寸及彩繪技術,產出的成果就是龍、虎牆堵上的「龍吟」與「虎嘯」。

- 虎邊牆堵

- 明間中門、龍柱

- 龍邊牆堵

不過,在三川門處最有趣的還是位在墀頭的「憨番」,開基天后宮的這二位「憨番」精壯而膚角黝黑,表情逗趣,一副已經很用力抬很久了的樣子。。。

至於下方的水車堵也有戲齣,龍邊的老狗看不出來,但虎邊的是三藏取經,這一般人應該猜的到。

- 龍邊憨番

- 虎邊憨番

三川殿的屋架結構就如一般廟宇是抬樑式棟架,只是因為廟門所在位置的影響,變形為外短內長的「七架楹」混合式構造方式,但在屋架上的彩繪與木雕還是少不了。門上的疊斗與樑上的瓜筒木雕很漂亮。

- 虎邊外側

- 龍邊外側

- 虎邊內側

- 龍邊內側

走進廟裡,會見到與三川殿和正殿幾乎完全相連的拜殿木架結構,以及兩側牆上的大型龍、虎泥塑。

拜殿的木架構,為歇山頂的六架楹捲棚式,以彩繪為主要裝飾。

兩側的龍、虎泥塑面積很大,非常吸引目光。

- 拜殿屋架(往廟門)

- 拜殿屋架(往正殿)

- 拜殿下空間(往廟門)

- 拜殿龍側屋架

- 拜殿虎側屋架

- 龍側泥塑

- 虎側泥塑

因為廟地狹小的關係,三川殿、拜殿和正殿可說是連在一起的。但或許是為了節省空間,正殿的建築方法就不是抬樑式屋架,而是十三架楹承重牆式,在正殿內不落柱。

- 虎邊屋架

- 正殿內神龕

- 龍邊屋架

正殿中最值得欣賞的是這面位在神龕上方的匾額「湄靈肇造」,由素有「清代臺灣唯一藝術家」之美譽的林朝英所提。

正殿中的龍虎側牆堵則有大型雕刻。

- 虎側雕刻

- 龍側雕刻

在正殿的神龕兩側,都留有通道可通往後殿。然後還可以很湊巧的看到千里眼和順風耳。

- 虎側通道

- 龍側通道

後殿的建築結構和正殿類似,是九架楹承重牆式。

主祀觀世音菩薩,配祀十八羅漢及月老星君,左右另設兩神壇,主祀福德正神及註生娘娘。

中央神龕上方所懸掛的「慈慧」,是1808年由林朝英所書。

在後殿前方還有簡單的後拜殿,同樣是捲棚頂,在龍虎邊各開一八角門,

- 後拜殿屋架

- 虎邊側門

- 龍邊側門

從八角門走到屋外,可以見到建築物後半段的外側。在這裡可以發現後拜殿是火型馬背頂,而主殿與後殿都是懸山頂樣式,上有雙龍護塔與雙龍護珠裝飾。

- 主殿與後拜殿

- 後拜殿與後殿

在這裡可以看到這2面石碑,其中一面署「重修鎮北坊天后廟碑記」、「乾隆三十三年乙酉知府蔣允焄重修」是2003年仿製的;而另一面「臺閩二級古蹟開基天后祖廟甲申年三朝慶成祈安建醮碑記」則是2005年立碑。

- 重修鎮北坊天后廟碑記

- 臺閩二級古蹟開基天后祖廟甲申年三朝慶成祈安建醮碑記

最後,再走回後殿、正殿,回到了廟門口,看到了這面有歷史的解說牌。

心想,從前的解說牌淺顯易懂多了!!

就用這面解說牌來結束這天短暫的參訪吧!!

雖然開基天后宮建築量體很小,但其歷史悠久,又有這麼多的古物,當然很值得一看。

有興趣的朋友,有機會來到臺南,除了吃小吃外,別忘了在逛古蹟的行程中,順道到開基天后宮走走,只要半小時的時間,一樣有會不少收穫!!