臺灣府城中的靖波門(小西門),就是全臺現存唯一搬過家的城門。

靖波門興建於1775年,是臺灣府城中正城8門中最晚興建的城門,原本位在臺灣府城城池的西側,在1935年跟大東門、大南門一起以「臺南城」的名義被臺灣總督府公告為史蹟。而當時的臺南市都市計畫中,則計畫在約當現在的府前路、西門路口一帶興建類似於大東門週圍的橢圓形圓環來保存它,但後來因故只完成府前路、西門路口的北半部圓環,也就是臺南人習稱的「小西腳」、「下大道」。

二戰之後,因臺南市區發展而打算拓寬小西門所在的逢甲路(現在的西門路一段),原本規劃的橢圓形圓環並未繼續興建,反而打算要將小西門拆除。後來由國立成功大學校長羅雲平在1969年向市政府爭取,便在1970年於成大全權負責下遷至成大光復校區,重新組裝在殘存的小東門段城牆上,於是就出現了小西門在城池東面的有趣現象。在重新組裝時,據維基百科上所述,下層門洞未轉向,因此朝城內;但上層配合位置轉向城外,以致於從外觀看起來,城外側門洞比較小的奇景。

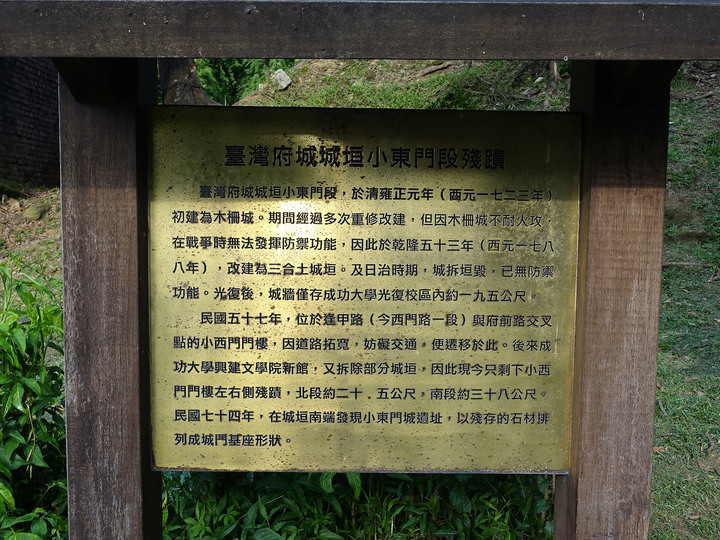

至於府城垣小東門段,分布在小西門的兩側,現存長度並不長,含小西門面寬目測總長約60公尺左右。在1985年時的施工挖掘中,發現南端的終點有小東門的地基,所以利用殘存的石材排列成小東門的基座形狀,供後人參考。

小西門和小東門段遺址是老狗高中時上下學必經之地,因此對這2個老建築有幾分特殊的情感。高中畢業三十年回到此地走走,發現古蹟已經有了比較好的照顧,至少土垣沒有再更進一步流失或變短,甚感欣慰!

從臺灣府城西邊被搬來東邊的小西門,就重建在臺灣府城城牆東邊的缺口上。

近看城門洞。上方的匾額寫的是「靖波門」,這是臺灣府城小西門的別稱。

因為原本的小西門位置面海,所以才有這樣的稱呼。不過在移到東邊後,就再也無波可靖了。

由城門洞往城內方向看,可以發現門洞由大變小,表示小西門移到此地時,城門的內外方向並沒有因為由西移到東而配合轉向。

城門洞中的石碑,是為了讓官兵不要變強盜。

臺灣府城殘存的大南門也有這塊石碑。

走到城內往上看,就會發現上面的城樓就配合由西移到東而轉向了。如果沒有轉向的話,站這個位置,應該會看到城樓的門,而不是一面平整的牆,因為城樓的功能是站在城上,遠望敵軍動態用的,一整面磚牆要如何遠望敵情?

走到城門的側面,就會發現城樓特殊之處。

城樓有部分突出門洞外,是小西門的特色。

這裡有一面有關城垣小東門段城垣的說明。

臺灣府城的城牆材質其實並不理想,最初是木柵城,而後改建為三合土城,只要下起大雨,很容易被沖毀。

在說明牌背後的這座大土堆就是城牆,從這個角度很難看出它原來的樣子,因為上面長了許多植物。

再往前走一小段,就看到榕樹攀附在城牆上,形成特殊的景觀。

然後到這裡就看不到城牆了,因為是小東門所在位置。

地上是小東門殘跡,市政府立牌說明。

小東門殘跡,現在是殘餘的花崗石地基來排出城門的位置。

說明牌上的小東門簡介。

在大約十多年前,為了讓民眾到場時可以更了解城垣,所以在上方加蓋了這個階梯,橫跨城垣兩側,遊人可以步行至其上詳加欣賞古蹟。

從城外外城垣與小西門,真的像是殘蹟,因為上面長滿了樹根。

在小西門另一側的城垣,經過完整的復原,可以看出當年城垣的全貌。

這一小段是完整整修過的,復原成原本的舊貌,但是可以看的出來三合土牆內部還是土,只有外部有石塊。

城垣前的古砲,那來的不清楚,只知道它們在這裡很久了。

古砲上的字樣。

最後放上小西門與古砲的合照。

有興趣看城門的朋友,下回到臺南玩耍時,記得來這裡走走!!