西螺是昔日雲林地區內文風最盛之處。

在清領時期,霊林地區共有4所書院,其中在西螺就有振文書院和修文書院,而振文書院是現今唯一留存者。

而振文書院的出現,和臺灣現存其他書院有所不同,係由宗教建築發展成為地方義學;而老狗曾經走訪的道東書院、登瀛書院、文開書院、興賢書院、明新書院、鳳儀書院等,都是以興學為原始出發點而興建的。

在西螺地區,早先即有建於1797年之文昌帝君祠,然規模較簡,至1812年,在地士紳鳩工改建即有的文昌帝君祠為書院,於1年後完工。大殿內祀奉五文昌帝君,重新命名為「振文書院」。在此之後,於1852年、1892年、1907年、1921年、1934年、1947年及1989年均曾整修。因為振文書院有宗教力量的支持,因此在進入日治時期,義學被日本殖民政府設置的學校取代之後,仍能持續存在,成為雲林縣唯一倖存的清治時期書院,見證當時的地方義學。

振文書院形制單純,除了入口處的山門外,拜殿與正殿連成一氣,左右兩側有建於1934年的磚造廂房。整座建築在拜殿與正殿內部有較多的細部裝飾,但因其為書院建築,雕飾的華麗程度自不能與知名中大型廟宇相較,但以同屬書院之建築來說,仍有值得一看之處。

振文書院的三川門,是1989年整修時所建,為一般常見的閩南式三開間三川頂形式。

可能因為是書院之故,裝飾並不多。僅在中脊上龍虎側各有一隻「鰲龍」盤踞。

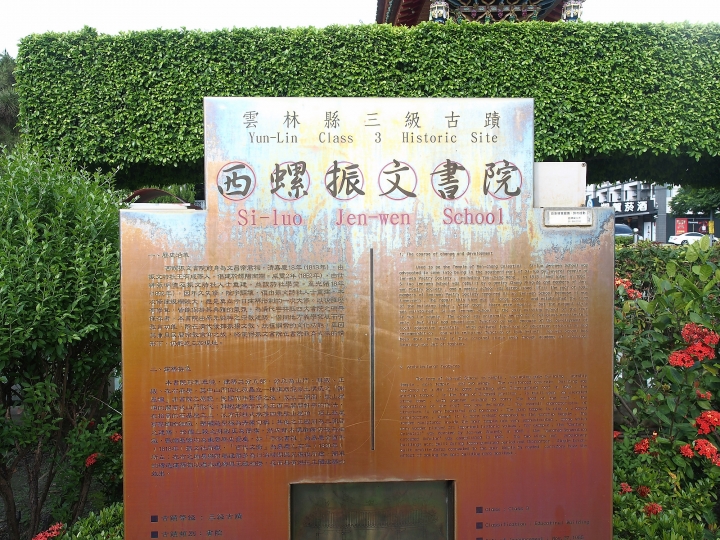

在三川門旁的解說牌,為縣政府所立,應該有一段時日了,因為上面還寫著「三級古蹟」。

近看三川門,還真的沒太多裝飾。

雖然是1989年所整建,但所幸還是使用傳統建材,不是用鋼筋水泥來興建。

三川門的明間中門,兩側有璃虎透雕窗,門上方維持傳統疊斗結構。

三川門的龍邊與虎邊都沒有太多裝飾,只有在水車堵上方的墀頭,各放了1隻螭虎。

- 龍邊次間側門

- 虎邊次間側門

步口的屋架結構為傳統的瓜筒結構,上有束木,下有束隨,步口通樑下有員光。

- 龍邊屋架

- 虎邊屋架

三川門內側,又比外側樸素多了,只有在水車堵處有個簡單的裝飾。

振文書院的拜殿與正殿。從正面看只會看到拜殿,看不到正殿的屋頂。

拜殿屋頂的龍、虎邊屋脊,都是簡單的捲草裝飾。正脊中央則是麒麟背洛書。

- 龍邊屋脊

- 虎邊屋脊

由於是奉祀文昌帝君,所以拜殿前方中央設有御路。

從這2張分別由龍邊和虎邊往正殿拍的照片,就可以看的出來在正殿前方有座面寬稍寬的拜殿。

拜殿的外形像座亭子一樣,由8支柱子所支撐。柱上對聯首字正好可以湊成「振文」。

- 拜殿龍邊照片

- 拜殿虎邊照片

拜殿屋頂下方的大木結構是較具有可看性之處。

束隨、獅座、雀替與員光的雕刻甚為精彩。

- 拜殿龍邊外側屋架

- 拜殿龍邊內側屋架

- 拜殿內側虎邊屋架

- 拜殿虎邊外側屋架

特寫一下龍邊與虎邊的這2對獅座,以及獅座上方的束隨,雕工相當精緻。

- 龍邊獅座

- 虎邊獅座

至於正殿內部的屋架也是相當熱鬧,有數面古匾。

「千秋書祖」為1813(嘉慶18年)振文社所獻。

正殿大木結構上的雕刻與拜殿同樣的精緻,正中央的「百代文衡」匾為1815年(嘉慶20年)所立。

- 從正殿中央往上看

- 正殿龍邊屋架

- 正殿虎邊屋架

正殿兩側牆堵,以「忠孝廉節」大書法字及2對對聯為裝飾

- 龍邊牆堵

- 虎邊牆堵

正殿與龍邊廂房之間設有過水廊,從這裡可以看到正殿側面的結構

通往正殿後方的門。

在這裡有一口水井,應該是古時留下來的。

正殿的後方無任何的裝飾,只有2個大圓窗。

從正殿的兩側,可以看到側面山牆上的懸魚及氣孔。

懸魚的造型是將氣孔融入其中。

在正殿龍邊的側前方,另設有字紙亭,為焚化字紙用。

在臺灣的每座書院或文昌廟都有此亭,蓋因古人認為書有文字之字紙至為神聖,文字與字紙不能有絲毫侮辱或污棄,見到片紙隻字必須撿拾丟進字紙爐焚化。

振文書院是位在西螺的一處不大的古蹟,如果對清代書院建築有興趣的話,到訪西螺時可以花個半小時去走走看看。