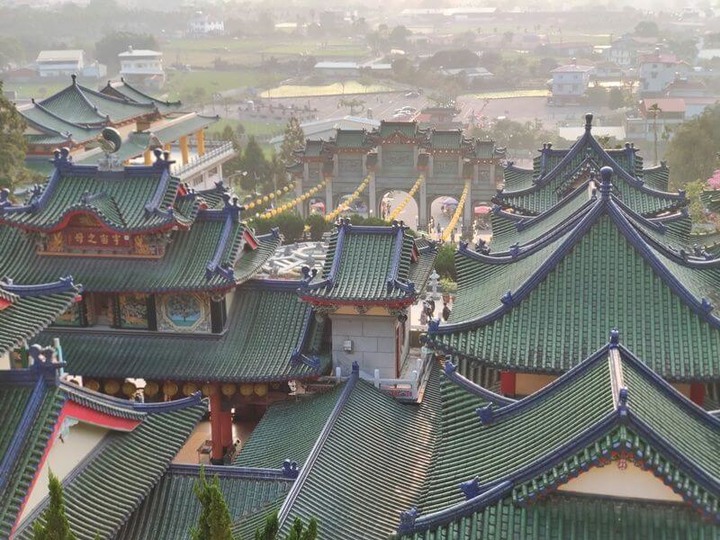

「埔里寶湖宮天地堂地母廟」又稱為「埔里地母廟」,座落於埔里盆地金鶯山南麓、海拔五百多公尺處,共祀「地母」(無上虛空地母至尊)與「天父」(無極老祖),並依此建構了「天地雙全」的五殿廟貌。由於地母至尊為開基神祇,靈驗事蹟聞名遐邇,人們一般習慣以「地母廟」稱呼之。寶湖宮天地堂從一間民宅供奉《地母經》發跡,過程中逐漸成為枇杷城(枇杷里、杷城里)聚落信仰中心,到了今日奉祀地母信眾已遍及全台,來訪香客絡繹不絕。

寶湖宮天地堂自民國五十年起即為埔里廟宇聯誼組織的一員,民國九十三年被推為全台地母至尊總廟,與之互有往來的宮廟五百餘間,歷年造訪廟壇累計已過數萬。時至今日雖然不再扶鸞施方,「救世堂」的美稱也成為歷史,然而寶湖全景的格局,年度儀禮的嚴肅與熱鬧,廟埕廣場熙攘的信眾,寶湖宮天地堂成為虔誠敬地母的信仰中心。

PS:上列圖文部分節錄自「寶湖簡史 | 寶湖藏津」文中之敘述。

要進入地母廟會經過三座歡迎牌樓,從距地母廟1.6公里外慈恩街(自民國63起,由信眾獻地開路,於民國66年完成)口的「天」字歡迎牌樓開始(如下圖一),再來是慈恩街路底的「宮」字歡迎牌樓(如下圖二),最後則為八卦九龍池前最為壯觀的五門牌樓(如下圖三,以仁義禮智信「五常」為涵意的五門牌樓為施振榮先生代其母施陳秀蓮女士捐建的)。

而您現在所看到的巍峨廟殿其實是早年先人打拼蓋出來的,我們還可以從「寶湖簡史 | 寶湖藏津」文中看到當初建廟時的艱辛(如下文):

地母廟的舊建築在使用了十餘年後,有著樑柱坍塌(被白蟻嚴重蛀蝕)的疑慮,扶鸞記錄簿透露著民國五十一年起建新廟的期許開始醞釀。這股氣勢鼓舞了下一年建新廟的決心與魄力,但當時誰也沒料到,之後寶湖宮五殿建廟任務的完成竟花了二十餘年的光景。

打地基工程一共分兩部分,包括挖土整地的「切土」以及白石碾壓的「壘白石」。建設坤元殿階段的打地基前後花了兩年的時間,打地基的困難處在於它是一項完全依賴人力搬運砂石的工程,其中「切土」佔了總工程的七成,耗費一年半的時間;「壘白石」著重依大小、順序堆疊白石的技術,工程困難全依人力完成也說明神人眾志成城的建廟意志。

在那個沒有挖土機的年代,建廟切土所動員的人力遍及枇杷城(枇杷里、杷城里)的家家戶戶,以及埔里其他地區志願發心的信眾參與。許多人栩栩如生地形容當時如何一面開鑿廟後方的山坡地,一面用畚箕將土擔到廟前(現在八卦九龍池)填高地勢的過程,其中不少抱持著「暗時做廟(晚上建廟)、日時(白天)做自己」的精神參與。

若您沒有到過埔里地母廟,那麼您可以利用「Google街景服務和360度全景相片」功能先來一窺究竟。

您知道什麼是廟宇的北式建築嗎?

您知道鎮殿地母頭戴「五龍五鳳冠」、身穿「九龍九鳳袍」的意涵嗎?

您知道何為「鸞堂」嗎?

您知道台北行天宮、木柵指南宮,以及埔里寶湖宮天地堂地母廟等過去皆是由「鸞堂」轉化成為一般宮廟的嗎?

文章中小弟拍攝、收集了數十張照片跟圖片,文章內對廟內之神尊有詳細的介紹,而文章的內容對拜拜的基本知識也有詳盡的敘述,相信看過之後,您會對這間廟宇以及該如何來拜拜有初步的認識哦!

若您有興趣,接下來的內容請您自行參考小弟部落格中的文章:

埔里寶湖宮天地堂地母廟介紹 - 為全台地母至尊總廟,以鋪滿青瓦的北方宮廷式廟宇建築而聞名全台