登瀛書院,位於南投縣草屯鎮的稻田中。

由於是初次造訪,完完全全是照著導航機移動,車剛開出南投市時,還以為是導航機又弄錯了,直到看到了登瀛書院的指標,才確定它真的位在稻田當中。

至於為什麼先民會在此處設立書院?故事要從清朝初年說起。

草屯最早為原民北投社之地。清乾隆年間已形成了洪、李、林、簡四大姓之血緣聚落。

之後漢人入墾日多,至1831年,南投縣丞朱承懋延請北投保、南投保、沙連保等地士紳籌建書院,作為各地漢人讀書的場所,此即為1833年(道光13年)建立之「藍田書院」,位於現今南投市內。

但因藍田書院遠在南投,對於北投保之學子甚感不便,故於1847年(道光27年)又向北投保內士紳募款,創建「登瀛書院」,1848年12月完工,成為北投保一帶學子讀書的場所。

時序進入日治時期之後,因日本政府在全臺各地廣設公學校,書院的功能被新式學校所取代,故全臺各地書院大多僅維持文昌祠的功能。

國府領臺之後,登瀛書院曾數次重修,且安然渡過九二一大地震,而保有初建成時的樣貌,據說是全臺唯一。

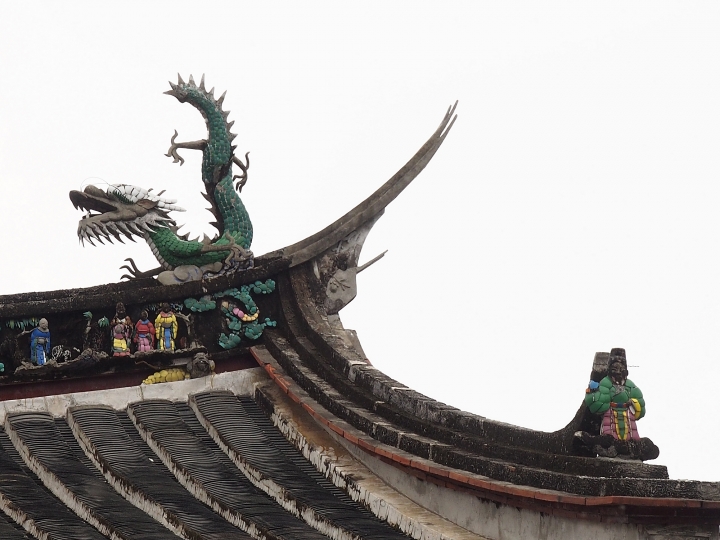

登瀛書院為單進兩翼齋舍的三合院建築,中央為三開門的正殿,屋頂是燕尾翹脊、雙龍護塔,正前有照牆(照壁)一座,正殿之右前方有惜字亭。

正殿中央供奉文昌帝君,左奉紫陽夫子朱氏、右奉魁斗星君。

我們家今年與明年各有考生一名,因此在此點光明燈,希望文昌帝君等諸神明可以家中小子有個好的前程。

如果家中沒有考生的,也可以到這裡欣賞百餘年來度過各種天災,但還能保持原貌的書院建築;

而稻田中的幽靜,更是值得到訪的一大特色。

第1張照片,放上登瀛書院的正殿及週邊的護龍建築照片。雖然說登瀛書院保持最多原貌,但據說也是現存書院建築中規模最小的。

這是在大門入口旁的登瀛書院簡介,是縣政府立的說明牌,不知應該算是什麼造型?是羽毛還是芭蕉葉?

登瀛書院的大門入口。

大門內的另一個說明牌,從這裡可以了解登瀛書院是單進雙翼附過水廊的三合院形式建築。

另一份更大型的說明,就張貼在左護龍的側面。

這塊碑記與碑下的贔屭是2012年的產物。

登瀛書院的正殿,外觀相當的簡單,沒有太多裝飾,可能與當年興建時的財力有關。

只有在屋脊上有雙龍護塔裝飾,以及左右壁堵上的交趾燒。

屋脊正中央的寶塔。

屋脊左右側的龍與排頭人偶。

左右側壁堵上的交趾陶燒。

正殿中央前方的螭陛。目前正殿祀奉文昌帝君,門前加上螭陛很合理。

從正殿中門往內看,可以見到懸掛其中的三面匾。

明間中門左、右側牆堵與步口,就是一般的縷空窗而已。

1988年吳敦義縣長贈匾。

這兩方匾額年代較久遠,立匾年份已經無法判讀。

正殿左側的大木結構,是標準的「三通五瓜」,下方雀替是鰲魚造型,應有獨佔鰲頭之意。

正殿右側的大木結構,和左側幾乎對稱。

這支筆應該很多學子會很想摸一摸,是文昌筆!

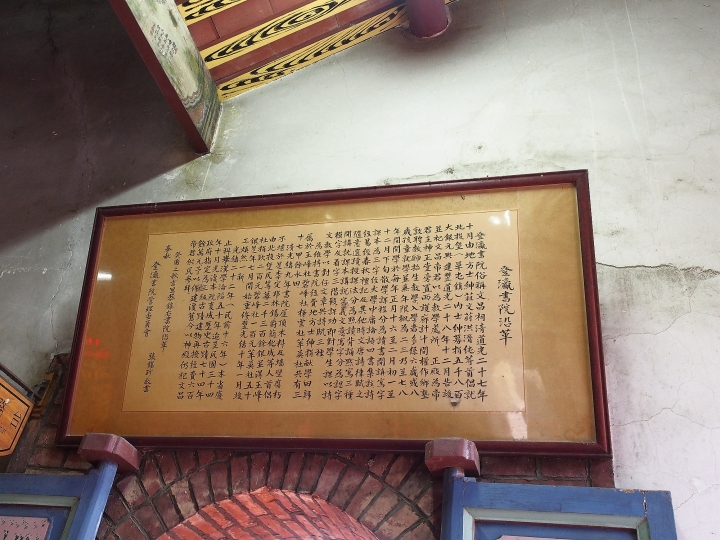

書院正殿內的登瀛書院沿革說明。

正殿通往左側的小門,上頭還有「道德文章」。

另一個小門,上方繪有花草。

正殿左側邊的迴廊。

正殿的後方,沒有什麼裝飾。

正殿後方的牆面,就是一片空白。

右側方的護龍與正殿間的過水廊。

右護龍的簷下。

由於正殿是歇山頂結構,因此在側邊會看到山牆,以及中脊燕尾下的懸魚。

在屋頂垂脊盡頭的藻飾。

由正殿通往右護龍的小門。

從正殿右前方看正殿。一般而言,書院建築重實用,不若廟宇重視繁複的裝飾。

左護龍,部分結構還是土墼(土埆),到現在都未更換為磚塊,非常難得。

左護龍端點的泥塑與大面積磚雕。

右護龍。

右護龍裡的神轎,據廟方管理人員說這頂是「百萬神轎」,,造價百萬以上。

在右護龍端點的泥塑與大型磚雕。

正殿前的照壁內側。

照壁外側,也是圍牆的一部分。

登瀛書院可以說是個很迷你的景點,如果有機會到南投一遊,在距離高速公路不遠的情形下,做為旅途中的休息站,順道走訪,了解前人讀書學習的艱辛,未嘗不可!