如果有規劃造訪彰化藝術館、大成幼稚園、孔廟等市區古蹟建築,不妨連同附近的武德殿、美術館和節孝祠來順道一遊,因為這幾座古建築景點位在方圓300公尺內,而且相當容易到達。

那麼,這「1895八卦山抗日保台史蹟館」是什麼地方?有什麼特色?不會也是蚊子館之一吧?

以老狗個人的認知,「1895八卦山抗日保台史蹟館」算的上蚊子館。

不過防疫期間,更要造訪蚊子館,因為只有志工與少量遊客,染疫風險相較於夜市等熱門景點來的低許多,不就是可以滿足想出遊解悶的最佳地點嗎?

話說回來,「1895八卦山抗日保台史蹟館」是國內少數以廢棄防空坑道作為史蹟展覽的場館。會有這所場館的存在,肇因於1895年臺人反抗日本接收時,在八卦山發生最大型的正面戰鬥。而這場戰鬥造成臺灣反抗民兵的大量死傷。為了紀念這場戰役,彰化縣政府在2004年,利用八卦山下的這條興建於1951至1979年間,可以容納600人的防空坑道,以戰爭史蹟園區的概念規劃這座小型展館,並在2008年12月開館揭幕。館中利用坑道內部依山勢而建的即有空間,規劃為1894年甲午戰爭至1895年乙末戰爭的故事解說館,詳細的說明戰爭發生前,日、清兩國的背景,1894~1895年間戰事發生的經過,以及1895年之後日人完整接收臺灣的概況。不論是對歷史有興趣的朋友,或者對於坑道這種國防建築有興趣的朋友,都可以花上大約30~60分鐘的時間,到這裡走一走。一方面滿足防疫期間想出門解悶的心情,又不會遇上滿滿人潮的狀況。另一方面也可以了解從前在課堂上學不到,或是被忽略的臺灣近代史,不是挺不錯的嗎?

「1895八卦山抗日保台史蹟館」的建築外觀,圓柱體的樣子,讓人猜不出葫蘆裡賣什麼藥。

還好外牆上寫出「1894甲午戰爭」、「1895乙未戰爭」、「日軍進佔臺灣」、「8.25至大肚溪北岸」,讓人一眼可以了解這裡面就是介紹在1895年日軍接收臺灣時,與臺灣民兵在八卦山發生的戰鬥史蹟,一段臺灣人對抗外族入侵的歷史。

另一邊的「1895」大立牌,告訴大家這裡就是「1895八卦山抗日保台史蹟館」。

走到圓柱體的另一邊,就是史蹟館真正的大門。這座小型展館開館至今(2020年9月)已經快12年了,還是一點都沒變。老狗曾在2009年年底造訪此地,和現在可說是一模一樣。

老狗進門參觀時,發現館內真的沒有其他遊客,要說是蚊子館也不為過。

但是,蚊子館可是防疫的好地方呀!!

12年過去了,雖然曾經到訪,但館內的展出內容早就忘的一乾二淨,就當作來複習當代臺灣史吧!

第一段海報,簡介甲午戰爭與乙未戰爭前清、日兩國的概況,以及兩國的主要人物。

中間兩張彩色圖片,就是清、日兩國的國旗。

然後簡介甲午戰爭的經過。讀過近代史的人應該都知道,甲午(日清)戰爭的起源緣自於朝鮮東學黨起義,清廷作為宗主國,因而出兵朝鮮以協助平亂,而日本則為了強佔朝鮮,而以保護僑民為由向朝鮮出兵,兩國就此開戰。最後的結局是清廷花了20年時間建立的北洋軍與北洋艦隊,慘遭日本明治維新後建置的西洋化部隊與艦隊所打敗,而且全軍覆沒。

當時的清廷雖說實力早已日薄西山,但別的沒有,領土倒是還很多。既然戰敗,只得在日本的要求下,放棄對朝鮮的宗主權,然後割讓臺灣、澎湖和遼東半島。後來因為三國干涉還遼,而讓遼東半島依然屬於清廷,實際上清廷損失了臺、澎。

事實上,1894年甲午(日清)戰爭的場景是在朝鮮、中國東北和黃海,和臺灣一點關係都沒有。如果要割讓領土,也應該是割日本軍隊佔領的地方。但弱國無外交,清廷即然打敗仗,只得任人宰割。即然日本人只要臺灣、澎湖和遼東半島就願意退兵,那為了保全北京政權,當然是把「臺灣」給賣掉。不然仗再打下去,清廷可能是會滅亡的…

甲午戰爭的結局,代表著日本明治維新的成功,對比著清廷洋務運動的失敗。在19世紀中期,清、日兩國可說幾乎同時展開西化運動,經過30年左右的努力,日本可說在各方面西化的相當徹底,而清廷則是只在軍事的「外在」—只有採購西方武器,但在軍事訓練、管理…等等的在內在,還是傳統的保守、腐敗思維。難怪同樣練功30年卻一打就敗。

在這裡介紹清、日兩國在維新運動方面的要角。清廷以恭親王奕訢、曾國藩、李鴻章、左宗棠等人為首,在1861年至1895年間開展,就是我們在歷史上讀過的同治維新,或稱自強運動,口號就是「師夷長技以制夷」。日本則是明治天皇以1860至1890年間為界,在國內展開政治體制、司法、財政經濟、教育、社會、文化各方面的大變動與西方化,就是為我們所熟知的明治維新。

照片中這幾位人物,應該不少人都聽過他們的名號吧!

就算不知道他們在當代做了些什麼,那在官廷劇中或許見過他們出現吧!

李鴻章,就是到日本下關簽訂影響臺灣近百餘年來命運的「馬關條約」的清廷宰相。

至於慈禧太后呢? 可說是19世紀後半段的清廷實際君主,個人的思維影響了中國近百餘年來的命運。

這張海報則是簡單的對比了清、日兩國在十九世紀後半葉的維新運動。很明顯的是,自強運動只花錢採購西方的軍事裝備,學西方人設立事業機構,經過30年的時間,還是無法有效讓國力提升。個人的看法,最大的原因還是在於當政者心態上無法放棄「以自我為中心」及士大夫「唯我獨尊的觀念。再加上改革只做表面,沒有像日本從教育、社會、政治、經濟各層面廣泛的改變。30年的時間過去,還是無法大量養成近代所需要的科學與管理人才,以做為厚殖國力的根本。

這張海報中的最後幾個字,點出了清、日兩國在維新這件事上最大的差別,其實就在於截然然不同的心態。而不同的心態,就影響了兩國在近百餘年來截然不同的命運。

話說回來,在清廷戰敗,日本要求領有臺灣後,自然必須有領土轉移的動作。但因臺灣人發現被清廷給「賣掉」之後,臺灣島上出現「臺灣民主國」,而全島陷入無中央政府狀況,,於是交接儀式只得在三貂角海面上完成。

日本為了確定一定可以取得臺灣,因此在換約之前就先進佔澎湖,以即成事實來逼清廷就範。另外,日本在佔有臺灣後,給了臺灣人2年的時間可以選擇繼續當清國的國民,但當時離開回大陸的人卻非常的少。

「馬關條約」,可以說影響了臺灣百年來的命運。

百年後的現在回頭來看,這份文件讓臺灣比清廷統治下的各省,在現代化方面早了數十年。因為在日本統治臺灣的這50年間,臺灣相對於大陸而言,社會局勢可說是相對安定,而隨著日本的南進政策,讓臺灣引進許多近代化的設施。反倒是大陸,在積弱不振的清廷治理下,以及之後中華民國成立,但各地軍伐割據、之後日本侵華,連年四處戰火而導致社會發展停滯不前。1945年二戰結束後,海峽兩岸的差距變的顯而易見。

海報牆上的故事說到這裡,開始走進防空坑道當中。其實這裡的坑道算是寬廣的。

走著走著,看到了坑道中段的戰備油桶。

再往內走,是另一段的互動式說明設備。

說明的內容主要就是臺人得知被清廷「賣掉」之後的反應。

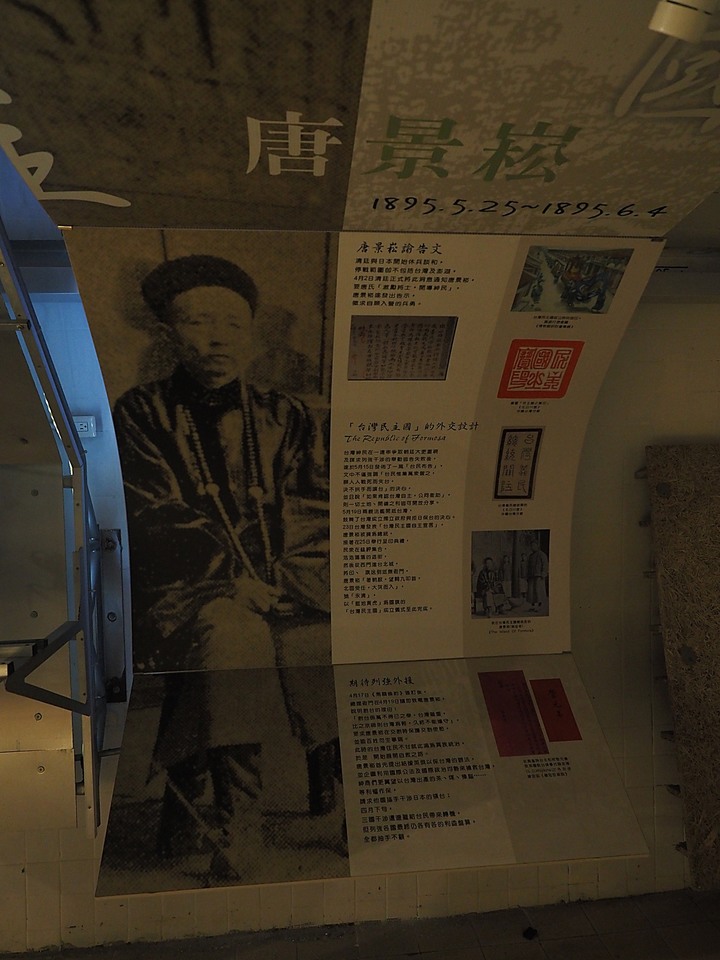

「黃虎旗」就是「臺灣民主國」的國旗,而臺灣民主國的出現,代表了臺灣人不願受日本人統治,又不願放棄在臺產業的心態。雖然說以現代的眼光來看,「臺灣民主國」就像是一齣鬧劇一樣,但在百餘年前民智未開、信息流通不易的清況下,也難怪臺灣人民會做這樣的決定,把一心想「落跑」回北京的臺灣巡撫唐景崧推上臺灣民主國總統的位置。

在這裡另外展出了臺灣民主國成立時的臺灣兵員武裝,以及相關的布告。

還有現任官員內渡的佈告,以及自立宣言。

「臺灣民主國」看起來有模有樣,但實際上只維持了150天而已

這位就是「臺灣民主國」第一任總統,只做了8天。

個人認為事實上,他應該是被逼的。因為連清廷最強大、配備最新的北洋艦隊都被日本徹底消滅,以臺灣島上的清兵,如何能扺抗日本軍隊的進攻?況且臺灣已經被割讓給日本,做為巡撫不可能不知道整體的情勢。

看完幾張簡單的海報,後面還有坑道可以繼續往內走。

話說這坑道不但長`,而且還有高低起伏,當年興建時費了不少心思。

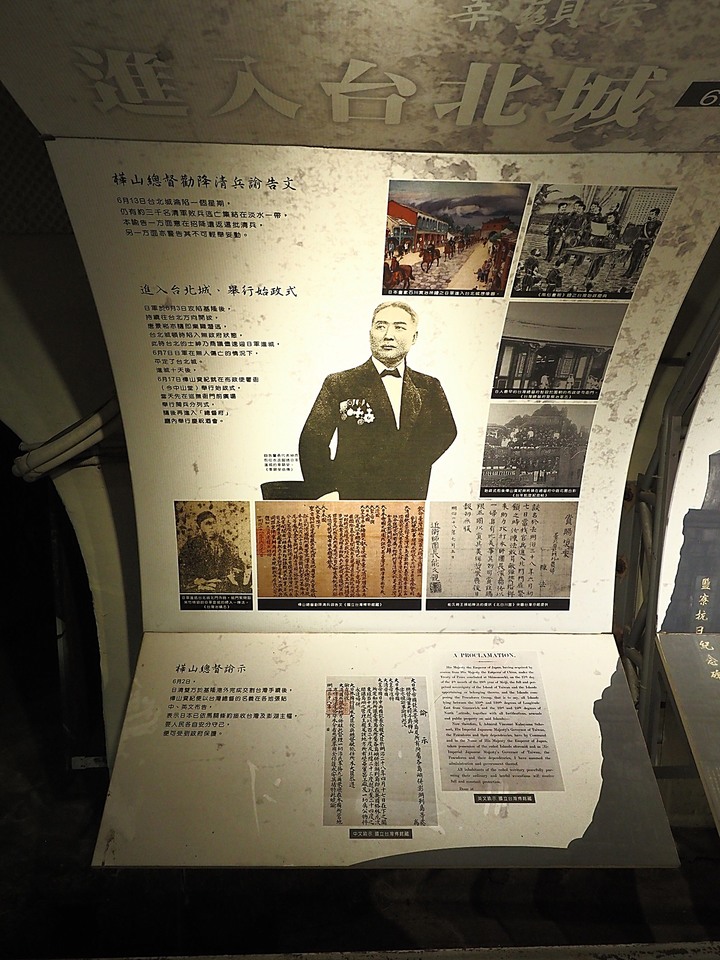

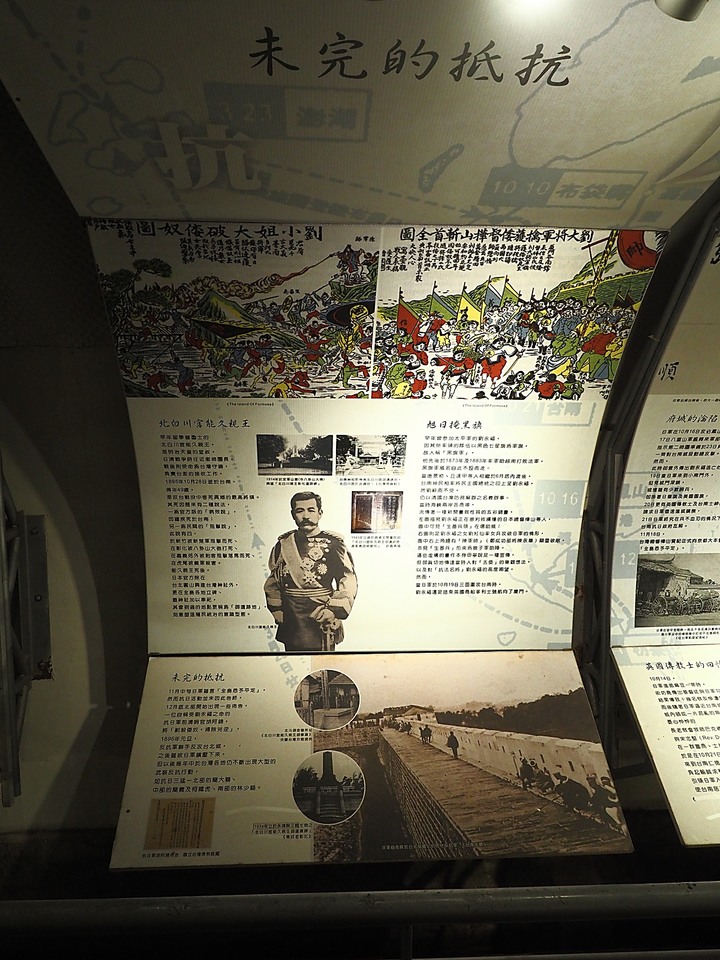

下一個平台處的海報,說明日軍登臺後的一連串動作。

日軍登陸臺灣後,第一件事當然是成立管理單位來接管臺灣。

照片中這位就是首任臺灣總督-樺山資紀。

據說,日本派兵來臺,原本是打算「接收」的,沒想到卻遇上島上人民的劇烈抵抗,只得採取真正的軍事措施,以武力打下基隆。

基隆被打下後,位在臺北城內的唐景崧當然想盡辦法「落跑」,到滬尾碼頭搭上德國商輪鴨打號(Arthur)內渡廈門。這時臺北城內已處於無政府狀態,故有士紳辜顯榮至水返腳帶領日軍至臺北城下,由婦人陳法自城門上垂梯而下,讓日軍以非武力方式進臺北城,免去一場戰事浩劫。

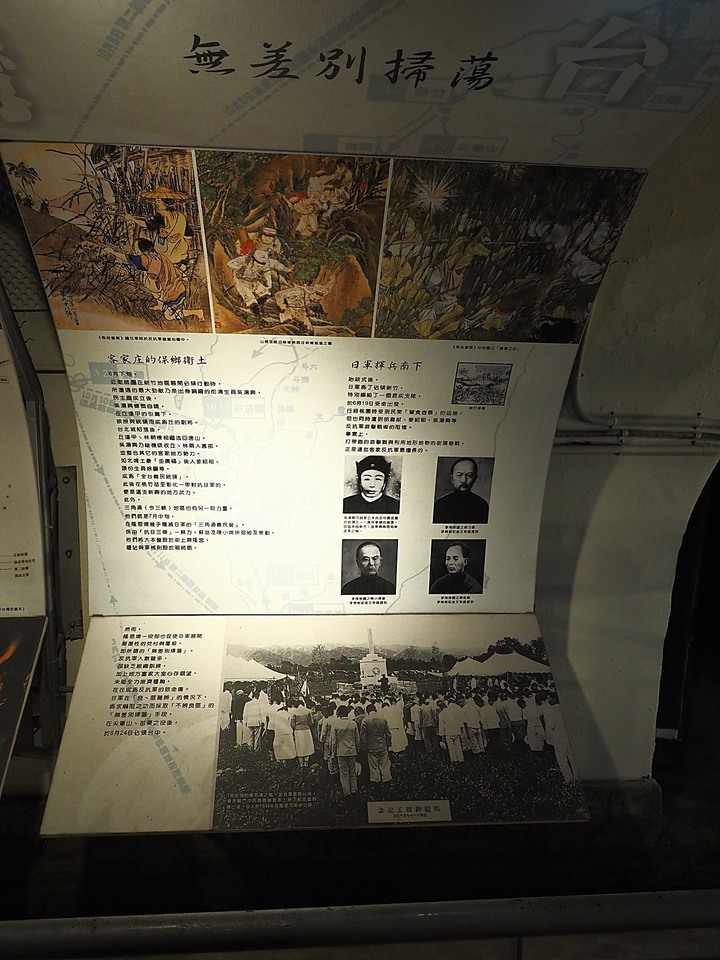

在此之後,來臺接收的近衛師團自是往南「接收領土」,在途中遇上不少反抗勢力,其中反抗最劇的當屬客家族群,以吳湯興、姜紹祖、徐驤等所組成的義民軍。

接下來,先跳過日軍在八卦山遇上的劇烈抵抗。

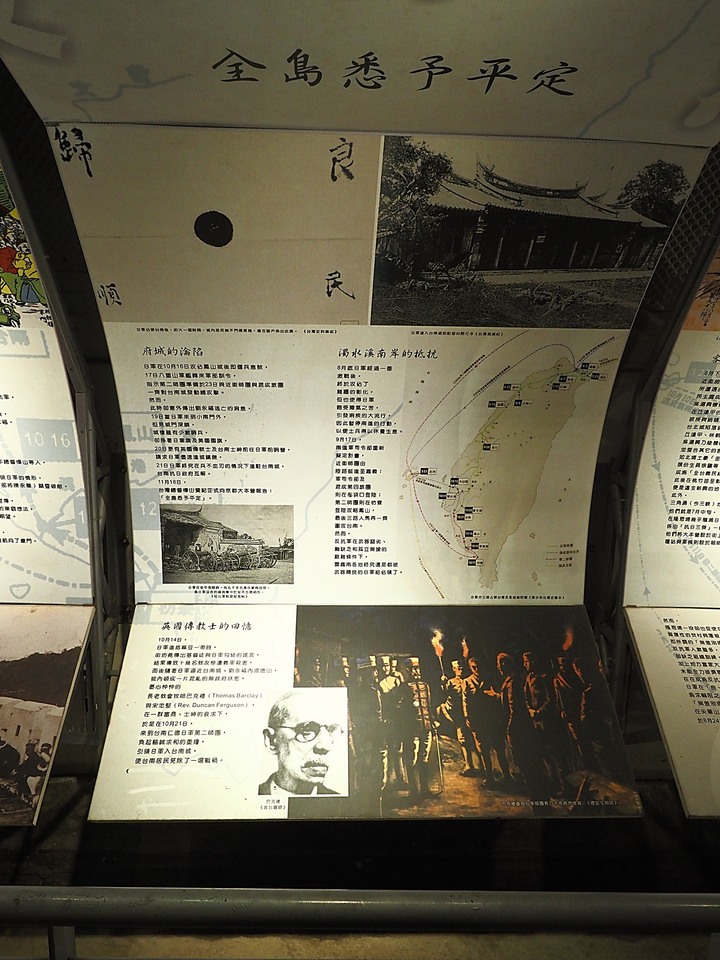

在攻克彰化後,日軍近衛師團先是休養了一小段時間,而後繼續南進。

另外,增援2支部隊,分別自枋寮和布袋口登陸。自枋寮登陸的第二師團攻佔鳳山縣城,再往北至臺南府城,與由北方南下的近衛師團與自布袋口登陸的混成第四旅團與軍部會師。

這時劉永福已逃離臺南,城內士紳懇請巴克禮牧師及宋忠堅牧師出城向日軍求和,臺南府城才免去一場戰事。之後的11月18日,總督樺山資紀才向大本營報告「全臺悉予平定」。

而在日軍接收臺灣的過程當中,最為知名的故事,就是北白川宮能久親王之死。北白川宮能久親王為明治天皇之堂叔,為來臺接收的日軍最高階將領。他的過世有多種說法,按官方說法是得到瘧疾,民間說法則有許多種,全都是被民兵打死的。之後,由於他具有皇親的身分,因此他所經過的地點,在日治時期全被做為「御遺跡地」保存,也就是殖民主義的一種宣傳。

繼續往坑道內移動,會發現這坑道並不是單純的只有一道而已,而是有著許多分叉點。但這些分叉點全都沒有開放,可能是怕參觀者走不出來吧!

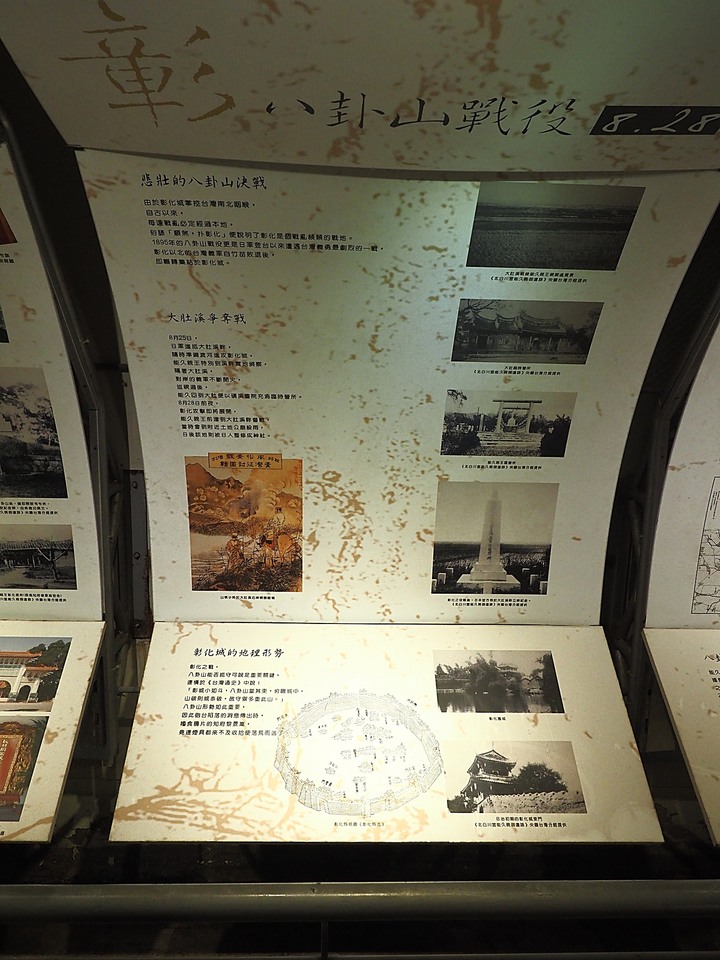

再往內走,最後一段海報牆開始說明八卦山戰役的過程。

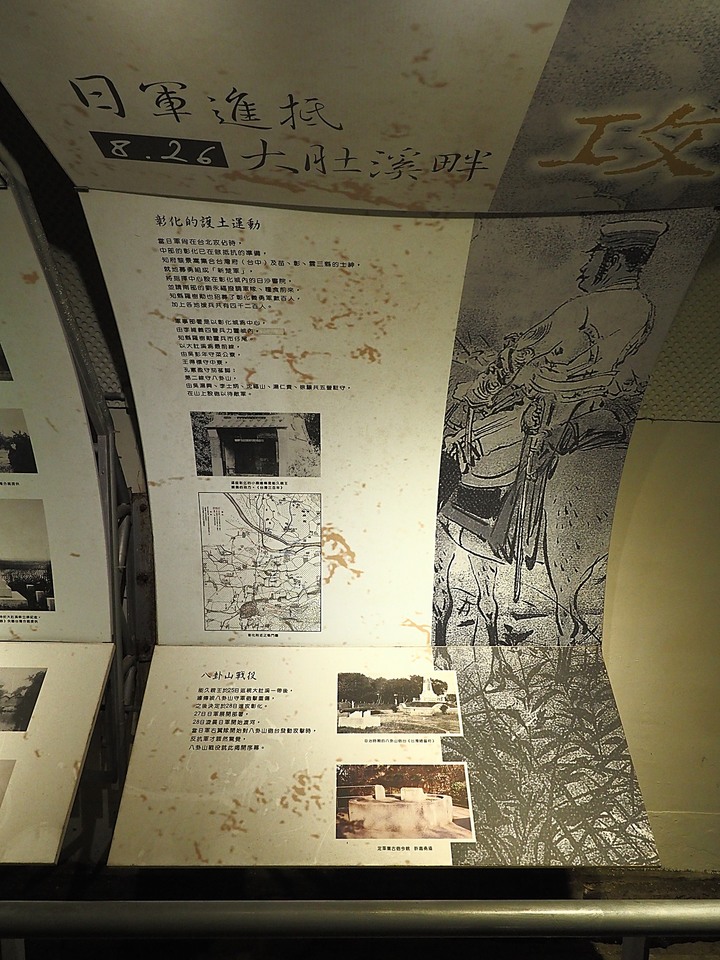

1895年8月26日,日軍往南移動至大肚溪北岸,準備過河往南移動。

而南邊的彰化則是集結了各來轉來的兵勇,分別部署在八卦山下的彰化城內外,以及八卦山上。八卦山上還部署大砲。

8月28日,日軍開始渡河,展開進攻。

之後,日軍優先攻擊八卦上山的砲台,民兵當然不是對手。

駐守的客家義勇軍們不敵而紛紛陣亡。位於高地的八卦山即已被攻下,彰化城自然守不住,很快的就陷入日軍之手。

在日本完成收接後,北白川宮能久親王在大肚溪畔巡視的足蹟,曾經做為臨時營所的磺溪書院,都被做為所謂的「御遺跡地」廣為宣傳、紀念。

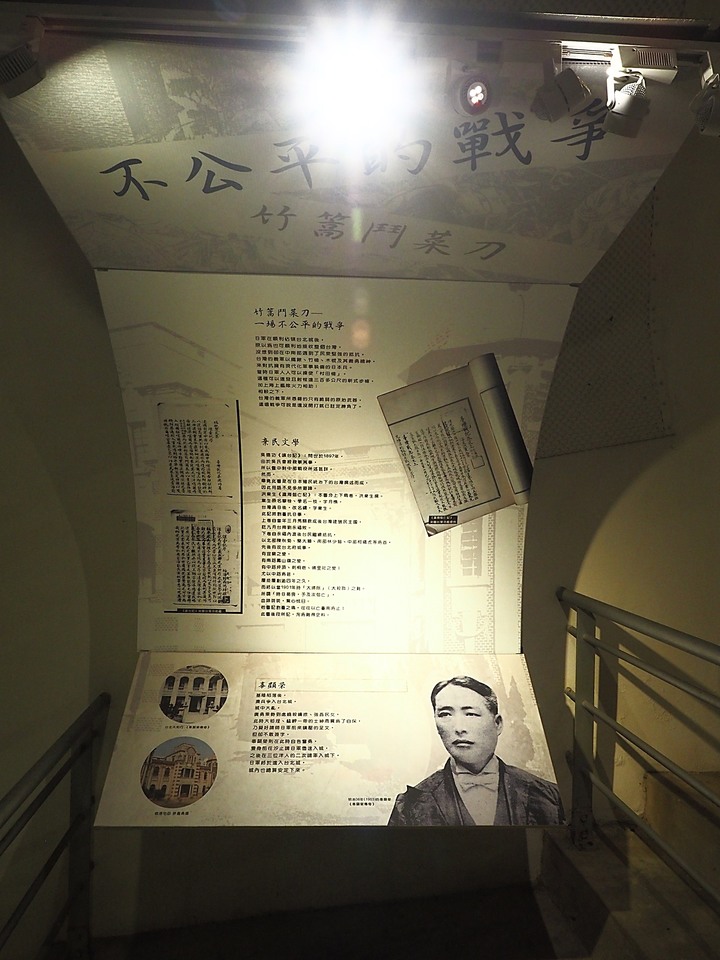

本質上,八卦山之役原本就是不公平的戰爭,一方是有著精良武器,連清廷的北洋軍都打不贏日軍,一方是連正規軍都稱不上的民兵,雙方在人數與武器配備上有著極大的差距。百餘年前的世界,資訊不流通是理所當然,或許因為這樣才會有民兵強力反抗的事件發生。否則,在臺灣已被清廷割讓後,臺灣人就算是不願當日本人統治下的順民,也可以在2年內選擇變賣家當內渡回大陸,不需要在敵我實力差距如天高地遠的狀況下,做無謂的犠牲。

館內的展示海報到這裡告一段落,可是坑道怎麼還沒走完?

可能是最後一段,還要往上爬!

爬到頂端卻發現不能走出去。印象中這裡是可以出去的,可能是因為防疫的關係,把後端的出口封閉了。

往回走,這段坑道可是頗有垂直高度的!

原本這裡是有影片播放的,但或許是遊客日少,影片的部分就省去了。

走出館外,看到館旁的這段階梯。如果剛剛從坑道的終端走出來,應該是從這裡往回走,也可以往八卦山上步行。

走到館外側的空地,回頭拍張全貌照。

對臺灣近代史,或者是坑道有興趣的朋友,可以花點時間來這裡走走。

1895八卦山抗日保台史蹟館在那裡? 就在彰化縣文化局的後面而已,很好找的!

接下來,往下一站—彰化武德殿前行!