因為必須開車以方便四處移動,在長途旅程下,半路找個地方稍事休息,是老狗的習慣。

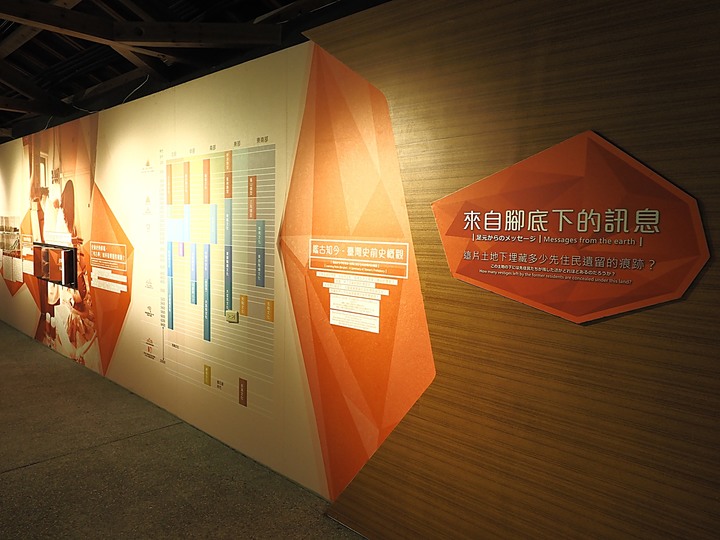

這回就找到了一個冷門到不行,但也令人驚奇到不行的景點—牛罵頭遺址文化園區。

「牛罵頭遺址文化園區」在那裡呀?究竟是什麼地方?

住北部、南部和東部的朋友,可能會覺得怎麼會有這麼怪的地名。

但是住中部的朋友,應該知道清水舊名就是「牛罵頭」吧?

那......這個所謂的遺址文化園區,又在清水的那裡?

答案是緊臨市區的鰲峰山半山腰上,鰲峰山公園裡的一部分。

看看下面這張全區導覽圖就可以明白了!

呃...這個所謂的「遺址文化園區」又有什麼有意思的東西?

如果是對臺灣本地歷史有興趣的朋友,一定會想來這裡走走。

因為在這個園區裡,包括了從現代至距今約4500年前的老祖宗們生活的遺蹟。

而且不是只有用海報講講故事而已,是真的可以用肉眼看到老祖宗們那個年代的生活器具埋在土裡的樣子!

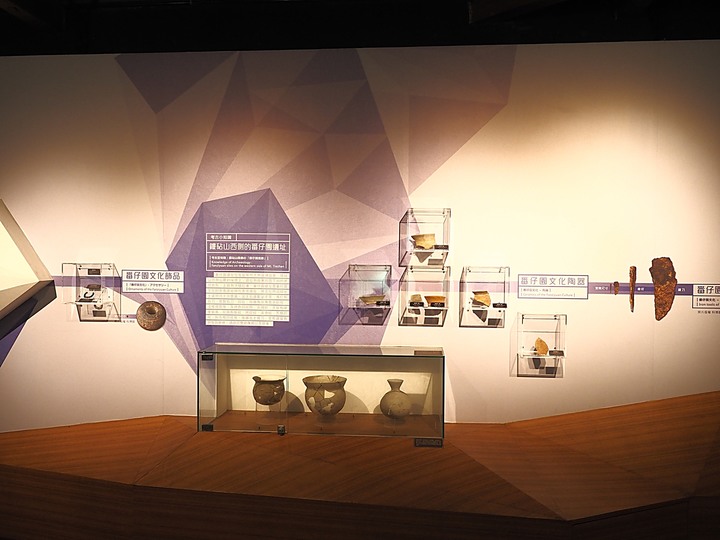

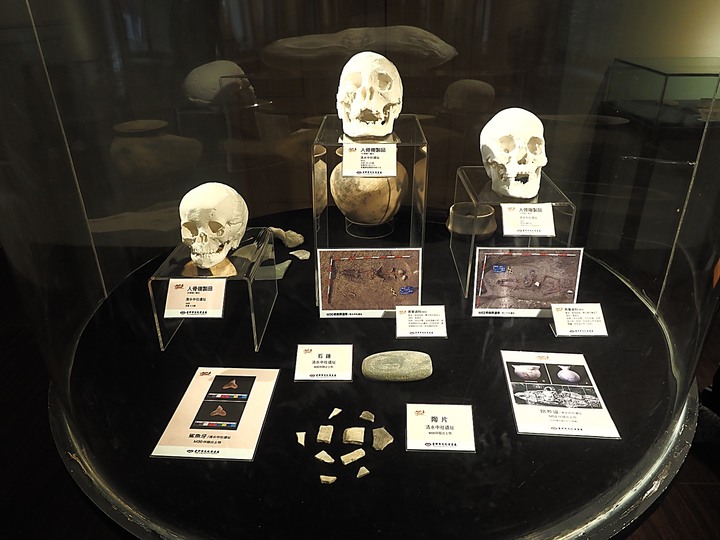

在這個園區裡,有最近代的國軍舊營房、日治時期清水神社遺留下來的狛犬、以及2座考古上的「剝取物」,包括被指定為一般古物的「牛罵頭遺址界牆剝取物」,以及全國唯一被指定出土(水)類重要古物的「沙鹿鎮南勢坑遺址文化層斷面(灰坑剝取物)」。這2件古物是藉由特殊技術將地層橫斷面固化後,取(剝)出做為展示之用。從這2件古物中可以見到牛罵頭文化(4500-3400B.P.)、營埔文化(3400-2000B.P.)、番仔園文化(2000-400B.P.)共3個不同史前年代老祖宗們的生活遺蹟。園區內另外還展示了考古所發現的古人生活用品,例如牛罵頭文化的紅、褐色繩紋陶片、營埔文化的黑陶、番仔園文化的橙褐色方格紋陶器,還有其他生活用品,以及老祖宗們生活產生的「垃圾」—貝殼、獸骨等等,甚至還有老祖宗們的骨骸模型。由於「牛罵頭遺址文化園區」所在區域跨越年代相當久,因此出土的文物可謂五花八門,目前只有展示一部分,其他的展出內容則是海報解說,有興趣的朋友可以花些時間留在這裡仔細了解。

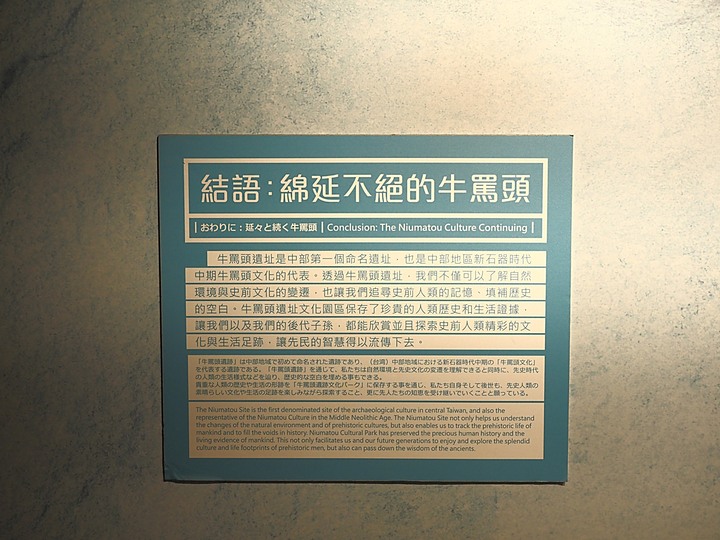

另外,在園區中還有觀景平台,可以駐足欣賞臺灣海峽,又因為離清水市區相當近,還可以享受居高臨下的快感。園區內還利用舊營房設置餐廳,也可以考慮在這裡歇息用餐。「牛罵頭遺址文化園區」雖然相對於清水其他景點(如高美溼地...)來的冷門許多,但知識性卻高出許多。如果是想要有個知性之旅,或是考古之旅的朋友,來這裡走走絕不會令人失望。

牛罵頭遺址文化園區的大門,還保留之前軍營的外觀,大門兩側有崗哨。

大門左邊多了牛罵頭遺址的特色陶罐放大版作為意象。

大門旁的告示,包括開放時間,另外還可以預約導覽。

參觀這種地景式的園區,可能的話還是申請導覽,可以懂的更多。

另外也放了日治時期的舊照片,因為同一地點曾經是清水神社。

國民政府接收後,將神社主建築夷平做為陸軍砲兵部隊清水營區,

但神社的2條參道及部分設施還留存。

走進大門就見到營區中的操場,可以想像這就是當年神社所在位置,地面才會如此平坦。

也因為1937年神社興建時的整地,才讓地底下的史前遺址露頭。

當年的神社社主西村昌隆氏就收藏有本遺址出土的石器與陶器。

操場遠方有個面積不小的司令台,個人認為很可能就是神社建築的一部分。

走近看一下,似乎有點像神社地基。純屬個人猜測,沒任何依據。

司令台左右各有狛犬一座,分別是「

」型和「

」型和「 」型。

」型。這隻嘴閉著是「

」型。

」型。

這隻嘴開著是「

」型。

」型。

這一大片操場被中間的2號棟分成前後2區,操場中則有大樹數棵。

看到這幾棵大樹,想到國片「報告班長」中的「左3圈,右3圈,左去右回」…

年紀有一點的朋友就知道老狗在講什麼…

園區中的2號棟是最主要的展館,就從這棟參觀起。

2號棟的中央入口。因為位在園區正中央,在軍營時代應該就是長官的辦公室吧!

走進門見到若大的落地窗,可以看到後半部的操場。

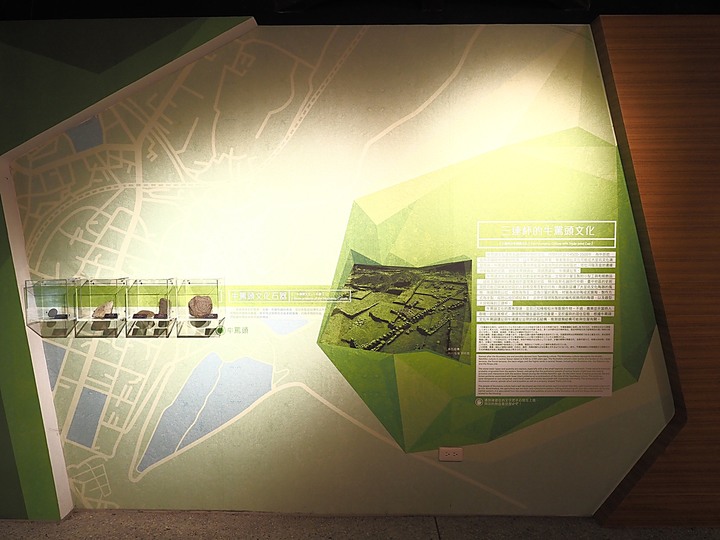

這裡主要介紹在牛罵頭文化園區發現的三層先民遺址—從最古老的牛罵頭文化,到中層的營埔文化,再到上層,距現代最近的番仔園文化。

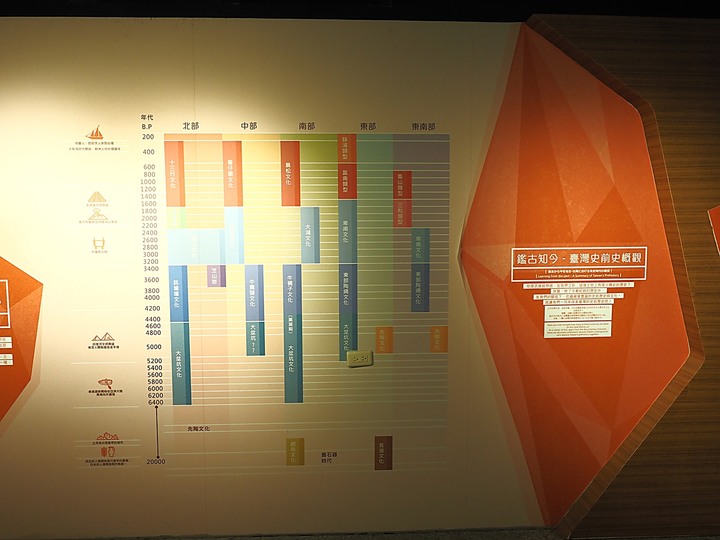

簡述在臺灣各地發現的史前文化遺址。

遺址如何發現

在臺灣已經發現的史前遺址和分布圖。

其實臺灣的史前遺址還挺多處的,但可能因為是新生海島,所以相當多樣化,但年代都不久遠。

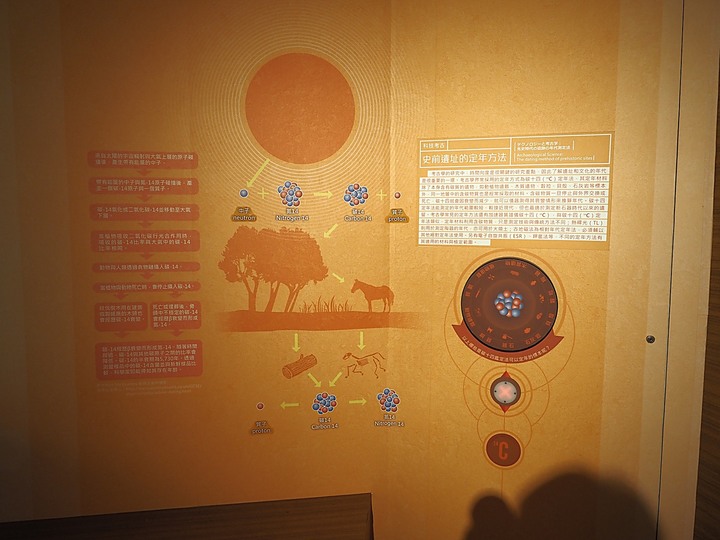

在介紹這些文化層之前,先介紹如何幫發現的遺址定年。

臺中市轄區內也有不少遺址,可以互動式查詢。

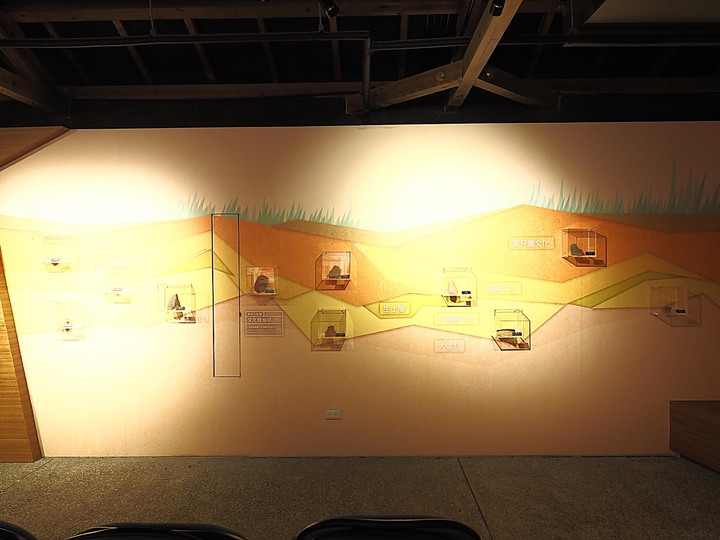

圖例說明文化層所代表的意思。

個人簡單的看法是文化層就是當代人類生活的遺址,包括食衣住行各項用品與產生的廢物,在一段時間後被固定在地面下的某一層,所形成所謂的文化層。

所以先民的房子地基、吃完丟掉的貝類空殼,燒壞掉的陶器...都會變文化層的一部分。

如果臺北內湖的垃圾山沒開挖移出焚化,或許數千年後也變成了遺址...

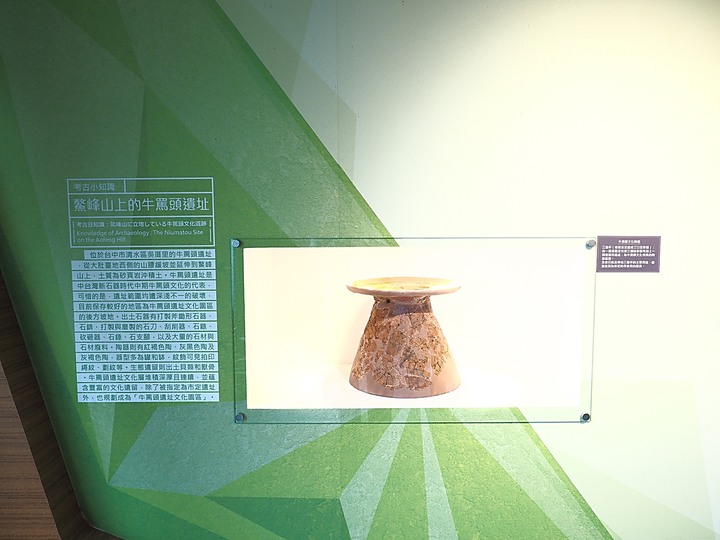

開始介紹最早期的牛罵頭文化,距今3500至4500年。

牛罵頭文化層中發現的陶片。

牛罵頭遺址的代表物—三連杯。

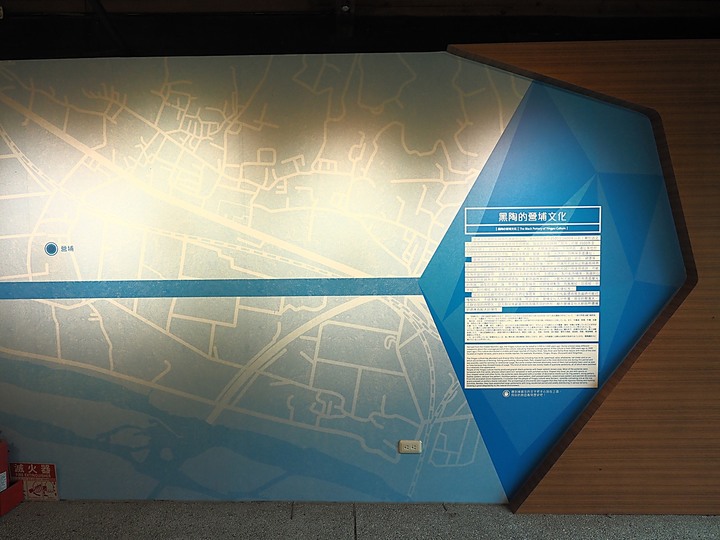

然後是使用黑陶的營埔文化,年代較牛罵頭文化為近,距今前3500年至前1500年之間。。

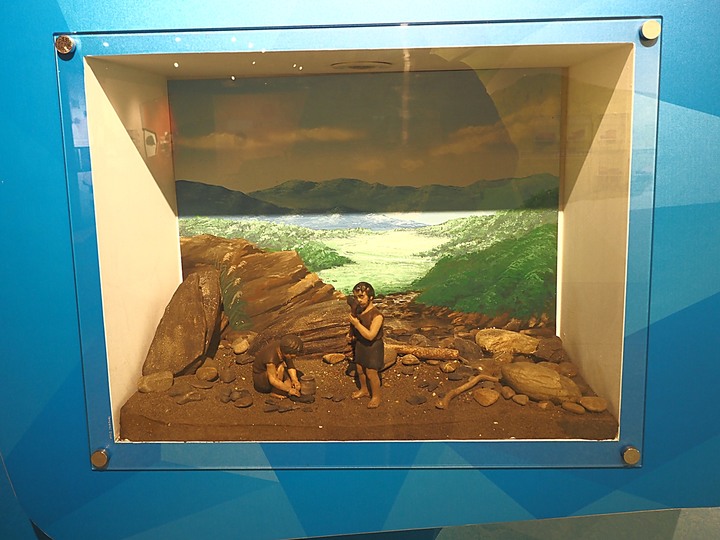

先民活動的想像造景。

在營埔文化遺址中發現的石器。

營埔文化在中部地區分布甚廣,最早發現地點是在大肚溪旁的大肚鄉營埔村,現今為營埔里。年代為

然後是臺中地質簡史解說。

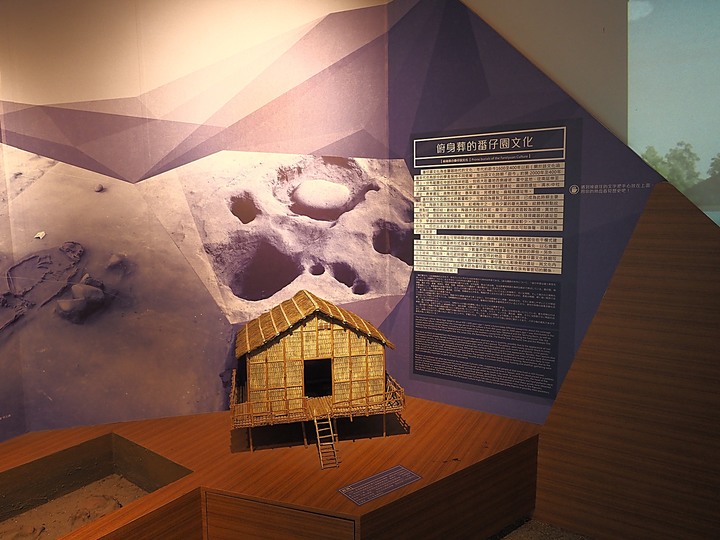

最後是最近的番仔園文化介紹,距今約400年前至2000年前,屬於鐵器時代,分布於台灣中部,最大的特色是俯身葬。

俯身葬的模型。

最早發現番仔園文化的番仔園遺址介紹,以及發現的各種文物展示。

另外還簡單介紹了古氣候學的研究。從這些文物是可以推測出數千年前的氣候的。

結語:牛罵頭遺址這一區可真是精彩,竟然就累積了那麼多代人類的生活歷史。

2號館參觀完了,往1號館前進。

1號館位在操場的左側,大門一樣開在正中央。

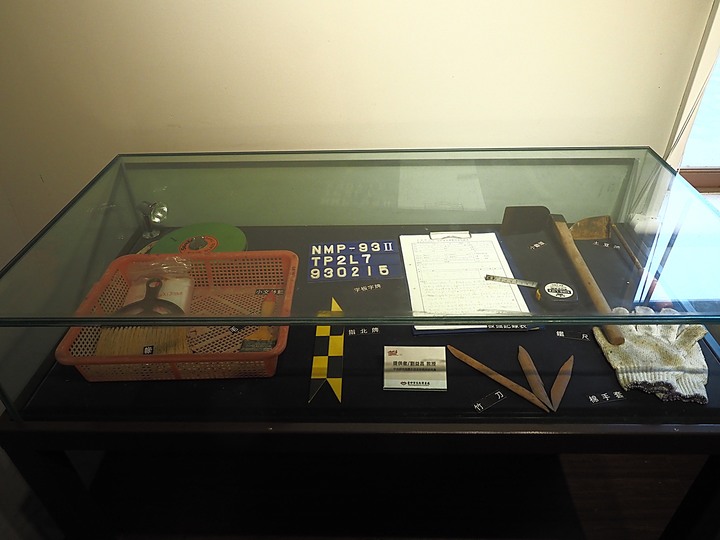

裡面就是考古所得文物,以及使用的器材展示。

有興趣的朋友就看一看吧,增長見聞。

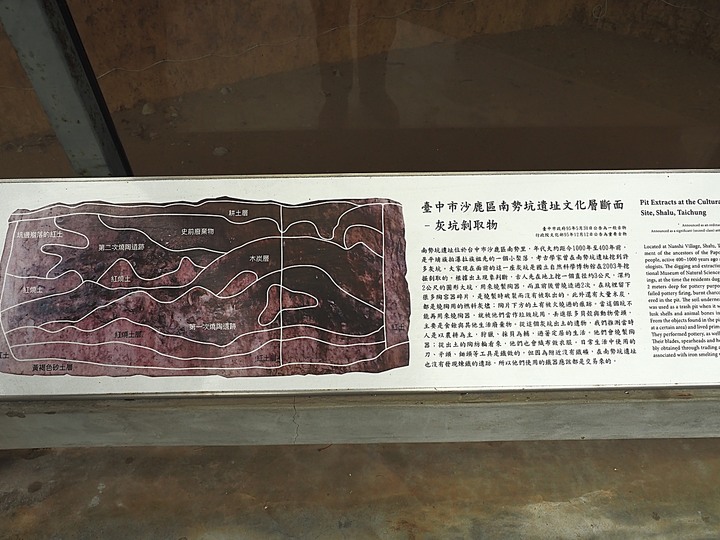

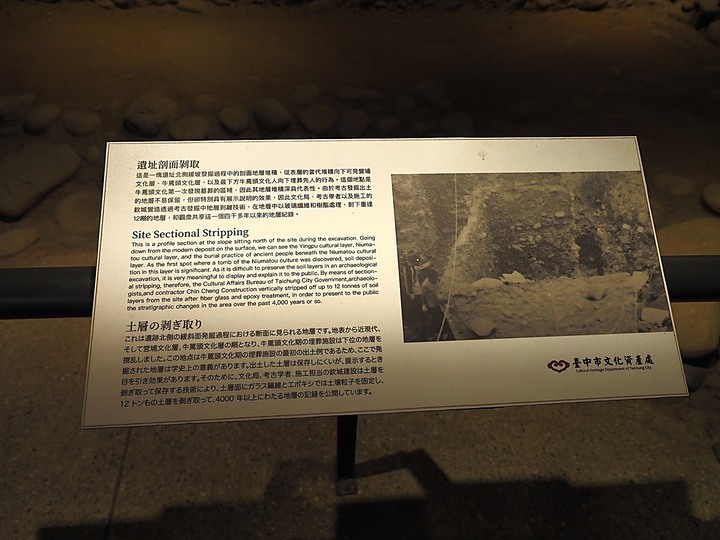

在1號館的後方,就是整個園區中最有價值的「重要古物」—「沙鹿鎮南勢坑遺址文化層斷面(灰坑剝取物)」。現在特地興建一座展示間來展示它。

南勢坑遺址文化層斷面的介紹。其實這個剝取物來自沙鹿,而它原本是個很有趣的遺址。

不僅是先民燒陶的陶坑,在陶坑不堪使用後還變成了垃圾坑,在地底下埋了1千多年後被現代人所發現。因為這個坑燒過2次陶,所以有第1次和第2次燒灼的殘蹟,以及燒破掉的陶器碎片,然後還有被當作垃圾丟在坑裡的貝殼,內容物真是精彩,難怪作為剝片後會被指定為全國唯一一件出土(水)類重要古物。

細部照片,外部保護的壓克力玻璃反光,不然可以看的更清楚,這裡面有些什麼。

遠方的7號棟,是出土文物保存空間,不開放。

往園區後方走,在照片的右方可以看到大型凸起。

這個凸起物就是防空洞。

所以牛罵頭遺址也見證了國共對峙的年代,因為多了這個近代建物。

女兒往前行走的方向是園區的後方,在那裡有4,5,6號棟兵舍。

走道左側的大樹,年代久遠。

6號棟同樣是不開放的文物典藏室。

在6號棟與5號棟的後方,則是「TP3探坑」展示間。

應該是將當年開挖的探坑之一加上建築屋頂,保留當年開挖遺址的樣子,作為教育及展示之用。

走進小屋內就可以看到這個示範用的探坑。

說實在的,如果不夠專業的人,應該不會留意到這些大石塊為什麼會出現在這裡,然後又為什麼會自動排成一直線?

答案只有一個,這是先民從其他地方搬來的,而且刻意排成列,也就是要築牆用。

換句話說,這是先民的房屋地基…

離開探坑,回到5號棟繼續看展示。

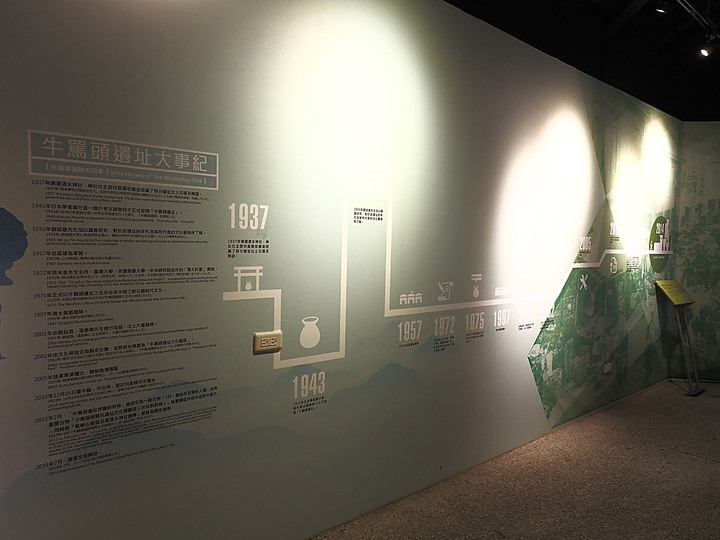

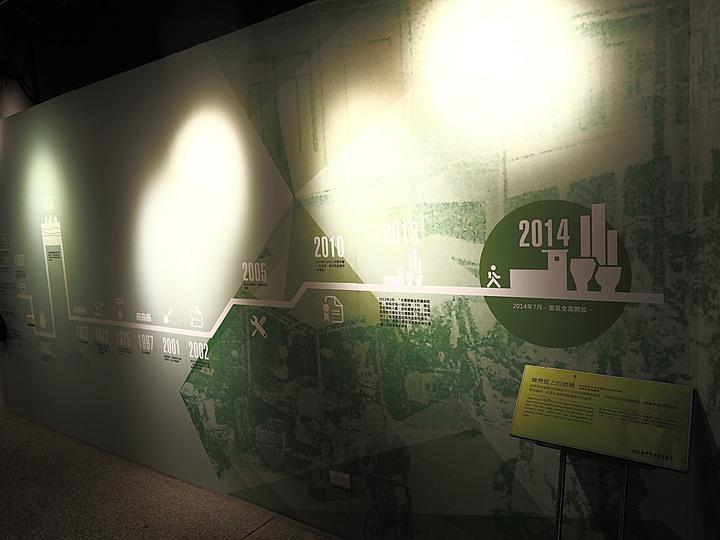

5號棟內展示的是整個園區的發展過程。

從1937年開始興建清水神社開始,到2014年園區全面開放參觀的過程。

其實老狗在2012年就帶過家人來訪過這裡,但當時並沒有正式對外開放,只能在大門外拍照留念。

以及部分遺址的情境展示。

像照片中的墓葬展示。

還有最重要的另一件古物—「牛罵頭遺址界牆剝取物」。

它是完整剝取一大片遺址斷面,並移置室內作為展示之用。

以下是如何製作的說明。

另一半空間是展示史前人類的生活方式。

包括像是「刀耕火種」。

陶器製作工藝展示。

還有石器製作工藝。

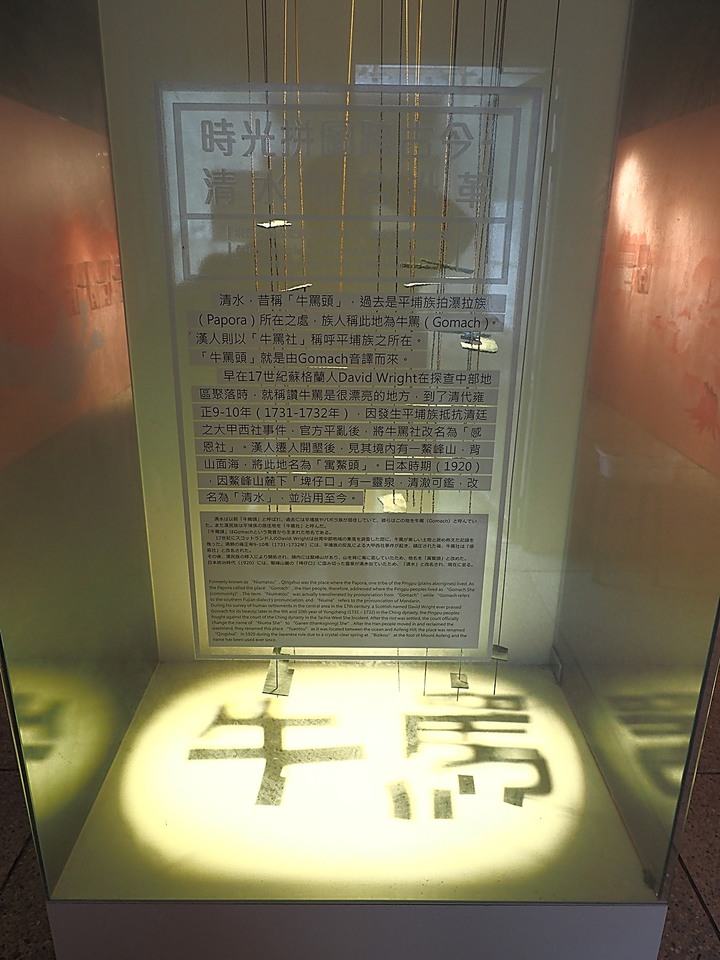

最後,說明為什麼這裡叫做「牛罵頭」,其實是原民地名的轉音。

走岀5號棟,忽然發現軍用築的牆上特有的噴字編號還在呀!

整個圖區的平面圖。

說大不大說小不小,仔細參觀的話可以花上半天。

4號棟位在園區右後側,也是作為展示的空間。

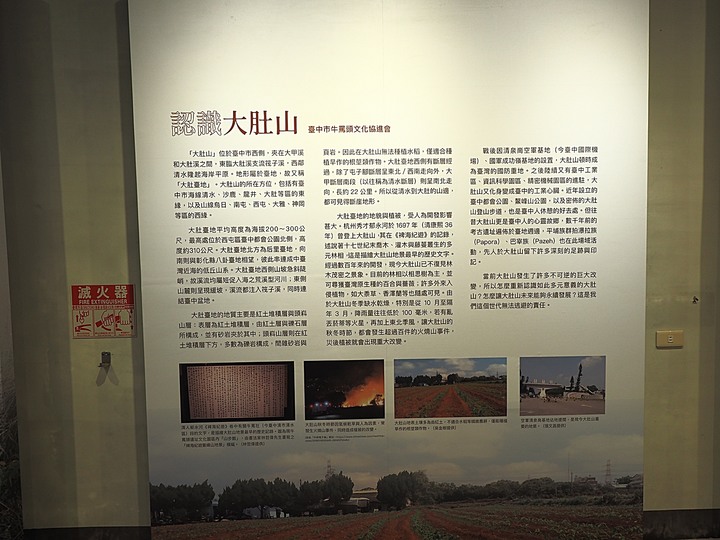

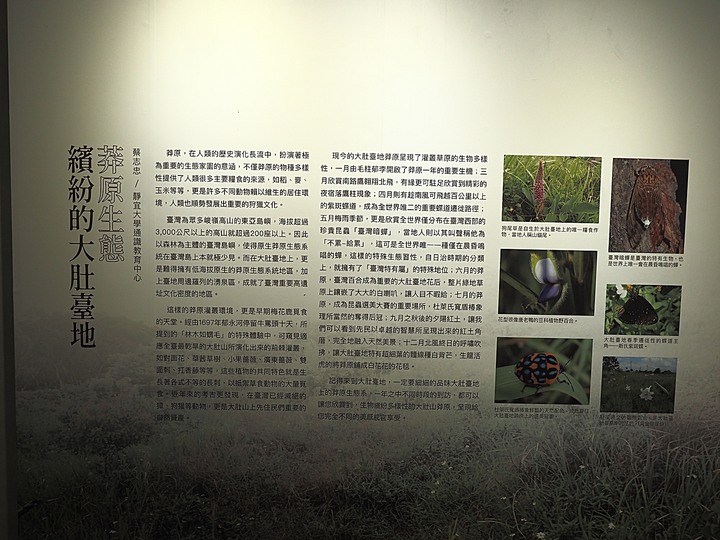

內部的展示就和大肚山有關了,包括文化、生態等各方面。

展示主題與主要內容。

拍瀑拉文化基地。拍瀑拉族是居住在此地的平埔族先民,這部分的內容是目前研究已知的簡介。

除了海報外,少數的實物展示。

參觀完4號館,看到外面有座景觀平台。

站在這裡,居高臨下,可以欣賞清水街景,以及臺灣海峽的海景。

遠方密集的建築物,是不是三井outlet?

回到後側的大操場中。

3號館,現在是以原住民族「拍瀑拉」為名的餐廳。

內部空間佈置簡單清爽,如果想多逛一會兒,可以在這裡用餐。

沿著園區右側的步道往外走。

設置在最外側的園區平面圖。

走出園區大門,在右側發現這條有很多階梯的步道。

以老狗的經驗,用猜的也猜的出來,這一定是神社時期的參觀。

不過清水神社有2條參道,這條較陡的是後參道。

往下走會經過震災紀念碑。

而這條大馬路才是正參道,兩旁楓紅讓這條路變的有氣質多了!

牛罵頭遺址文化園區在那裡? Google map上蒐尋一下就可以找到了。

對考古有興趣的朋友,可以撥個時間過去看一看喔!