照老狗的習性,出差之餘一定要找地方「休閒」一下…

不要想太多,這條狗再怎麼找對象「休閒」,不是去看風景,就是去找老房子…

所以這回到臺中過夜,想到位在旱溪附近的樂成宮已經好多年不曾造訪,於是就在「旱溪媽」的召喚下,近黃昏時在臺中火車站旁騎上U-bike,朝樂成宮出發去!

樂成宮,俗稱旱溪媽祖廟,因位於大里溪支流旱溪旁而得名,廟內主祀之媽祖被稱為旱溪媽祖,據說是乾隆初年,林氏祖先渡臺拓墾時,為求平安順利而自湄洲天后宮恭迎「老二媽」金尊一道來臺。途經旱溪畔神靈顯異而暫厝此地。1753(乾隆18)年,由在地人士於現址創建「樂成宮」祀奉之,之後曾有一次重建,至1921(大正10)年,在地人士再度推動重建工程,此次聘請漳派匠師陳應彬監造,將三川殿修改為「升庵假四垂」造型,結構上比原來的三川脊更為繁複與高聳,這個技法被後來的臺灣匠師稱為「斷簷升箭口」。此風格影響臺灣後期廟宇建築建造形式甚鉅,是臺灣傳統寺廟建築本土化的原型。老狗此次造訪的主要目的之一,當然就是來看看所謂的「升庵假四垂」、「斷簷升箭口」的實體究竟是什麼樣子,會造成什麼樣的視覺效果。

在臺中的這幾天,正巧遇上東北季風南下,臺中的天氣變的陰晴不定。

所以幫樂成宮拍照,當然又是開啟O記相機的無恥模式了!

來到樂成宮的當下,廟門對面正上演著歌仔戲。

有形的觀眾只有寥寥幾位,但或許神明們看的正開心呢!

臺上的演員應該有發現臺下有隻拿著相機拍照的老狗,不過他們依然演他們的,完全不受影響!現在在臺北要看到這種野台戲,而且還是傳統戲曲,已經很不容易了!

老狗站在原地看了幾分鐘的戲,回頭就正好見到廟門。

這張照片沒用到特效,看起來有些平凡。但定睛一看,就會發現樂成宮應該是日治時期的大廟,因為正立面除了三川殿外,兩側還有龍虎殿。總共是九架起的九開間建築,可說是規模宏偉。畢竟以100年前的民間建築技術,要興建這樣規模的廟宇,沒有相當財力與技術,根本做不到。

仔細看就會發現在中央的三川殿屋頂和許多廟宇造型不同。

一般廟宇常見的是中間兩側各多一條垂脊,或稱規帶,往下拉到屋簷。

但是樂成宮的三川殿卻像是「載帽子」一樣,多了一層歇山頂疊加在下層的歇山頂上,但是下層兩旁的屋脊又向左右露出,和重簷歇山頂又不同,這種造型稱為「升庵假四垂」亦稱「斷檐升箭口」。這種造型在樂成宮官網與臺灣宗教百景的樂成宮網頁中有詳細的介紹。因為這樣的結構,不論在內、外部,都可以讓三川殿顯的更為高聳而壯觀,因此在樂成宮重修落成後,這樣的造型成為臺灣廟宇整建時的參考,可說影響甚鉅,成為臺灣廟宇建築本土化的重要里程碑。

以下這張照片,就是「升庵假四垂」部分的細部照片。

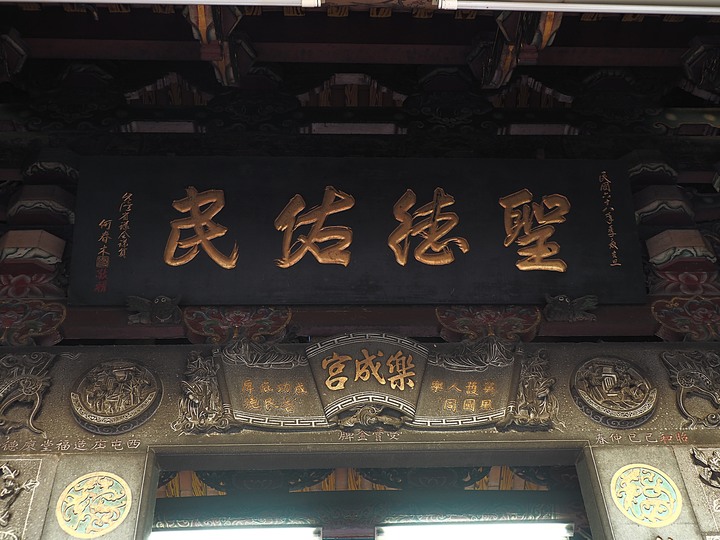

樂成宮建築另一項特點,就是廟匾呈金色,而且放置在「升庵假四垂」的上下層屋頂之間。

把樂成宮三川殿與兩側龍虎殿的屋頂分解成細部來觀察,就會發現許多的細部裝飾。

三段屋脊都有裝飾用的西施脊,中港西施脊上有雙龍護珠,每條垂脊的末端都有排頭戲齣,西施脊下方有八仙的交趾陶燒,雙龍則是剪黏。

- 虎殿屋頂

- 虎邊三川殿頂

- 中港雙龍護珠

- 龍邊三川殿頂

- 龍殿屋頂

在各條垂脊末端的排頭戲齣裝飾細緻。因為角度關係,老狗只能拍到中港明間上方的這幾個排頭戲齣。雖然因為有些年代而讓色彩顯的斑駁,但仍然無損其精彩之處。

- 虎邊外側垂脊排頭

- 虎邊內側垂脊排頭

- 龍邊內側垂脊排頭

- 龍邊外側垂脊排頭

三川殿步口木雕可說是整座樂成宮建築中最精彩的部分,除了有象座外,龍虎邊二邊之員光,是由漳派大木匠「彬司」陳應彬的徒弟黃龜理(公元1903年-1995年),依「內枝外葉」(亦即透雕法,為一種鏤空而多層次的雕法,顯現畫面的豐富和立體感)工法精雕的代表作。

- 虎邊象座與員光

- 龍邊象座與員光

- 虎邊次間側門及對看牆

- 虎邊璃虎團天官石刻

- 明間檐牆

- 龍邊璃虎團天官石刻

- 龍邊次間側門及對看牆

中門兩旁的石獅材質為青斗石,公獅開口含珠,母獅閉口下有小獅,造型古樸,應有相當歷史。兩側側門門口各有門枕石,側面有雕刻。門枕石表面光滑,推測應有不少人以它為椅...

門枕石素有「乞丐石」之稱,因為行乞者常坐於此地,向路過的香客行乞。

- 虎邊石獅

- 龍邊石獅

- 門枕石(右)

- 門枕石(左)

- 虎邊屋架

- 龍邊屋架

在三川殿內側有2對石柱,外側檐柱呈八角形,內側點金柱則為圓柱。

- 虎邊石柱

- 龍邊石柱

三座門的門神各具特色。中港門是傳統上的秦叔寶與尉遲恭。

龍邊側門為2位宦官,手持牡丹與香爐,意謂花開富貴與香火綿延不斷,又稱「富貴綿延」。

虎邊側門為2位宮女,手持酒壺與爵,意謂「添福晉爵」。

- 龍邊側門-富貴綿延

- 中港門

- 虎邊側門-添福晉爵

兩側過水廊為捲棚頂,上方同樣有裝飾物。

正殿的屋頂則是歇山重簷頂,屋脊上有雙龍護塔。

三川殿的內側垂脊末端,和前側一樣有排頭戲齣。

- 虎邊過水廊

- 正殿

- 龍邊過水廊

- 三川殿內側

正殿屋脊特寫,可以清楚看到雙龍護塔,以及下層的八仙裝飾。兩側還有一對以剪黏構成的鳳。

- 雙龍護塔

- 特寫

- 八仙

- 虎邊鳳

- 龍邊鳳

正殿屋身,為「承重牆式」與「疊斗式」之混合體,於中港間「四點金柱」置「三通五瓜」,並施作「偷心造斗拱」承接楹樑。大通上置「趖瓜筒」,二通與三通上置「趴瓜筒」,通樑用料厚實。由於正殿屋高,所以在「大通」下方再增加一「方通」,以加強其結構,「方通」上再置兩組雙層的「一抖三升斗拱」。在壽樑之上,施作三跳之「計心造斗拱」承接楹樑。(說明取材自樂成宮官網)。

- 虎邊屋架

- 明間疊斗(左視)

- 中脊桁

- 明間疊斗(右視)

- 龍邊屋架

「方通」之下置有2對「飛魚」插角,兩隻「飛魚」腳的造形截然不同,一隻是「飛翅」,另一隻卻是「龍爪」。樂成宮官網將這4個插角的造型稱為「飛魚」,其實就是所謂「鰲魚」,只是造型特殊,和一般寺廟中看過的鰲魚有段差距。

- 虎邊後側

- 虎邊前側

- 龍邊前側

- 龍邊後側

正殿屋身,前屋檐施作「步口」,有獅座與象座作為支撐之用。

- 虎邊

- 龍邊

重簷歇山頂中央高起部位,與兩側屋頂較低部位,可以看到很明顯的落差。

從內部可見有山牆填補這中間的空隙。

- 虎邊

- 龍邊

正殿內有好幾面匾額。

在神龕上方這面「法雨宏施」匾額,是樂成宮重要的清代古文物,以整塊木料製作,寬217公分、高69公分。文字書法俊美,匾框四角列有木雕,匾架雕有獅子一對,雕刻手法精緻。「法雨宏施」字體遠觀似陽刻,實為陰刻勾邊。匾額未見上款,下款為「肅甯劉春霖敬書 霧峰林垂拱敬獻」。劉春霖(公元1872-1944年)為中國晚清直隸省河間府肅寧縣人,清光緒30年(公元1904年)甲辰科狀元,也是中國歷史上最後一名狀元。贈匾人林垂拱,為當時中部大地主林烈堂(公元1876-1947年)的兒子。(取材自臺灣宗教百景-樂成宮介紹頁面。)

這面則是蔡英文總統贈匾。

而在媽祖面前的這座古香爐,歷史遠至道光年間。老狗在網路上查了一些資訊,從臺灣古物蒐查團FB的介紹。得到了這樣的資訊。

地上還設有御路,四週以矮石柱圍起。

不止有建築物有著精彩石刻,在神龕前的千里眼與順風耳立像,木刻同樣精緻而生動。

- 千里眼

- 順風耳

還有在神桌下的可愛虎爺。

走到正殿旁的護龍中,見到這座樂成宮模型,有上色部分為古蹟,其餘建築為1991年竣工之現代建築。

後殿由於並非古蹟範圍,所以老狗就沒花太多時間去觀察了解。

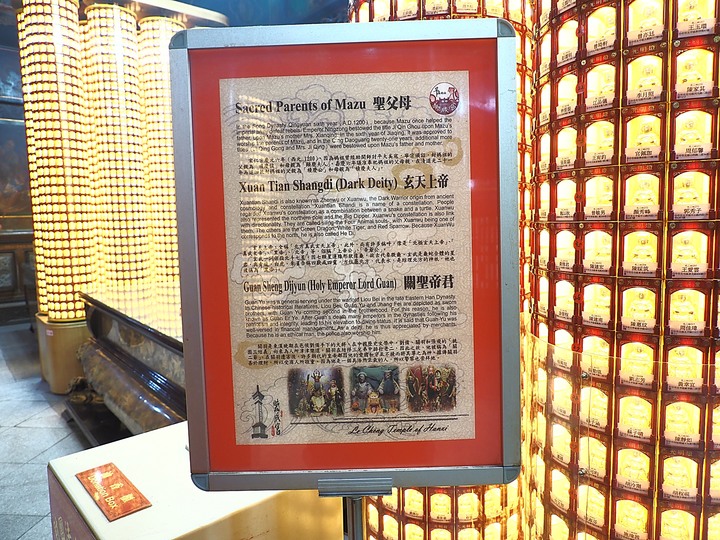

利用這面神明介紹牌來作為簡單的介紹。

後殿及左右護龍與正殿及三川殿之間相隔不寬的小天井。

回到內埕,天色漸暗,來拍拍美麗的夜景照。

往正殿方向,燈光燦爛。

往三川殿方向,門外大紅燈籠亮起,猶如畫龍點睛。

三川殿外多了些燈光,讓龍柱及石雕更顯立體感。

前方廟埕,戲臺上的表演已終了。

回頭就可見到美麗的三川殿夜景。

還有兩側的龍、虎殿。

換個角度。

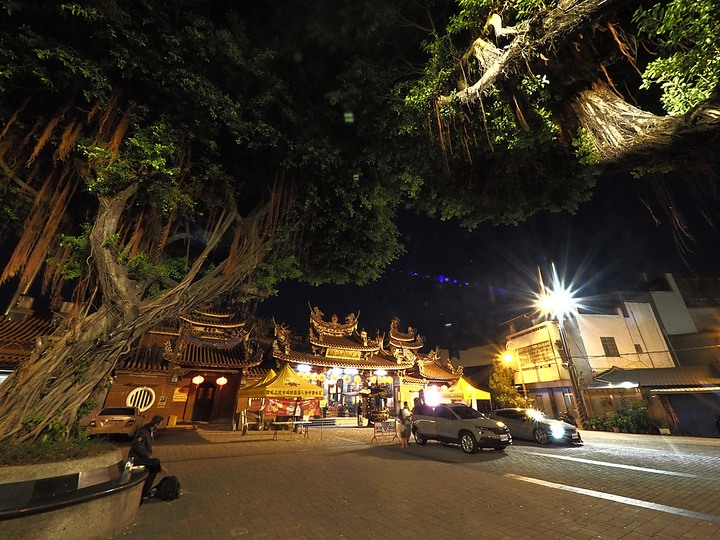

位在廟前的旱溪樹王公,有一段小故事。

這面石碑清楚的說明了樹王宮的故事,老狗懶的打字,就請自行了解了。

樹王公本尊,當地居民在一旁立一小祠祀奉之。

站在樹下看樂成宮,又是另一種光景。

位於廟埕外的標碑亮起。標碑於2004年農曆10月10日揭幕,標高40公尺,成為樂成宮的新地標。

標碑下方的碑文,說明樂成宮的興建、修建沿革。

樂成宮就位在旱溪附近,現在可以說是臺中市區裡了,離臺中火車站很近,騎U-bike大約10分鐘可達。如果有想去造訪的朋友,應該很容易找到這裡才對。