文化部文化資產園區,是臺中人印象中的「臺中酒廠」。

而老狗認識這裡時,它的名字叫做「台中文化創意產業園區」。

這座大型酒廠,就在臺中後火車站附近。自從設立以來,它的名字變換了好幾次。

從私人酒廠到公營酒廠,再到文創園區。每次的轉換,就代表承擔了不同的任務。

1916年民營的「大正製酒株式會社」設立,它的身分是民營酒廠,稱為「大正製酒株式會社台中酒工場」酒廠。

1922年,專賣制度實施,這裡被臺灣總督府徵收,成為「台灣總督府專賣局台中酒工場」。

1945年,二戰終了,國府接收日人資產,這座工廠更名為「台灣省公賣局第五酒廠」,即民間習稱的「臺中酒廠」。

1998年,位在臺中工業區中的公賣局台中酒廠新廠落成,在市區中的原臺中酒廠設備與人員遷移到新廠,於是舊廠建築暫時閒置。

2002年,因應原臺灣省公賣區民營化的一連串措施,新成立的台酒公司將臺北、臺中、嘉義、花蓮及臺南倉庫群繳回國家,由國有財產局將這些閒置空間撥交當時的行政院文建會。這些舊酒廠與倉庫,就轉型為現在的五大文化創意產業園區,而其中的舊臺中酒廠是保存最為完整的一處。

2012年,文化部文化資產局成立並進駐舊臺中酒廠,因此舊臺中酒廠的名字,又更名為「文化部文化資產園區」。現在是全臺原五大酒廠園區中,唯一公辦公營的文資園區。

現在,「文化部文化資產園區」的營運定位是「臺灣建築、設計及藝術展演中心」,以文創、文資為主,商業為輔。因此,在這個園區中,不時有展演活動進行。在5.6公頃的園區中共有20餘棟的大小建築物。不同的建築空間輪流使用,也是一大特色。很可惜這次造訪,某一空間因無活動而暫時關閉,但隔一陣子再來,這個空間因有活動就開放參觀,換成另一空間關閉。老狗從這裡稱為「台中文化創意產業園區」的年代,就曾經造訪此地,之後造訪過好幾次,每次見到的空間和展覽都不太相同。如果有機會來這裡參觀,切記不要因為佔地很大而預留較多時間,因為可能遇上有不少空間在「休息」…

而造訪此地,除了欣賞空間內不定期的文化藝術展覽之外,這一大片的工業老建築外形很有可看之處。

因為舊酒廠內容納許多不同年代的建築,而這些建築的外表就反映那個年代的建築技術水平,以及流行的建築語彙,因此不要忘了這些舊工業建築。

但老狗良心的建議,如果是為了看建築而來,千萬不要像老狗一樣,在六月份來看戶外建築呀~~

在夏天來看戶外建築,成為「○○乾」是必然的下場~~~

舊酒廠大門、思源樓、TADA方舟、探索館

出臺中火車站,順著臺中市復興路前往,就會見到文化部文化資產園區,因為它的面積相當大,因此很容易就可以找到這裡,除非走錯方向。。。

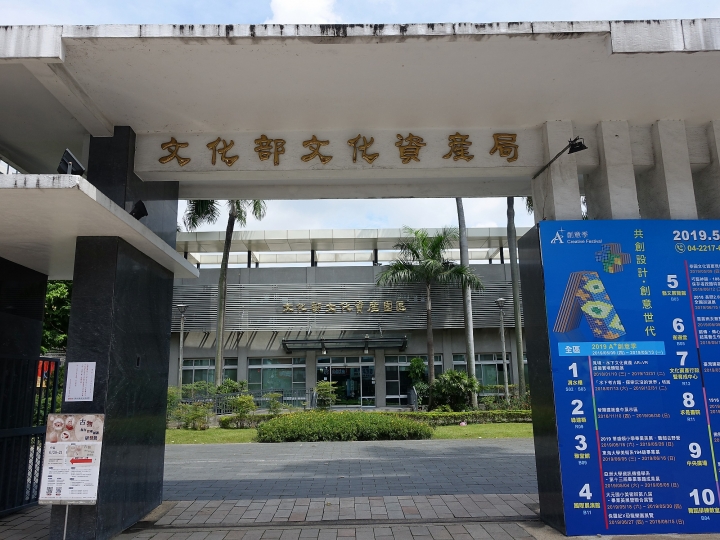

照片中是原本臺中酒廠的大門,現在圍牆拆了,只保留當年的門框,上頭的字改為現在的名字。

大門內是原臺中酒廠的行政大樓,現在稱為思源樓。

思源樓外有一些立體雕塑,是小朋友騎大人腳踏車。過往時光重現,挺有趣的。

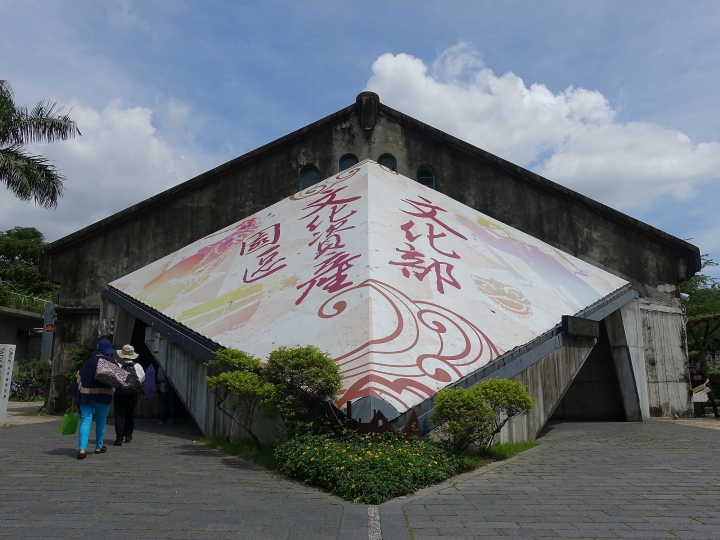

在思源樓的左側是TADA方舟,是座大空間建築,建於1939年,原八號(包裝材料)倉庫。

不過老狗到訪的這天內部沒有活動,所以沒開放。

再往一旁是一大列的水塔彩繪。這些彩繪圖案挺有趣的!

文化資產大道

這條園區內的大馬路,應該是昔日酒廠內的活動幹道,兩旁都是酒廠的主要生產建築。

在這條大馬路上,有時會出現一些裝置藝術,但老狗這次到訪,正巧什麼都沒看到,只有看到兩側原本的大樹,以及各展場中的展覽文宣看板。

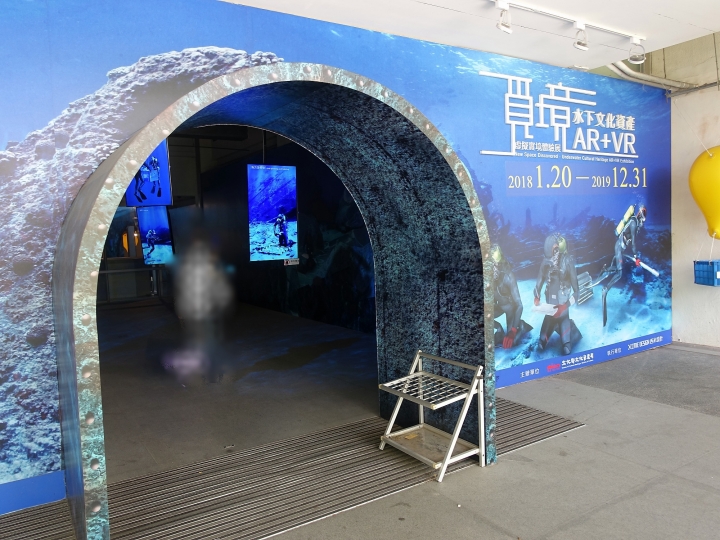

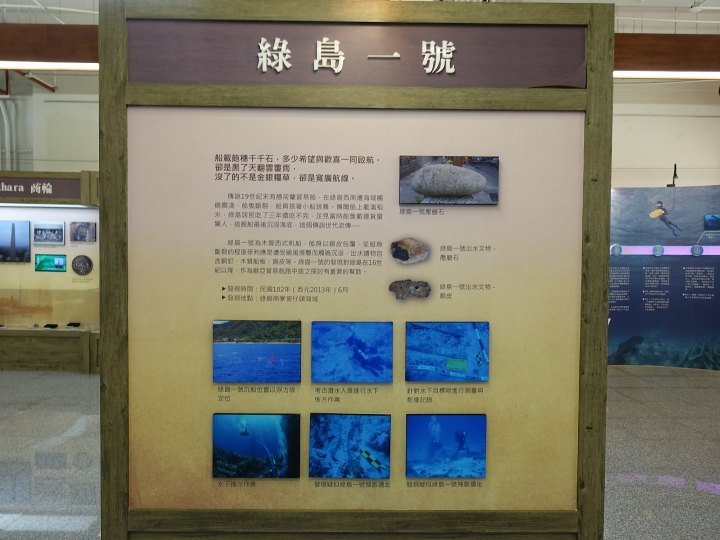

渭水樓的展覽之一:覓境-水下文化資產 AR+VR 虛擬實境體驗展

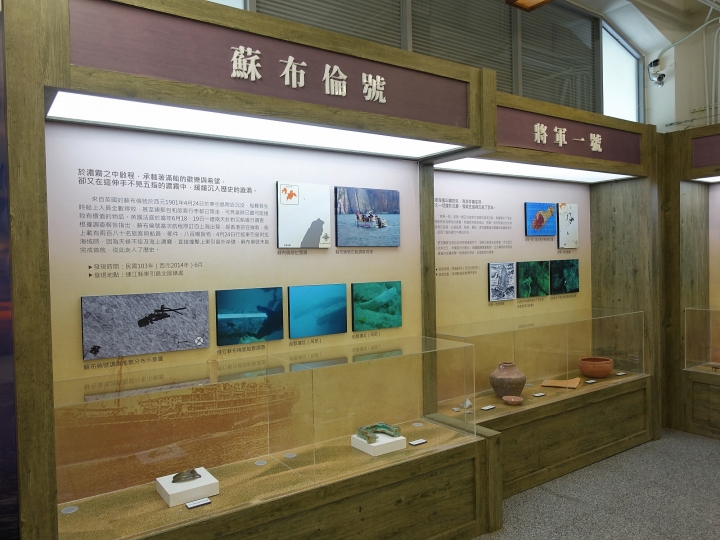

文化資產大道旁的渭水樓是園區中比較年輕的建築,建於1970年,為菸倉庫與大酒倉庫,在2012年整建為文創圖書館。

這次造訪,在渭水樓內有2個相關連的展覽,主題都和水下文化資產有關。

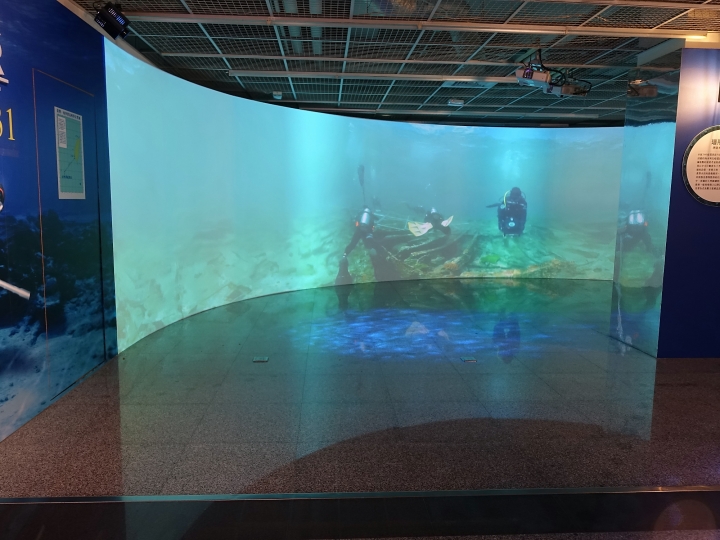

這個「覓境-水下文化資產 AR+VR 虛擬實境體驗展」就是以虛擬實境的技術,讓參觀者體驗水下考古活動的情境。

所以展場中都是這個大型實境體驗。

或是照片中的AR互動。

老狗已經算是「老灰呀」,對這些東西沒太大興趣,於是走到隔壁的「水下考古趣-探索沉沒的世界」去看靜態展覽,順便躲躲戶外的酷熱。

渭水樓的展覽之二:「水下考古趣-探索沉沒的世界」特展 in 渭水樓

這個展區的內容以靜態展示為主,比較符合老狗停留在這裡仔細觀看和躲避酷熱的需要。

所以老狗就慢慢逛起!!

依據展覽主題,當然會提到如何在沉船中挖寶。

駕駛艙的意象。

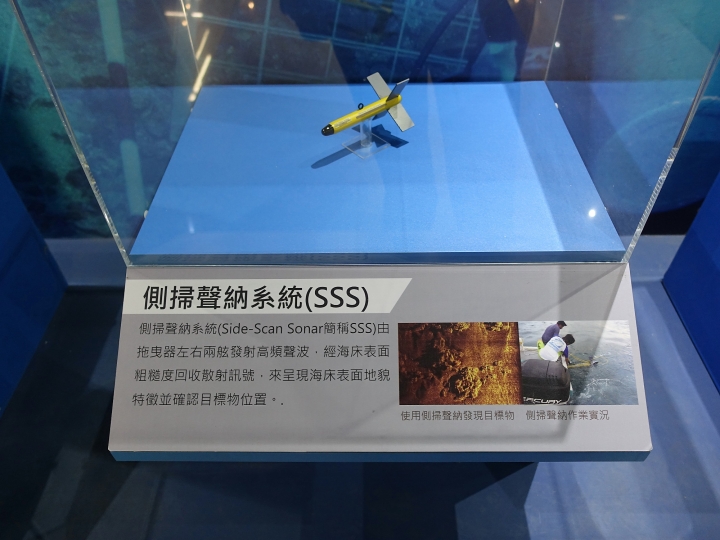

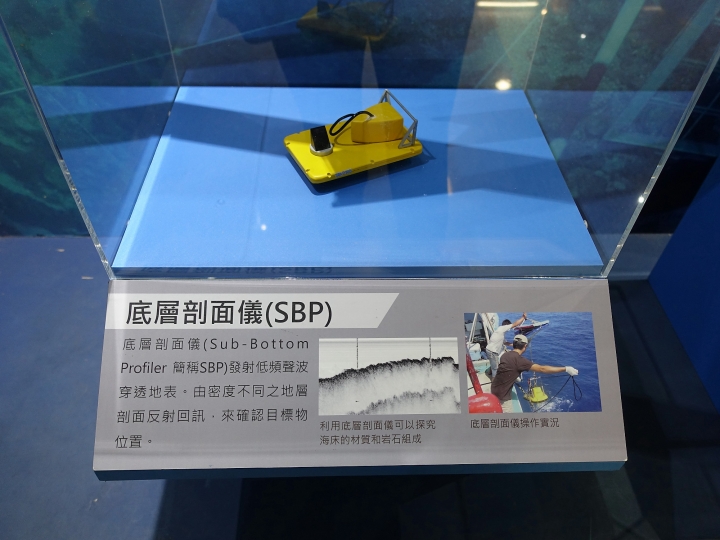

探索沉船的器材說明

水下考古的說明。

任務的安排與分配,有一定的順序。

動態說明展示看板。

下面是水中探秘的工具,應該都是模型吧!!

然後開始介紹世界上知名的,已被撈起的沉船。

從這些船的遺跡可以得知過往人們在海上時的生活。

或是已沒入海水中的古城。

或是其他狀況下被保存在海水中的建築殘跡。

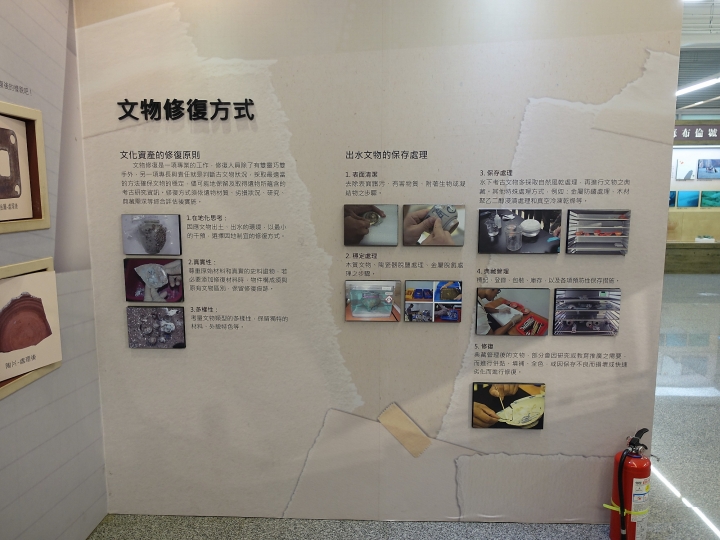

然後介紹如何保護出水文物。

在展場中的沉船模型,古時的海外貿易就靠這些船隻,但隨著時光流逝,這些船大多因不堪使用而消失,保留到今天的,只有沉在海底的沉船。

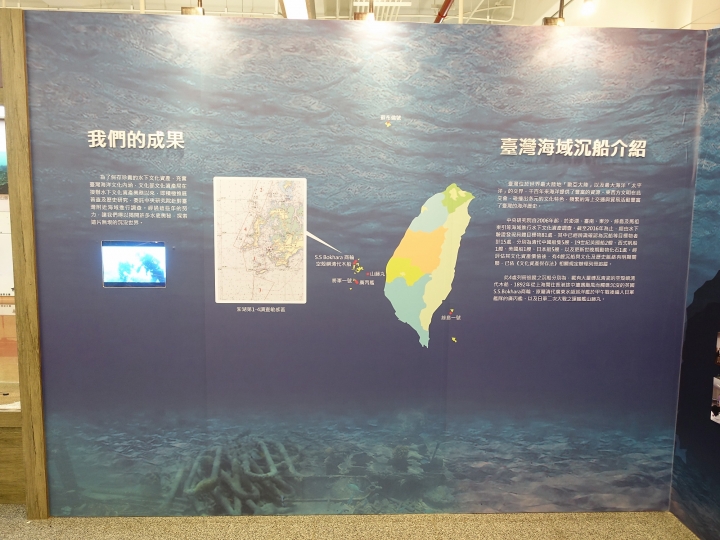

介紹在臺灣海峽沉船的時代背景。

在清治與日治時期,兩岸間的貿易相當頻繁。在航海及氣象技術不若今天的年代,出現沉船是很容易的事。

現知的沉船所在位置,以及已經進行探索的沉船說明。

找尋臺灣沉船的大事記。

下面這些照片中的都是在臺海的沉船,每艘船都有它的故事。

看完了水下的故事,走到對面,相隔文化資產大道的藝文展覽館繼續參觀。

因為天氣真的非常熱呀!!

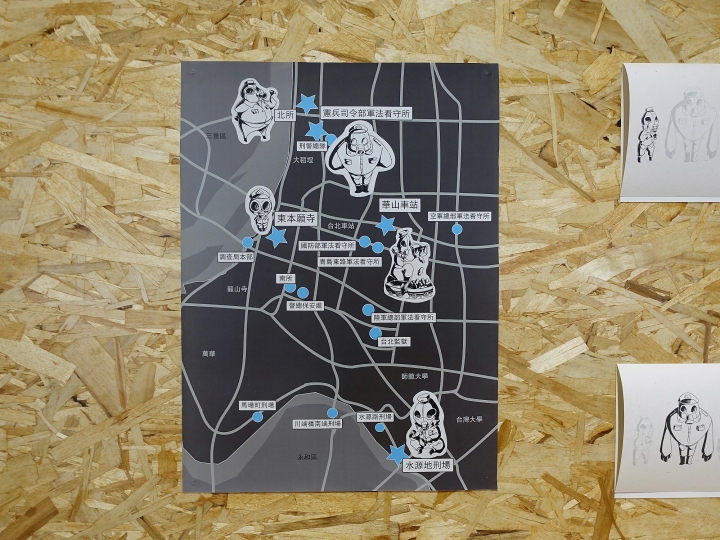

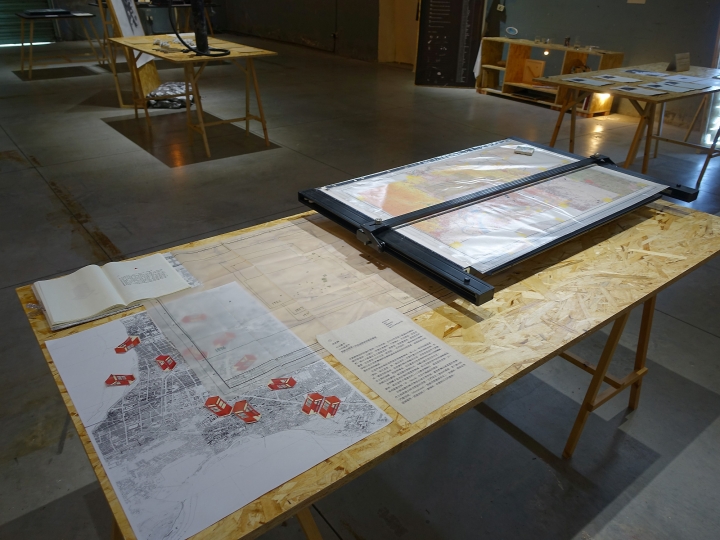

藝文展覽館的展覽之一:「標誌不義-不義遺址視覺標誌與紀念物示範設計展巡迴展」

藝文展覽館的外觀,看起來像是四連棟的倉庫建築,建於1936年-1938年,是原黃酒與花雕酒成品倉庫。

園區內並沒針對各棟建築的前世今生做一說明,實在很可惜,這些前世今生的資料,都是從維基百科上找來的。

這裡展示的是不義遺址的所在地所設立的標誌與紀念物展示。

不過個人比較有興趣的是建築物本體的結構與屋架,是日治時期留下的建築。

簡單紀錄了幾項展出品。

藝文展覽館的展覽之二:巧藝神韻-108年重要傳統藝術保存者授證特展 in 藝文展覽館

整座相連接的倉庫中,這一側是今年的重要傳統藝術保存展,對這個主題,老狗有興趣多了。

看看那些傳統技藝被指定為重要傳統藝術保存。

一走進展場,先見到「歌仔戲後場音樂」。現在看、聽歌仔戲的人越來越少,不保留這項技藝,大概再過不久就消失了。

歌仔戲戲台情境展示。

相關的樂師、樂器和樂團人數,就請看照片了。

傳統木雕區,一眼就先看到這個大型的八卦窗,木刻未上漆。

木雕像

展示如何刻木雕

傳統木雕運用範圍很廣,像廟會中的神明轎,上頭的雕飾很精緻而美麗。

木造屏風也是其中之一。

再接下來是彩繪,最常見到的是在廟宇中。

這裡收集了許多彩繪的成品給參觀者了解。

新一代的彩繪創作,用色大膽,較傳統作品更為吸睛。

廟宇彩繪施工意境展示。

門神、宮女的彩繪,最常用在門上當門神。

廟宇彩繪地圖

除了門板上的門神彩繪,廟宇中的橫樑與壁堵,甚至有的廟宇的桁架,上頭都有彩繪。

彩繪的題材大多為歷史故事為主。

照片中是壁堵上的彩繪。

門板上的門神彩繪,是很常見的加冠進祿。

最常見的門神彩繪-秦叔寶與尉遲恭。

雅堂館

雅堂館共有五棟相連,建於1925年-1927年,是原米酒成品倉庫與半製品儲酒庫。

仔細看了一下,內部應該有展覽,但不知為何沒有開放參觀,所以只能看看外觀了。

老狗覺得這棟建築的立面很有特色。連工業建築也要有裝飾,這是日本人的思維。

在雅堂館立面內側的通廊。

雅堂館外的裝置藝術。

中央廣場

據說這個空間原為松尾神社與日式花園。國府接收後,神社拆除,變成一片大廣場。

中央廣場的說明牌,說明各建築物的相關位置。

在中央廣場旁的未標示建築。後來查了維基百科,才知道是原酒廠洗瓶及裝瓶工廠,2015年1月完成增改建,但目前似乎閒置中。如果有開放的話,應該是充滿頽廢風的場景吧!!

衡道堂

這棟日式建築建於1941年,原禮堂、食堂、供應部,現在作為小型展演空間。

這棟建築呈現回字型,中央有中庭,藉由照片中的中廊可以走入中庭。

在衡道堂後方,有個小小的戶外藝術雕塑,看起來像是臺中火車站和酒廠中的鍋爐室的混合體,挺有趣的。

音樂排練室(山時作)

這是原米酒原料米倉庫,現在作為餐廳。

旁邊的舞蹈排練室建於1930年,是原本的七號(菸草)倉庫。

鍋爐間

紅磚外表的鍋爐間是蒸餾工場的一部分,老狗認為是整座園區中最有特色的建築。

照片中,紅磚外表的是鍋爐間,灰泥外表的是酒文化館區。在日治時期最初為封甕場及壓榨室,1912年改為花雕室與紹興酒工廠,戰後為蒸餾工場發酵室。

鍋爐間的外牆,很多裝飾線條,相當美觀。

鍋爐間的另外三個側面,除了外牆的裝飾性線條外,高聳的紅煙囪也是特色之一。。

台灣菸酒展示區(原蒸餾工廠蒸餾室)

這是現在台酒開設的酒文化館,也是酒展售區。

在日治時期最初為封甕場及壓榨室,1912年改為花雕室與紹興酒工廠,戰後為蒸餾工場發酵室。

酒文化館旁殘餘的屋架。

酒文化館內部樓梯,很有古風。

酒文化館展示服務區入口。想試飲酒的,可以進去好好喝一頓。

這棟建築的樓梯也是個特色,有當年的時代背景。

建築立面的裝飾線條雖簡單,但並不會有違和感。

文資傳匠工坊

老狗找不到這棟建築的說明,看外觀像是戰後建築,目前內部亦不開放。

只有在入口見到這副木架,看起來像是藝術家們的創作地點。

1916文創工坊、生活設計館

文創工坊與生活設計館應該是戰後建築。現在內部有許多文創小舖承接使用,猶如一座文創商品製售場。

室內的長廊,有1960年代建築的感覺。印象中在一、二樓各有一條走道。

走道的兩側是文創商品展場與販售空間。

這些傘構成的印象很吸睛。

生活設計館外側騎樓,午後斜射陽光看起來暖暖的,但實際上老狗已經快成狗乾了。

臺中市文化資產處、求是書院、國際展演館

照片中是臺中市文化資產處的背側,這棟建築建於1927年,原試驗室。

後方的洗手間與求是書院、國際展演館圍住一個小空間,現在是個美美的小花園。

照片中就是小花園,正前方是國際展演館,照片右方是求是書院。

求是書院是原調合澄清室,目前作為會議、講座、研討會等多功能空間。

臺中市文化資產處的建築迴廊拱門,從這個角度看過去挺不錯的。

照片中是國際展演館,建於1925年-1931年,原黃酒與花雕酒原料倉庫,南邊為精米室與黃酒儲酒庫,現為園區挑高最高的展演空間。造訪當天似乎在整修內部,可以看到屋頂上有工人忙碌中。

因為時間有限,天氣也實在太熱,所以戶外的部分就看到這裡,往出口緩步移動去。

探索館與出口

探索館,在思源樓的右側,現在裡面沒有活動,所以同樣是沒開放的。

探索館的旁邊就是園區出口了。

天氣實在太熱,準備離開了。

在出口處,也就是原酒廠大門旁有座展覽牆,園區內的展覽看板彙集在這裡,想知道現在有什麼活動,在這裡先看一看就知道了!!

老狗衷心建議,想來這裡走走逛逛,如果是夏天要在早上,如果是冬天,下午的時間就很合適。

官網上的園區開放時間:6:00-22:00 週一至週日

平日展館開放時間:9:00-17:00 依各展館公告為主

夏季(5~10月)假日開放時間:9:00-18:00