在四連棟的臨街面,一個面積不小的招牌,告訴遊客這裡是木藝生態博物館的館舍。

四連棟的入口。在四連棟的臨街面,其實是有圍牆的,只是原來的門口被改造成這個樣子。

四連棟建築物的入口。因為改造為展場之故,原有的四戶房舍是被打通的。

北臺灣開發歷史的介紹。大溪在北臺灣的開發歷史上佔有相當重要的角色。

在四連棟的展品中發現一座城門與城牆,這是清末時期由板橋林本源家族建立的「通議第」,起造於1843年,主體建築城牆長216公尺、寬144公尺、高4公尺、厚4.5公尺,城內前半段是稻米收成倉儲,有收納租穀的功能,後半段是管理住所。可說是由城牆圍起的豪宅。在清朝中葉,林本源家族可說是掌握臺灣經濟命脈的家族之一,已經富可建城。

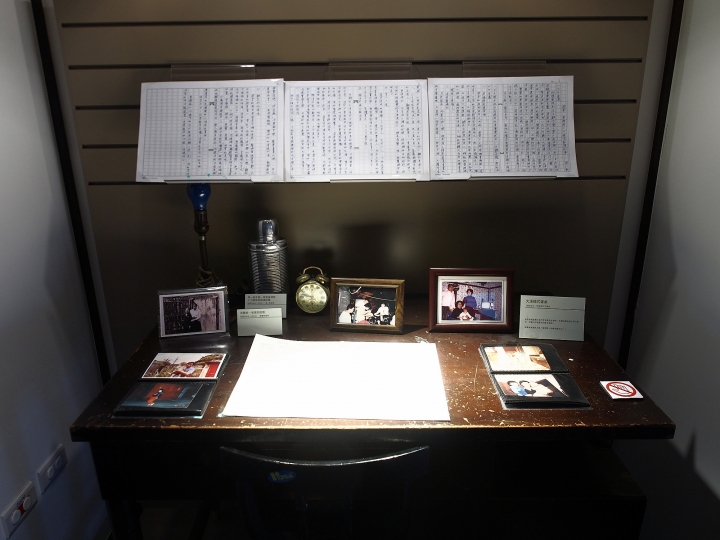

大溪人的傳統書桌。四連棟原本被設定為大溪人的故事館,所以展出內容以在地生活歷史經驗為主。

大溪老街街屋的模型,從這裡可知大溪店家的生活型態以前店後住為基礎。前段經營生意,後段是住家,還可以見到豬舍的配置。

日式建築特有的結構--滴水。

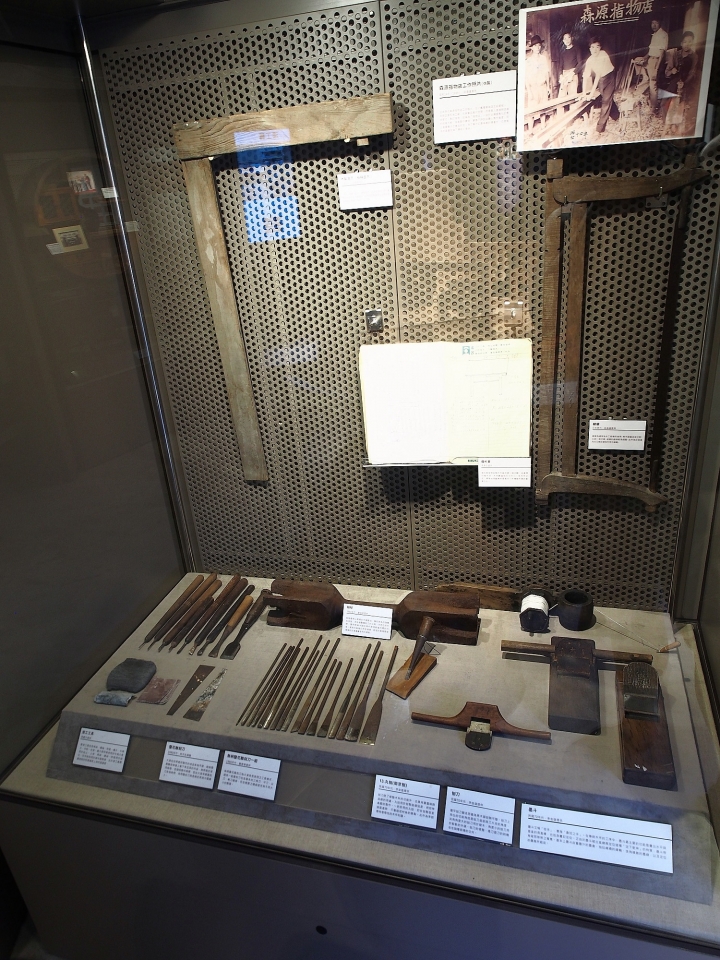

在四連棟的後方是國府來臺後增建的水泥建物,內部同樣作為"大溪人的故事"展示空間。大溪出木藝師,因此展出物也包括了傳統木工工具。

這座太師椅半成品放置在展場中,就是作為木藝師如何手作太師椅的分解圖示之用。

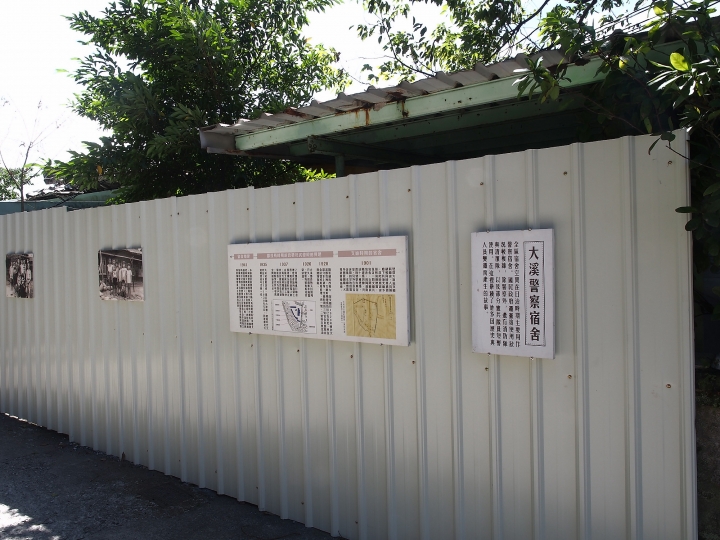

走出展館,在後方發現一整排的日式宿舍,等待經費整修中。

這一大排都是日治時期興建的警察宿舍。國府接收後,還有消防隊、憲兵隊、清潔隊等單位進駐。

回到四連棟的入口。

四連棟外的立體動物造景,對面就是藝師館。

藝師館也是日治時期警察官舍改造而成,展出內容以大溪本地木藝師和在地作品為主。

藝師館是面積不大的獨棟建築,推測在日治時期應是有點位階的警官宿舍。

藝師館主要介紹在地木藝師,故有木藝作品展出。

這些木造家具都是木藝師的作品,其中的小學及中學課桌椅,是我們這代人的回憶。

藝師作品可以生活化,也可以藝術化。

頂下桌是大溪木藝發揮的最大空間。如果家中要設神位,想買頂下桌,必到大溪一遊。

作為一個木藝職人,在從前要經過三年四個月的學徒生涯。

學徒生涯的結束點--取得全套職人道具。道具箱內的,都是藝師營生用的工具,沒有侈華,只有簡樸與歲月的痕跡。

藝師館一隅,真的是很小巧的日式建築。