農曆五月初五當天一早起床,先看看集章網站有什麼新章點,可以當作今天短距離出遊的目標。

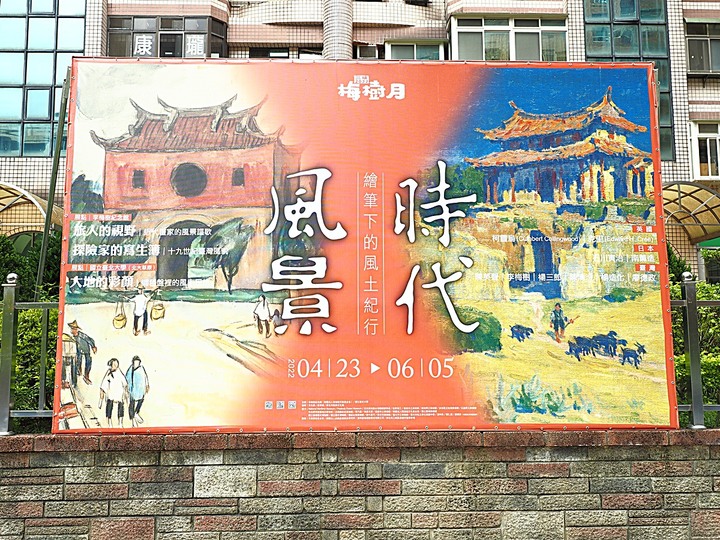

於是看到了位在三峽的李梅樹紀念館,正在舉辦【時代風景——繪筆下的風土紀行】特展。

展出的畫作包括2位在19世紀中期來到臺灣的西方人—柯靈烏與克里所見的臺灣風景,

在日治時期來訪臺灣的2位洋畫家石川寅治與南薰造,在臺灣旅行時所創作的風景繪畫創作,

以及多位臺籍第一代西畫家—陳英聲、李梅樹、楊三郎、陳清汾、楊造化、廖德政等人,

以臺灣為寫生場景的畫作。

從這些近兩百年來的畫家作品中可以看到近代歷史中的臺灣風景,

這麼難得的機會那能錯過。

於是在中午完成立蛋的例行公事後,立馬出門去趕這展期最後2天的展出。

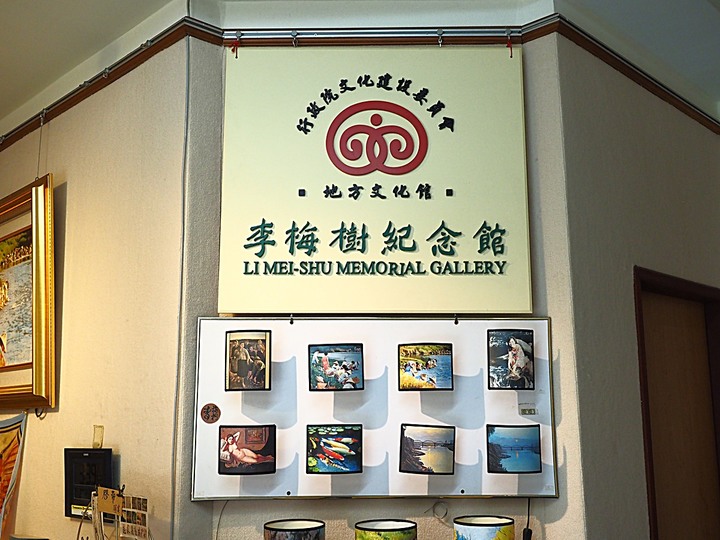

李梅樹紀念館成立於1995年4月,是由畫家李梅樹教授的家屬籌資所成立,

目的為紀念臺灣畫家李梅樹和展出其作品,現今由李教授的子女們營運。

在2005年,李梅樹紀念館由文建會指定為地方文化館。

並且自2012年起,幾乎每年都舉辦「梅樹月」活動。

除了讓更多人來參觀李梅樹教授的畫作外,

同時與多處在地藝文場所合作展出在地藝術家的藝術創作,

兼具有推廣、宣傳三峽在地藝術創作的用意。

近2年由於COVID-19疫情之故,梅樹月活動難以擴大舉辦,

去年印象中因疫情停辦,今年僅有在紀念館內與臺北大學的戶外場地展出。

今年的梅樹月活動,展題是【時代風景——繪筆下的風土紀行】。

雖然展覽已經結束,不過還是可以在官網上找到解說。

有興趣的朋友可以點選上方的展覽主題連結,到官網看看詳細說明。

李梅樹紀念館位在三峽市區的大樓一樓。

雖然不在老街中,但是離老街和祖師廟都不遠,

停車在後方中正路或是附近停車場,

步行至此地只有幾分鐘。

活動期間,在紀念館外樹立的大型海報。

紀念館的空間只有大樓的一樓而已,空間不大,簡單逛逛半小時內就可以看完作品。

如果不在梅樹月期間,入館參觀需要購買門票。

畢意私人博物館經營不易,需要參觀者的支持。

打開紀念館大門,第一眼應該會見到李梅樹教授本人。

防疫期間,當然不能不戴上口罩…

按照往例,梅樹月期間紀念館不收門票,自由參觀。

問了一下館內的工作人員(好像是李教授的女兒)是否可以拍照紀錄,

答案是可以的,只要不開閃光燈。

於是老狗拿出相機來拍些照片,簡單作個紀錄,順便分享部分內容。

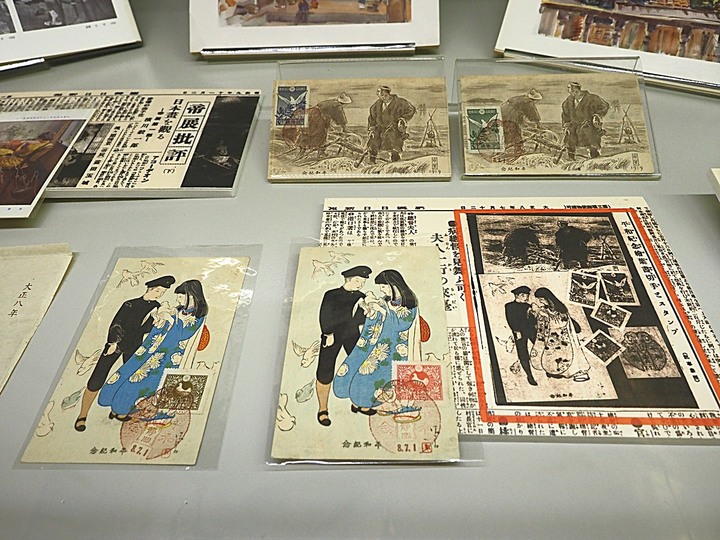

入口左手邊的區域展出的是2位日籍洋畫師的素描作品。

照片中畫的都是南薰造的作品。

這些是當年的收藏品。

這些都是南薰造所做的臺灣風景畫作。

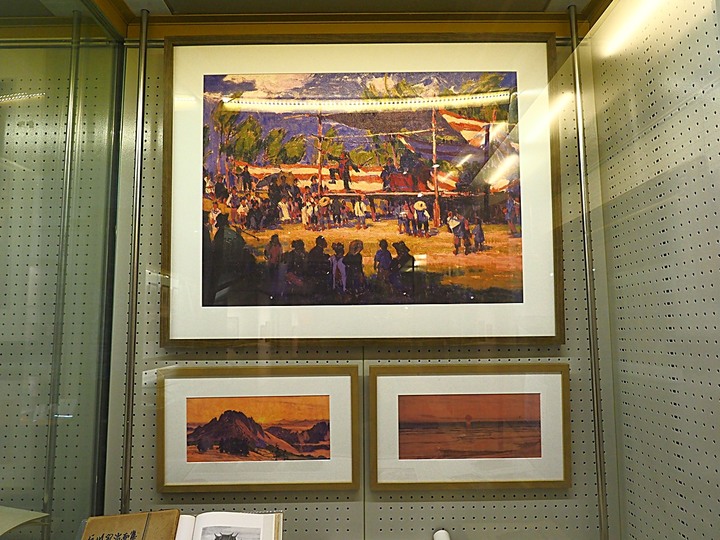

以下照片中的畫作則是石川寅治的作品,最上方那幅畫的是百餘年前的野台戲。

下方的展出大部分也是石川寅治的作品,不過有不少變成了明信片或畫冊。

這3幅分別是南薰造(左)與石川寅治(右)的作品

這5幅全是石川寅治的作品,可以看到臺南府城大南門和臺北府城北門。

南門當時受災,外郭損毀。北門則和現在的樣子所差無幾。

左下則是臺南的祀典武廟,讓我們了解到百年前的常民生活。

入口右手邊是紀念館內的主要展示空間,展出的畫作大部分是臺籍第一代西畫家的臺灣風景畫作,少部分是照片。

展區內部,牆上懸掛全是名家風景作品,相當難得。

這些照片都是由畫家陳英聲所攝。

畫家陳英聲作品。但這4幅畫中,左下方是大連風景,其他3幅則是朝鮮風光。

下面這2幅是畫家陳清汾的作品。

這幅是畫家楊造化的作品。

這幅是畫家楊三郎的作品,主角是玉山。

也是畫家楊三郎的作品,主角是淡水街景,可以看到基督長老教會淡水教會的尖塔。

同樣的主角,不同角度,不同感覺。

這是畫家李梅樹的作品,主角同樣是淡水街景,一樣可以看到淡水教會的尖塔。

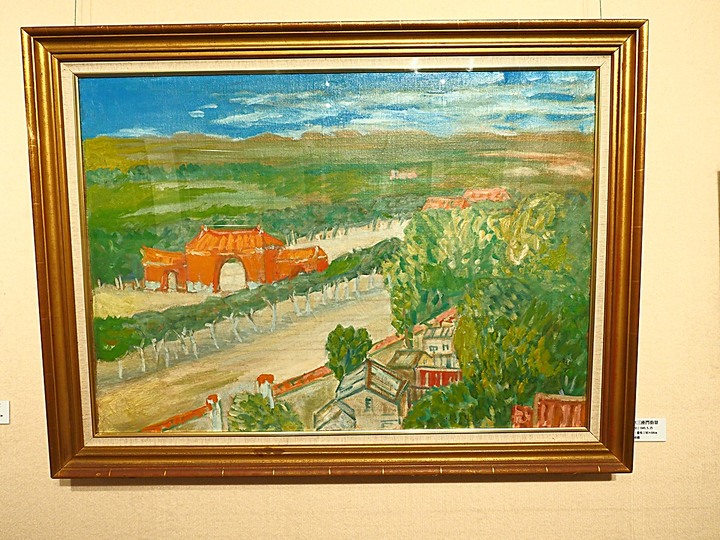

也是畫家李梅樹的作品,主角應該很好認吧?

同樣的主角,不同角度,不同感覺。這2張畫的主角都是觀音山。

左邊是楊造化的作品,右邊是李梅樹的作品。

百年後的現在來看這2張畫,感覺很有趣味,

下面這2幅是畫家廖德政的作品。

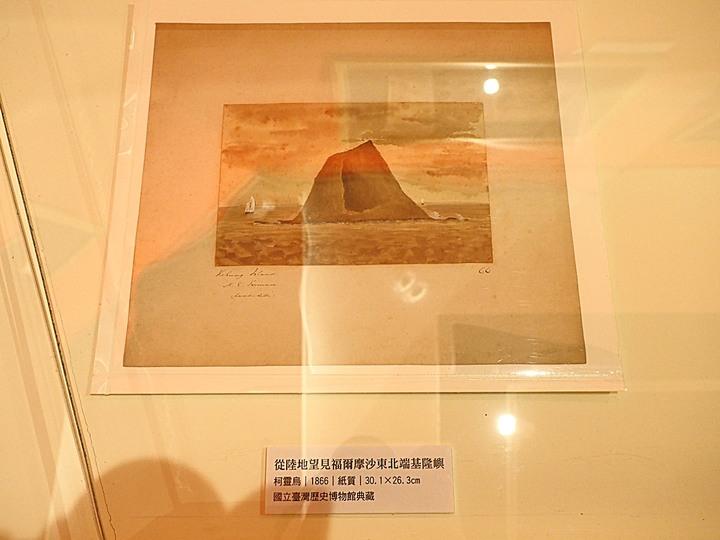

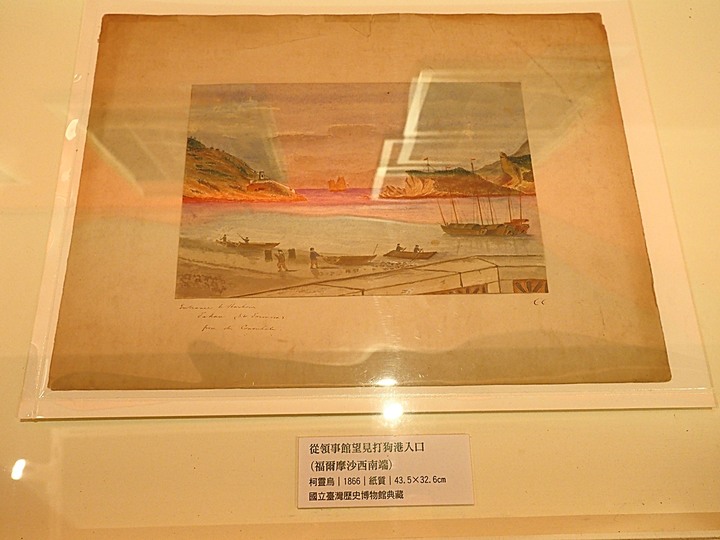

另外這部分的作品年代更早,是由2位在19世紀來到臺灣的西洋探險家,他們的寫生紀錄。

即然是寫生紀錄,畫作篇幅當然不大,因為可以說都是隨手紀錄。

以下3幅是英國的自然學者柯靈烏(Cuthbert Collingwood,1826-1908)的作品,主角分別是龜山島、打狗港和雞籠港南惻岩柱,應該就是現今和平島吧?

以下這3張也是柯靈烏的作品,地點是安平港(猜的)、基隆嶼與打狗港。

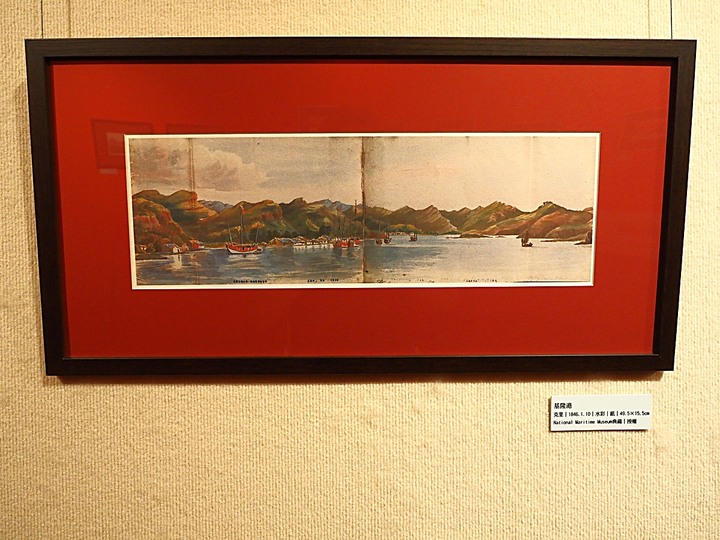

這3張都是英國皇家海軍軍醫克里(Edward H. Cree,1814-1901)的作品,

主角都是基隆。

這2張也是克里作品,主角是清治時期的基隆煤礦坑。

還有這張基隆港,也是克里的作品。

克里的紀錄除了風景外,還有人文圖像。

這張是基隆的人們。

要離開前,館長問老狗第幾次來訪? 順便請老狗填寫問卷。

其實老狗來這裡可能已經超過10次了,每次都有不一樣的收獲。

在填問卷時,抬頭看到這個標記,相當眼熟。

在大門外有2個很有趣的水溝蓋,記得它們曾經出現在三峽街上,但是好像已經被換掉了。

很久沒有造訪市場那一帶的街道,不知道那些水溝蓋還在嗎?

附上李梅樹紀念館的位置,要造訪三峽老街的話,可以順便去走走。