應該不少住在北部的朋友都知道淡水有個小白宮,而且去過淡水小白宮的人應該不少,但這個"小白宮"到底是怎麼來的,到過的人就不見得弄的清楚了。

其實『小白宮』是『前清淡水關稅務司官邸』的暱稱,也就是清代海關人員的宿舍,因為建築物外觀呈現白色,而四週又有圍牆,因此被淡水當地人暱稱為『小白宮』。

至於為什麼會有這些海關人員宿舍,而海關人員宿舍為什麼又是西洋建築,就讓老狗把時間軸回推到1860年左右,清朝咸豐年間,來說說中國被列強欺壓的故事。

1860年的第二次英法聯軍之役,英法兩國把大清帝國的國都都給佔領了,原本封閉的大清帝國只得承認失敗,應英法等列強的要求大開國門。臺灣的許多農特產自然成為洋人的覬覦的目標之一,身為戰勝國的英國順理成章的要求將北臺灣的淡水開放為通商港埠。而有港埠就有海關,但當時的清國政府一方面吃敗仗,必須要靠關稅籌措戰敗賠款,另方面為杜絕華人貪墨的習性,於是想出請洋人當海關關員的主意。這座『前清淡水關稅司官邸』,就是當時提供洋人關員所住的宿舍之一,也因此才會出現清國官員宿舍卻是西洋式建築的怪現象。

當時,因淡水關關務日盛,因此陸續興建了三棟海關關員宿舍,可惜其中兩棟因日後的清法戰爭而損壞,在日治時期被拆附。目前僅餘被稱為小白宮的這棟建築。

老狗曾來造訪小白宮數次,這回因為已經買了新北市立淡水古蹟博物館的參觀聯票,在有時間的狀況下,自然再走進小白宮參觀。

如果是沒參觀過的朋友,就歡迎隨著老狗的腳步,來探訪這處因列強入侵北臺灣而產生的陳跡!

第一張照片,先放上小白宮正面的照片。整棟建築中最迷人的就是這一圈圈的半圓拱門,而正面總共有11個半圓拱門。

小白宮是座西洋式建築,但為了配合熱帶地區的濕熱氣候,地基被升高且四週設有面積廣闊的半圓拱圈造型迴廊與涼台,因此這類具特殊設計的西洋式建築又被稱為涼台殖民地式建築。

建築物的側邊的半圓拱門數較少,僅有4個。

這個方向也是從大門走進來時,見到小白宮建築的方向。

在大門旁會見到這個和紅毛城內相同的郵筒,後方的斗子牆是官邸創建時期所留下之圍牆,後續因有修補,因此幾段圍牆採用不同之材質。

小白宮的西側角落。

西側的半圓拱門,是拍照的好角度,照片中的韓國遊客就找到了這個好位置。

小白宮西側和東側相同,都是4個半圓拱門。

小白宮本體建築後方,比起前方不起眼許多。這個位置應該是儲藏室。

現在在建築後方設了幾組陽傘涼椅,給遊客歇息賞景。

但天氣一熱,遊客大概都會躲到小白宮裡吹冷氣了吧?

在小白宮的後方,還有另一座『偽小白宮』,其實是在開放參觀之前新建的洗手間啦!

為了保持外觀的一致性,同樣建成很像小白宮的外觀。

另外,照片右方的草皮上有個大洞,相傳為清法戰爭時,法軍砲擊落地處。

在半圓形拱圈之內是類似迴廊的涼台,總共圍繞了建築物的東、南、西三面。

涼台和半圓形拱圈搭配,是很好的拍照題材。

小白宮正面的建築物大門入口。可惜被樹木遮蔽,不能從正面拍到建築全景。

走入建築內部,一眼就看到洋人建築的特徵—壁爐,只有老外才會須要在房子裡設這種配備。

臺灣天氣溫暖的時間較長,壁爐很難用的到。

在這裡,新北市立淡水古蹟博物館妥善的利用空間,展出藝術創作者的作品。

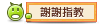

小白宮全區模型,可以發前北高南低,後方庭院中還有好幾處凹陷,據說是清法戰爭時,法軍所發火砲的彈著點。

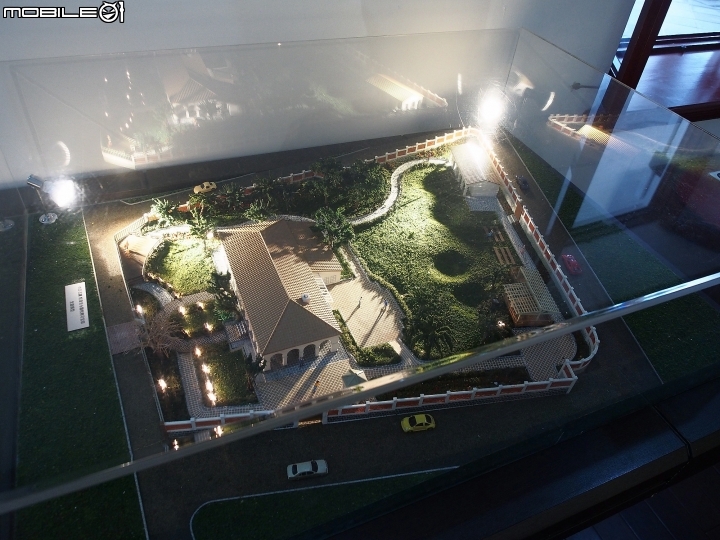

小白宮的歷史,有興趣的朋友可以仔細看看這幅海報。

小白宮園區介紹影片撥放場所,也在小白宮裡。

小白宮內部空間模型,從這裡可以看到有交誼廳、餐廳等等空間配置。

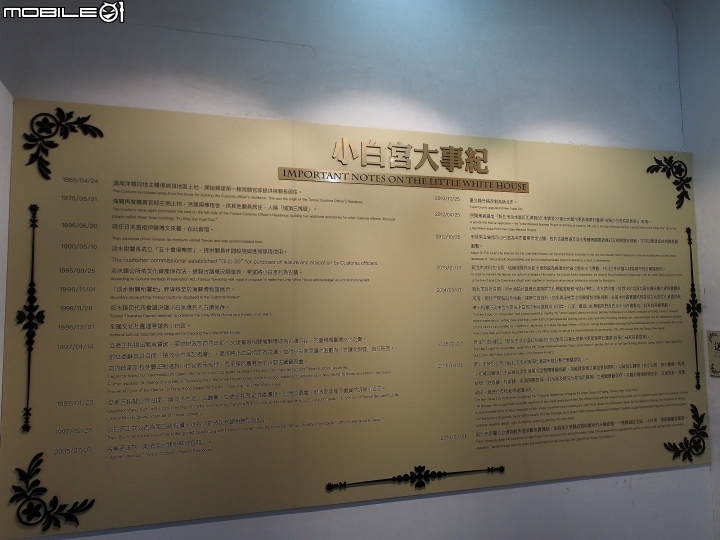

在建築物內透過大面積的窗戶向外看,構成一幅有趣的畫面。

從小白宮內眺望觀音山和淡水河,是多麼美的景觀。

這個角度最適合眺望觀音山和淡水河。

從小白宮內往外拍,怎麼拍怎麼漂亮~~

站在迴廊上看看窗戶,就可以發現小白宮都是西洋式窗戶,和日治時期建築的上下對開窗完全不同。

小白宮的涼臺和半圓形拱圈是很棒的拍攝題材,使用這些拱圈當前景,可以變化出不同的花樣來。

也可以把拱圈當相框,欣賞觀音山與淡水河的山水美景。

拱圈當然也可以當作人像相框用~~~

至於小白宮前的花園也是拍照的好地點,花園本身就是一幅美美的畫面。

另外還可以用花園當前景,小白宮當後景,拍些自拍照。

也可以用淡水河對岸的觀音山當背景,這些都是漂亮的風景紀錄。

最後,就用小白宮外遠眺觀音山的照片來做為結束!

各位捧油呀,如果有機會到淡水一遊,去了紅毛城,就可以順道到小白宮走走。

小白宮的歷史、昔日洋人專享的浪漫山海美景,等您來欣賞!