至於為什麼會有海關碼頭?

故事當然是從清朝咸豐年間說起。由於1860年,清廷在第二次英法聯軍之役戰敗後,與英、法國簽訂與北京條約,約中承認於1858年所簽天津條約之內容,增開淡水為通商口岸,因此設置海關之需求因應而生。當時清廷將海關工作委託英國人辦理,因此在淡水建置海關相關建設,如碼頭、倉庫、辦公室,以及海關稅務人員的宿舍等。當年的建築還留存到現在的,就是本篇分享文中的淡水海關,以及作為稅務人員宿舍的「小白宮」。

現存的淡水海關建築,包括臨淡水河的碼頭,碼頭旁的2大棟倉庫,還有1棟小巧的洋樓,以及由海巡單位所增建的房舍,整座園區在2014年10月開放民眾參觀。

老狗曾於2015年底到此地參觀,當時園區尚有部分為海巡署建築。

2018年3月中旬開始進行環境改善工程,拆除未列為古蹟的戰後海巡駐所建築,在2018年底又重新開放,倉庫內部有新展覽,而原有海巡建築拆除後成為廣場,其他的部分則維持原有的外觀。

搭公車至紅毛城站下車後,往淡水河邊走,會見到這一排磚紅色平房建築,這就是淡水海關目前尚遺留的倉庫建築。

從照片中會見到有3棟建築,但,真正是古蹟的是照片右邊2棟規模較大的倉庫建築。照片左邊這棟小房子並非古蹟。

淡水海關碼頭本體,因為是碼頭,當然緊臨河邊,照片中是最早建造的東段,由觀音山石(安山岩)、卵石級配、混凝土、三合土砌成,可見供船隻停泊的繫船柱,列於其上。

照片中遠方白色的碼頭部分就是中段,主要是唭哩岸岩(砂岩)構成。

2棟倉庫之一,目前因為沒有展覽活動,內部未開放。

東側的倉庫,只有一端是洗手間,開放進入。

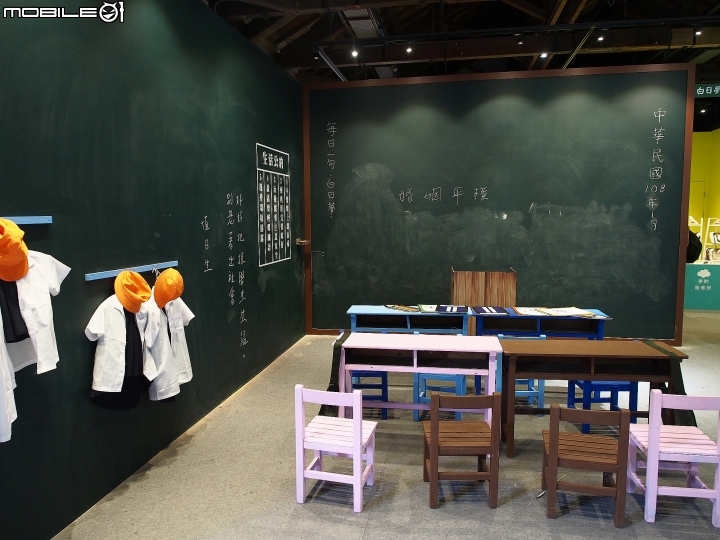

西側的倉庫,到訪時內部有展覽。

這是倉庫內部的展覽。

倉庫的窗戶,和常見的日式建築倉庫樣式不同。

倉庫另一頭的出口。

位在西側的倉庫外觀。2棟建築的外觀可說幾乎完全相同,純粹是西洋式建築。

老狗找出2015年造訪的照片,是站在西側倉庫外的碼頭邊,向老街方向拍攝的照片,可以看到近處碼頭石塊顏色和遠處不同,近處的是唭哩岸石構成的。

淡水海關園區中的另一棟建築—洋樓,其實建築本體不大,旁邊是說明牌。

淡水海關修復說明牌

洋樓內的一樓,現在是遊客休息區,開放自由參觀。

窗外,就是碼頭邊。

這應該是船上的車鐘,控制船速用的。

遊客休息區

爬上二樓,可以看到洋樓二樓的全貌,也是作為遊客休息的空間。

窗邊的擺飾挺復古的。

古董公用電話

舊時鐘

窗外的風景。這個方向原本是海巡建物,現在拆除後,開闢為廣場。

拆除海巡建築後新開闢的廣場,以及最近放上去的裝置藝術品。

打開手機下載marq+ app,掃描QR code,就能玩虛擬AR互動體驗

爬上洋樓後方的馬路,就能見到洋樓後方的樣子。四坡水屋頂的建築在臺灣不常見。

洋樓的側面。

至於2棟倉庫外和馬路之間的空間,從2014年開放以來一直是大草皮,現在多了一些裝置藝術和遊樂設施。

東側倉庫的側面

西側倉庫的側面

2棟倉庫之間草皮上的裝置藝術品

回到淡水海關園區入口的拱橋。如果從老街方向走過去,是可以走這座橋進入園區中的。

整座淡水海關園區到此全部參觀完畢,如果有到淡水走走的朋友,別忘了有這處無料景點!!