在現實生活中,凡事總有例外,空軍三重一村就是個例子。

這座眷村位在三重的淡水河畔,在日治時期是防衛總督府的高砲陣地。

在國府轉進臺灣後,於1954年在婦聯會的協助下,選擇在這個原有的高砲陣地陸續興建官兵眷舍。

而這些官兵眷舍就圍繞著原陣地中央的「小山坡」興建,最後成了一個橢圓型圈圈,和一般常見到的,有格子狀小巷道的眷村完全不同。

而建築物和常見的眷村也不同,整個村內幾乎都是二層樓以上的RC建築。

即使如此,從外觀上還是可以看得出是眷村。

在眷戶自2007年起陸續搬遷後,空軍三重一村原本是規劃拆除的。

但在村內居民與地方文史工作者的努力下,修訂「國軍眷村改建條例」。

讓國防部可以無償撥用此筆土地與建物予地方政府,後續的整建與維護就轉由地方政府處理。

正巧近幾年文創風興起,空軍三重一村擁有的舊建築便成了很適合拍照的場景,再配合在地文創藝術家的努力,打造一個將眷村文化融入文創風的空間,必然可以吸引人潮。

於是,整座園區在今(2018)年完成修復,11月10日開園,瞬間成了帥哥美女們拍照,上IG打卡的熱門景點。

老狗造訪這裡的這天是星期天,或許因為天氣晴朗,在早上整個園區就充滿了遊客。

由於目前才剛開園,園區內並沒有太多的活動,也或許許多遊客只是因為好奇而來。

一個園區如果要能長久經營,還是得不斷有新活動來吸引人潮。

希望在過幾年後,能夠看到空軍三重一村成為類似臺北市的剝皮寮一般,不時有新活動,成為能長期吸引觀光客的觀光與文創景點。

這是空軍三重一村的入口,那個舊窗的拼構就很有文青氣息。

一旁的藝術作品很醒目,一眼就認的出來是洪易的作品。

空軍三重一村門牌,應該是從前留下來的。

空軍三重一村的出入主幹道。紅門在晴空下非常吸睛。

紅色大門是眷村給人的即有印象,但以老狗小時候家對面的眷村來說,並不是每一戶都是大紅色的大門,也有不是紅色的。

這棟是防洪樓旁的播映室,日後應該會播些影片吧!

防洪樓內部。防洪樓是歷史的遺跡。

1963年的葛樂禮颱風讓空軍三重一村受災嚴重,而後國防部核准眷戶申請增建防洪樓。

防洪樓內部的樓梯。基本上這棟房子是用來看淡水河和大漢溪的水位的,原始用途並非居住。

防洪樓的一樓內部空間,為何貼了那麼多磁磚,老狗想不通。

老房子的部分屋頂變成了透明玻璃,採光變的很好。

大樹旁是旅客服務中心。要參加這裡舉辦的活動,要在這裡報名。

自治會後方的小巷道是較後期增建的眷舍。

因為用地面積的關係,建築物面積較小,且與前排的眷舍距離相當近,呈現眷村內特有的「一線天」景觀。

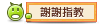

眷村內常見的佈告欄。不過,這當然是仿製的,看內容就知道。

在轉角處發現這個反射鏡,不過中間怎麼多了大陸地圖?

眷村自治會,現在作為村光眷影映像館,有老照片,也有影片。

自治會的庭院,很常見到有些沙發、木椅等,給住民來這裡閒磕牙時,休息用的。

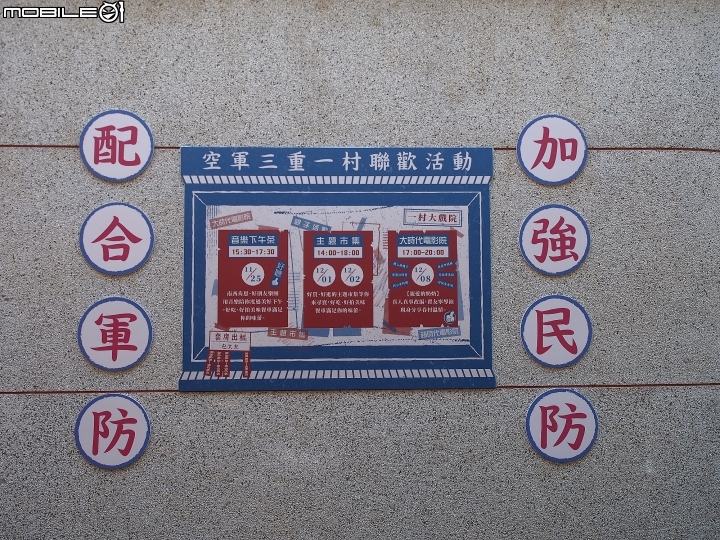

自治會一樓往二樓的樓梯間,有許多舊照片。

自治會二樓,藤椅、電視,是眷村客廳的縮影。

從前眷戶中很常見到裁縫機,眷村媽媽作些女工貼補家用,是很需要的。

因為從前軍人待遇差,而家中食指繁浩,要養活一家人不容易呀~

空軍三重一村中央的「小山坡」,其實是日軍防砲陣地中儲存彈藥的掩體,掩體下方有甬道。

在「小山坡」的另一側,聚集了許多面反射鏡,不知為什麼?

從自治會後方看「一線天」。其實,在三重很多巷道裡,都見的到這種人工一線天。。。

水井。在沒有自來水的年代,村民們的生活用水就靠它了。

仿舊的電影海報及標語。

整座空軍三重一村的平面圖,目前只有一部分的眷舍開放參觀。

剛剛看到的「一線天」那區,就是沒開放的區域。

「小山坡」旁的標語—莊敬自強、處變不驚。這句話用在現在,似乎也還挺好用的~~

照片中這棟是兒童體驗室,倒底是體驗什麼東西?

一進門就見到一隻倒在地上的大狗,看來實質上是兒童遊樂區。

果不其然,室內空間就是兒童遊戲區。

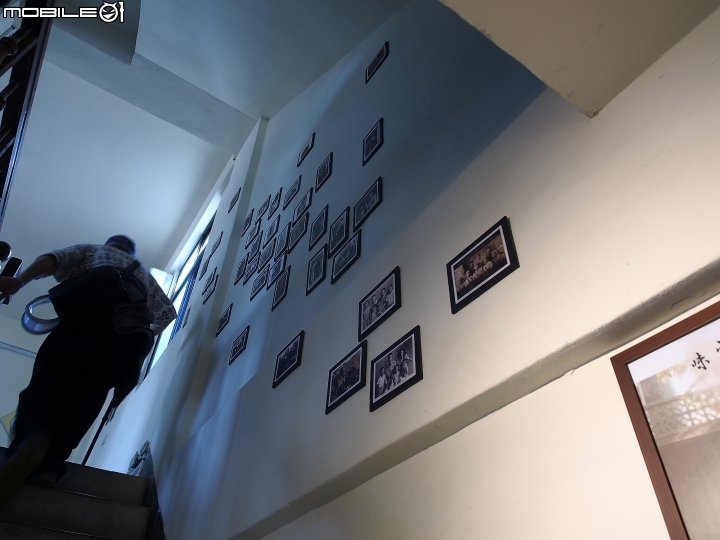

除了兒童遊戲區外,還有一些空間放置手作展示品。

爬到頂樓,是個裝置藝術的展區。

如果這上頭的燈會亮的話,在夜間配合週邊環境的燈光,應該很漂亮。

這棟眷舍內的樓梯。從前建築的樓梯都做的窄窄小小的,只考量通行的需求而已。

從頂樓看「小山坡」的後半段,這座防砲地下掩體還挺大的。

這戶是村長的家,門聯是三重一村最後一任村長王繼新先生親自寫下的「村光眷影話當年 長幼有序忠傳家」。

村長的家內部保留了當年客廳的擺設。

以及當年餐廳的擺設。

這種木箱可能都是從大陸帶過來的。

具有眷村風格的客廳。在眷村客廳裡,十之八九有 蔣公銅像。

在空軍三重一村中,有好幾戶眷舍作為Open Studio,是駐村創意家的工作室。

照片中這戶是Bluecat Leatherware,皮件設計師的工作室。

綠意盎然的窗景…

成列的乾燥花,是挺美的,但和皮件好像扯不上關係。

設計師工作中,空間中展示不少件作品。

這戶是十九號工作室。

十九號工作室以印染布料為主。

這些是作品,帶有些許文創風。

這戶是眷味廚房,會定時舉辦烹調活動。

雖然是白色鐵門,但樣式很懷舊。

把視線往上移,看到天空中的白線~~

內部改造成大型廚房的樣子,現場應該有烹調活動。

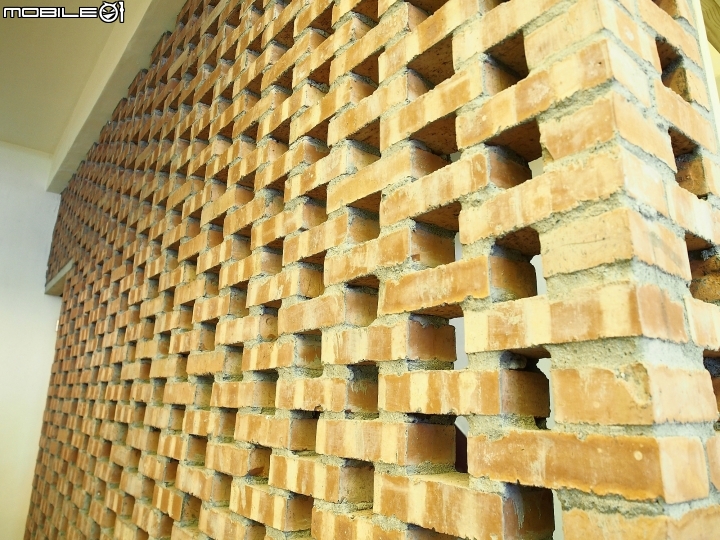

通往二樓的樓梯旁的磚牆,老狗猜測是整修時砌的。

走上二樓,看到牆上好多好多的唱片。最耀眼的應該是「女人我最大」的主持人吧!!

這張照片中的4張唱片,認識主唱者的應該都有點年紀了吧~~~

其中最令人懷念的應該是左上角那一位帥哥~~

這一戶是文藝團體的家,內部不知有些什麼?

窗子上面那排旗幟,也是眷村中常見的裝飾品。

看到這張菸酒牌,就想起小時候家對面眷村中的老伯伯,退伍後就在眷村中開個雜貨店,賣菸賣酒,做起小生意。

眷村中的小客廳。有些眷戶如果空間小的,客廳會弄成類似照片中的樣子。

這裡也有不少唱片。

眷補。集是家文創商店。

眷補。集入口。

用黑板手繪的海報。

和眷村有關的書籍,提供自由閱讀。

後門的一抺陽光,看起來像冬日的陽光,似乎很溫暖,其實這天是標準的秋老虎,熱到爆~~~

走到了眷村的盡頭,整修時還特意圍上竹籬笆。

雖然很多人都說眷村是竹籬笆內的世界,但說真的,老狗還真沒見過老家對面的眷村圍過竹籬笆。

在空軍三重一村的邊綠,有2戶面積較大的眷舍,目前閒置中。

走上「小山坡」,發現這個掩體的面積不是普通的小,足足有1~2個籃球場那麼大。

掩體下方有甬道,這是入口之一。

這個圓圓的就是日治時期防空高砲砲座。

目前在整個眷村內,發現三個日治時期砲座,此為其中之一。

在掩體旁有個像照片中這樣的空間,不知道是做什麼用的。

甬道的另一個入口。旅服中心的服務人員告訴老狗,想參觀甬道的話可以先預約登記,但由於時間因素,沒辦法待到它開放參觀,便因此作罷。

在掩體平台上,有時會有市集活動,但老狗到訪的這天沒有。

在掩體平台上的石椅,水泥磨石子做的,是"那個"年代的產物。

掩體平台與石椅變成遊客休息的地方。

這戶是20號池宅,為特級眷舍,曾經的主人官拜上校。眷舍面積不小,有前庭後院。

庭院中的水池。

在池宅門前有個掩體甬道。

甬道入口旁有個高砲砲座,是現在發現的幾個砲座之一。

池宅後方有個休憩小屋,給遊客坐下休息用。內部的裝飾充滿了軍事氣息。

池宅建於1954年,曾經擴建過。現在見到的應該是1970年代的建材。

像地板這種六角形小紅磚和正方形小紅磚,都是1970年代建築常用的建材。

池宅側面,鐵窗及陽台鐵欄杆造型很有當代風格。

池宅樓梯,也很有當代造型風格,由簡單的幾何圖形所組成。

這戶是18號夏宅,也是特級眷舍。

鐵門上以梅花為標記,證明主人的愛國心。

夏宅客廳,已經比較接近現代的家電裝潢了。

客廳中的縷空多寶格,是眷舍中常見的配置。

在18號夏宅外是掩體的邊緣。

16號蕭宅,原主人為蕭知三少將。據說原本也是只有12坪的竹籬笆石灰牆,多次增建成現況。整修完成後,做為眷村生活館,介紹眷村住戶的生活。

這是眷舍客廳的樣式。

和一般非眷村人家相比,會少了幾樣東西。

像是老人茶茶盤,或是布面沙發,就似乎不曾在眷村中見過。

眷戶家中如果有鋼琴,那主人的官階絕對不會太低。因為在從前,鋼琴不是一般人家買的起的。

精神標語在眷村中很常見。

記得小時候還會在路中央或路邊看到建築構體,上頭寫了標語,稱之為"精神堡壘"。

眷村的成員來自大江南北,所以很常見到大陸各省料理群聚一堂的現象。

這個窗子分成上中下三層,第一次見到。

蕭宅的中央天井。個人推測蕭宅應該也是多次增建,才變成現在這麼大一戶,原本的面積應該也不大。

蕭宅的後段是廚房,從多寶格中看過去很有趣。

用投影代表眷村菜的意象,感覺虛了點。

在磚造流理台上有一大堆調味料。重口味是眷村菜的特色

這是俗稱的"大口灶"嗎??

眷村中每戶人家食指繁浩,燒飯煮菜的量都得要大才行。

浴室,推測是1970年代左右改建的,水泥造浴缸保留了磁磚貼花。

老狗小時家中的浴缸也是相同的樣式,但後來整修浴室時拆除了,換了一個用了幾年就破的玻璃纖維浴缸。

二樓的空間展示不同時期的眷戶。

其實就算是空軍三重一村,早期每戶的面積也都不大,十多坪的空間要擠4~6口人,真的很辛苦。

有些眷戶會做些小吃的,常在家門口就擺起攤子來。這裡只是展示意象,不會有人在家中擺攤的。

當年,從大陸來臺,就靠這些木箱搬家當。

眷村爸爸當然是軍人,出席正式場合時要有套體面的軍服,這時就得靠眷村媽媽的巧手了。

印象中,眷村媽媽似乎都會作一點女紅,厲害的還會做裁縫,自己做衣服。

另一間浴室,水泥浴缸約莫是1970年代的產物,是老狗年幼時的回憶。

當時就像照片中的小朋友一樣,只要有機會在浴缸中玩耍,就是件快樂的事。

蕭宅中的這座樓梯也很有1970年代居家建築的味道。

走出蕭宅,見到地上這個大圈圈,怎麼多了一個砲座?不是只發現2個嗎?不解。

14號劉宅,原主人是劉鑫鑣中將。

現在作為一村故事館,講述和空軍三重一村有關的故事。

空軍三重一村是少數位在河畔的眷村。

新北市的眷村分布圖。在臺北縣時期,共有15個鄉鎮市有眷村。

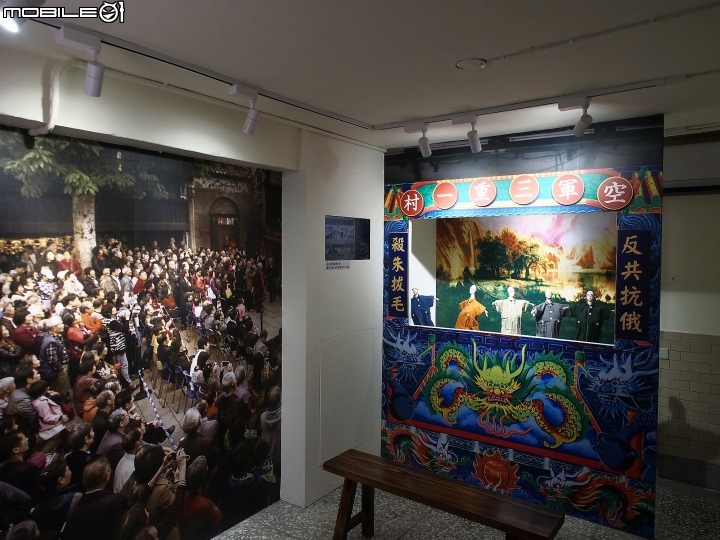

或許因為空軍三重一村戶數不多,比較容易跟週邊的福佬族群融合,看布袋戲也成了居民的休閒娛樂。

從前,眷村的人有眷糧可領,按家中人頭算。

一村故事館中同樣有廚房,特色當然是香辛料了。

據說在現在空軍三重一村附近,在日治時期曾有香水會社,生產香水,而且附近遍香花。所以為這段歷史做個紀錄。

三重曾是生產黑膠唱片,以及流行樂的大本營。在1950~60年代,許多唱片公司都設在三重。

這裡舉例說明三重一村各級眷舍的不同。

不過由於後來各眷戶大多自行改建、增建,和原本核准的眷舍等級,似乎已經不能畫上等號了。

憲兵學校曾經設在空軍三重一村旁的光興國小現址,後來才遷到泰山去的。

走出一村故事館,利用路邊的反射鏡,拍攝一張構圖特殊的照片。

到了該離開三重一村的時候,用眷村內的舊房子,和對街的新房子,來張新舊對比照。對於時光流逝的感嘆,莫過於此。

走出園區入口,洪易的大型作品依舊迎接客人中。

希望這裡的人潮不是因為園區新開幕才這麼多的,後續能有更多的活動能持續吸引人潮,

老建築活化的效果與目的才能達的到。。。