想想在臺北這麼多年,似乎未曾搭過烏來台車。

於是某個星期六下午,送完兒子去上課後,決定去烏來走走。

這次去烏來,距離上次造訪,大約已有9年之久。

"烏來"這個傳統觀光景點的名字,似乎已在漸漸消失在記憶中。

烏來的觀光事業發展甚早。

在日治時期初年,即因日人在此地發現溫泉,進而蓋起了溫泉浴室,吸引觀光客前來;

再加上北臺灣落差最大的瀑布也位於此,因而促成了觀光產業的興盛。

國府接收後,觀光產業延續日治時期的盛況,

原本以人力推動,運送木材用的的"輕便車",

也因觀光上的需求,而保留了自烏來到瀑布長約1.5公里的軌道,

並於1963年拓寛為雙軌,1974年改為機械化車頭,

就是我們現在搭的台車。

然而,隨著休閒活動的多元化,新景點的不斷推陳出新,

烏來這個已有百年歷史的老景點也被遊人日漸淡忘。

如今,烏來,這個曾經熱門的景點,在蘇迪勒颱風風災過後,己經復建完成。

少了滿滿的人潮,多了可以悠遊在大自然中的台車、瀑布與自然景觀,

是假日散心的好去處。

我們在下午到烏來,把車子停在老街對岸的半山腰上。從停車的地方往對岸看去,就看到這個山洞,不知道它的用途。

從對岸半山腰的道路旁,經由樓梯往下走,就會到達台車站。

鳥來台車自1974年機械化後,行駛至2015年8月,因蘇迪勒颱風重創烏來山區,地基流失而停駛。

2年後的2017年8月,台車重新整建完成,恢復通車。

烏來台車在1963年路線改造之後,只剩下"烏來"和"瀑布"2個站。

這裡是在烏來車站的月台,離路線起點100公尺,其實單程全長也不過1.5公里而已。

烏來台車一列只有3節,可以搭11名乘客,外加1名司機。我們在這裡排隊排了一小段時間,就來了好幾列不同顏色的列車。

行駛在台車線上的列車,在復駛後被彩繪成許多不同的顏色,其實每一列車都是一樣的。

這座台車隧道就在瀑布站旁,建於1987年,目的就是讓台車駛入調頭用。隧道蓋好後,調車台就不再使用了。

下車後在瀑布站拍照留念。在這裡可以光明正大的在軌道上拍照,因為台車已經不可能開到這裡來了。

在還沒機械化之前所使用的人力台車,是靠人力轉動台車上的木桿來推動台車。

原本的用途是載送林木用,所以現在的烏來台車是歸林務局管轄。

林業生活館,印象中從前是遊客中心,現在作為有關從前林業生活的展示場,兼作為台車回程的售票口。

林業生活館內展示的台車模型。

林業生活館內展示的台車模型與過往的生活型態說明看板。

在林業生活館內,以台車為造型的書擋,相當有趣。

從B2走出林業生活館外,就會看到懸掛於山壁上的烏來瀑布,但這裡並不是欣賞瀑布的最佳位置。

瀑布下方的南勢溪,流水切割山谷巨石的痕跡清晰可見。

走到林業生活館旁的瀑布公園和勇士廣場,這裡才是欣賞瀑布的好地方。

烏來瀑布高約80 公尺、寬10 公尺。這張照片拍攝位置在勇士廣場的勇士像旁,是最佳賞景地點。

離開烏來瀑布,走到攬勝大橋上,往前就是烏來老街,也就是觀光客最常來的地方。

攬勝大橋下方的南勢溪。以往來這裡會見到有許多人會在溪邊泡溫泉,那些溫泉池似乎都不見了。

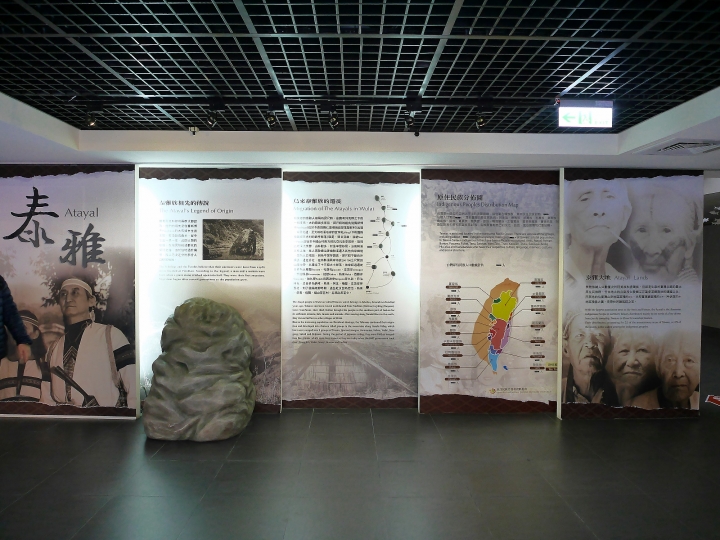

泰雅民族博物館,開放免費參觀,裡面展出的是和泰雅族有關的文物。(轉)

泰雅民族博物館一樓的海報,講述有關泰雅族的歷史。

南勢溪的支流桶後溪,溪流兩旁的房子臨溪而建,構成一種特殊的畫面。

走到烏來老街的入口,除了不變的老樹外,現在多了一座好大的立體停車場。

以往來烏來老街,停車是個很麻煩的問題。

現在停車場建好了,但遊客卻也變少了。

週六午後6時,烏來老街人潮三三兩兩,很難想像這是從前北臺灣的熱門景點。

泡完溫泉吃完飯,雖然人潮不再,但老街對岸的聚落夜景依舊燦爛。

從老街對岸回看停車場,是一片鬱鬱蔥蔥間的光煇絢爛。

就讓鳥來台車的景點分享,在這絢麗燈火中結束吧!