然後順便繞了一圈昔日的雙園區後,覺得是時候該再好好走訪一次「艋舺」。

畢竟「一府二鹿三艋舺」不是講假的,

「艋舺」這個空間在200多年前,就已經是全臺灣第三大都市。

近300年來,這麼多從唐山渡海來臺的先人,以「艋舺」做為抵臺的第一站努力的過活。

因此,從清治、日治,再到國府時期,在多樣統治體制下,「艋舺」留下多樣化的遺蹟。

有清治時期的民間信仰、自治與自衛中心—龍山寺、祖師廟、青山宮。

還有清治時期的街道—剝皮寮、青草巷。

也有日治時期與國府時期的市場—新富市場、東三水街市場。

更有自古到今,滿足人之本性「食色性也」的夜市、寶斗里、「艋舺遊廓」。

整個「艋舺」的範圍,要步行慢慢逛,一天是走不完的。

所以這次先以捷運龍山寺站為起點,沿著廣州街先向東再向西,走訪以下這幾個地點。

- 新富町文化市場:為1935(昭和10)年興建的市場建築。歷經日治與國府時期的數次興衰,在攤商因生意日漸衰微而幾乎全部移出後,很幸運的因為「絕無僅有」的存在而被以直轄市定古蹟的身分保存。馬蹄形的市場主建物,以及同樣呈現馬蹄型的中央天井,還有市場外的日式木造事務所,都是這座市場建築的特色。在2012~2013年整修後,自2014年起由忠泰建築文化藝術基金會營運。在空間活化的概念下,原來的市場與招待所變成餐廳、會議室、展出空間、社區教室的綜合體,成功吸引新一代年輕人造訪。

- 東三水街市場:習稱為「東三水街市場」,是位在新富市場外,沿著三水街設攤的「有蓋」攤販街,也是傳統市場。市場裡販售的物品當然是囊括了日常生活中的食衣住行育樂各方面。2017年進行市場店家微改造後,這一長條的市場展現出與傳統市場截然不同的風貌,明亮、整齊與清潔取代常見的幽暗與髒亂。如果有外國朋友來臺灣,想要了解臺灣庶民生活的話,帶他們造訪這樣一座市場,會是相當有意思的活動。

- 舊八甲庄郵便局:為日治時期成立之「臺北八甲街郵便局」,按照《國家文化資產網》的內容所述,是1912(大正2)年興建的建築。但民間考據是指郵局成立後曾搬遷多次,直到1935年才固定於現址之上。不管那種說法正確,這棟建築物稱為「老郵局」可說一點也不為過。二樓外牆上三拱圈開窗是它最主要的特色。

- 臺北市鄉土教育中心:是利用剝皮寮老街東段的街屋空間所設立的展示空間,以發揮「歷史老街紮根教育園地,教育活動活化歷史老街」的理念,做為昔日清治或日治時期庶民生活與文化的展出空間,成立於2003年,距今已有22年。展區內的建築物為清治時期遺留至今的市街建築,立面有著「市區改正」時期所建起之牌樓面,但後半部則是保留清治時期街屋的構造。目前的常設展展出內容,一大部分維持鄉土教育中心最初在2006年2月開展時的樣子,應該很大一部分臺北市民都曾經參觀過,老狗在家中小子還小時。,一樣帶他們來這裡玩耍相當多次。然而,在2020年COVID-19疫情盛行之後即不曾再到訪這裡。這次的參觀就當在疫情之後的重溫舊夢吧!

- 剝皮寮歷史街區:是剝皮寮老街的西半段,主要由現今康定路173巷兩側的街屋與面臨廣州街的街屋。因為部分街屋面臨的是清治時期的剝皮寮市街,因此正立面就不似面臨日治時期新闢的廣州街那一段那麼的豪華,有部分仍然保留清治時期的建築外觀,但也有「偷蓋」到三層樓高的新式樓房建築。現今由財團法人台北市文化基金會經營管理,以做為靜態藝文展場,動態表演空間、或是影視拍攝空間為主。

- 艋舺地藏王廟|大眾廟:艋舺地藏庵為艋舺龍山寺之從屬寺廟,目前的外觀應是1838(道光18)年重修後的樣貌,屬清治時期中葉單殿式寺廟建築風格。廟宇建築樣式十分簡單,為三開間單進翹脊屋頂,廟內大木結構採用二通三瓜。而在地藏庵左前另有大眾廟,廟門與地藏庵大約呈現垂直方向,約與地藏庵同時期建造。1931(昭和6)年改建,為單開間雙落建築。據說兩座寺廟關係密切,要前往龍山寺前路過,當然就順道參拜。

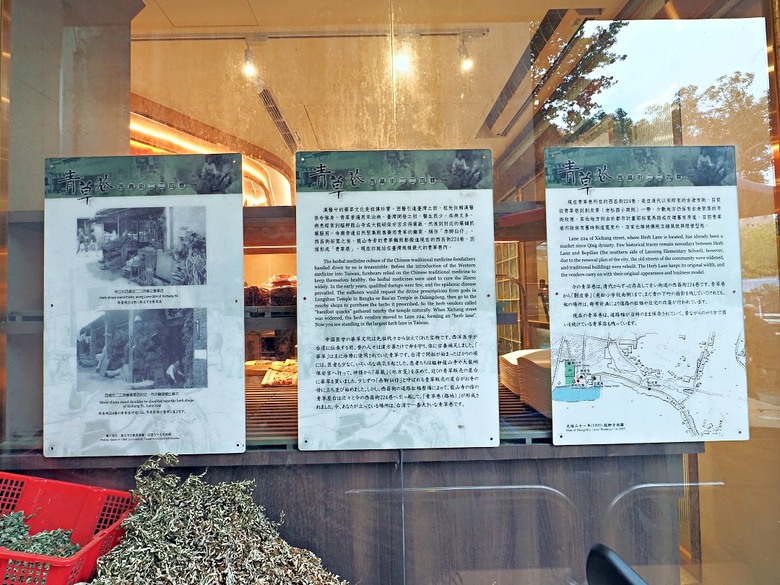

- 青草巷:位在地藏庵的對面,龍山寺旁的小巷子,巷子裡幾乎全是青草店,巷口外也有好幾家,可能是全臺灣青草店最密集的地方。如果覺得夏天天氣熱,想買青草茶消暑解熱,這裡倒是個不錯的好地方。

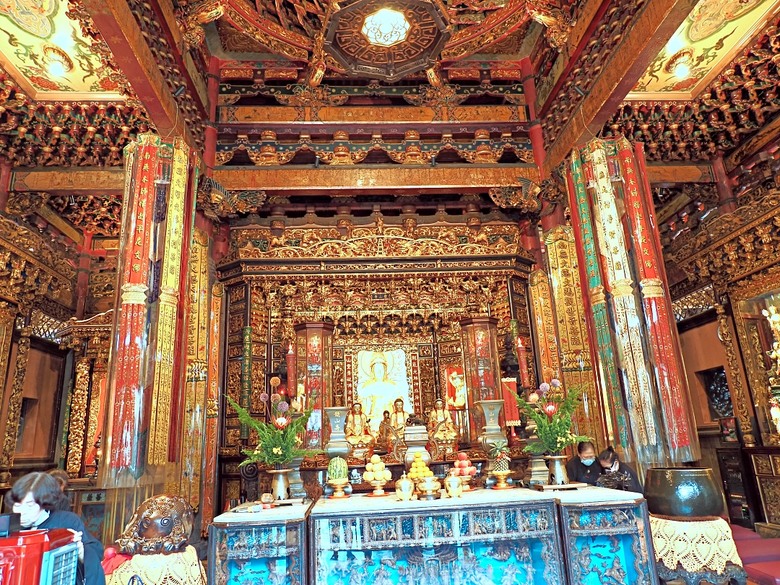

- 艋舺龍山寺:全臺灣五座龍山寺之一,由來自泉州三邑(晉江、惠安、南安)的先民將原鄉的觀世音菩薩香火帶來臺灣,並於1738(乾隆3)年開始建廟,至1740(乾隆5)年完工,開始奉祀,而後聘請僧侶到廟中主持,同時由福建泉州三邑人(晉江、惠安、南安)組成管理機構,共同管理,也因此,艋舺龍山寺成為泉州三邑人的集會中心,在1853(咸豐3)年的頂下(廈)郊拼中,扮演指揮中心的角色。目前的艋舺龍山寺建築,大致上為1919年時重修之樣貌。但因1945年時,正殿全毀於臺北大空襲,因此現今的正殿係於1953年按原貌重建,1959年9月20日入火安座。現今的艋舺龍山寺坐北朝南,面呈回字形,為三進四合院之宮殿式建築,由前殿、正殿、後殿及左右護龍構成。前殿中央為三川殿,前方有全臺灣唯一一對銅鑄龍柱,中央有如蜘蛛結網的八角形藻井。正殿內有螺旋藻井,都是值得一看的建築藝術。另外,因紙錢香火焚燒過多而造成空氣汙染,因此艋舺龍山寺已於2020年3月13日宣布停止供香,也禁止信徒自行攜帶香燭金紙來祭祀,成為第二座不燒香的台北市廟宇。

- 廣州街觀光夜市:廣州街夜市位在艋舺龍山寺右前方的廣州街,從西園路到環河南路這一段大約350公尺長的區域,可能是在日治時期就存在的夜市,。夜市中的攤販分為雜貨遊戲與食肆小吃兩大類,分別位在道路的中央與兩側。如果是想找吃的、玩的或日用品,艋舺夜市大致上都有,但攤位的數目、差異性與商品的特殊程度,就真的比不上中南部的大型夜市。

- 兩喜號 - 總店:個人在臺北市區內少數幾家會特別想來吃的小吃店,主要原因就是為了燙魷魚與略帶甜味的羹湯。至於滷肉飯,視覺上令人震憾,但吃起來卻帶了點遺憾,畢竟是臺北口味的小吃店,不能什麼都偏甜呀!

- 艋舺啟天宮|料舘媽祖:在Mobile01網友的介紹下才認識的媽祖廟,別稱「料舘媽祖」,位在現今廣州街旁的小巷裡。雖然廟宇建築不大,但背後卻有著相當傳奇的故事。這一大段故事就寫在後面,有興趣的朋友可以按一下連結,過去讀一讀和昔日艋舺第二富豪有關的事蹟。

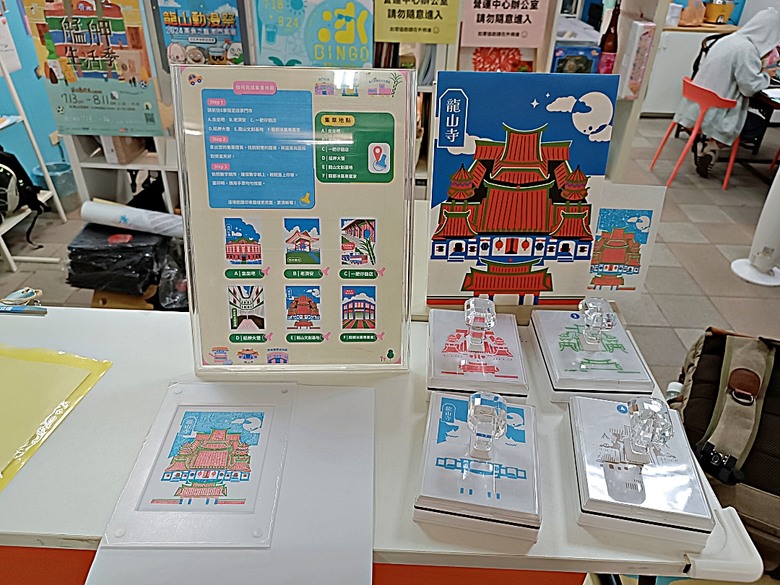

- 龍山文創基地:位在龍山寺前龍山公園的地下B2,原本應該是規劃作為地下街,後來在2016年轉型為文創基地。話說回來,老狗會走進這裡也不是為了逛文創店家,而是為了蓋紀念章的…

按照老狗的習慣,這天的步行路線當然是要串成Google map上的路線圖的。

起點和終點都是臺北捷運龍山寺站,只是出口不同而已。

有興趣的朋友不妨參考一下!

以下進入各個景點的細部介紹。

✅ 新富町文化市場

新富市場,位於東三水街市場內,和平西路旁。

前身為1918年啟用的「綠町食料品小賣市場」。

然而因綠町市場位處偏遠而長期經營不善,

當時殖民政府決定將市場移至人口較密的新富町,

1935(昭和10)年於現址興建市場建築。

然而,開幕後不久便受到附近流動攤販的生意擠壓。

1937年時,當時的政府將外部攤販收容至市場內部統一管理。

不久後太平洋戰爭即開始,人民生活在空襲的陰影中之外,

官方採行民生物資配給制,讓市場幾乎無法營運。

國府來臺後,自大陸移居的大量居民曾經一度創造市場榮景,

然而位居市場外圍的三水街也慢慢隨著商機而吸引商家落戶,

逐漸影響市場本館內攤商的營運。

為了解決這個狀況,1968年曾有新富市場與三水街攤商代表向市府提出新富市場擴建案,

希望透過綜合市場大樓的興建,統一收容新富市場攤商及在地流動攤販。

唯擴建計畫最後並未實行。

1986年,新富市場正門外的「東三水街攤販集中場」

(也就是在地人與攤商習稱的「東三水街市場」)正式合法成立,

新富市場內的攤商在競爭下幾乎無法營運。

最後,大部分市場內攤商只得在生存壓力下被迫遷出,

留下來的攤商則在經營者逐漸年老退休後漸漸息燈。

然而,新富市場建築本體的特殊性,以及代表的時代意義,成為它被保留的關鍵。

在臺北市區中,與新富市場同時期興建的公設市場不是改建就是廢除,

新富市場成為日治時期公設市場建築中,

表現新式衛生標準與建築式樣的珍貴僅存案例。

2006年,新富市場被正式被指定為市定古蹟。

2013年由臺北市市場處完成空間修復。

具有特色的馬蹄型中央天井,成為最引人的特色之一。

而在市場外的木造管理員事務所及宿舍建築,也是現今絕無僅有的存在。

目前,市場內部部分空間作為餐廳,

部分空間在忠泰建築文化藝術基金會的運作下作為展演與展示空間,

而市場外的事務所則做為另一家輕食咖啡館。

造訪當日見到滿滿的人潮,心想那天想來用餐,可能還得事先預約。

以下就跟著老狗的腳步來看一看成功轉型的老市場吧!

臺北捷運龍山寺站3號出口,離新富市場大約40公尺,大概不用1分鐘就走到市場外了。

走個幾步路就會見到新富市場的西側,出入口有日治時期建築常見的水泥板雨遮。

走到市場的另一端,可以見到建築平面呈現馬蹄型,北側呈現圓弧狀。

在圓弧型的這一端,另一頭有一棟日式木造建築,是市場昔日的辦公室與管理員住所。

門口放了好幾部腳踏車,現在是家以腳踏車為主題的輕食咖啡館—tokyobike Cafe。

小小的牌子寫著「營業中」,頗具復古氣息。

室內的一側販售文創商品。

另一邊是吧台。老狗運氣很好,正好拍到店員們在忙的時候。

那店員呢? 彎腰下來工作,沒拍到啦!

因為是以腳踏車運動為主題,所以內部也放了腳踏車。

因為這棟建築物原本有一部分是宿舍,所以有日式高架地板區。

店家在這一區設置了一些座位,提供內用時使用。

但話說回來,看不出這個空間是日式宿舍中的那個區域。

有點像座敷,但缺了完整的床脇與床之間,或許原本就是這樣的格局。

各個空間之間的襖,應該是復舊而來的。

老狗造訪時已經是中午,整個室內空間中唯一的空位就只有這裡。

要不是老狗打算利用一個下午的時間走完廣州街這一帶的古蹟景點,

不然應該坐下來點個東西吃一吃,吹吹冷氣再走的…

這個櫃子裡放了好幾個置物籃,冬天時應該用的到它們。

拿來放在座位旁,放大衣、外套用,不然室內沒有掛外套的地方呀!

室內逛了一圈,時間關係又走出來。

拍下菜單做個紀錄吧! 下次時間充裕一點時再來。

個人認為以臺北市區的餐廳物價而言,不算貴呀!

即然走到戶外,順便看一看市場建築的另一面。

由水平與垂直的線條構成整個外牆,充滿著現代主義建築的特色。

由水平與垂直線條搭配洗石子外表,這樣的一面牆頗適合拍打卡照。

往回頭看,宿舍與市場分別由不同的材質所構成,充滿強烈的對比。

八月天正中午,在室外待不了太久,還是走進市場裡去看看吧!

但是在北側的這個入口,加上了一些燈籠作為裝飾,頗具看頭。

進門前看到門口這個立牌,現在裡面是餐廳嗎?

走進門一看,還真的是餐廳。

很像是日式居酒屋,可是怎麼中午就開始營業呀?

唯一的一桌空桌,還是因為有人預約還沒到才空出來的。

不然這家餐廳可是高朋滿座呀!

客人在吃飯,老狗不方便打擾,先往市場裡面移動吧!

這面牆上的看板,介紹的是從前市場內的店家。

至於牆裡面是什麼? 好像是現在營運單位—忠泰建築文化藝術基金會的辦公室。

另一邊有個小門,感覺有點低矮,真正的原因是室內地板墊高了。

走出門外就會發現其實原本不是這麼低的。

從這扇小門走出來就是新富市場建築物最具特色的位置,就是呈現馬蹄型的天窗。

像照片中這種造型的建築物,老狗覺得全臺灣應該就這麼一處而已。

那馬蹄型的對側呢?不是馬蹄型,是方型…

這裡的看板介紹的是忠泰建築文化藝術基金會承接新富市場營運的理想與目標。

這一大面牆也是簡介。

不過老狗比較有興趣的是後面的那幾扇窗。

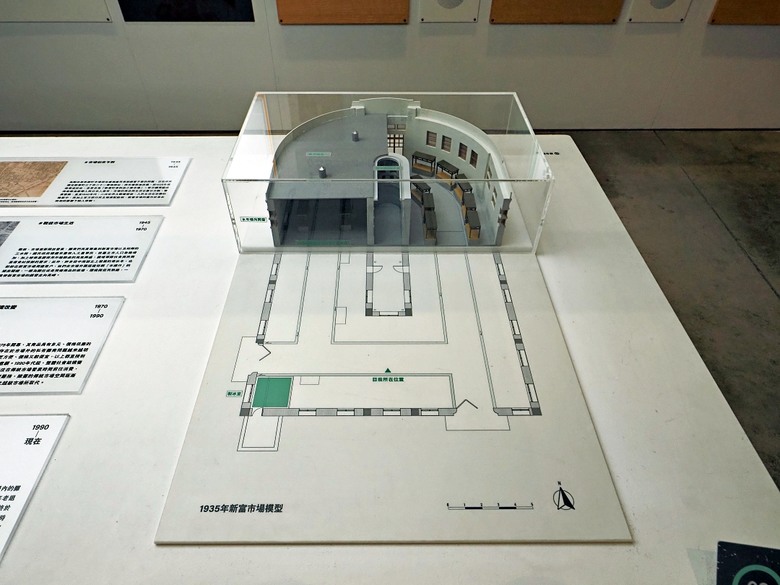

中央的平台上有個新富市場建築物的剖面模型,介紹目前的室內用途。

模型的另一面,就是老狗剛剛走進室內的大門。

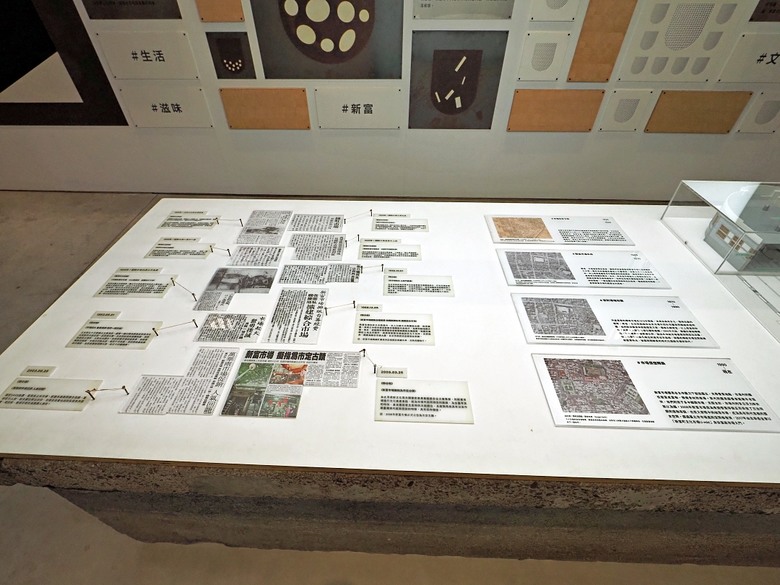

另一邊是過往和新富市場有關的報導剪報彙總。

這一區裡還保留一個昔日的市場攤位,讓人可以懷念過去做為市場時的樣子。

遠方的空間則是改造為小型教室,可以用來作為小型說明會之用。

刻意保留下來的市場時期地板,也可以見到目前的室內地板,其實是架高的。

位在市場側面入口的服務台,側後方另有玄機。

旁邊的玻璃窗上是現在新富町文化市場與忠泰建築文化基金會的簡介。

剛剛說櫃台的後方有玄機,因為這裡還保留傳統製冰工廠的設備。

不知道有多少人看過傳統製冰工廠?

照片中間那一格一格的部位,就是注水製冰的區域。

從前都是直接注入自來水到方格裡,製出來的冰是長條型的。

用來水產海鮮運輸保存用,當然也供作食用…

後來隨著為衛生條件提升,開始有用過濾水製作的供食用衛生冰塊上市。

這種大型冰塊才只在販售生鮮的市場看的到。

為什麼老狗知道這個? 因為老狗的大姨家就是開製冰廠…

櫃台的對面是階段座位區,供遊客休息,也可做為演講區。

階梯後方是稱為「半樓仔」的大空間,現在做為會議展示空間出租。

半樓仔上方的窗戶,其實就是市場的通氣窗。

站在半樓仔可以看到對面的櫃台,還有製冰廠上方的機器。

來特寫一下製冰機器長什麼樣好了!

其實這算小型的,以前老狗的大阿姨家的規模比這大的多。

半樓仔的另一邊是教室,記得上次來訪,這裡在教學員做菜。

古蹟內不能用明火,所以都是以電力為能源。

回到地面層,來看看攤位裡賣些什麼?

其實就很單純的做為文創商品的展示區而已。

半樓仔旁邊下方的牆上也有市場內販售商品展示,只是都是純展示。

如果想買的話,可以去旁邊的東三水街市場…

展示品還挺多樣的。

另外還可以見到這件古董,應該是昔日市場內的保險櫃,存放現金的吧?

在馬蹄型這一端的市場空間,屋頂的橫樑呈現放射狀,非常特殊。

朝向內側天井的窗戶則排列在轉彎的牆面上,又是另一個特色。

換個角度看,很特殊吔!

牆上鑲著昔日市場內景的模型,讓參觀者得以知道當年做為市場營運時的樣子。

回到做為餐廳的馬蹄型頂端,海報牆展示的是昔日市場內販售的生鮮農產,

以及利用這些材料做出來的料理。

回到入口,看到這位,有印象嗎? 控捌控控…

沒印象的話,看一看這些短片,記憶就回來了吧?

- 真人版

- 藝術家版

- 猛男版

剛剛從北側的大門走進來,現在從西側的側門走出去看看。

天花板下方吊蒸籠,剛剛沒發現…

西側的側門,就是從捷運站過來先看到的那個側門。

除了一貫的水平與垂直線條之外,屋頂上還有女兒山牆做為裝飾。

老狗一路參觀一路紀錄,想看內外部實景的朋友可以看一看這段3分半左右的影片。

接下來呢? 當然是走進相鄰的東三水街市場,看看改造後的傳統市場變成什麼樣子。

✅ 東三水街市場

在地人與攤商習稱為「東三水街市場」,是位在新富市場外,沿著三水街設攤的有屋頂攤販街。

原為存在許久的「東三水街攤販集中場」,1986年成為合法市場。

既然是傳統市場,裡面當然是什麼都賣,什麼都不奇怪。

所以販售的商品包括了雞鴨魚肉、生鮮熟食、服飾用品,乃至於美甲推拿等服務。

而在2017年進行市場店家微改造後,展現出與原來截然不同的風貌,

已經沒有傳統市場的幽暗與髒亂,或是毫無秩序可言的攤位擺設與叫賣,

取而代之的是明亮、整齊與清潔,以及對於各國觀光客十分友善的多元語文招牌看板。

如果有外國朋友來臺灣,想要帶他們了解臺灣庶民生活的話,

這樣的一座市場是相當值得探訪的空間。

從新富市場走過來,正好位在東三水街市場的中段。

現在統一以黃色做為門面,加上架高的屋頂,

讓光線自然射街道內,讓市場變的更明亮,也讓通風變的更好。

往昆明街的出口方向慢慢走過去。

兩側的攤商真的是什麼都賣,剛剛看到肉販,現在看到玉石店。

還有雞肉攤。現在很少見到市場在賣活雞了。

畢竟自從禽流感盛行以來,衛生問題真的要考慮。

統一宰殺的雞隻至少經過抽樣檢疫,但市場內的活雞就未必了。

有賣生鮮食材的,也有賣熟食的!

今天的最後才知道這家店有套色紀念章,但卻不知道要索取,令人怨嘆!

另一家熟食攤。這裡賣的雞適合上供桌拜拜…

關東煮店,如果是冬天,生意應該不錯!

除了熟食外,雜貨店也出現了!

怎麼還有推拿服務?

指甲彩繪還沒開門營業吧?

走到出口,看到水果攤。

東三水街市場在昆明街上的新門面,整個感覺活潑了許多。

不像傳統市場那麼死氣沉沉。

正好遇上來逛市場的幾位外國朋友,結果不小心讓他們一起入鏡,

外國朋友果然熱情許多,還跟老狗比個

……

……

如果有朋友想看看微改造後的東三水街市場影像的話,歡迎看一看下面這段縮時影片。

然後呢? 往昔日艋舺的市區邊緣移動,來看一看還在使用中的老郵局。

✅ 舊八甲庄郵便局

這裡是日治時期1913年即成立之「臺北八甲街郵便局」。按照《國家文化資產網》的內容所述,是1912(大正2)年興建的建築。

但民間考據是指郵局成立後曾搬遷多次,直到1935年才固定於現址之上。

據《國家文化資產網》的內容所述,二樓為日式榻榻米宿舍,仍保留木構造及原空間格局,不知是真是假。但外觀上三拱圈開窗的確頗具特色。

從東三水街市場走過去的路上,遇見這位朋友在戲水。

市區裡養鵝,第一次見過。

沿著廣州街走到與南寧路、柳州街的交叉路口,就會見到這棟造型奇特的建築物。

來張正立面照。

光是屋頂和立面的三個弧型窗,就告訴我們它有著長長的歷史。

因為二戰後建造的房屋,很少有採用日式「寄棟造」屋頂的。

正立面除了三個弧型窗之外,還有不太明顯的線條裝飾。

走到建築物下方,會見到騎樓有拱門。

建築物的側面就只有塗上水泥而已。

只是外牆上怎麼有那麼多條電線? 施作的人大概不知道這棟建築物的身分吧?

騎樓的空間停滿了機車。

這棟建築物目前還是使用中的郵局,只是改為無人郵局而已。

郵務與金融的功能全都存在。

這張海報好多年了,很顯然地方人士對於這棟建築的再利用還沒有共識。

掛在牆上的公用電話,現在已經相當少見。

話說在日治時期郵電本一家,郵局外設公用電話好像很合理…

走到建築物旁的巷道裡,看看它的後側,還裝著鐵門和鐵窗呢!

看完這棟還在使用的近百年(或已經超過百年)的老郵局,

沿著廣州街西行,來去逛逛清治時期老街區吧!

✅ 臺北市鄉土教育中心

剝皮寮老街為清治時期遺留至今的市街。在1905(明治38)年時,日本殖民政府著眼於清治時期街道狹窄彎曲且缺乏下水道,

對於都市發展與公共衛生極為不利之情況下,大力推動「市區改正」。

於是在清治時期舊市街中,開闢如棋盤狀之新式街道。

剝皮寮市街就因此被一分為二,

一段拓寬並興建下水道,融入新式街道當中,另一段則維持原狀。

但不論是那一段,全都被劃為鄰近艋舺公學校之預定地,

未來視學校發展需求,規劃拆除成為校園的一部分。

拓寬的這一段在完成工程後,原來的清治時期街屋紛紛建起牌樓面,

成為新街道(也就是現今廣州街)的街景。

未被拓寬的那一段則是維持清代市街的樣子。

但很巧合的是,不論是日治時期的艋舺公學校、老松公學校,

乃至於進入國府時期的老松國民學校,或是九年國教實施後的老松國民小學,

雖然一直因為學生的增加而增班,且曾經在1966年成為全臺灣最大國民小學,

但市政府卻一直沒能編列經費將這一街區徵收,

而這一街區卻因劃歸學校預定地而無法增建改建,

混合著閩南式及西洋式的獨特街屋建築就這裡被保留下來。

一直到1988年,臺北市政府開始徵收老松國小學校預定地,

原居住於剝皮寮歷史街區內的居民便陸續搬離,隔年完成徵收程序,

然而老松國小卻也因臺北都市發展中心的移轉而開始減班,

當然也用不到剝皮寮街區這一部分的空間,這時民間開始發動保留剝皮寮的陳情活動。

之後歷經專案計畫研究調查,與多次溝通會議協調,終在2003年決議全區保留。

並在完成「剝皮寮老街東側(第一期)修復再利用工程」之後,

由臺北市政府以發揮「歷史老街紮根教育園地,教育活動活化歷史老街」的理念,

在2003年正式成立「臺北市鄉土教育中心」經營團隊,

利用這一大區經修復的街屋,改造為展場以展示曾經發生在剝皮寮所發生的庶民故事。

其中大部分空間作為常設展之用,少部分空間則做為短期間的特展展場。

常設展部分在2006年2月23日正式開館,特展則不時會變換新主題。

算算時日,臺北市鄉土教育中心成立已經22年,展區開放也有19年。

現今的常設展展出內容,應該很大一部分年輕的臺北市民都曾經參觀過,

老狗當然也不例外,因為帶過家中小朋友來過好幾次,而小朋友都已經成年了。

這次的參觀就當在疫情之後的重溫舊夢吧!

位在廣州街與昆明街交叉路口的剝皮寮老街建築。

在日治時期時,因為現今廣州街與昆明街的開闢,

因而在舊建築臨街的方向加上了西式立面。

老狗這次隨身帶著AcePro,外部和內部分別拍攝一段短影片。

這段是做為臺北市鄉土教育中心這一段老屋外部的樣子,還可以在門上看到老屋的介紹。

除了影片外,還可以看看老狗從不同角度拍攝的老屋照片。

像是轉角這棟的轉角立面。

還有臨街的騎樓。

照片中這裡是沿著昆明街這一側的騎樓,裡面是日治時期艋舺名醫呂阿昌的房子。

建築物本體的側邊,都是紅磚建造。

這是另一側,臨廣州街的老屋,

這一側在清治與日治時期,兩支立柱之間就是一戶,而傳統上每一戶的縱深都很深。

但在這裡是例外,因為部分被開闢成道路,部分變成照片中的騎樓了…

可以看到騎樓的天花板,也就是二樓的木地板。

走到騎樓的盡頭,就連結到後面才整修完成的清治時期街口。

這段老街建築,後段再來分享。

回到會見到改建過的老宅立面,當然還有「臺北市鄉土教育中心」的招牌。

在廣州街這一段的騎樓,因為開闢街道時新造紅磚騎樓與拱門,做為二樓的支撐。

到現在變成相當適合拍照的場景。

老狗之前帶小子來這裡玩耍時,有不少次都遇見來拍婚紗的新人。

似乎在這個騎樓下,隨便抓個角度,拍出來的效果都不差。

在木門上保留每一戶的介紹,不過老狗懶得看啦!

如果真有興趣,可以去看看前面分享的影片,

裡面對於這些文字說明都有停留個幾秒的特寫。

其實不止這側是老屋,對面這棟應該也很資深吧!

臨街面看完了,走進大門內看一看吧!

上次造訪這裡是2020年1月,隔了一個COVID-19疫情,轉眼間5年過去。

大門另一邊牆上是開放時間。

記得星期一和國定假日不要來這裡,鐵定撲空。

如果希望聽導覽老師講解,可以看一看這個時間表。

展區內最有造型的樓梯與二樓的木造空橋,應該是為了配合電梯而增建的。

在樓梯旁有全區的平面圖,可以見到是由很多戶組合而成的展出空間。

內側的走廊,猜測是為了成立鄉土教育中心時而改建。

不然怎可能在住家後方有這樣整齊的迴廊?

前方的拱門是一樓常設展入口。

雖然老狗到訪過很多次,但後期都是直接上二樓看特展。

所以也好久未曾進入常設展空間。

按照動線指示進入展區後,第一個見到的就是這張互動大地圖。

但是說實在的,老狗手伸了好久,也沒見到銀幕有什麼改變。

很顯然的,年久失修!

接下來的空間就是介紹「艋舺」這座清治時期就已經形成的市集。

市集週圍的地景。

保留至今的市集主體—剝皮寮,以及這裡的主要商業活動。

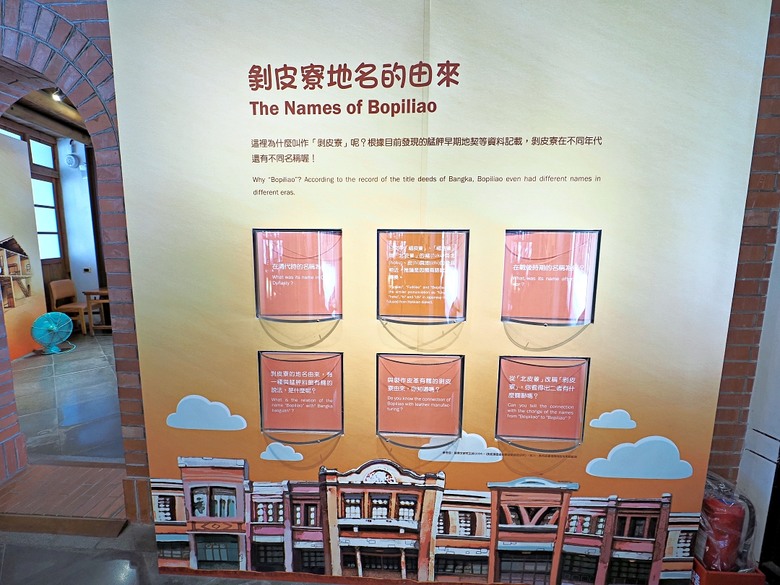

為什麼保留下來的這個空間叫做「剝皮寮」??

附近地名的由來故事。

住在剝皮寮的人們,做些什麼活動,還有他們的日常用品。

剝皮寮的建築物,和現代的房屋建築有那些不同點。

以及為什麼剝皮寮的房子,大部分都有裝飾精美的立面。

其實,這裡的房子在清治時期都是正面窄,但深度相當深的。

日治時期推行市區改正,在老房子之間新闢正交的街道。

於是有些房子變成面臨新闢的街道,但卻少了一部分。

所以新建裝飾精美的立面做為整修,因而又稱為「牌樓厝」。

另外還介紹「牌樓厝」的裝飾由來,以及所代表的意義。

這裡還以模型來展示這些清治時期老屋如何整建成日治時期的新屋。

這裡展示牆上的裝飾物。

保留了一面整修中的編竹夾泥牆,作為展示之用。

這裡還展示了附近新一代建築的模型,包括剛剛才到訪的新富市場。

已經拆除的萬華火車站。

已不存在的艋舺隘門,防衛用建築。

然後展示艋舺的特色文化之一—茶室。

還有已經消失的行業—賣糖果飲料的雜貨店。

以老式撥盤電話機的聲音展示這一帶的故事。

還有剝皮寮一帶曾經存在的各行各業。

底下有8顆已消失行業的紀念章。話說這些章的年齡也已經超過10年了。

古董三輪車,從開館時就在這裡了,真的是古董,純供拍照。

因為剝皮寮會被保存的主要原因,就是被劃為老松國小的擴充預定地。

基於這個淵源,這一部分保留的店面空間就被用來介紹清治、日治與國府時期的國民教育。

展場名為「123學堂」,包括樓下與樓上。

樓下的空間先介紹自古以來乃至於清治時期的教育制度。

在傳統上,談到教育一定會談到至賢先師。

所以祀奉孔夫子的孔廟往往就是一地的教育中心,在清治時期的臺北也不例外。

只是清治時期的臺北孔廟早就在日治時期被拆了。

現今位在大龍峒的孔廟是民間在日治時期捐建的。

這裡有座台北孔廟的模型。

- 正面

- 後側

除了模型外,牆上的海報介紹每年祭孔的主要儀式—佾舞。

一旁還有紀錄影片介紹,只是年代略嫌久遠。

話說回來,這更新不難呀! 每年都有祭孔大典,再找一年去側拍,花不了多少錢。

除了孔廟外,清治時期最主要的教育體系就是民間的書院。

這裡介紹書院內部的空間。

並且在地圖上標出全臺各地曾經出現過的「書院」們。

然後再介紹一下「私塾」,和書院又有所不同。

還介紹私塾教育的日常。

還有入學儀式。

在介紹清治時期學制的同時,順便介紹一下這些民宅建築的特色。

這裡展示的是建材—紅磚。

老狗不想打字,直接翻拍看板比較方便…

談到清治時期的學制,就不能不談到科舉制度。

在民國以前,人們上學的原因,十之六七是為了當官。

窮苦人家十年寒窗苦讀,求的就是「一舉成名天下知」。

所謂一舉成名,就是指在科舉制度下得到功名,

也就是皇帝頒發的「金榜」上有自己的名字。

只要考取功名,家中就有錢可以「起大厝」,門前還可以立石楣杆。

一樓最後的空間,介紹臺灣人在科舉中取得功名的狀況。

室內空間走完了,推開門到了戶外,見到了多年不見的舊廁所…

旁邊就是老松國小部分教室,不知道是不是在列為市定古蹟的範圍裡的那一部分。

在少子化的浪潮下,國小逐年減班已經是趨勢。

學生曾經破萬人的老松國小,如今只剩600名在學學生。

室外很熱,先回到室內…

低頭見到對建築物的介紹。

教育展區的一樓看完了,回到中庭看看這一大幅刻在水泥牆上的字。

據說是複製抄自南北朝詩人庾信的章太炎墨寶《小園賦》。

在鄉土文化中心剛成立之時,誤解章大師曾入住剝皮寮的老建築,

近幾年才弄清楚根本沒那麼一回事,而這份墨寶也可能不是章大師所寫。

所以這面牆,以及鑲在上面的這些字,便成了這段錯誤史實的紀錄…

正中午氣溫實在高,還是回到展場裡吹冷氣吧!

順著樓梯走上二樓,這個空間繼續介紹日治與國府時期的國民教育。

應該是保留下來的昔日建築內部構造,相當精美。

而這個空間介紹的就是日治時期的學校教育。

建築物的前半段被改造成教室空間,有熟悉的佈告欄。

還有黑板,課桌椅。上面掛著 國父遺像,還出現「天下為公」,時序推進到國府遷台後。

另外這一邊也是教育制度的介紹,但內容是日治時期在臺灣的學校教育。

從日治時期開始,就強調以德智體群美做為基礎教育原則,

所以教學方式與內容都圍繞在這五大主題。

- 德

- 智

- 體

- 群

- 美

這裡另外展出了一些昔日的教具。

像是教導學生要守時的大鐘。

還有樂譜等。

這裡有5顆紀念章,記得它們的年代久遠,而且好像少了一顆…

二樓的戶外也有一間廁所。

廁所裡有個很漂亮的蹲式馬桶,每次來都會記得幫它留張照片。

「123學堂」的一樓內有另一顆紀念章,放在這裡好久了。

一樓內的迴廊設置了好多種童玩。

雖然是2006年開館時就在這裡,但對於不同世代的小朋友吸引力一樣不減。

彈珠台,總覺得不像夜市裡的那麼好玩,洞太大了…

釣酒瓶。這裡用的酒瓶好釣多了。

夜市用台啤的酒瓶,實在太難釣。

為了設置電梯而搭建在老房子後方的平台,仿古建築仿的挺像的。

中庭另一邊,也就是老松國小的教室。

另一邊也有展區,在一樓與二樓都有擺設,內容與醫療相關。

至於為何與醫療有關? 因為這裡在從前是艋舺名醫呂阿昌的住家。

一進門低頭就會見到介紹。

老狗懶得打字,直接看照片。

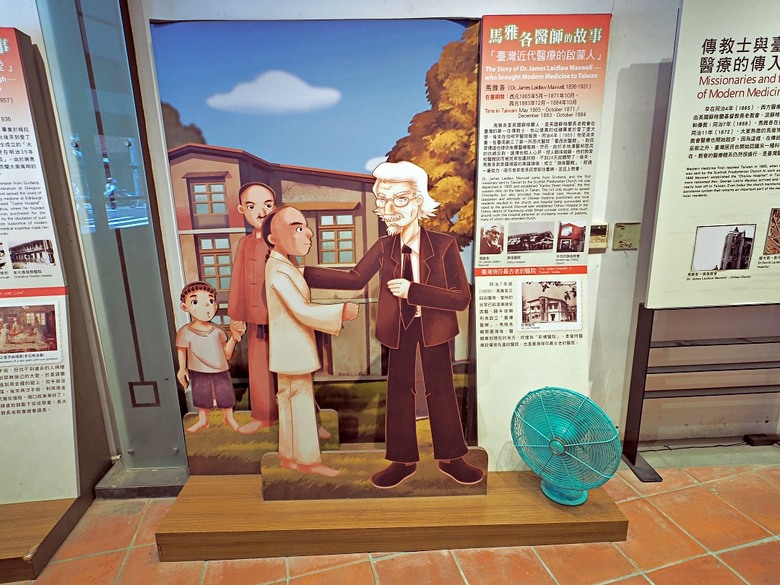

在一樓的展場裡先介紹三位來自西方的傳教士,他們同時具有醫師身分。

北部的朋友比較熟悉的,大概就是這位有大鬍子的馬偕醫師。

「淡水偕醫館」,即馬偕醫院的創始人。

南部的朋友比較熟悉的,應該就是馬雅各醫師,新樓醫院的創辦人。

至於中部的朋友,比較熟悉的應該是蘭大衛醫師,彰化基督教醫院的創辦人。

這裡有互動式面板可以讓參觀者了解這三位來自西方的醫師暨傳教士的生平。

即然展出的內容是醫療,當然要順便做衛教了。

後面是呂阿昌醫師的介紹。

空間的擺設試圖重現當年呂阿昌醫師看診時的環境。

鴉片的介紹。它是毒品,但也是藥品,就看如何使用它而定。

有一種深咖啡色的止咳藥水中就含有鴉片成分,

老狗個人認為服用後的止咳效果挺好,但是拿來當飲料喝就不應該了。

所以,植物本身無好壞,有好壞的是使用者的心態。

另外還介紹了在清治時期的艋舺就已經出現的社會救濟機構。

窗台邊是近代醫療大事記。

- 1960-1900

- 1901-1920

- 1921-1960

站在二樓露台可以清楚欣賞中庭景觀,不過天氣很熱就是了…

旁邊是老松國小的教室,猜測照片中這一段不在文資範圍內。

二樓的醫療介紹空間,主要介紹中醫與草藥。

照片右邊是中藥行常用的工具。

把藥材輾開的傳統方式,就是用人的腳力去推動滾輪,前後滾動,才能把藥材輾開。

中藥房裡常見的大木櫃,裡面放置各式藥材。

這裡只是供展示用,僅有部分抽屜拉開是有藥材的。

拉開幾個來看看是放什麼藥材?

- 桑螵蛸

- 桑螵蛸(近拍)

- 五靈脂

- 五靈脂(近拍)

前方的銅研缽也是中藥房必備的工具。

手提天平,也是中藥房常見的配備。

另一個空間介紹食用植物。

古時候有些人把這些植物當作藥材看待,但效果無法取得科學實證。

所以姑且以食用植物稱之。

除了單一種植物外,還有多種植物所組成的「方劑」。

說實在話,這些植物的產品當飲料可以。

但要說有什麼治療效果就太牽強了。

不但有影片,還有藥材的實體展示。

- 展示一

- 展示二

室內通往一樓的樓梯,看來很久沒開放使用了。

回到前面那一間房間,藥櫃前方有玻璃櫥,裡面也展示好多種中藥材。

原來這裡是模擬中藥行,有這麼一份指引掛在牆上。

常設展部分已經看完了,果然是多年未曾變動。

搭電梯來到二樓,目的是來看一看特展有什麼新奇的。

二樓也有迴廊,猜測是整建時新建的。

特展的主題是玩具回收整修成另一件玩具。

如果家中有小朋友,值得帶來逛一逛。

- 搜索的魔法

- 時間的魔法

- 愛的魔法

經整修過後的實體賽車,它也是玩具。

這檔特展也有紀念章,同樣蓋回家去,

步出大門前,看到鑲在地上的說明。

下面就來分享一段鄉土教育中心的內部參觀影片吧!

□

□

□

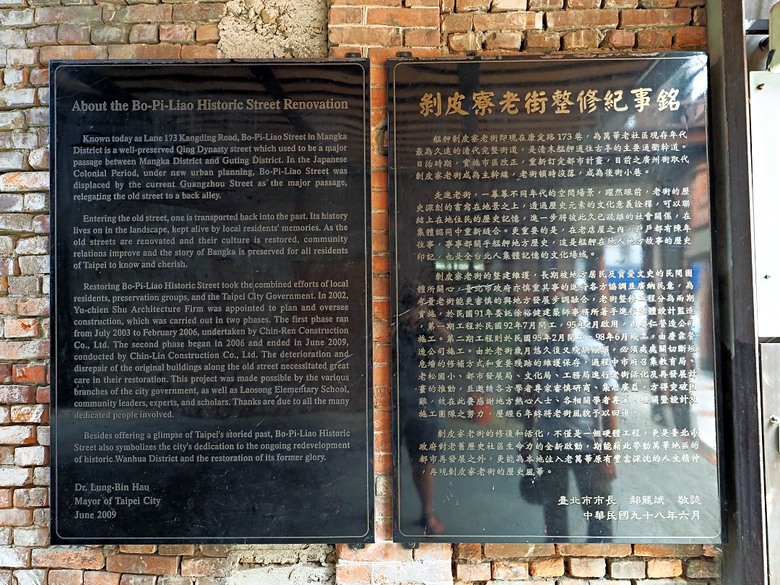

✅ 剝皮寮歷史街區

逛完鄉土教育中心,來到剝皮寮老街的西半段,就是現在所稱的剝皮寮歷史街區。。由現今康定路173巷兩側的街屋與面臨廣州街的街屋,

還有位於巷口的消防水池遺址所組成。

因為部分街屋面臨的是清治時期的剝皮寮市街,

因此正立面就不似面臨日治時期新闢的廣州街那一段那麼的豪華,

有部分仍然保留清治時期的建築外觀,

但也因為藏在巷子裡,而有增建到三層樓高的新式樓房建築。

在2003年決議剝皮寮街區全區保留之後,

原廣州街127巷(即現今康定路173巷)巷口的西側建築列為下一階段整修,

全部復舊工程共分為2期,直到2009年6月19日才全部竣工。

之後由教育局行政委託文化局經營,規劃為藝文特區。

現今由財團法人台北市文化基金會經營管理,

以做為靜態藝文展場,動態表演空間、或是影視拍攝空間為主。

老狗當然也參觀過剝皮寮歷史街區多次,每次都遇到不同的特展,這次當然不例外。

有興趣欣賞這些有趣的特展與這兩大排清治時期街屋的話,

就跟著老狗的腳步來逛一逛吧!

參觀剝皮寮歷史街區的起點,當然是從照片中的廣場開始。

據說這裡在從前是消防蓄水池,只是老狗不曾見過它的外觀。

如今蓄水池不見了,取而代之的是地面的紅磚與地圖。

旁邊的牆上有對於消防池,以及剝皮寮街區主要建材—紅磚的介紹。

原來這些老屋,有不少使用了日治時期的TR磚。

可見雖然部分老屋維持清治時期外觀,可是在日治時期曾經大幅整修。

或許用紅磚把清治時期臺灣常用的「土埆磚」換掉了。

少了消防水池的巷口變成了廣場,在這裡可以見到不少外國朋友。

廣場對面,相隔一條廣州街的位置,也有不止一棟的老屋。

這一整排,看起來像三連棟,或許是一起建的吧!

露出紅磚的這間比較誇張,連樹木都長的這麼茂密了…

中午過後站在戶外真的挺熱的,還是先到遊客中心去看看和從前有什麼不同。

記得這間老屋曾經是電影「艋舺」的場景,後來保留裝潢很長一段時間。

在遊客中心這間的左右兩側,從「亭仔腳」的立柱型式可以看出來是清治時期的街屋。

照片中的左上角是「火庫起」,在清治時期的街屋很常見。

走進室內一看,果然換新的了。

畢竟電影「艋舺」上映已經是十多年前的事了。

遊客中心裡有簡單的「艋舺」文史說明。

個人覺得如果國外觀光客多的話,應該要以英文為主。

畢竟剝皮寮歷史街區已經開放參觀15年左右,許多國人都曾經造訪過。

而且國人對「艋舺」具有一定的熟悉度,無須再多做文字解說。

一側牆面是老建築的說明,以中文為主就有其必要。

另一側是現今剝皮寮歷史街區的空間介紹。

有些空間以原本的店家為名,有些則是有了新名字。

5顆紀念章,相當面熟,應該是從前就在遊客中心裡的。

看到了當然要蓋回家去!

前面有提到清治時期的街屋深度都很深,遊客中心這間也不例外。

走過前廳後會到天井,再往後又是另一段建築物。

天井後的建築也是做為展示空間之用。

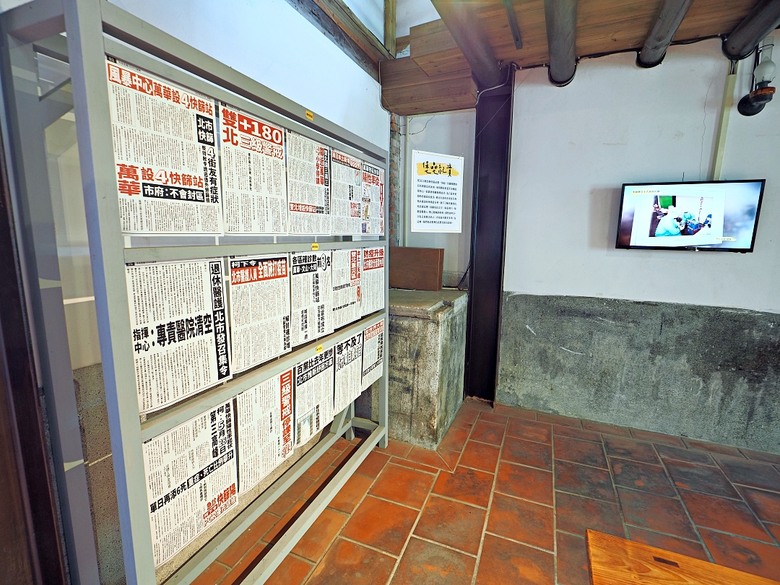

這裡展出的是2021年三級警戒的那一段歷史。

雖然2021年離現在已經4年,但國人應該很難忘記那段每天躲在家裡的日子。

當時的「艋舺」是疫情的爆發點,因此最強烈的措施就從這裡開始。

什麼防護裝、檢疫亭,都是從萬華最先設置。

而剝皮寮歷史街區因為已經沒有住家,因而設置檢疫站,對附近民眾進行全面篩檢。

當時報導的剪報歷歷在目,幾年過去依然很難令人忘懷。

2021年時的COVID-19病毒致死率還是相當高,而且病毒潛伏週期長達14天。

到2022年時,隨著病毒的演化,毒性慢慢變弱,潛伏週期也變短。

老狗個人在2022年4月底中了第一次,

那時在家強制隔離10天,接著在家自主健康管理7天。

事實上總共在家昏昏沉沉了兩個星期,

在沒有藥可用的情況下,靠著中藥廠朋友接濟清冠一號撐過去。

然後在2023年8月又再中第二次,

這次只發燒3天,大約一星期咳嗽症狀消除,但肺功能下降不少,過了一個多月才完全恢復。

回想完個人中COVID-19的歷史,走出室內來到亭仔腳。

繞到另一個展間看看有什麼好看的。

這裡有艋舺一帶的大地圖。

這天先沿著廣州街前行,另外再找時間逛逛青山宮和祖師廟吧!

沒那個腿力在一天之內整個走一圈呀!

抬頭會見到「半樓仔」,被改造成天橋? 貓道吧…

不過沒對遊客開放,看看就好!

繼續走到相鄰的展示,是個創作特展。

說實在的,展出內容看不太懂…

還好這部機器還認識,不過現在應該算是古董了。

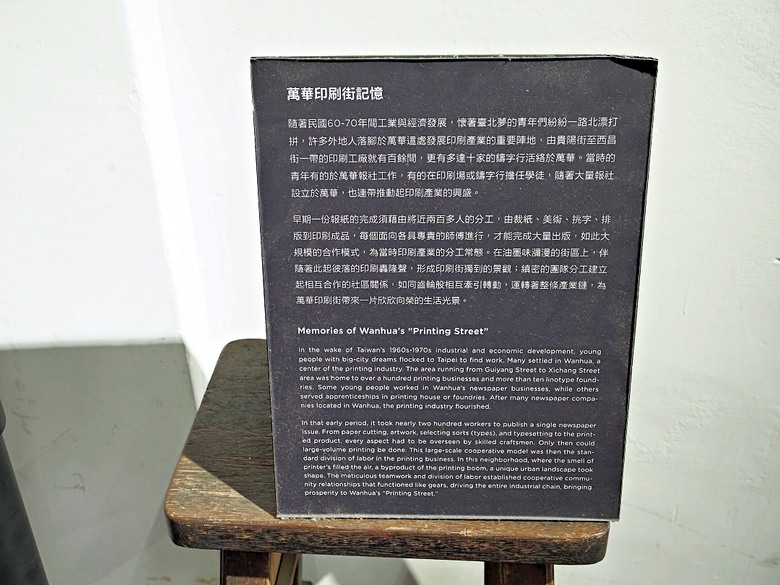

這是昔日的印刷機,因為萬華一帶設立好幾家報社,間接促進印刷業的發展。

不想打字的老狗,請大家參見解說牌。

除了解說牌外,還有大海報。

這裡還展出印刷用的鉛字和鉛版。

走出剛剛的空間,見到牆上這三位,好熟悉呀!

來張特寫。 經過了十多年,祂們已經褪色了!

另一棟老屋,裡面有樂團正在排練,稍後就要表演了!

排演期間不接受內部參觀,但演出時是可以進入室內欣賞的。

走完照片中左側這段老屋,回到中間的老街。

右邊是和電影有關的展覽。

走進去看一看,展出內容也很簡單。

老狗一樣懶得打字,直接看海報吧!

這些影后影帝是怎麼來的呀?

孤單的LED燈,只有這2張大海報的展出,真的落寞了點!

臨廣州街的這一面,可以發現店面和街屋的方向不是正交,都是斜斜的。

很明顯的是因為開闢馬路而造成的。

這在許多老社區都會見到,牆上有說明牌說明。

臨廣州街這一側的立面與亭仔腳是市區改正的產物。

當時統一以相同的建材、相同的形式整修,所以修復後同樣顯的相當整齊。

而臨廣州街的立面就比較多變化。

因為市區改正進行的時間大約在明治年間,當時流行在建築立面做出許多精細的裝飾。

因此可以看到紅(磚)白(磁磚)相間的外牆,大多數建築有泥塑,部分還有外推的花台。

另外一間店面,曾經是「鳳翔浴室」。

至於為什麼會有街邊的浴室? 因為那個年代未必每家都有浴室,到公共浴室泡澡可是種享受。

部分的店面內部是空的,應該是暫時沒有展出吧!

「亭仔腳」內有拱圈,又有外露的紅磚牆,是個很不錯的拍照場景。

不同方向塑造不用的感覺,因為不是每一棟都有拱圈。

位在轉角的空間,內部有展出。

走進門去看一看。展出的應該是艋舺在地產業。

以下這些就是艋舺在地產業,還有老店家。

因為龍山寺的關係,佛具店與香燭店都是相當興趣的產業。

另外還有許多家資深飲食店。

另外這邊,則是因應社會發展而出現的社會救濟組織們。

還有曾經兼負照顧健康的產業,現在是十足的休閒食品業。

像是餅舖。

青草店和茶莊。

在艋舺的2座古蹟。老狗也好久不曾到訪西門紅樓了。

參觀完轉角的空間後,走到馬路上看一看轉過去這一側的外牆,多了美麗的花台。

在康定路與廣州街交叉口這棟街屋稱為土炭市,是昔日賣土炭的賣場。

沿著康定路這一小段街屋是昔日的永興亭船頭行,

就像是現在我們所知道的船運商和貿易行。

永興亭主要經營建築材料的生意買賣,

最盛時期同時有30幾艘船在福建和台灣之間往來運送木材,

所以可說是街區中最富有的商家。

建築立面也最為精緻。

老狗在離開剝皮寮時,特別從對側拍張剝皮寮老街的特寫照片。

左邊那三棟就是永興亭的立面,比起右邊的土炭市多了許多裝飾。

現在內部同樣做為展出空間。

展出的主題是艋舺特有的茶室文化。

據官網介紹是有三條路線來探索這裡的茶室文化。

只是老狗看來看去,怎麼樣都沒辦法把茶室和展出物件聯想在一起。

一直到看到這部推車上的海報,才能意會到那麼一點點意思。

但據說茶室裡的女待少有那麼年輕的…

牆上有永興亭的介紹,有興趣的話看一看吧!

回到老街裡,在街屋的牆上見到這面「紀事銘」。

從2009年到現在,轉眼間16年過去。

這16年以來,老街旁的街屋擔負做為展場的角色。

照片中這棟建築位在康定路的轉角,是完整的二層樓建築。

來過好幾次都是被學生借用為畢業展場地。

老街的對側這幾棟建築,有幾棟的在日治時期重修過。

所以才會有牌樓厝夾著清治時期老屋的情況。

這棟應該是老街裡最高的建築,達到三層樓。

據說是大正年間改建的街屋,

應該在整修時經過加強後,再加上電梯,才能拿到現今的使用執照。

如果沒強化,地震一來可能就倒了…

對面這一側,有好幾棟現在有展出。

這裡是有關社子島開發的特展—城市邊界:被遺忘的島語。

展出的內容就請自行瀏覽吧!

- 社子島1

- 社子島2

- 社子島3

- 社子島4

- 社子島5

隔壁的空間是另一個特展:轉譯 Translation

展出內容都是照片,一樣請自行瀏覽。

- 轉譯 Translation 1

- 轉譯 Translation 2

- 轉譯 Translation 3

- 轉譯 Translation 4

走出展間,正對著最高的這一棟。

話說回來,建築物還蓋的真有特色,有六邊型的,也有向外凸出,下方騰空的部位。

不知道這棟樓是什麼時候蓋出來的?

在地震頻繁的臺灣要自行搭建成這個樣子,要很有勇氣才行…

現在室內空空的,未被借出作為展出空間。

回到對面的空裡。這裡原本是俗稱「販仔間」的小旅館—日祥旅社。

專供往來各地經商的小販們住宿和休息。

用現代的話語來說,就是商務旅館。

只是昔日的商務旅館品質不像今天那麼好,包括中間的走道,可說窄的難以逃生。

房間分為2種,走道的一邊是含衛浴的套房,室內空間不算大。

另一邊是沒有衛浴的雅房,只比一塊榻榻米大一點,比現在的膠囊旅館稍好一點。

旅館外對側的建築,看起來好像是增建的廚房。

因為裡面有個大灶和水池,或許是餐廳的吧?

回到了剛剛在排演的那棟老屋外,表演已經正式開始。

來到這裡,表示已經完整的逛了一圈。

準備往外走,往下一站前進。

離開前看到這張平面圖,做個紀錄吧!

其實老街本體頗適合拍照的,只是天氣變陰了…

剛剛有藍天白震時沒多拍幾張,令人

……

……

在康定路那一端入口處的公共藝術造景,這次造訪首次見到。

最後,利用行人綠燈的空檔,紀錄土炭市這一側的正立面。

還有在康定路對側可以見到的土炭市與永興亭。

隨身錄了一段縮時影片,想看實況影像的朋友可以來看一看!

接下來當然是越過康定路,來到龍山寺的從廟—地藏王廟。

✅ 艋舺地藏王廟|大眾廟

艋舺地藏庵為艋舺龍山寺之從屬寺廟,寺廟建築物最早興建於1760(乾隆25)年,1838(道光18)年重修,

目前的外觀應是維持此次重修時的樣貌,屬清治時期中葉單殿式寺廟建築風格。

因日治時期皇民化運動期間規定,僅有具地方信仰中心的廟宇才得以留存,

於是地方決議將地藏庵管理權轉移予艋舺龍山寺,

艋舺地藏庵從此成為艋舺龍山寺的從屬廟。

廟宇建築樣式十分簡單,為三開間單進翹脊屋頂,廟內大木結構採用二通三瓜。

在艋舺地藏庵旁另有大眾廟,廟門與地藏庵大約呈現垂直方向,約與地藏庵同時期建造。

原稱宏濟堂,1923(大正12)年3月改名「昭顯廟」。

1931(昭和6)年改建,成為單開間雙落建築,竣工後更為今名。

走出剝皮寮,再走進正對面的小路裡,猜測這應該也是剝皮寮街的一段。

然後沒幾步就遇上這位了,午後三時爽爽睡…

再走個幾步,看到左手邊出現燕尾屋脊,還有一座金爐。

用猜的也猜的出來,地藏王廟到了。

走到廟宇正前方拍張正面照。

地藏王廟的正前方長期搭著棚架,不仔細看是看不到屋頂上有些什麼裝飾的。

這次造訪時,可能是農曆七月,棚架下空空如也,才得以找到可以見到屋頂的角度。

果然就像臺灣傳統閩南式單進建築一樣,屋頂上空空如也。

地藏王廟旁就是大眾爺廟,兩座寺廟建在一起二百多年了。

先進地藏王廟向地藏王菩薩求個平安。

廟裡牆上有這麼一張參拜順序,照著拜不但不會錯,還可以認識神明們。

來到地藏王廟,當然先向地藏王菩薩請個安。

抬頭看看地藏王廟的大木作結構,是非常簡單的疊斗結構。

- 虎側

- 龍側

神龕上的匾額,應該稱為廟匾吧!

右方的立匾年代為1828(道光8)年,應該在那前後有所整修。

低頭可見蓮花座洗石子地板。

龍側次間同祀玄天上帝,與原紫來宮之田都元帥。

虎側次間同祀關聖帝君,以及清治時期臺北府縣城隍廟之淡水縣城隍。

龍邊山牆則陪祀謝將軍與虎爺。

個人認為最可愛的神明就是虎爺,不論是在那座寺廟裡…

虎邊山牆陪祀范將軍。

參拜完地藏王廟,當然順便參拜大眾爺廟。

看到廟名稱為「大眾爺」,心理大概有個譜。

祀奉的大概就是隻身來臺灣打拼,不幸遇難或病故的亡魂。

來自人間的善心香火與祀奉,讓這些無嗣、橫死、冤死的亡魂得以安息。

進而進入輪迴,得以修行、投胎轉世。

因此大眾爺就近跟隨主管冥界的地藏王菩薩修行非常的合理。

雖然這兩座廟宇是各自獨立運作。

大眾爺廟格局相當簡單,就是類似清治時期一般民宅的建築物,為承重山牆擱檁式。

上方的廟匾「昭顯廟」是舊名。

神龕中主祀大眾爺。

參拜完後,走到地藏王廟的廟埕外,這就是我們一般見到的艋舺地藏王廟的外觀。

下午三點多,西昌街夜市即將開市,對面就是青草巷,順便走過去逛一逛。

✅ 青草巷|西昌街夜市

青草巷位在地藏庵的對面,龍山寺旁的小巷子,巷子裡幾乎全是青草店,可能是全臺灣最密集的地方。

據說艋舺早期開墾時,先民患病者眾多,

常到龍山寺求取藥籤,而後到附近青草店買青草服用治病。

但直到二戰後,青草店鋪才聚集至青草巷內。

2015年,臺北市政府將青草巷歷史建築群列為歷史建築,成為文化資產。

如果是對於民俗療方有興趣的朋友,可以來這裡走走逛逛,

看看這裡店家的滿屋各種不同品種的青草,

也有人會來這裡買青草茶以消暑解熱。

然而,對於青草茶這件事,老狗是覺得只要冰過,冰冰涼涼的都很好喝啦!

至於能治什麼有的沒的病,聽聽就好!

下午三點多,西昌街夜市即將開市,在市集中就隱藏著好幾家青草店。

這幾家位在青草巷巷口左右兩側,老狗個人把他們當成飲料店!

覺得暑熱難耐,就去買一杯喝一喝,消暑解渴比較重要!

因為現在會走進青草巷的人真的不多,所以好幾家青草店在巷口設點。

各家應該都有自己的獨門配方,如果肚子裝的下的話,可以都給它試一試。

至於青草巷裡的店面,還是維持從前的樣子。

就是乾燥的植物擺滿店內外呀!

就像照片中這樣,店門口內外都是乾燥的青草,還有少許的新鮮植物。

至於這些植物的品種,可是要很有天賦才能學會辨識。

老狗念大學一年級時的「普通生物學」實驗課程裡就有植物辨識,

考試的形式是跑考,只能看著標本30秒,然後猜它的名字是什麼…

因為根本背不起來呀!

青草巷其實很短,長度應該不到100公尺,走個幾步路就到龍山寺的圍牆邊了。

這裡牆上出現了一些植物看板,應該是商家做的吧?

至於這些青草巷的介紹說明,應該就是市政府文化局製作的。

還放上一些老照片,讓來往的人們看看青草巷數十年前的樣子。

走出青草巷,對街有棟三層樓老宅。

走到這裡,應該就知道龍山寺到了。

老狗已經好多年不曾走進青草巷,這次順便錄了一小段影像來分享。

內容包括了地藏王廟的廟埕、準備中的西昌街夜市和青草巷全段。

有興趣的朋友可以打開影片來看看。

走出青草巷,當然是接著到一牆之隔的龍山寺去參拜啦!

✅ 艋舺龍山寺

全臺灣五座龍山寺之一,同時也是最負盛名的一座,目前可說是國外觀光客來臺灣必到的景點之一。

相傳在清雍正年間,一位來自泉州三邑的藤條商人至梘尾(景美)時,

把泉州三邑人信仰中心的晉江龍山寺香火袋遺忘在竹枝上,被人視有神蹟而供奉。

然而傳說畢竟是傳說,是否真的如此,無從考證。

如果按艋舺龍山寺官網的說明,

應該就是來自泉州三邑(晉江、惠安、南安)的先民將原鄉的觀世音菩薩香火帶來臺灣,

為求平安或感謝庇祐而開始祀奉。

艋舺龍山寺廟本體於1738(乾隆3)年動工,1740(乾隆5)年完工,而後聘請僧侶到廟中主持,同時由福建泉州三邑人(晉江、惠安、南安)組成管理機構,共同管理,

這是臺灣「民間佛教」的一大特色。

也因為管理制度之故,艋舺龍山寺成為泉州三邑人的集會中心,

在1853(咸豐3)年的頂下(廈)郊拼中,扮演指揮中心的角色。

以清治時期的臺灣寺廟而言,大約50~70年即會有一次大修,艋舺龍山寺也不例外。

在1740(乾隆5)年完工後,歷經1815(嘉慶20)年大地震後重修,

1867(同治6)年受暴風雨侵襲再行修築,

1919年由住持福智大師捐出一生積蓄率眾集資修復。

而後於1945年,正殿全毀於臺北大空襲,惟觀世音菩薩聖像仍端坐蓮臺。

1953年,在當地仕紳們集資下,按1919年重修時之原建築圖重新再建正殿,

因此大致維持1919年時原貌,僅有細部有一些變化。

1959年9月20日舉行安座典禮,即今日所見正殿樣貌。

2001年,中殿再次重修,維持原有樣貌。

現今的艋舺龍山寺坐北朝南,面呈回字形,為三進四合院之宮殿式建築,

由前殿、正殿、後殿及左右護龍構成。

前殿共11開間,中央為三川殿,龍虎側各有龍門廳與虎門廳。

正殿屋頂採歇山重簷式,內有螺旋藻井全由斗栱相嵌築構而成,不用一釘一鐵。

殿內供奉觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、十八羅漢、韋馱護法、伽藍護法。

後殿屋頂同採歇山重簷式,供奉多位神明,為典型儒、道教諸神佛供奉處。

因艋舺龍山寺香火鼎盛,金亭煙塵造成附近空氣嚴重污染。

然而龍山寺附近卻有為數置多的香燭金紙業者依此為生,

焚燒金紙與燃香是否該禁止的爭議,在當地居民與業者之間存在多年。

經過多年的溝通協調與折衝後,

2020年3月13日,艋舺龍山寺宣布停止供香,也禁止信徒自行攜帶香燭金紙來祭祀,

成為台北行天宮後第二座不燒香的台北市廟宇。

老狗上次來艋舺龍山寺參拜已經是2017年6月的事,那時還在焚香的時期。

8年多以來,歷經COVID-19疫情,艋舺龍山寺又成為外國觀光客喜歡造訪的景點,

內外走了一圈遇見來自世界各地的多國旅客,

而寺廟本身的國際化程度也優於臺北市區內大多數景點,許多小地方都有英文指標,

但在多國語文上仍有精進空間。

艋舺龍山寺臨廣州街的外山門,是觀光客對龍山寺的第一印象。

屋簷下密佈網目斗栱,樑上安置貼金木雕,建築相當精緻。

老狗從官網查到它在1960年代完工,門柱上的柱聯還是孫科所題。

山門旁的石碑。提字的賈景德曾任考試院院長與行政院副院長。

山門門柱上的開放時間。猜測是來訪的韓國人相當多,因此加上韓文。

老狗在寺裡參拜時,還真的遇見不少韓國觀光客。

走進山門後,就是面寬超寬的前殿與兩側的龍、虎門。

前殿習稱三川殿,是泉州名匠王益順設計的名作,建於1920年代那次的整修。

而廣大的廟埕鋪面採用泉州花崗岩,據說石材取自先人渡海來臺時壓穩船艙用的壓艙石。

不知道經過了這麼多年,這舖面還是數百年前的石材嗎?

來看看三川殿的屋頂有那些精彩的裝飾吧!

有這麼多細緻的裝飾,但卻一直到2018年才被指定為國定古蹟。

老狗認為最重要的因素,應該就是正殿是在1950年代重建的問題吧!

- 虎側三川殿頂

- 虎側規帶末端

- 龍側規帶末端

- 龍側三川殿頂

兩側龍虎門就不像中央三川殿那麼的精彩細緻。畢竟尊卑有分。

- 虎門廳

- 龍門廳

三川殿檐下有著精彩的網目斗拱。

檐牆和兩側對看堵以青、白石構成優美對比,上面有大量雕刻與書法作品。

- 虎側

- 中港

- 龍側

重點來了! 除了檐下的網目斗拱外,這裡可是有全臺唯一的一對銅鑄龍柱。

要不是在表面有些位置出現了銅綠,還真的就把它當作一般石雕龍柱。

- 虎側

- 龍側

換個方向再仔細看看銅鑄龍柱,以及後方對看堵的石雕。

- 虎側

中門兩側有檐牆,上方的透雕很精細。

兩側的石刻應該都有故事,只是老狗找不到故事的來由。

- 虎側

- 龍側

中門兩側的抱鼓石,上面佈滿了細緻的石雕。

不仔細看,會以為是是現代用機器雕刻的。

線條優美而銳利,看不太出歲月的痕跡。

至於雕刻的主題,虎側是「雙龍搶珠」、龍側是「蒼龍教子」。

下方則雕有文官手持「旗、球、戟、磬」,表達「祈求吉慶」的心願;

- 虎側

- 龍側

位在中門上方的寺匾,比較吸引目光的應該還是它的背景—網目斗拱。

三川殿中門內有座八角藻井,由8層斗栱層疊交錯組成,

造型有如蜘蛛結網,非常精美,是三川殿內最醒目的裝飾。

藻井下方還有8個木雕獅座將藻井抬起,降低了沉重感,塑造出華麗莊嚴的室內空間。

龍虎門的地位雖然不如三川殿,但一樣也有不少精彩的裝飾。

門的兩側檐牆以整塊青斗石及觀音山石為底材,

採用前後多層次透雕手法雕刻而成的螭虎圍爐「爐裡乾坤」人物故事,

情節出自唐宋小說及民間傳說。

入口下方則有做成向外打開的書卷形,含有歡迎訪客的寓意。

- 龍門虎側檐牆

- 龍門入口

- 龍門龍側檐牆

現在的龍門門柱上有「入口」指示牌,所以順著指示走。

一進來就看到這面說明,應該早就沒在用了吧?

下方用多國語言說明已經不再提供香燭,請用自己的方式參拜。

繞到三川殿的中港下方,抬頭看一看八角藻井。

支撐用的獅座在這個角度可以看的比較清楚。

左右兩側則是都裝設了天花板,看不到屋頂下方的構件。

而大木結構並不是常見由瓜筒與橫樑所構的的抬樑式結構。

而是由眾多斗拱組合而成的支撐。

- 虎側

- 中港

- 龍側

在這裡還可以見到巨大的鰲魚雀替,雕刻十分精緻。

- 虎側雀替

- 龍側雀替

然後,三川殿內側竟然有兩對龍柱?

難道寺名稱為「龍山寺」,龍柱就要比別人多這麼多嗎?

- 龍側

- 虎側

站在三川殿的後側邊緣,可以完整的看到正殿。

雖然正殿在寺廟裡的位階最高,但龍山寺的正殿可是中軸建築中最年輕的。

前面有提到正殿在二戰中被炸毀,是1953~1959年間重建的。

中殿又稱圓通寶殿,前方有用以參拜的突出月台。

目前屋頂為「歇山重簷式」,簷下有木雕斗栱、吊筒等裝飾。

四周由22根石柱組成的迴廊環繞,表現出主殿堂的恢弘格局。

中殿前方不設門扇,信眾可以直接瞻仰神明。

站在這裡就先欣賞正殿屋頂的剪黏吧!

保持的完整程度高於三川殿許多。

- 虎側

- 龍側

在廟埕中,可以見到兩側各有一座鐘、鼓樓,官網中沒有提到它們的興建年代。

- 虎側鼓樓

- 龍側鐘樓

廟埕中央的香爐有點年紀了,能保持的這麼明亮真不簡單。

四週圍由人偶支撐頂蓋,造型相當有趣。

一直到這裡,老狗才想起龍山寺不點香好幾年了,難怪保持的這麼明亮。

位在月台正前方的御路,也是古物呀!

御路中的龍右持印、左握珠,還有鯉魚、蝦蟹襯托其中。

要上正殿必須踏個幾階樓梯,樓梯兩側做成書卷狀,挺有意思的。

- 虎側

- 龍側

登上正殿前方的月台,可以清楚看見三川殿屋頂上的裝飾。

然後不由自主的發現三川殿裡有好幾面匾額。

視角不錯,可以一次把匾額、吊筒、龍柱全部收進相機裡。

- 龍側

- 虎側

回頭一看,正殿掛了更多面匾額,而且全都在外面的步口下。

中間是李登輝總統贈匾,不算多見。

更妙的是,正殿的正面就有三對龍柱。

要說艋舺龍山寺是龍柱大本營,還是艋舺的業戶很多,對寺廟捐款也多?

- 虎側匾額

- 中港

- 龍側

現今廟方不讓遊客、香客任意進入正殿內部,所以只能站在步口下往內看。

正殿內僅以6根石柱撐起,只是這個位置不容易見到石柱所在。

正殿中央有一座螺旋藻井,以32組斗栱逆時針組合而成,非常華麗。

可惜不能進去正下方拍照。

從兩側的門往內看,就可以見到這6支立柱。

前面的2對是點金柱,後面那1對融入神龕當中。

- 虎側

- 虎側網目斗拱

- 龍側網目斗拱

- 龍側

中央神龕內奉祀龍山寺主神觀世音菩薩,

左右配祀文殊、普賢菩薩、並從祀韋馱、伽藍護法,

左右壁各有一座羅漢山,奉祀十八羅漢。

主祀的觀世音菩薩。

站在步口廊下,抬頭見到許多象座、獅座、員光。

只要在步通上、下方就可以見到這些精緻的木雕

- 象座(虎側)

- 獅座(虎側1)

- 獅座(虎側2)

- 獅座(龍側1)

- 獅座(龍側2)

- 象座(龍側)

正殿的四週圍設有走馬廊,有許多木雕、石雕出現在這裡。

- 虎側走馬廊

- 後側走馬廊

- 龍側走馬廊

走馬廊上方的員光有許多精彩的木雕。

- 虎側走馬廊

- 龍側走馬廊

走馬廊上有值得一看的八角石雕窗。

正殿左右走馬廊石堵牆上各有一扇八角窗,

四端刻有蝙蝠浮雕,具「賜福」之意。

窗內螭虎團成中央圓圈,則分別刻畫著「松鶴仙翁」與「麻姑獻瑞」,

是張木成、蔣銀牆兩位匠師的對場作品。

- 松鶴仙翁

- 麻姑獻瑞

後殿祀奉的神明相當多,主祀天上聖母,

並供奉道、儒教諸神明,以左文右武、男左女右的序列擺設。

因為沒有地方讓信眾遊客放貢品,因此在正殿後方的廟埕搭上棚架。

也因此擋住了欣賞建築物屋頂的視線。

後殿的建築特色在這一對立柱,是少見的花鳥石柱。

這對由觀音山石雕刻而成的人物柱是由武榮媽祖會出資,泉州石匠所刻。

主題為「郊遊紀趣」,呈現出山石景色、過往旅人等,為少見的雕刻題材。

- 虎側

- 龍側

後殿主祀天上聖母。可是媽祖呢?

旁邊的告示,媽祖度假去了…

後殿前方像是書櫃腳的踏階。

後殿兩側對看堵的石雕,壁面刻有「紅毛番吹法螺」。

人物生動,意指請洋人看守廟堂,反映早期中西文化接觸,民間對外人不滿的心情。

- 虎側對看堵

- 虎側人物柱

- 龍側人物柱

- 虎側對看堵

後殿的神明有相當多位,除天上聖母外,還有文昌帝君、大魁星君、紫陽夫子、馬爺、太陽星君、太陰星君、註生娘娘、池頭夫人、十二婆者、水仙尊王、城隍爺、龍爺、福德正神、關聖帝君、三官大帝、華佗仙師、地藏王菩薩、月老神君。

後殿虎側是註生娘娘、池頭夫人、十二婆者。

後殿龍側是水仙尊王、城隍爺、福德正神。

在後殿的龍側廂房,祀奉紫陽夫子。

還有文昌帝君。

側面廂房還有華陀。

對於奉華陀為祖師爺的典故,就麻煩看一下這張說明牌。

在虎側則有祀奉月老。

還有三宮大帝。

關聖帝君,好像也是去修養了!

還有地藏王菩薩。

拜月老的遊客不少,全都是年輕人。

另外當然設有「太歲廳」。

下午3:45分,龍山寺的頌經團出現了。

人手一本經書,頗為壯觀。

不少信眾都是像這樣子虔誠,不能進去正殿裡,在外面一樣跪下來頌經。

在正殿虎側前方視角,可以一眼看盡步口下方的匾額。

在鼓亭的下方有處看起來略帶神秘的地方。

這裡供奉的是龍山寺歷代住持的牌位。

忽然遇上了導遊帶領外國觀光客來參觀。

這位講解的內容,聽起來很淺顯易懂。

要走出三川殿外時,從不同視角看一看正殿的樣子。

- 右前方

- 左前方

虎門廳的內部是服務處。

從虎門廳走出到外埕,來看看虎門廳有什麼特別的。

基本上虎門廳和龍門廳是對稱的,外觀上非常近似。

- 虎門虎側檐牆

- 虎門出口

- 虎門龍側檐牆

換個角度來看一看三川殿。

- 右前

- 左前

前面漏掉沒仔細看的,位在三川殿兩側的八角竹節窗,剛剛看到導遊向遊客介紹才想起來。

- 虎側竹節窗

- 龍側竹節窗

在前埕中的淨心瀑布,於1996年完工,

其名取自佛教《大智度經論》「人本無相,相由心生」,

並寄託「瀧水奔騰,飛泉澈清,朝登佛門,先淨其心,心靈淨化,悟道慧根,具足相好,莊嚴其身」的寓意。

老狗個人這裡是個拍照練功的好地方。

偶而玩一玩低速快門吧!

- 淨心瀑布1

- 淨心瀑布2

- 淨心瀑布3

最後來分享一段參拜時錄下的縮時影片,就可以發現真的非常多人。

然後呢? 逛夜市去。

✅ 廣州街觀光夜市|艋舺夜市

廣州街夜市可能是在日治時期就存在的夜市。位置就在艋舺龍山寺右前方的廣州街上,

從西園路到環河南路這一段,大約350公尺的區域,舊稱「萬華夜市」。

實際上,從外地來逛夜市的人,常會把這裡和華西街夜市當成同一處市集,

特別是在龍山寺前還是龍山市場時,

甚至連同位在龍山寺東側的西昌街夜市也當作同一處市集,

可以說市集的範圍就從西昌街一路連到環河南路。

但自從龍山市場改建成公園與地下停車場後,

整個商圈變成東、西兩部分的夜市。

現在在廣州街與西園路口可以見到「艋舺夜市」的門柱,

在西昌街和桂林路交叉口則可以見到「西昌街觀光夜市」的門柱。

而由廣州街夜市改名為「艋舺夜市」,應該是近幾年的事。

夜市中的攤販分為兩大區域,擺在廣州街中央車道上的,以雜貨為主、遊戲為輔,

而道路兩側與店面相連的,則以食肆小吃為主。

逛夜市的客群以年長者和外國觀光客為大宗,

而且從老狗還是國中生,首次被伯父帶來這裡逛夜市,一直到現在都沒有改變。

真令人感到十分奇妙呀!

下午四時左右,大部分的攤販還沒有就位,這是和西昌街夜市不同的地方。

攤販們都就位時,路中間是會有攤位的。

路過這家蚵仔煎,生意好像不錯。

不過老狗對於「地中海生蠔風味紅醬蛋煎餅佐時蔬」,

或是「紅醬海峽鮮蠔蛋煎薄餅佐時蔬」,

實在沒什麼興趣。

再往前走,就有比較多攤已經就定位。旁邊的仁濟醫院也是文化資產,目前整修當中。

華西街夜市的牌樓,應該是許多人對華西街夜市的印象。

老狗今天不打算逛這裡,留到下次連同青山宮和祖師廟一起。

因為還有別的地點想造訪。

整修中的仁濟醫院,源自於清治時期的民間社會救助機構保嬰局(1866)、育嬰堂(1870)、回春院(1875)、養濟院(1879)、同善堂(1886)等。

詳細的緣由在台北仁濟院的官網中有說明,這裡就不多說了。

老狗在兩喜號吃完想吃的燙魷魚、魚酥綜合羹與魯肉飯後,

走出店門一看,攤子幾乎都出來了。

這是許多人的童年回憶,沒想到在這裡也看的到……

除了吃的和玩的,廣州街夜市接近環河南路這一段,有一些攤位以販售日用品為主。

還有賣衣服的。

又回到彈珠台,其實是同一攤的左右兩側啦!

隨手錄了一小段縮時影片。

如果想快速瀏覽夜市裡有些什麼攤位的話,可以看一看!

後面來看看老狗喜歡吃的兩喜號…

✅ 兩喜號 - 總店

老狗個人認為在臺北市區內能找到的,少數幾家會特別想來吃的小吃店。原因無它,為了帶點甜味的羹和那個燙魷魚來的。

雖然和正宗臺南口味有一些差異,但「雖不中亦不遠矣!」

比起「台北組」口味,老狗個人還是傾向帶些甜味的。

雖然如此,對於兩喜號的滷肉飯還是感到那麼一點遺憾,就是少了些鹹甜香。

但話說回來,臺北人的口味本就和南臺灣不同,

如果在臺北賣南部口味的肉燥飯,可能早就倒了吧!

人家「兩喜號」從1921年開始由「攤仔」起家,

到現在已經傳了4代,歷史超過百年,在臺北應該有非常多忠實顧客才是。

在廣州街上的兩喜號是總店,另外在夜市入口旁的西園路上還有一家分店。

老狗好幾年前來到龍山寺一帶,就曾經光顧過西園路上的分店。

菜單和好幾年前一樣,不過價格變了…

在菜單上劃完了才想到可以線上點餐付款。

所以掃了QR code,再來一次。

一個人吃小吃,想填飽肚子得花上$235,這物價真的回不去了!

店員動作頗快,一下子三樣全都上桌,來張大合照吧!

這滷肉飯應該是兩喜號的招牌之一,老狗個人覺得味道淡了點,可惜!

但或許合臺北人的胃口吧!

綜合羹湯頭甜甜的,比較像臺南口味。

價格雖然不低,但還好料也不少。

燙魷魚依然好吃,價格上漲不多,但是量變少了。

是不是乾魷魚漲價漲的兇呀?

2019年7月時的燙魷魚是這個樣子一盤,$90元。

吃完了,拍張總店的外觀照片做個紀錄!

然後呢? 趁著天色還亮著,順著廣州街夜市前行,來去造訪網友介紹的「料館媽祖」。。

✅ 艋舺啟天宮|料舘媽祖

在Mobile01網友的介紹下,老狗吃過小吃後,轉了個彎來到了艋舺啟天宮。別稱「料舘媽祖」的啟天宮,創建於1841(道光21)年,主祀天上聖母媽祖。

所謂「料館」是清治時期官方為了維修戰船,而配置的「軍工匠首」,

奉命入山砍伐木材,也就是木料供應單位。

這樣的機構需要大量人力,因此在機構的所在位置聚集許多工人,

而所在位置就被稱為「料舘口街」。

至於媽祖為何會在這個位置駐駕?

相傳1841(道光21)年,一艘由廈門商人的紅船(帆船頭漆紅色之意),

載木材經第一水門登岸至本地的「料舘口街鋸木工廠」,

準備返航當日風平浪靜、晴空萬里,

不料紅船行至江心,竟原地打轉無法前進。

船主焚香向船中船仔媽禱告後,卜知聖意,媽祖鑾駕欲駐留本地,

便返航將媽祖神尊暫移奉祀於開設從事樟腦及木材生意的黃祿先生家中正廳。

黃祿(本名黃昭祿)為艋舺的地方富商,因病早逝,

妻子黃阿祿嫂為了家庭,接下了管理丈夫事業的重擔,

成為清治末期至日治初期相當有名的女性企業家。

當時艋舺有諺語:「第一好張德寶;第二好黃阿祿嫂;第三好馬悄哥」

就是在說當時的有錢人中,黃阿祿嫂就排在第二,

於此可以得知黃阿祿嫂當時事業版圖之大。

而她之所以出名,不只是因為富有,而是她不仗勢欺人、樂善好施。

後來,事業有成的黃阿祿嫂決定搬到新宅邸,但媽祖娘娘卻不願離開,

於是黃阿祿嫂就將保她致富的媽祖娘娘安置在舊址繼續供奉,

即是現今的啟天宮所在位置。

1917(大正6)年,因原本土埆牆壁、編竹葺茅的舊民宅破損不堪,

在當地士紳李根生奔走下,由民宅改建建為正式廟宇建築,

名為啟天宮,又稱為料舘媽祖廟,同祀池王爺、關帝君。

之後歷經多次改建,成為今日所見現代廟宇建築。

料館媽祖的位置相當接近廣州街與環河南路口。

一路指標算是清楚,跟著指標走就可以找到。

往小路走進去,就會見到啟天宮的廟埕。

現在廟埕上搭了棚子,還有跑馬燈告訴來往的行人,料館媽祖在這裡。

現在的廟宇建築已經是改建過後的鋼筋水泥建築。

重建的年代應為1966至1972年之間,已經有50多年。

後來在1988年又再次擴建,所以眼前所見是融合了不同年代的建築。

走進廟裡見到挑高的正殿,龍虎兩側有「半樓仔」,有空心花磚做成的女兒牆。

這樣的寺廟建築風格應是1960~70年代之間無誤。

正殿神龕之中當然就是媽祖。

據說這尊媽祖神像是清治末期「臺北府大天后宮」的軟身媽祖。

因為日本領有臺灣之後,將清政府興建的天后宮拆除,原址開闢為新公園與臺灣博物館。

天后宮裡的媽祖就被啟天宮迎來供奉。

神龕上方的匾額「海宇奠安」所押年代為大正丁巳年,即1917(大正6)年。

也就是由民宅改建建為正式廟宇建築的那一年。

龍側陪祀關聖帝君。

虎側陪祀池府王爺。

龍側陪祀關平太子、謝將軍、千里將軍。

虎側陪祀周倉將軍、范將軍、順風將軍。

在虎側還祀奉五營大將軍與先賢祿位。

廟裡保留的古碑,字跡不易辨識,老狗猜想應是功德碑。

另一側有另一面,從文字的佈局來看,應該就是功德碑。

廟門旁龍側山牆上有料館媽祖匾,以及載有廟宇歷史的大理石碑。

老狗是以這裡所寫的內容為準,再參考其他網路文章的記載。

旁邊和其他廟宇一樣,有參拜順序圖,也可以順便認識廟內的神明們。

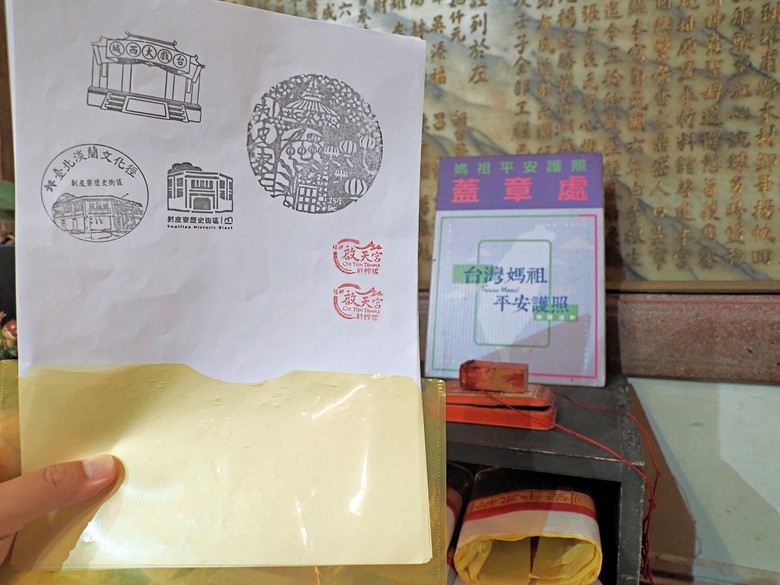

這裡有台灣媽祖平安護照章,順便蓋回家去!

虎側山牆還有另一面功德碑,猜測是1972年重建落成時的捐款碑記。

參拜完畢,走出啟天宮,從另一邊看看這座藏在民宅之間的媽祖廟。

廟前的石碑,應是最近一次整修的紀錄。

雖然說是最近一次,不過距今也已經三十多年。

在料館媽祖廟外遇到這位,看起來像是剛生完小貓不久…

動作挺優雅的…

最後,回到捷運龍山寺站去,順便往下一層,到龍山文創基地去找紀念章…

✅ 龍山文創基地

這裡可說是台北捷運所有的各處地下街中最冷清的一處,位在龍山公園的下方,也就是捷運龍山寺站下方的B2。

因為這個空間來往行人甚少,可以說幾乎沒有路過的行人,

因此難以從事商業行為,市政府只得將它做為文創基地,

在2016年12月成立龍山文創基地,開放從事文創領域活動的店坊入駐,

提供空間與資源培養設計師、藝術家、創作者,期待透過文化活動來讓這裡多點人氣。

話說回來,老狗會走進這裡也不是為了逛文創店家,而是為了蓋紀念章的…

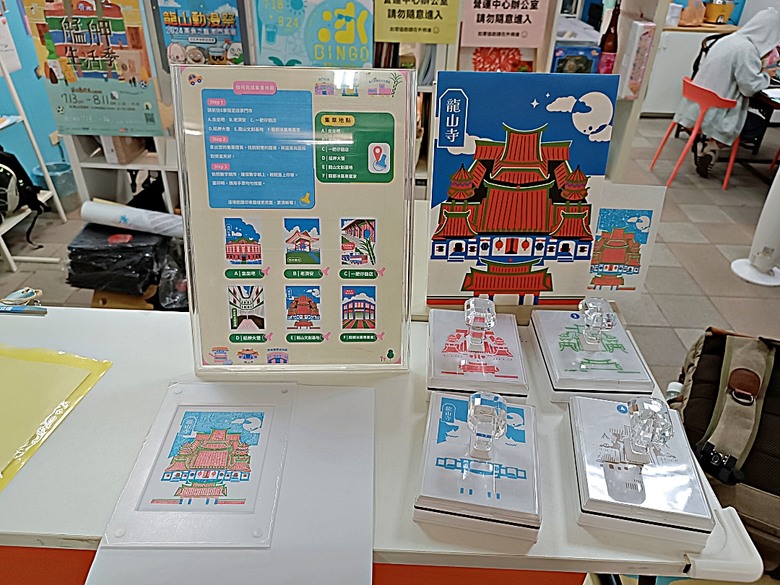

請看,這裡有一枚頗有體積的套色章。

原來這是一系列的章,下次規劃個路線來跑一跑吧!

錄了一段龍山文創基地的影像,想了解的朋友可以看一看…

整個「艋舺」的範圍不算小,要步行慢慢逛,一天是走不完的。

而且老狗年紀大了,沒有那麼多的體力來「慢慢逛」呀!

所以這次先以龍山寺為中心,沿著廣州街向東及西走訪以上位於南側的文化景點。

下次再以青山宮與祖師廟為中心,沿著長沙街與貴陽街走訪北側的其他文化景點。

如果有興趣的話,就等老狗慢慢把這些地點都分享出來吧!

感謝分享&介紹,樓主內容圖文並茂

感謝分享&介紹,樓主內容圖文並茂