以前講到「臺北機廠」,或許有些人以為在說松山機場,但這座「機廠」其實是台鐵早年的車輛維修及保養基地,早在1935年日治時期就已經創建,但隨著鐵路地下化以及車輛維修廠遷移至桃園之後,臺北機廠於2012年停止運作,這座設施的存廢問題也就因此浮上檯面;對於台鐵來說,土地進行活化與商業開發之後,有機會解決台鐵的負債狀況,但對於文化保存而言,卻是難以取代的無形資產;因此經過數年的保存運動之後,2015年文化部公告臺北機廠為國定古蹟,經由國家鐵道博物館籌備處近年的運作之後,終於在今年7月31日正式對外開放,也就是我們這次介紹的「國家鐵道博物館」。

其實寫這篇之前心裡頭有很多感觸,雖然我不是鐵道迷也非鐵路專家,但身為一名在松山火車站附近生活將近半世紀的在地居民,從小常在松山車站附近的平交道看著火車呼嘯而過,那些畫面早已成為我記憶中難以抹去的一部分。每當開車經過臺北機廠,看到裏頭那些訴說著歲月與故事的建築,總會在心裡默默希望,有朝一日能親自走進去好好參觀;如今,隨著國家鐵道博物館在7月31日正式對外開放,這個願望終於實現,我們終於可以近距離接觸這座擁有近百年歷史的文化地標;藉由這篇文章,就讓我帶大家一起走進這座充滿歷史與記憶的空間,親身感受鐵道文化的魅力吧!

臺北機廠的正門位在市民大道五段,也就是「京華城」舊址的對面,其實從這個角度看過去,背景正好是101大樓等信義區高樓建築群,歷史與現代的融合,也是國家鐵道博物館的一大看點。

雖說國家鐵道博物館已經正式開放,但其實目前所開放的範圍僅是第一期,從地圖上可以看到白色區域仍在籌備與修復階段;而根據官方資料指出,國家鐵道博物館預計在2027年轉型為行政法人營運,也將陸續開放更多區域,包括將主展館結合園區軌道系統,能配合鐵道文化主題選擇對應的館藏車輛,亦能延伸園區內的鐵道乘車體驗,加入鐵道餐車、鐵道劇場等各種展演形式。

大門口旁完整還原了臺北機廠員工出入口的樣貌,其實在台灣早期許多廠區的門口都長這樣,上頭還有各種標語,一進門就有一處值得留念的拍照打卡點。

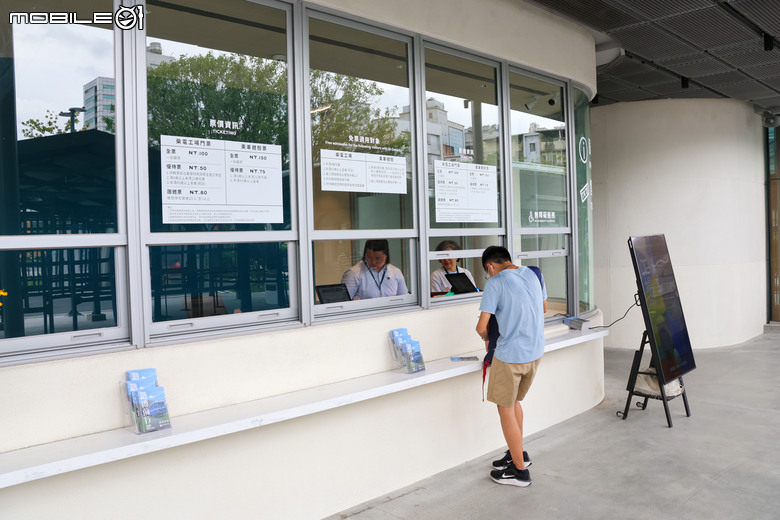

大門旁就可以看到售票口,但其實目前鐵道博物館除了「柴電工場」以及「乘車體驗」需要購買門票之外,其它區域都是免費參觀,所以包括「員工澡堂」、「總辦公室」以及「組立工場」等充滿歷史風情的展示區域都能在園區開放時間內進入參觀,而以我這次的參觀體驗來說,光是這些免費區域就能細細品味,即使是單純前來拍照留念都可以讓人流連忘返;但要注意的是,乘車體驗目前僅在例假日與國定假日營運,每天只有十個班次,建議可提前於網路購票以利安排體驗時間。

國家鐵道博物館參觀資訊

園區開放時間:週二至週日9:30~17:00(週一公休)

柴電工場:全票100元/優待票50元/團體票80元

乘車體驗:全票150元/優待票75元

門票的票面設計很有紀念價值,分別是S200柴電機車與DR2303柴油客車。

由於我前來參觀的時間並非假日,尚未開放乘車體驗,但還是捕捉到正在測試運行的藍皮柴油客車(DR2303);以歷史意義來說,目前國家鐵道博物館是台北市區內唯一的地面上可運行軌道,搭乘藍皮柴油客車一邊欣賞遠處的101大樓,在從前可說是想像不到的事情。

雖然目前僅開放部分區域,但我建議需要購買門票的柴電工場是絕對不可錯過的區域,內部忠實還原當年的車輛修復區域,並以影片、技術資料、聲光效果等,讓參觀民眾得以認識柴電機車的運轉原理及構造,現場也展示多輛修復完成的車輛,彷彿進入時光隧道重現當年的記憶。

汽車的V12缸引擎已經很少見,那你有看過火車的12缸引擎嗎?比頭還大的活塞看起來相當驚人!

照片中的這款S200系列柴電機車,是1960年代引進台灣、作為調車及支線營運等用途,並於2018年後全數退役,近半世紀以來在台灣鐵路歷史中扮演重要角色。

我曾經聽我爸說過,他年輕時曾經來過這裡參觀,但如今結合各種聲光效果所呈現的展覽區域讓他很驚艷,唯一不變的大概就是空氣中瀰漫的金屬與機油味吧!

柴電機車在台灣鐵路歷史扮演重要角色,其原理就是利用柴油引擎驅動發電機,然後再以電能帶動輪軸上的馬達,如此一來就具備大扭力的優勢,面對爬升率較大的地形,也能拖動噸位不小的車廂。

展區內也能進入已經修復完畢的車廂,在早期還沒有捷運的年代,肩負運送大量通勤民眾的任務。

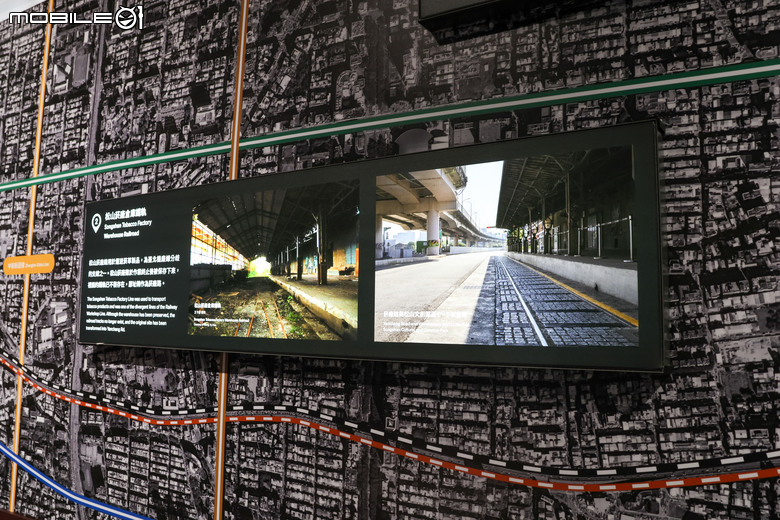

展區內也可以見到不少歷史文件與影像紀錄,像是臺北機廠仍在運作時,廠區人員上下班搭車的月台樣貌,還有台北市鐵路地下化的各種紀錄。

鐵道博物館旁的松菸就是過去的松山菸廠舊址,其實當年也是有鐵路運行,據說博物館內的乘車體驗,未來也有機會延伸至松菸。

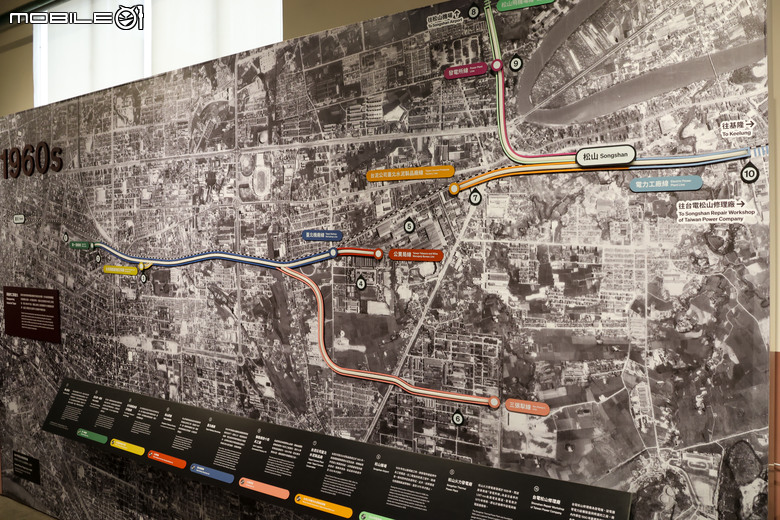

從這張1960年代的台北市空拍圖可以看到,當時的鐵路網分布在台北市各個區域,包括剛才提到的台北機廠、松山菸廠都設有車站,甚至還有於1986年廢止的三張犁支線,就位在目前的國父紀念館附近。

離開柴電工場後,一旁就是組立工場的區域,裏頭也展示多輛修復完成的車輛,像是照片中這輛S405柴電機車,曾在淡水線運行過,而來到鐵道博物館修復前,其實它是藍色的塗裝。

另外一個亮點就是忠實還原當時的觀光號餐車樣貌,桌椅擺設與餐具讓人很想坐下來用餐;其實我建議鐵道博物館可以規劃餐車區域,讓前來參觀的遊客提前預約訂位,在餐車內享用當年的各式餐點。

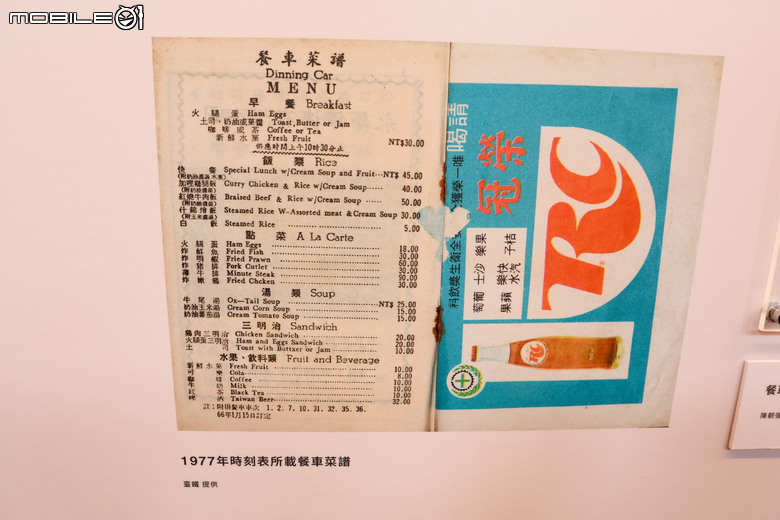

觀光號列車是台鐵於1961年起為了提升乘車體驗與品質,並以當時首款引進的空調列車,規劃為觀光號特快車,不僅規劃更舒適的乘坐空間,另外還有餐車區域,能在旅途中享受美味佳餚。

至於餐車上有販售哪些品項?這張1977年的菜單中可以見到供應早餐、快餐等各式餐點,雖然其價格跟現在相比看起來十分便宜,但各位要注意這是1977年的物價,當時在小吃店吃一碗滷肉飯大概是新台幣5元!

現場也有展示鐵路便當的演進史,可以看到台鐵從以前到現在的鐵路便當樣貌。

藍皮柴油列車的乘車體驗會經過組立工場旁,如果買不到票上車體驗,其實站在軌道旁欣賞也是令人印象深刻。

另外一個絕對不可錯過的區域,就是當年的員工浴室,目前也是不用門票就能進入參觀。

這個區域原為更衣室空間,中央設有長方形水槽,當年員工在泡澡之前,必須在水槽旁洗淨身體。

這應該是當年沒帶走的歷史古物吧!

可以看到澡堂內設有兩座圓形浴池,建築物本身的拱形窗戶,使得室內擁有絕佳的採光及氛圍,而這座蒸汽機構為復刻還原並非原件,但還是會不定時噴出「類蒸氣」,還原當時的浴池樣貌。

另外一處免費開放的區域就是「總辦公室」,內部規劃歷史介紹與文物展示,可以透過介紹認識台灣的鐵路發展歷史。

各位有看過清朝的火車票嗎?當時並沒有發行專用的火車票,而是直接將乘車資訊打印在郵票上。

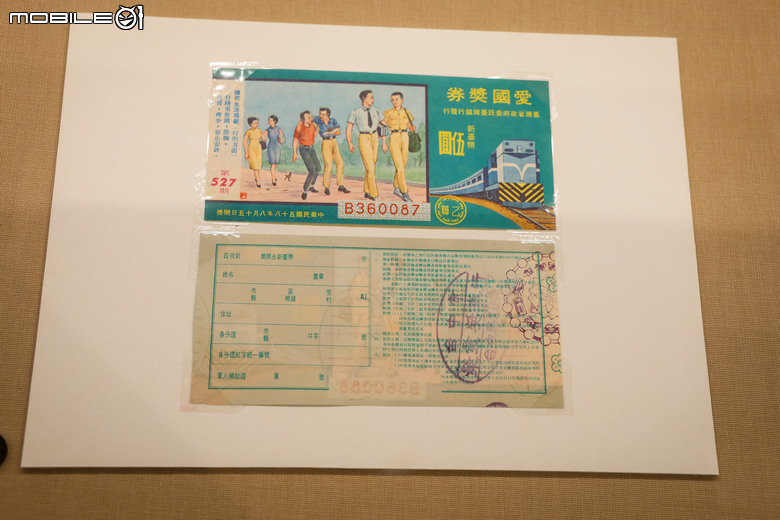

看過愛國獎券的網友,應該都超過40歲了吧!

小時候到爺爺奶奶家最喜歡翻閱的就是火車時刻表,因為他們家對面就是鐵軌,對照列車時間看看火車是否準時出現,但當時好像誤點的機率不小。

這裡也保留當時的辦公區域及各式物品,而且竟然沒有圍起來,雖然能讓遊客以更沈浸式的方式參觀體驗,但期間還是有看到遊客想要直接拉椅子坐或是移動桌上物品。

看過轉盤式電話的網友應該也超過40歲了吧!

將火車的椅子改裝成視聽室的座椅,可說是很棒的點子。

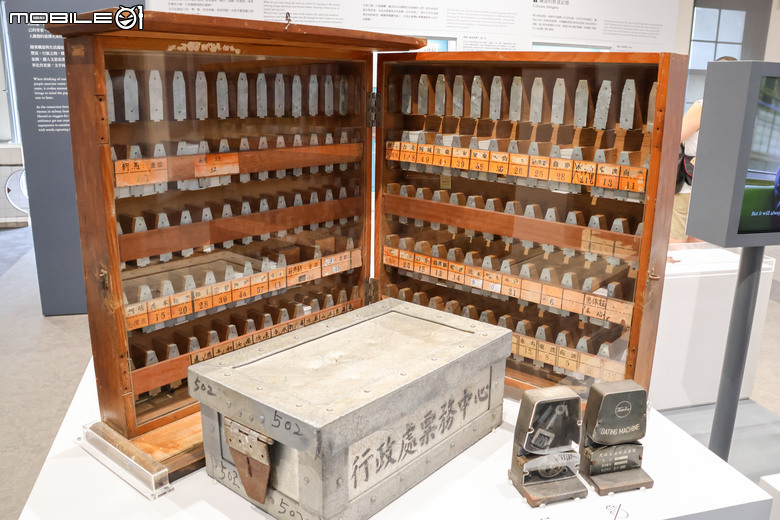

以前的火車票為票卡式的造型,我還真的看過售票室裡頭的這款木箱。

這裡展覽的各項文物相當豐富,就留給網友們前來細細品味吧!

大禮堂區域目前規劃為休憩空間,逛累了可以在這裡吹冷氣休息,未來也會不定時規劃為文創市集區域。

從前的食堂區域也有保留,但如果能規劃成真的可以在這裡點餐,也是個很棒的體驗。

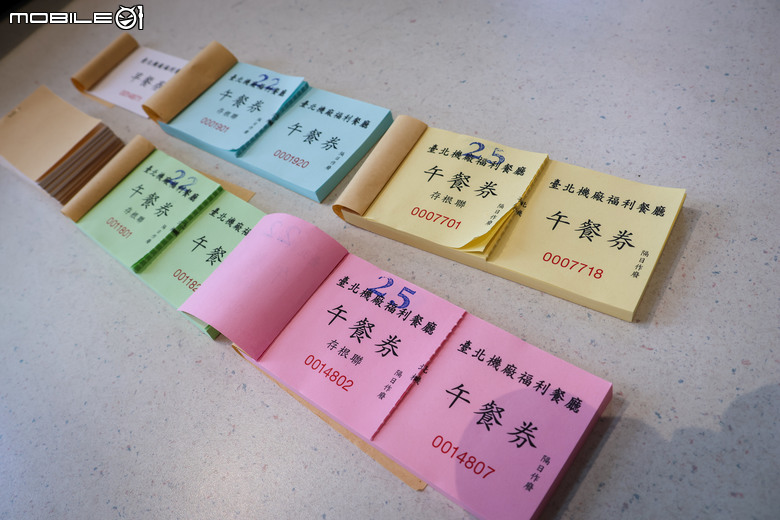

這些餐券應該是以前留下來的庫存品吧!

由於目前鐵道博物館剛開放不久,我認為還是有些值得改善的地方,像是內部步行的範圍不小,要是可以多規劃一些可以坐下來喝飲料還是用餐的地方,對於多數遊客來說會比較親切;但在參觀了一整天後,我認為鐵道博物館所帶來的體驗不光是那些修復完成的列車,包括具有歷史意義的建築物,從很多角度欣賞就能發現不同於現在設計風格的美感,加上各展區所規劃的資訊都很豐富,如果你喜愛鐵路文化或是台灣近代歷史,絕對可以用一整天的時間仔細品味。

附帶一提,鐵道博物館內也展示許多近代與鐵路相關的流行文化,像是音樂、電影、書籍等,像是照片中這裡提到了「戀戀風塵」這部經典電影,雖然這是關於兵變的故事,但我覺得,這世間有許多讓人放不下的回憶,也有太多我們抓不住的瞬間,但隨著時間過去,這些遺憾或許已經成為人生中不可或缺的一部分,就像是這座鐵道博物館,不只記載著台灣近代的鐵路發展史,更收藏了許多人那些說不出口的記憶與情感,身處這座充滿歷史的建築物,或許能找回一些自己曾經的模樣。