老狗看到笑友(就是從前那群玩微笑臺灣319活動的朋友),

分享在大稻埕慈聖宮週邊的美食攤享用的美味。

心想臺北都住了這麼久,竟然不知道在臺北橋下的某處有座媽祖廟,

媽祖廟外還有一大群攤販,賣著在地人讚賞的美食。

在此之前,老狗只知道延平北路三段兩側有一整排的有照攤販,

在黃昏時會開始賣起庶民小吃來,價位比起知名的士林等夜市來的低。

至於媽祖廟口的早市竟然是第一次聽到,

那不找個時間去探一探怎麼成? 畢竟在臺北住了30年了。

但是想歸想,天氣太熱可是什麼都吃不下。

於是等到夏天過去,九月秋涼才開始細部規劃,

正在「國家文化資產網」上的「文化資產地圖查詢」頁面,

看看附近還有什麼文化資產可以順便走走看看時,

不小心又見到了列名市定古蹟的「歸綏街文萌樓」。

光是看名稱會以為是文人雅士聚會之處,

但在拜了谷歌大神後才知原本是「窯子」,也就是政府准許合法營運的公娼館。

而且,在臺北市廢娼時期及之後,直到2011年之前,

都是為爭取性工作者權益的「日日春關懷互助協會」的所在地。

這棟建築在2006年時被臺北市政府指定為直轄市定古蹟,

時至今日成為全臺唯一保留的公娼館建築。

這麼一棟有故事的,與性產業有關的近百歲老建築,

建築內部保留當年作為公娼館時的格局,更是值得花些時間深入了解。

於是搭配了臺北橋頭一帶的幾棟老建築,

例如原臺北北警察署、延平教會、大稻埕教會、永樂國小等,

再加上幾間登錄為歷史建築的老屋咖啡廳,

規劃了一個下午的大稻埕臺北橋頭老建築散策。

因為到訪的地方共有十多個地點,如果全部放在同一篇的話,內容實在太多。

所以老狗把這一整個半天的活動分成上下2篇。

這篇先來分享前半段,主題大部分是和宗教有關的日治時期建築:

- 台灣基督長老教會大稻埕教會:這座教堂係由大稻埕富商李春生捐地獻建,因此老教堂外觀相當華麗,和延平教會相差甚大。這棟教堂建築落成於1915(大正4)年,在2007年時因空間不敷使用而欲興建新大樓,因此而有拆舊教堂之議。在臺北市政府即將指定舊教堂為古蹟之際,建築正立面因故被毀。後來文化局仍在指定為直轄市定古蹟的前提下,同意保留兩側牆面連同地基向前移動6公尺,正立面則按原圖復舊,後方新大樓中央凹入以容納舊教堂建築。2009年現今所見教堂重建完工,成為古蹟嵌入新建築的特例。

- 延平教會:這次小旅行行程中,走出捷運大橋頭站後的第一站。相對於大稻埕教會,直線相距只有300公尺左右的延平教會又是另一個故事。這棟建築為日治時期「台灣聖教會」之宣教場所,興建於1937(昭和12)年,為當年流行的仿哥德式建築樣式。而座落於熱鬧的太平市場內,又是另一大特色,顯示教會已經融入當地社區的生活當中。

- 大稻埕慈聖宮:這次大稻埕散策的重點之一,因為老狗從很久之前就曾聽說在大稻埕媽祖廟廟口兩側的小吃攤頗負盛名,是老臺北人的美食街,因此早就想造訪一番。不過老狗仍然不耐九月天的酷熱,以致於走到這裡時早已食慾全無。還是欣賞這座創建於1864(同治3)年,1916(大正5)年完成遷建落成於現址的百年老廟建築吧!至於廟口兩旁的傳統美食,就等冬天時再來造訪!

- 涼州街街屋:這一帶的街屋較近臺北橋,一樣有不少老房子。其中有文資身分的是位在延平北路與涼州街口的仁安醫院,以及涼州街108號。老狗個人覺得有特色的還有涼州街78~86號店屋與位在迪化街口的台北市義勇消防大隊延平中隊第一分隊。這些街屋大多為紅磚外表,接近「辰野式」風格,興建年代應該較早。

- 仁安醫院

- 涼州街78~86號店屋

- 涼州街108號店屋

- 和興漆行

- 義消延平中隊一分隊

- 永樂國小與太平國小:這兩所學校原本是一所學校,稱的上是大稻埕學校教育的濫觴。1895年日本領臺,先在現今永樂國小所在地設置學校,名為「日語傳習所」。至1898年改為「大稻埕公學校」。1909年因闢建現今延平北路,校地一分為二,東側為「大稻埕第一公學校」,西側在隔年成立「大稻埕女子公學校」。之後,在歷經多次新設學校及遷出後,在國府接收後對延平北路左右兩側的學校,分別稱為永樂國民學校及太平國民學校,至今依然是兩所不同的國小。但是只有永樂國小保留日治時期的教室建築。

老狗把這次大橋頭下小旅行的路線整理在這裡,有興趣的朋友可以參考!

以下各景點,按老狗造訪的先後順序排列!

⛪ 延平教會

因為臺北橋頭一帶,到現今還是臺北市區裡的鬧市,停車不易且費用高,因此老狗從家中搭著捷運來到這帶到訪。

從捷運大橋頭站出站時是在1號出口,原因是這裡有電扶梯,可以省去步行爬梯的體力。

而且搭捷運有個好處, 一下車到達地面就已經是臺北橋下。

幾乎不用走,這在天氣熱時是件幸福的事。

雖然九月已經不如7, 8月那麼熱,但還是很熱呀!

從1號出口對面巷子往內走個幾步,立馬見到這棟高塔上有個十字架的建築物。

單看背面及側面的尖拱窗與扶壁,不看前面高塔上的十字架,還不太容易猜出它是教堂。

走到建築物右前方,看了看外觀,真有幾分歐洲小教堂的古意。

據說入中中央高塔上原有小尖頂,只可惜後來被颱風吹壞,沒能修復。

再加上位在市場當中,大門外有好幾家攤商。

如此東西方街景的交錯,讓人有時空錯亂之感。

走到正前方,透過前方街邊的攤販拍攝正面照片。

這棟建築始建於1937(昭和12)年,1947年曾由李幫助牧師籌款整修。

外牆更新為洗石子工法,整體外觀是依然是當年流行的仿哥德式建築樣式。

具牛眼窗的鐘樓和尖拱入口,於中世紀哥德教堂中常見,為傳統西洋教堂代表性樣式。

牛眼窗是一種具裝飾性的圓形窗戶,可開於牆上和圓頂上,為富當代特色的建築樣式。

塔樓中段有著融入基督教三位一體概念設計的尖拱窗。

三位一體為基督教教義中泛指聖父、聖子、聖靈為完全神,同為一神。

尖拱窗比例狹長但進光亮較少,亦適合教堂氛圍。

下方的尖拱入口。

所謂「尖拱」,為雙心拱的一種,在拱的上端呈現交點。

雖然大門敞開,但不知是否有開放參觀,老狗就不擅闖了。

外觀整體以洗石子工法所製,全立面保持優美的建築量體與和諧的比例,簡單樸素。。

走到建築物左前,再透過攤販拍張側前方紀念照。

位在教堂外的延平北路二段247巷就是太平市場所在。

到了中午還是人來人往,十分熱鬧。

走過市場街道,往永樂國小與太平國小之間的延平北路二段過去吧!

延平教會所在位置:

🏫 永樂國民小學、太平國民小學

在老狗三十多年前剛到臺北念大學時,經過延平北路時就發現兩所國小位在一條路兩側的奇特狀況。

當時除了覺得可能是因為臺北人口密集,

一所小學無法容納所有的小朋友,所以才會在旁邊再蓋一所小學。

後來才知道這2所小學原本是一所學校,而且是大稻埕學校教育的濫觴。

1895年日本領臺,先在現今永樂國小所在地設置學校,名為「日語傳習所」。

1898(明治31)年改為「大稻埕公學校」,已經是真正的學校。

1909年延平北路闢建,而將校地一分為二,分為東、西校區。

西側在1910年成立女子分校,隔年獨立為「大稻埕女子公學校」。

之後在1917(大正6)年遷出,成為現今蓬萊國小的前身。

原校址接續成為「大稻埕第二公學校」校址,

1920年新址落成又遷出,成為現今日新國小前身。

1925年又成為大橋公學校臨時校址,同樣在大橋公學校校舍完工後遷。

1930(昭和5)年,正式使用西側舊校舍成立永樂公學校。

直到國府接收後,仍舊作為永樂國民學校至今。

東側則自1909(明治42)年之後仍做為「大稻埕公學校」,

一直到1917(大正6)年改稱為「大稻埕第一公學校」。

1922(大正11)年,改稱「太平公學校」。

直到國府接收後,仍舊作為太平國民學校至今。

所以就這樣出現延平北路兩側為兩所不同的國民小學的奇特景觀。

但是只有永樂國小保留日治時期的教室建築,且已經被登錄為歷史建築。

走在延平北路二段上,沿著道路興建的這一整排就是日治時期的老校舍。

最大的特色就是走廊有連續之拱形廊。

走到大門入口這個位置,就可以明顯看出「折衷主義」設計風格。

以垂直與水平線條來做為整棟建築的主要裝飾,間以少許泥塑線條點綴。

延平北路上的行道樹蓊蓊鬱鬱,很難看的清楚老教室的全貌。

想要近看老建築就要走到旁邊的人行道上。

而老狗一路走過來,其實是走在太平國小這一側。

經過了太平國小的側門。

還有和永樂國小相對的大門。

可以看到現在新建的校舍,外型可能有參考之前拆除的舊校舍。

永樂國小與太平國小的位置:

🏛 仁安醫院、涼州街街屋、台北市義勇消防大隊延平中隊第一分隊

即然走到了永樂國小外,那當然不能忘記在街角對側的仁安醫院。這棟醫院建築興建於1927(昭和2)年,為臺灣總督府公費生柯謙諒醫師所開設之醫院。

柯醫師行醫50餘年,之後又由家族成員接續衣缽,繼續為民眾服務。

這棟醫院建築見證日治時期的太平町街區,以「本島人」為主要組成的區域。

建物本身為磚砌承重牆、樓板為鋼筋混凝土、轉角處有花飾山牆、

立面以洗石子混白色磁磚、一樓柱式有柱頭裝飾,室內格局多維持原貌。

以上皆是被指定為市定古蹟的理由。

老狗在仁安醫院還沒被指定為古蹟時就曾經去造訪,應該是在2018年時。

當時寫了這篇分享文,有興趣的話可以看看…

臺北市 大同區 仁安醫院 -- 全棟保留為歷史建築的"先生館"

所以這次在大橋頭一帶遊盪,原本就只規劃路過,拍拍外觀照片而已。

仔細看看,臺北市政府對古蹟保護算是挺好的,沒有什麼改變。

- 右視

- 正視

- 左視

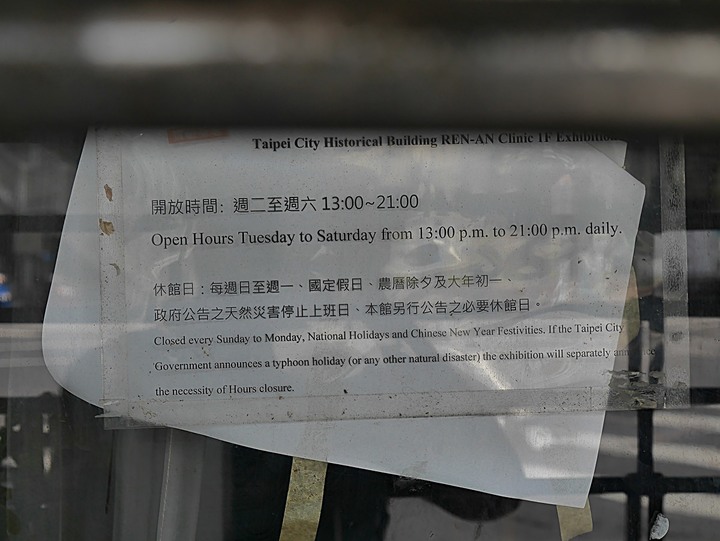

老狗到訪時大門深鎖,因為時間不對。想參觀從前的「先生館」,記得不要太早來。

對了,星期天和星期一也不要來,因為休息。

在永樂國小與太平國小南側的涼州街上有不少民宅老屋。

如果想看看老街區,又不想走訪已經過度商業化的迪化街的話,

倒是可以考慮來這裡走走。

這一排老屋的門牌在80~88號之間,外觀上有著所謂「辰野式」風格。

就是以紅磚與灰泥相間,構成建築物外牆的裝飾語彙。

這一排也在涼州街上,靠近迪化街交叉口,同樣也帶有「辰野式」風格。

但頂部的山牆裝飾繁複,帶有文藝復興主藝的風格。

也就是一般人所稱的「巴洛克」風。

其中門牌為108號這一間已經被登錄為歷史建築,1927年竣工。

原為人蔘買賣店,後來陸續有著不同的用途。

建築物外觀的重點在於歷史主義建築樣式。

後面這一段接近迪化街,因此建築風格與迪化街頗為近似。

位在涼州街、迪化街轉角這棟是老狗年輕時就知道的建築物。

因為外觀很有特色,與迪化街上的精巧裝飾走完全不同的風格。

這棟建築是義消的隊部。

隅丸建築配上拱窗與水平線條,以及極少數的幾何圖形裝飾,

完全就是折衷主義風格的展現。

二樓的窗戶還保留著重錘窗。

只是現在文化資產中還沒有它,不知何時會被登錄?

再回頭想想,做為義消的隊部,是否就不會發生「古蹟燒亅了?

老狗在回到延平北路的一路上,順手拍了一些老屋,一起在這裡分享。

迪化街的街屋。

在涼州街旁小巷裡的街屋。

涼州街上有家賣俄羅斯工藝品的商家,門口擺著大大的俄羅斯娃娃。

這就是賣俄羅斯商品的店家,異國風味相當濃。

在這一段放上仁安醫院的位置,想看看涼州街上的老屋,可以以此為起點。

🏛 大稻埕慈聖宮

從仁安醫院順著延平北路走個幾步,就會到達大稻埕慈聖宮的外山門。話說這走個幾步,還真是只有幾步,因為不到50公尺就看到這座現代廟宇山門。

從前的老狗是怎麼樣也不會把這座山門和身為百年古剎的慈聖宮聯想在一起…

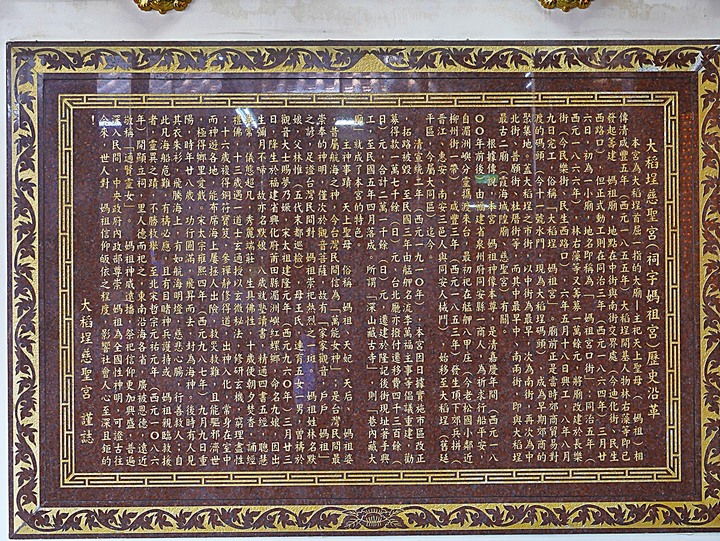

簡單來談談這座媽祖廟的歷史吧!

1853(咸豐3)年,艋舺發生「頂下郊拼」。

之後遷移(逃難)至大稻埕的同安人,開始為他們自福建分靈請來的媽祖找尋棲身之所。

1855(咸豐5)年,由同安人領袖林佑藻開始募款及籌劃建廟,至1864(同治3)年落成。

位置在現今的民生西路與迪化街口,為一小廟。

之後,於1866(同治5)年再次募款新建,於1869(同治8)年新廟完工。

位於現今的民生西路與民樂街口,廟門正對當年的對渡碼頭,即現在的大稻埕碼頭。

時稱「大稻埕 媽祖宮」。

1910(明治44)年,日本政府實施市區改正,「大稻埕 媽祖宮」被迫拆除遷移。

原先建材大多保留,交由當年知名大木匠「彬司」(陳應彬)在1914(大正3)年於現址重建。

1916(大正5)年落成,大致上即是現今所見面貌,共有二進二廊。

1994年曾重修前殿,因此三川門的石雕看起來較正殿為新。

站在延平北路旁的外山門下,會發現怎麼有座廟宇藏在巷子裡。

「巷內藏大廟」是大稻埕媽祖廟的最大特色。

而另一個特色是是廟埕空間相當大,整個廟埕被巷道分割為兩部分。

在建築物櫛比鱗次的大稻埕一帶,還能有一片空間做為香客的停車場。

而在廟埕沿巷道的左右兩側,各有一大片空間出租給攤販。

於是在廟口形成很有特色的早市小吃聚落。

老狗到訪時已經過了中午,部分攤販已經結束一天的工作,收攤了!

可不要誤會以為是倒店…

- 右側

- 左側

至於向這些攤販點的小吃在那兒吃?

廟口三川殿外兩側的廟埕就是最天然的飲食空間,

而且還順理成章的附帶提供機車停放。

不信請向左右兩側看一看。

- 右側

- 左側

至於媽祖廟呢?當然在廟埕正中央呀!

廟前正中央是媽祖和千里眼、順風耳的地盤,機車和餐桌可不要來造次…

說實在話,在北臺灣要找到像這樣在廟口「開吃」,

而且還露天的場合,可能真是絕無僅有。

畢竟北部到了秋冬季時常下雨,這些攤販要怎麼做生意?

等到冬天再來吃一攤,就了解了…

不開玩笑了!

來看看這座由著名的「彬司」所重建的媽祖廟。

雖然格局只有二殿二廊,但氣勢可不會輸給其他的中型媽祖廟。

不止地基墊高外,光是前殿(三川殿)的屋脊高度就相當的高。

仔細看看屋頂上的各個裝飾,剪黏與唐三彩數量相當多,令人眼花瞭亂。

中脊上有雙龍與福祿壽三仙,中層的西施脊有麒麟、虎、豹、獅、象。

西施脊下層有八仙,還有魚蝦…

兩側則有鳳凰,以及臺灣本地盛產水果。

規帶下方都有排頭戲齣,共4組。

- 虎邊

- 中脊

- 龍邊

看看規帶末端排頭的戲齣演些什麼吧!

老狗是看不懂啦!

- 虎邊外側

- 虎邊內側

- 龍邊內側

- 龍邊外側

屋頂上很精彩,屋頂下不遑多讓。

站在三川門下抬頭一看,會見到許多件精彩的木雕,像是員光與獅座。

不適合雕刻的木構件則以彩繪裝飾,五彩繽紛,相當漂亮。

有看到單手撐住的大力士嗎?

- 虎邊檐下

- 龍邊檐下

三川殿的檐牆全部都是石雕,龍柱雕刻也相當細緻。

中門兩側對聯「第一門開觀音山拱秀 數千艇聚奎府水流輝」,

寫的就是昔日「大稻埕 媽祖宮」前舟楫商賈雲集的景象。

檐牆上的一對透雕都是「螭虎圍天官」。

中門上的廟匾不大,但是旁邊的斗拱木雕很細緻,下方的門框還有石雕字。

旁邊的落款年份為「同治丁卯」,即1867(同治6)年。

應該是從「大稻埕媽祖宮」時的舊廟拆下重組於此的。

這樣的狀況在廟裡許多地方都可以看見。

中門兩側檐牆石刻、兩側的龍柱、以及兩側對看堵上的石雕都相當細緻、精彩。

其中有不少件落款年分是「同治」,包括一對龍柱和三座門的石刻門框。

可以從這裡推斷都是「大稻埕媽祖宮」時就已經存在的構件。

- 虎邊對看堵

- 虎邊檐牆與龍柱

- 龍邊檐牆與龍柱

- 龍邊對看堵

至於中門兩側的石獅就看不到落款,不知道會不會是近代的產物?

- 虎邊

- 龍邊

還沒走進廟裡之前,會先見到幾面有歷史的匾額。

這面「惠澤覃敷」上寫著大正9年,是遷移至此地之後的贈匾。

三川門內側的大木結構,不論是彩繪或木雕都很精彩。

特別是雀替與員光,有精緻木雕又有彩繪。

- 員光與省替(虎)

- 虎邊

- 龍邊

- 員光(龍)

至於三門的門神應該都是重製過的,彩繪相當新的感覺。

虎邊的宮女手上拿的應該是牡丹和酒壺,代表「富貴進福」。。

龍邊的宦官一老一少,手上拿的分別是劍與印,代表意義就不了解了。

- 虎邊

- 中門

- 龍邊

三川殿與正殿之間是內埕,兩側有過水廊。

站在三川殿下,可以見到正殿的屋頂,裝飾一樣精彩,可惜被棚架擋住,不能看到全貌。

兩側過水廊的石柱上的落款年號就是「大正8年」,也就是遷移至現址才增加的。

- 虎邊過水廊

- 龍邊過水廊

正殿前方地面上的御路,造型古樸。

在側面牆上有這一大片文字,仔細讀一讀就會知道慈聖宮的故事。

現在的廟宇為了避免參拜者不知道如何祭拜,很常見到在明顯處放了這樣一張示意圖。

這樣同時也讓我們知道廟裡有那些神明。

所以,想拜月老求姻緣,也可以來這裡!

正殿裡大部分空間,香客是不能進去的。

只能在貢桌前參拜媽祖。

由於正殿的大木結構已經被香煙所薰黑,光線又不夠,難以清楚欣賞。

能清楚看到的構件,就只有正殿外側的龍柱。

這對龍柱落款在同治丙寅年,也就是1866(同治5)年,「大稻埕 媽祖宮」剛落成之時。

- 虎邊龍柱

- 龍邊龍柱

正殿兩側牆面上則有龍虎剪黏與唐三彩,但是都已經被香煙薰黑。

側門上還有宮女彩繪,很少見。

- 虎邊1

- 虎邊2

- 龍邊1

- 龍邊2

在三川殿與正殿兩側的廂房,分別陪祀奉不少神明。

龍邊中間廂房祀奉的是福德正神、月老與虎爺。

龍邊後面廂房祀奉的是太歲。

龍邊前面廂房祀奉的是關聖(文衡)帝君。

龍邊最前面廂房祀奉的是文昌帝君。

正殿後方則祀奉「龍井公」。。

祀奉龍井公的小祠。

旁邊有2棵好大的雀榕,一在右,一在左。

虎邊後廂房則是祀奉觀世音菩薩。

虎邊中間廂房祀奉的是三寶佛。

虎邊前面廂房祀奉的是註生娘娘。

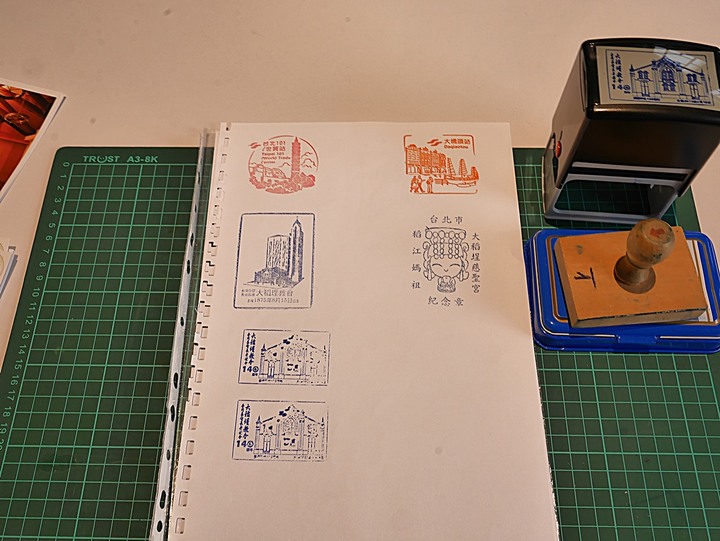

在服務台發現1顆紀念章,先收起來再說!

參拜完畢,走出慈聖宮,廟前的食客好像越來越多。

天氣這麼熱,可以坐在這裡吃熱食,真的很厲害…

沿著廟旁的小巷走到廟後,看看這座百年媽祖廟的後牆,還真的看不出來廟宇的樣子。

至於為什麼會走到這裡來? 因為轉個彎就到下一站了!

先放上大稻埕慈聖宮的位置。

看到地圖就會覺得這兩座東西方的宗教設施,在大稻埕一帶怎會那麼近?

⛪ 台灣基督長老教會大稻埕教會

大稻埕教會離大稻埕慈聖宮不到100公尺,但卻先後在1915~1916(大正4~5)年落成。可見在20世紀初年,大稻埕已經國際化到可以容納不同的宗教相聚於一地。

這座教堂由於係由當年的富商李春生獻地捐款而興建,

因此整體外觀華麗,除了滿足基督教教堂的建築特色外,

還融入了臺灣的本地建築文化。

除了建築本身美侖美奐之外,這座教會在被指定成古蹟之前還發生了不少故事。

老狗在2018年就曾經造訪這座稱的上老的新教堂,

當時將那些故事寫成了這篇文章來分享,有興趣可以點選詳讀:

臺北市 大同區 台灣基督長老教會大稻埕教會 -- 轉角遇見老教堂

相同的內容就不再贅述,想了解過往故事的朋友可以點一點上方的連結。

這回就專心看建築就好!

從大稻埕慈聖宮走過來不用3分鐘,在廟後拐個彎就看到遠方的老教堂。

有者紅磚外表,長條窗及白色泥作裝飾。

長條窗是教堂常見配備,是兼顧採光與通風的設計。

至於紅磚外表與白色泥塑裝飾,則是1910年代在臺灣盛行的洋風建築外觀。

走到教堂的左前方,正好可以見到後方的新大樓。

很顯然的,教友們當年設計這棟新大樓應該費盡心機。

新舊交映,不論外牆、造型、外牆色調,全然無違和之感!

從這個角度也可以見到新大樓將部分舊教堂建築「包進去」了。

與老教堂有一巷之隔的,就是教堂的捐贈者—李春生家放的住宅。

雖然是新建大樓,但外觀依然保留大稻埕街市的建築風格。

與大稻埕教會相得益彰。

雖然老教堂外觀依然保留剛落成時的樣貌,

不過在2002年發生拆除教堂正立面事件後,只剩左右兩側牆面是真正百年古物。

- 左牆

- 右牆

現今所見正立面是參照教堂舊貌,於2009年完成重建的。

正立面由一對希臘柯林斯式(Corinthian order)雙柱,將將教堂立面做完美的三分切割。

意謂表達基督教父、子、聖靈三位一體的教義。

山牆兩端則各有一座小尖塔,開窗則採哥德式對稱式雙窗,

教堂建築常見於正中央開門,但大稻埕教會卻不在中央開門,而是在左右側各開1門。

據說是為區隔男女分別由左、右入口進出,為保守的民風所設計的建築觀念。

仔細看看山牆中央部分。

正中央有一扇周圍由泥塑裝飾的牛眼窗,下面則有哥德式的尖拱。

中央部分的中央位置有一石匾,上書「禮拜堂」,

左右書「救主降生 一九一五年」、「大正四年 李春生建」。

這座教堂可說就是由李春生獨資興建,所以才能留下這樣的匾。

大稻埕教會自重建完成後一直開放民眾參觀。

只要避開教友做禮拜的時間,這裡的工作人員都很歡迎。

一進門就見到老朋友,上次造訪時當然蓋過一次,這回再蓋一次。

教堂內部挑高相當高,有種莊嚴隆重的感覺。

屋頂的木材並非實木,而是用木屑擠壓而成的柱材。

當年考量的因素是為了兼顧生態保育及結構強度,因此教會派員赴美國考察這種新材料。

不過當時國內尚無人使用這種建材,因而辦理專案進口。

這座管風琴堪稱是大稻埕教會的鎮會之寶,共有2,377支音管管件。

由瑞士Mathis公司承製40支音栓,採機械式觸鍵裝置。

它於2013(102)年建造,目前為全臺灣第四大管風琴組。

也只有像大稻埕教會挑高如此的高,才能容納的下這組超大型樂器。

仔細看看管風琴的下半部。

教堂兩側就如同外觀所見,都是狹長型的哥德式窗,藉由光影塑造教堂內部神聖的氣氛。

- 左側

- 右側

在教堂內的一隅,有一部看起來像是古董的琴。

個人覺得很像是風琴,或許是從前教友唱聖歌時伴奏使用的樂器吧?

走出教堂外,看到地面上的教堂平面圖。可以明顯的看出「新包舊」的設計。

上面的1915年就是教堂啟建的那一年。

參觀完畢,來分享大稻埕教會的位置:

為了避免讓這篇文章變的太冗長,行程後半段的文萌樓、原臺北北警察署/臺灣新文化運動紀念館、老建築咖啡館群、新芳春行和阿桐阿寶四神湯及大埔鐵板燒台北民生店的分享內容,就麻煩駕臨另一篇分享文:

文萌樓、原臺北北警察署、新芳春行、老建築咖啡館群,外掛阿桐阿寶四神湯+大埔鐵板燒— 大稻埕臺北橋頭散策 第二部