這是什麼地方呀? 先賣個關子!

大約在今年5月時,老狗在網站上亂逛時,發現公館一帶竟然有兩座眷村?

而且,這兩座眷村建築物部分獲得保留,而且也都才部分完成整修不久。

對於從小在眷村邊緣長大的老狗而言,眷村可是兒時回憶的一部分呀!

所以就在6月找了個沒有下雨的週六,先到公館南側的煥民新村去逛逛。

那次的遊玩紀錄就在這篇分享文當中。

蟾蜍山聚落文化中心、芳蘭大厝、義芳居與臺大校園老建築「們」— 公館週邊多元文化地景巡禮

但是今年6月的天氣實在很糟,南臺灣幾乎快乾掉了,

臺北卻是天天下雨,不利於戶外活動。

到了7, 8月,臺北市區內的戶外氣溫高到令人感到快要窒息。

於是走訪公館一帶的另一座眷村—嘉禾新村的計畫就一再延後。

直到時序進入9月,白天的氣溫終於降了個幾度,比較適合到戶外走走。

趁著這個週末好天氣,早上公車一搭,只花15元就來到臺電大樓。

先走訪位在舊三總後方,已經部分開放參觀的嘉禾新村。

再順道走訪已經10年未曾造訪的自來水博物館。

但,自來水博物館已經營運二十多年了,有什麼好看的?

當然有呀!

當然不是這個(就算是也不能承認)……

已經好長一段時間,不曾見到自來水博物館 的最主要建築—臺北水道水源地 唧筒室(白話叫做抽水機房)。

這棟興建於1908(明治41)年的後西方文藝復興風格建築,

是整個自來水博物館園區給遊客的第一印象,

也是遊客最喜歡拍照留念的場景。

但是老狗這次要參觀的重點可不是這個,

而是在2019年2月5日才對外開放參觀的觀音山蓄水池。

這棟半地下建築完工於1909(明治42)年,

位在公館的小觀音山頂上,海拔標高大約42公尺左右。

如今已不再使用,內部如同「地下水宮殿」一樣的令人感到震撼。

另外,還順道走訪了臺北水道的免門票區域,

就是位在自來水出水端的量水室。

這棟建築興建於1913(大正2)年,為用來計算自來水出水量的建築空間。

它的外圍現在是開放廣場,不用買門票就可以自由出入。

還有在廣場裡面的親水體驗教育區。

因為先前因COVID-19疫情而停業,所以現在也一樣可以自由出入。

作為COVID-19疫情的遺跡紀念物來看這一區,感覺有種淡淡的悲傷…

以下就來分享這個在九月初的週六,

老狗在公館的徒步旅行造訪了那些有趣的地方吧!

🏠 嘉禾新村

嘉禾新村是臺北市區內獲得保留的4座眷村之一。其他3座分別是四四南村、中心新村和煥民新村。

老狗走訪完這裡,臺北市區現存4座眷村就都走遍了…🎉

嘉禾新村所在位置,

在1932(昭和7)年時由日本殖民政府規劃為臺北市都市計畫八號公園(即川端公園)。

1938(昭和13)年開闢公園時,當時的日本已經步入軍國主義,且侵華戰爭已經啟動。

在一切以戰備為優先考量下,部分空間作為做為日軍砲兵聯隊營房基地之用。

二戰結束後,國府接收日遺建築與設施,

由聯勤通訊兵在此地設立「聯勤通訊器材修理廠」,大量外地移民開始進入此地。

1956年,聯勤通信修理廠遷至桃園中壢通信基地勤務處。

國防部將此地的軍營房舍改建為眷村,供聯勤軍眷居住。

之後又有來自鄰近國防醫學院的軍眷遷入。

自1970年代起,由於居住的建築日漸老舊且不符時代需求,

因此眷村居民陸續開始翻建房舍。

直到2014年,眷戶陸續點交遷出,將土地交還國家。

同時也有民間團體向臺北市文化區提報此地為文化景觀及古蹟,

但有部分眷村建築被拆除。

2015年8月,眷村部分建築被登錄為歷史建築。

2022年部分建築完成整修,分階段開放民眾參觀。

嘉禾新村是少數依工作單位人員之居住需求而興建之聚落,不同於其他一般眷村。

居民主體為聯勤員工及眷屬,且大部分建築為「公地自建」。

不同於一般眷村由兵工統一興建相同樣式的建築。

因此眷村內建築有大有小,依軍階高低而有所不同。

目前被保留下來的建築主要為日遺建築,

以及陸軍供應部軍法組進駐時所興建的辦公用建築。

因為尚未全區整修完工,所以只開放部分區域給民眾參訪。

下面照片中這棟就是嘉禾新村的門面,眷村中最大型的建築物—張載宇將軍寓所。

從臺電大樓往嘉禾新村走過來,會先經過三軍總醫院外圍。

雖然三總已經搬到內湖很多年,但在公館還是留有門診。

另外,旁邊的宿舍也都還是,圍牆上的「三軍總醫院」當然也都在。

順著圍牆走到旁邊的巷子裡,沿著巷子走到快到底,就會見到嘉禾新村。

這條巷子在假日沒什麼車,平日好像是調撥用的道路。

再往前走一小段路,就會見到這棟建築物,外觀很有美式鄉村住家風格。

這棟建築是歷史建築「盧致德院長宿舍、國防醫學院附設學人新村暨愛德幼兒園」其中的一部分。現在是美國醫藥助華紀念館。

再往前會經過國防部學人新村,是一大群興建於1960年代的西洋建築。

以現在的眼光來看,這些建築外觀就是60年前在美國流行的建築樣式。

從前這裡都是住著國防醫學院的教授們。

雖然已經在2017年被登錄為歷史建築,但現在仍然有居民居住於此。

大門口有警衛看守,並未開放對外參觀。

再往前幾步路就會見到這棟大房子,也就是嘉禾新村的門面—張載宇將軍寓所。

門口設有小型停車場,或許那天想來參觀就可以開車來了。

紅色的大門是目前嘉禾新村開放參觀區域的入口。

開放時間就如這面告示牌所說,只有週五~週日的11時至18時。

老狗來的早了點,所以先在外圍逛一逛。

現在的文資整修都不會有太高的圍牆,可以看到保留區內的建築外觀。

這面牆位在嘉禾新村內,應該是以前眷村建築的一部分吧!

嘉禾新村的外圍是永春街,從鏡子裡可以看到永春街上的房子。

永春街的一側是嘉禾新村,另一側則是一般民眾居住的民房。

嘉禾新村在照片的左側,後期由居民自行搭建的房屋都已經拆除。

照片的右側則是民宅,怎麼看都像是違章建築。

實際上是早年依附嘉禾新村而形成的聚落。

據說都是佔用公有地自行搭建,形成位在眷村外圍,

供應眷村內居民生活所需的日用品市集。

目前嘉禾新村內只剩下依文資法登錄為歷史建築的那幾棟。

可能是日治時期留下來的軍舍,或是後期搭建,狀況較好的樓房。

其他的已經全數拆除,所以整座眷村看起來很不像眷村,因為空地真的大。

轉個方向可以看到昔日眷村內的道路。

遠遠見到這棟有著入母屋造的建築,想必是日治時期留下的建築。

接近即將開放的時間,慢慢的走回入口附近。

眼前這棟建築規模還真不是普通的大,如果是私有物業的話,應該是豪宅中的豪宅。

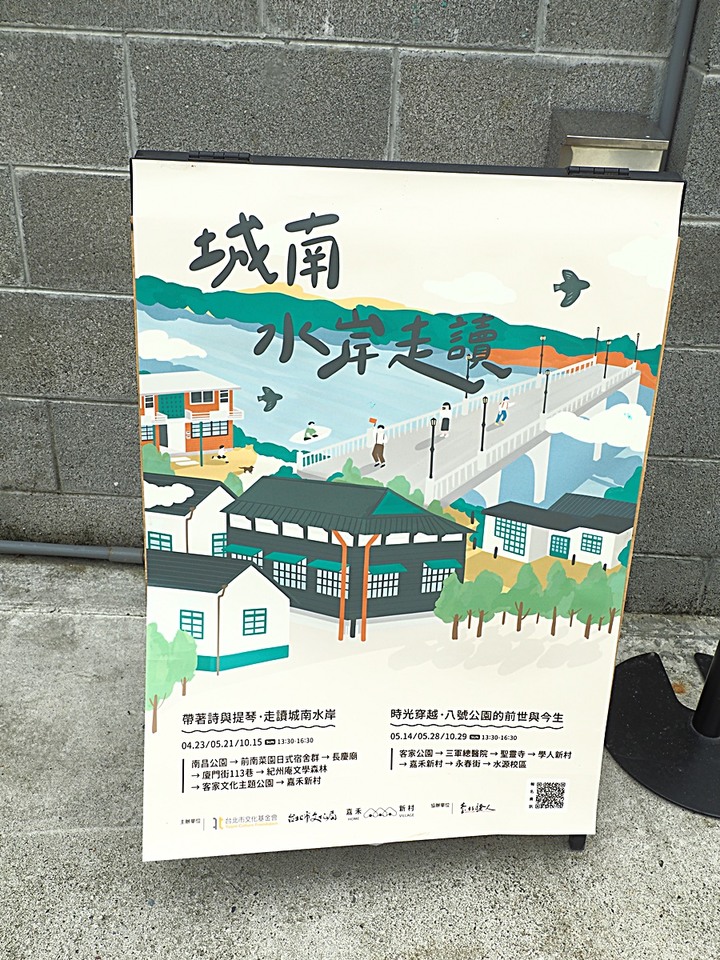

嘉禾新村已經開放大約半年,也曾經辦了一些認識社區的活動。

看了一下,還有場次在10月,天氣涼一點後可以考慮報名參加。

花個少少幾百元就可以獲得不少文史知識,如果有興趣的話,其實挺划算的!

大門已經開啟,走進門去看看囉!

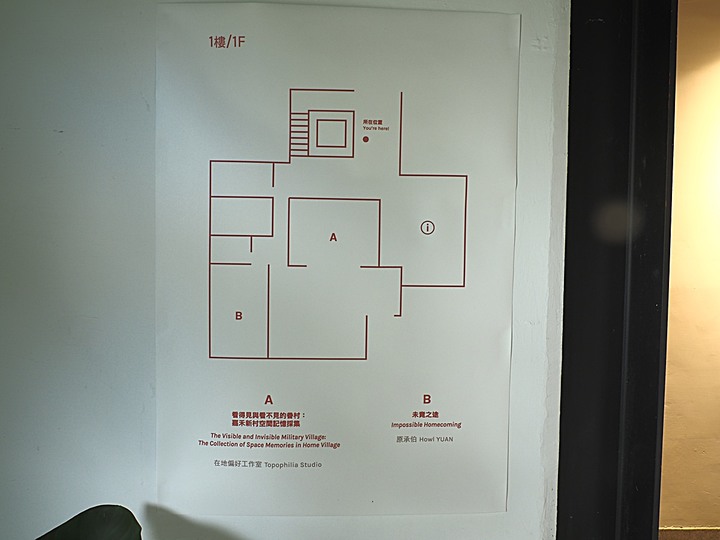

牆上掛著嘉禾新村全區的平面圖。

紅色大門的位置就在左上角的紅點處。

事實上,目前只有左上角佔1/4的嘉禾親子館和嘉禾故事館開放參觀而已。

其他的空間已經完成整修,但還沒開放參觀。

就老狗在參觀的過程中聽到工作人員的口述,預計是會在10月全區開放。

嘉禾親子館的內部空間挺大的,好像要預約參加活動才能入內。

老狗家已經沒有小朋友,所以就不進門去了!

另一邊是嘉禾故事館,就是張載宇將軍的寓所。

內部空間有2層樓,1樓簡單分成2大區。

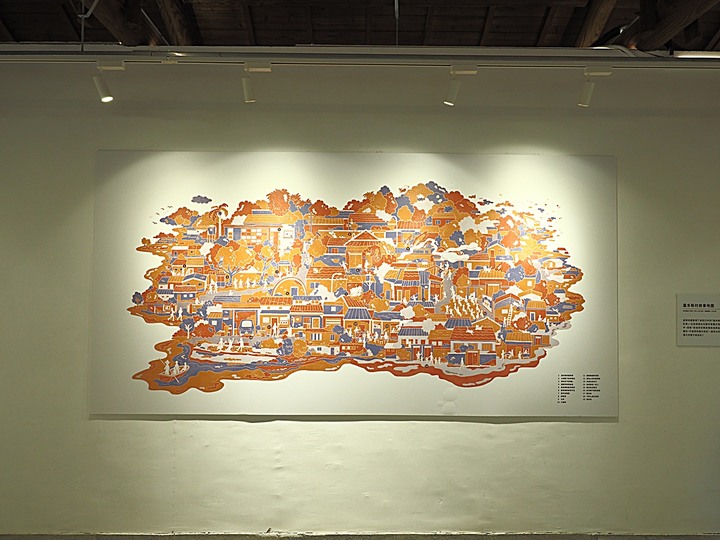

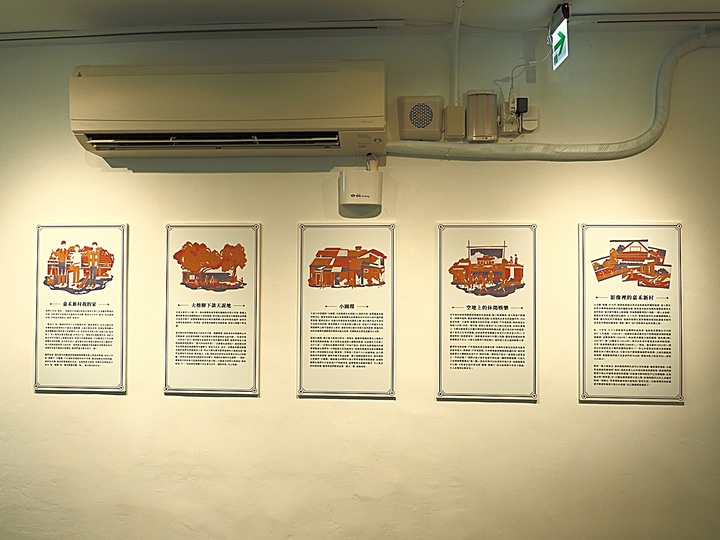

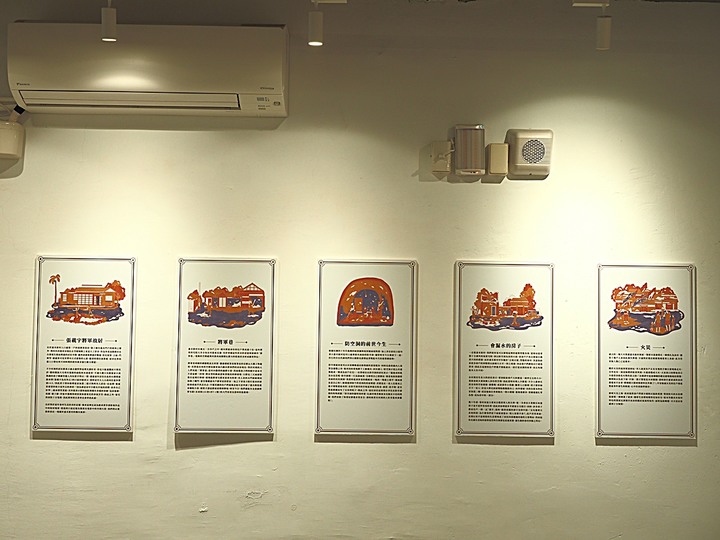

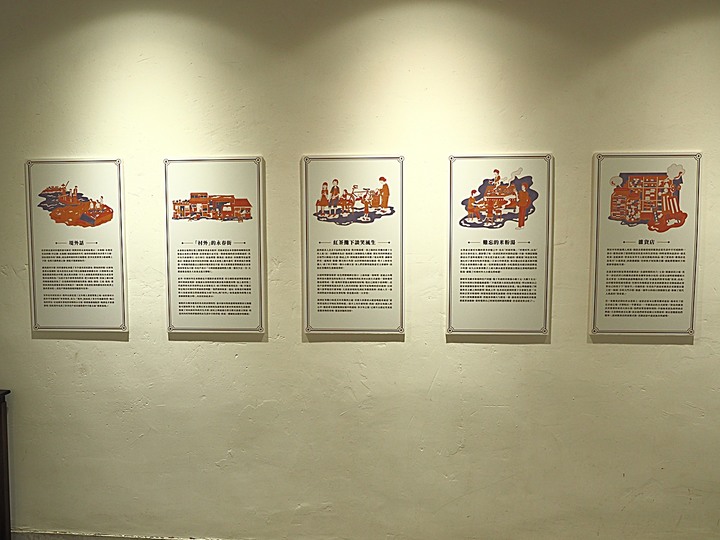

A區是簡述嘉禾新村空間記憶,B區則是做為其他活動的展示空間。

B區中展出許多活動DM與海報。

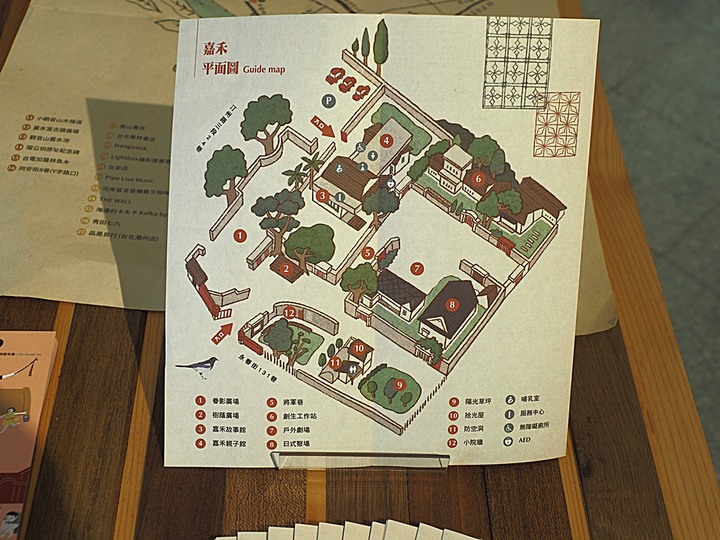

其中有一份是嘉禾新村的全圖。

目前開放的就只有左上角這一塊,編號3及4的這2棟建築。

另外還有就是嘉禾新村在公館的位置,以及與其他文化資產之間的相關位置。

這在安排玩耍行程時可是相當重要,因為要知道相對位置才能一併安排行程呀!

像老狗就安排了自來水博物館與寶藏巖,但是爬完小觀音山後就沒力了…

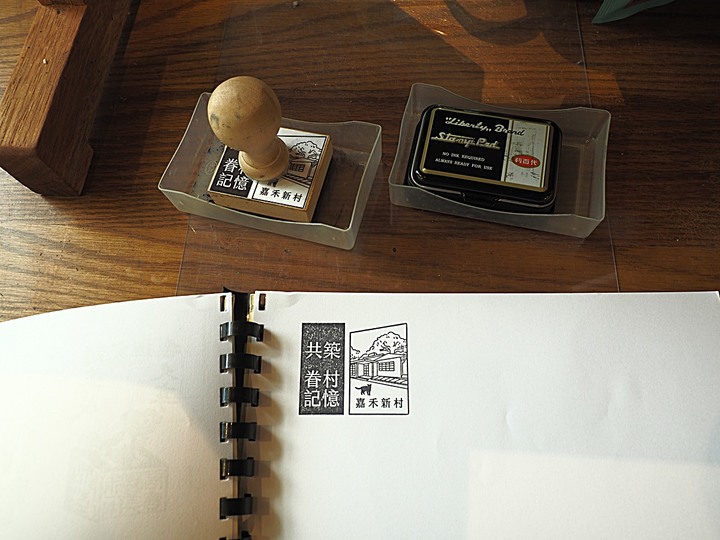

在這裡有一顆紀念章,收集回家去!

A區的空間應該是原本的客廳,有一大片面對庭院的落地窗。

這裡的展示大多以文字為主。

主要的內容大多是在講昔日嘉禾新村如何形成,以及住在這裡的人們,當年是如何生活的。

- 嘉禾新村故事地圖

- 海報1

- 海報2

- 海報3

- 海報4

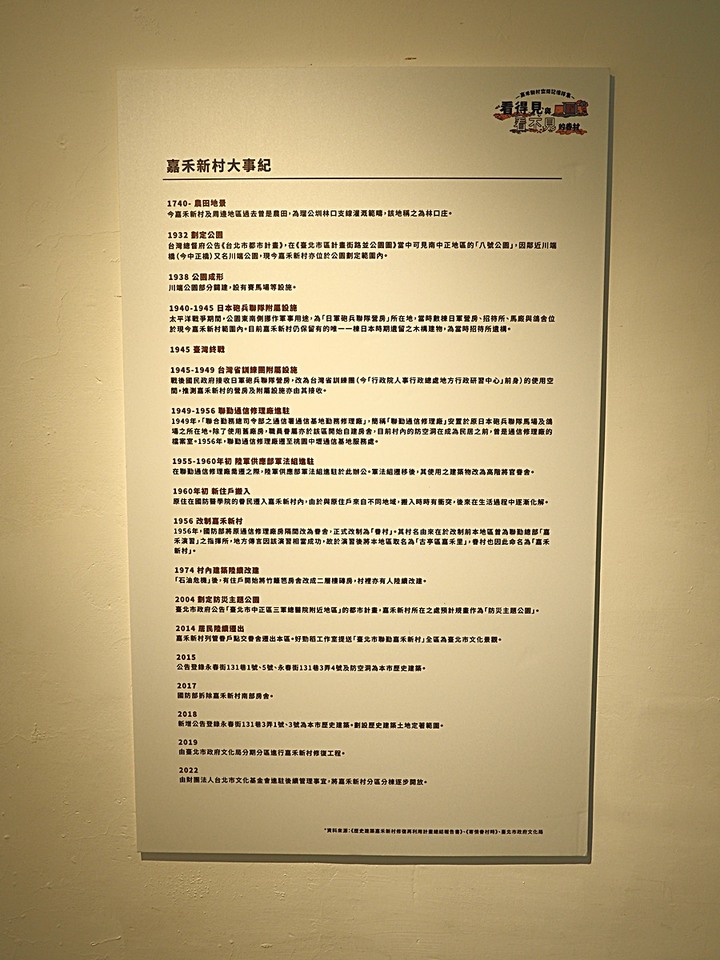

另外還有嘉禾新村大事紀,可以了解在這幾百年間,在這片土地上發生了什麼事。

在旁邊的一個房間裡有好多個箱子,不知道是參加什麼活動會用到的道具。

這也是道具中之一,做什麼用看不出來。

然後還有浴室空間。

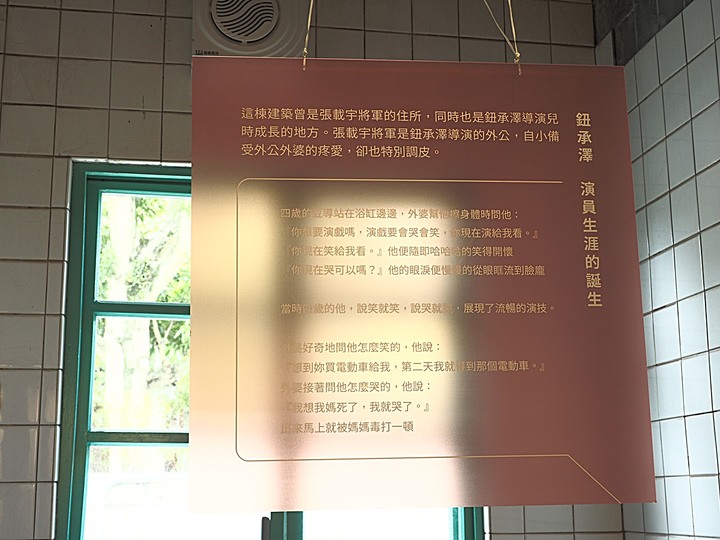

原來,原住在這裡的張載宇將軍有個當導演和演員的外孫。

浴室的場景被還原成這個樣子,也挺有趣的。

通往二樓的樓梯,印象中洋樓裡樓梯的樣子。

二樓現在作為藝術作品的展區,作品挺有創意的!

- 作品1-1

- 作品1-2

- 作品2

- 作品3

窗外則是嘉禾新村附近的其他建築。

這棟應該是在相鄰的學人新村內的建築,怎麼上面爬滿了爬牆虎?

另外這個方向看到的就是嘉禾新村內的其他建築,未來的創生工作站。

二樓空間不大,簡單看過後下樓去。

這是樓梯的另一段,扶手就這樣搭在牆上相當少見。

走到建築物外的庭園,裡面有小水池。

小橋流水後是愜意。

回頭看看住屋,再想想在那個年代的「將軍」。

不同世代有有不同外在環境。

庭院裡的紅大門應該是當年的將軍官邸大門,通往嘉禾新村內部。

門上的標示內容說10月會開放參觀。

在牆外的其他建築。

這2棟分別是戶外劇場與日式聚場,那棟有著入母屋造屋頂的建築應該是日遺建築。

長在圍牆上的大榕樹,看起來相當的有造型。,

走到榕樹邊,從門縫看看還沒開放的區域。

這棟有著入母屋造屋頂的建築有著滿滿的日式風格,不知道是什麼來歷。

至於戶外劇場,有點像是這棟建築前方的雨廊。

旁邊的門柱上已經掛上了「戶外劇場」。。

回到張將軍的寓所,其實建築的面積真的挺大的。

二樓的空間就是剛剛的藝術創作展場,一樓的另一邊是親子館。

回頭看,就是一條頗長的通道,貫穿寓所兩側的庭院。

走到親子館這面,會發現二樓其實別有洞天,是從另一個半戶外樓梯爬上去的。

站在建築側面,會發現有著滿滿的西洋樓房風格。

這個角度所見到的二樓,綠色窗部分應該被劃在展場之外吧!

回到入口外的停車場,嘉禾新村目前的開放空間就只有眼前所見到的這一些。

期待10月後,在將軍宅外的另一大部分空間能夠開放。

除了藝文展覽外,還能做為民眾的遊憩空間。

嘉禾新村的位置,想造訪的朋友可以參考!

🏛 臺北水道水源地 量水室開放廣場|親水體驗教育區

離開嘉禾新村後,老狗先去找地方簡單吃過午餐,然後就來到了思源街與汀州路口。看看離觀音山蓄水池的導覽時間還很久,

於是順著之前規劃的腳踏車道,往另一個方向走過去。

自行車道旁邊這一片工地,原本是公館淨水場配水池。

因為配水池已經老舊,而都市用地相當珍貴。

因此臺北自來水公司將此地改建為共構綜合大樓。

興建時程規劃至2025年,想必到時又有一番新氣象。

走過工地旁的自行車道,就來到了量水室旁的開放廣場。

量水室,顧名思義就是計量水量的房間。

用來計量每天送多少水到臺北市區給民眾使用的地方。

因此可以說是自來水供應系統的源頭。

這棟建築在1913(大正2)年竣工,1977年公館淨水場改建完成後停用。

外觀就和唧筒室的建築一樣,都是文藝復興後期風格建築

但外表裝飾就不若唧筒室那麼複雜。

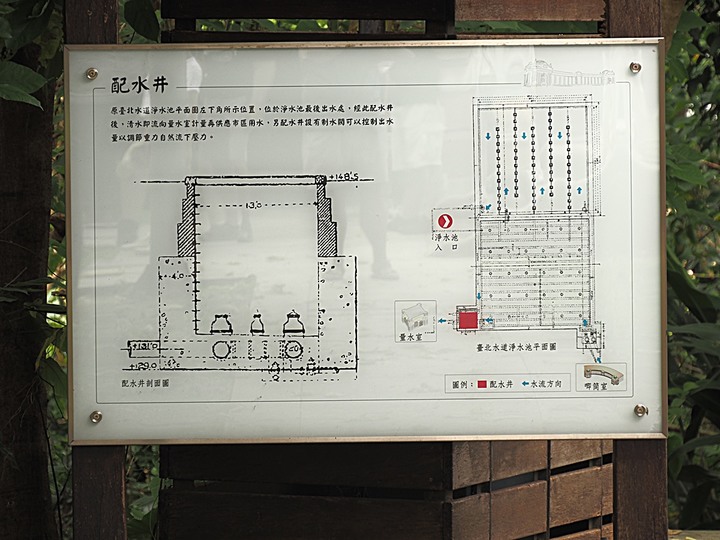

在量水室外的介紹看板。

量水室建築的另外2面。後方的高樓就是剛剛經過的,興建中的綜合大樓。

量水室是在1977年因公館淨水場改建而停用。

然而時光荏苒,經過四十多年,淨水場又到了使用年限。

這次改建成與大樓共構的結構,內部除了配水池、加壓站外,

還有有應變監控中心、行政管理中心及水科學館,

還有空間可以出租,還有停車場方便民眾使用。

令人感嘆建築技術在這百年間的進步。

轉個方向,可以發現量水室外觀的裝飾就是這些水平線條,

還有柱子上的長條型垂直裝飾物。

就在老狗拍這棟孤伶伶的量水室時,旁邊出現了這些鳥,看起來不像常見的鴿子呀?

樹的後方還有這隻,看起來很像臺灣藍鵲。

老狗拜了Google大神,查到這是臺灣藍鵲的「山寨版」—紅嘴藍鵲。

又被稱為中國藍鵲,屬於外來入侵物種。

廣場旁有座仿石造拱門,好奇走進去看一看。

這裡面是原本收費的空間—親水體驗教育區。

因為COVID-19疫情的關係,從2022年開始就停業至今。

在北水處的官網上是說要收回自行運用。

但已經過了2個夏天,顯然運用方式就是變成公園,開放給民眾進門走走…

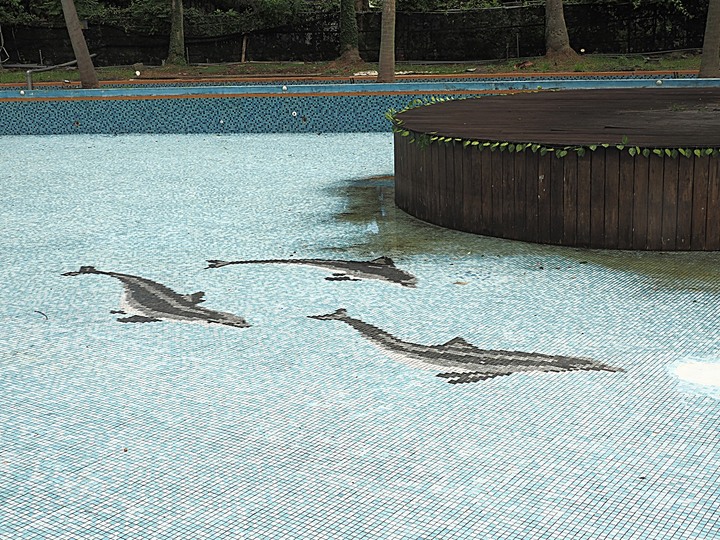

空有滑水道卻沒有水,真是挺瞎的!

其實這裡空間頗大,可以整修後做為民眾戲水、親水場所。

池底的海豚,沒有水的日子要怎麼過? 會不會太陽曝曬後,磁磚掉下來?

高高的椰子樹,大大的泳池,頗具熱帶風情。

這麼大的水上活動場地就在公館,沒有好好利用實在很可惜!

除了水上遊樂設施外,這座泳池面積相當大呀!

旁邊還有漂漂河。

量水室古蹟廣場的位置。

如果不想買門票又想看看與自來水有關的古蹟的話,倒是可以來這裡走走。

🏛 自來水博物館|臺北水道水源地唧筒室

自來水博物館自2000年起成立並開放參觀,所以臺北人對這裡應該不陌生。位置就在公館商圈附近的思源街上。

不過老狗已經10年未曾造訪,要找園區入口還花了一小段時間。

以公館這個地標當作出發點,應該就好找多了!

在地標的對面有這麼一個造景,走過長長的列柱人行道,就會到達自來水博物館的入口。

現在的自來水博物館入口。

老狗已經10年不曾造訪,不記得大門的樣子是否有改變…

在大門旁的看板,想知道導覽資訊要看這裡。

如果是臺北市民,用「臺北通」APP買自來水博物館的門票可以打八折,50元變成40元。

臺北通APP其實有不少功能與優惠,戶籍設在臺北市的朋友可以用用看。

除了參觀市立展館的門票有打折外,還有不少餐廳提供優惠券。

- 市立展館門票

- 商家優惠券

走進大門就會見到景觀池,還有遠方的古典樣式的唧筒室建築。

時序進入九月,園區裡開放玩水的空間就只剩這裡。

如果是七、八月來訪,門票80元,水鄉庭園開放,是小朋友最愛玩的地方。

雖然可以玩水的景觀池不大,但還是很多小朋友玩的很高興。

再往內就會見到已經在這裡很久的蛋糕型噴水池。

還有遠方的唧筒室。

在花園中的自來水博物館全區平面圖。

目前所在位置是右方的唧筒室附近。

這棟建築就是唧筒室,以現代的說法就是抽水機室,興建於1908(明治41)年。

外觀即是所謂的後文藝復興時代風格,有著由愛奧尼式列柱所構成的迴廊與門廊。

建築的原形仿希臘神殿,外部還有寬廣的庭園,帶有濃濃的歐風。

因此成為婚紗攝影及外拍團體最喜愛的地點之一。

換上超廣角鏡頭,站在唧筒室中間點,與花圃中的花盆連線正前方,

勉強拍到左右對稱的照片。

但仍然沒辦法拍到全景,等效16mm的鏡頭廣度還是不夠用呀!

先看看中央部位的細節吧!

在正中央,上方做了一組小型的三角形山牆,

和下方的圓頂拱門搭配,看起來好像是個入口,但事實上沒有門啦!

圓拱左右兩側各有一對立柱,柱頭有著繁複的裝飾。

這是所謂的愛奧尼克柱式(Ionic Order),柱頭的兩側有著對稱的渦形裝飾。

也就是由一對標誌性的渦形裝飾置於模塑的柱帽(echinus)之上。

可以發現柱頭的渦形裝飾也是左右對稱,應該是同一個模子做出來的。

- 左側

- 右側

把視覺焦點轉到左右兩側,就會發現兩側的立柱與門也是對側的。

左側和右側,左前與右前完全相同,而立柱頂部的渦形是同一組模子做出來的。

左右入口的上方,可以從側面或前方見到3支尖帽。

先看在左方的入口,左側面可以看到圓頂、尖帽、三角形帶缺口的中央山牆。

下方則是高度相當高,細長型的兩扇門。

柱子成對佈設,與中央的立柱柱頂花紋完全相同。

看一看各部分的細節。左右側的花圈,應是「開模印花」而來。

- 山牆中的徽章飾

- 拱門上方的拱心石

- 左側花圈

- 右側花圈

- 左側柱頭

- 右側柱頭

- 尖帽特寫

轉到面向前方的那一側,除了拱門變拱窗,上方山牆簡化外,其他部位可說完全相同。

看看山牆的細節就可以看出來和側面的差距與相同點在那裡。

右側的入口在外觀上和左側幾乎相同,一樣是前方較樸素,側面較花俏。

兩側也都有花圈,造型一模一樣。

- 左側

- 右側

走到右側面,就會發現側向入口上的山牆和左側入口上方的山牆是一模一樣的。

山牆中央有個精緻的徽章飾,兩側都有花圈裝飾。

- 中央徽章飾

- 右側柱頭與花圈飾

- 柱頭與花圈飾

兩側的立柱與中間雨遮的柱子造型幾乎完全相同。

做為入口的大門上方有拱門和拱心石做為裝飾。

牆上有許多扇像照片中這樣的水平旋轉窗。

藉由大量的大型窗戶,就可以保持室內通風。

否則以唧筒室內聚集了最多9部的固定式抽水機,同時啟動時產生的熱量無法排出。

正中央的部分,看起來像是有門可以進入室內。

仔細看就會發現只有窗,沒有門。

正中央部位的拱門頂附近。

可以看到門廊上方正中央有顆「仿」拱心頭。

在朝向花圃的方向是迴廊,因為有曲線,所以是外拍團體很喜歡拍照的地點。

站在迴廊下方,抬頭看見柱頭的細節。

原來這渦卷裝飾的造型幾乎每一樣,而且內外側都相同。

現在要進入唧筒室內,只能從左右處各留一對門出入。

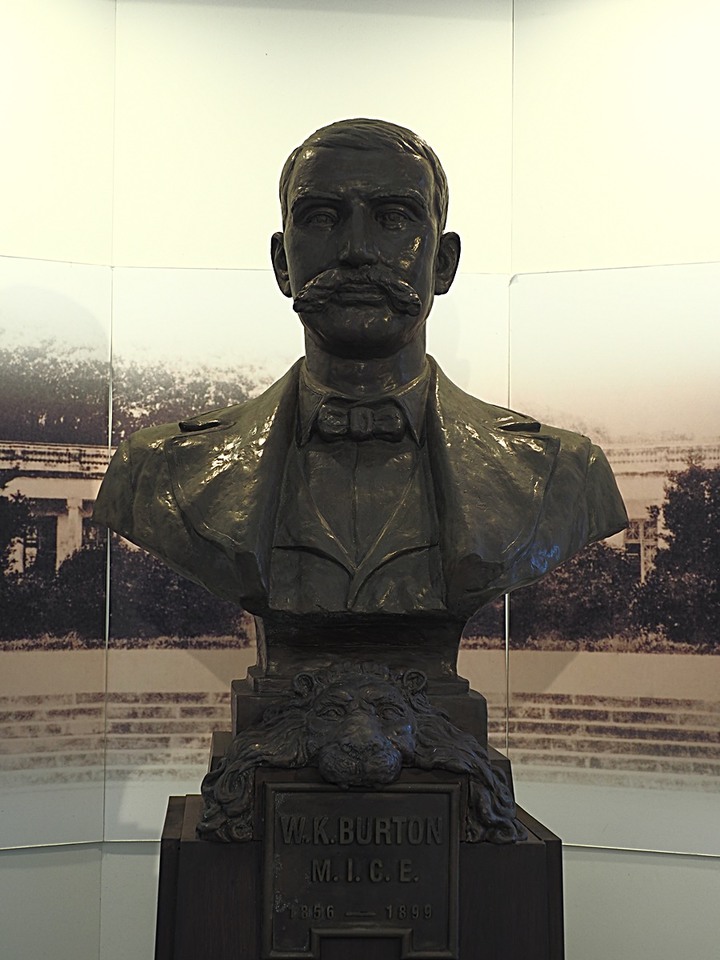

走進唧筒室內部,第一位介紹的就是巴爾頓。

巴爾頓可以說是臺灣的自來水之父。

在日本領有臺灣後,便由後藤新平推薦擔任臺灣總督府衛生工程技術顧問。

在1896至1899年間進行臺灣各大都市上水道工事調查。

只可惜於1899年間在臺灣感染瘧疾,之後又染上赤痢,8月病逝於東京。

雖然待在臺灣的時間只有短暫3年,

但是對臺灣各地上、下水道工事的調查,對於臺灣自來水系統的建立影響極為深遠。

學生濱野彌四郎留在臺灣繼續上、下水道的建設,期間長達23年,

陸續完成基隆、台北、台中、台南等台灣主要都市的水道計劃、建設。

在巴爾頓辭世後,濱野彌四郎向第七任臺灣總督明石元二郎提出在臺北水道水源地設置銅像以紀念巴爾頓的功績,而後銅像於1919年3月30日正式揭幕。

當時的臺灣日日新報報導。

但之後因爆發太平洋戰爭作戰需要而徵用拆除。

一直到近幾年才由北水處重新設立巴爾頓銅像,於2021年3月30日正式揭幕。

這就是復刻的巴爾頓銅像。

很難想像一位和原本和臺灣沒有什麼關係的英國人,

卻因為這樣的因綠際會,而影響了臺灣人近百餘年來的生活。

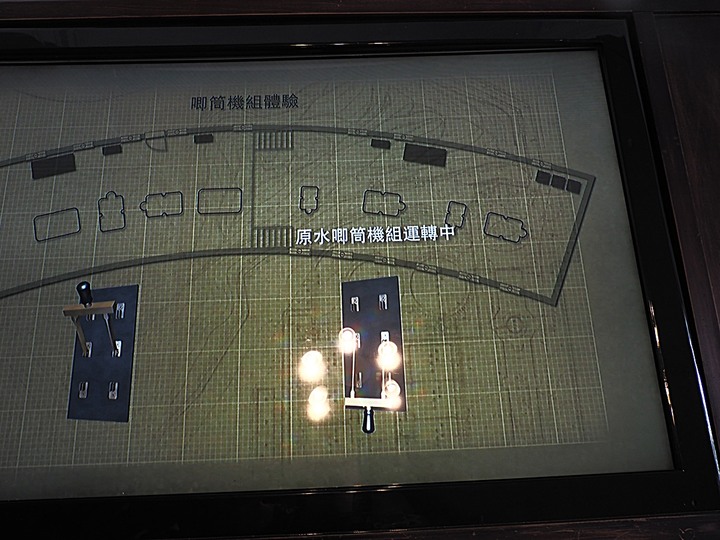

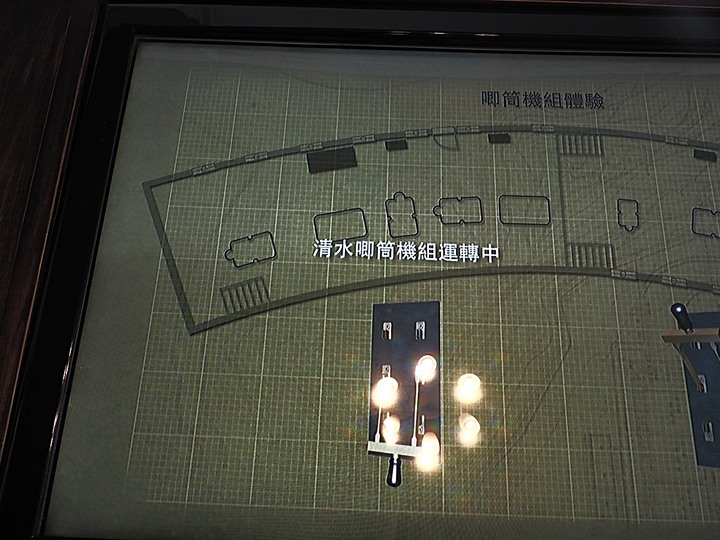

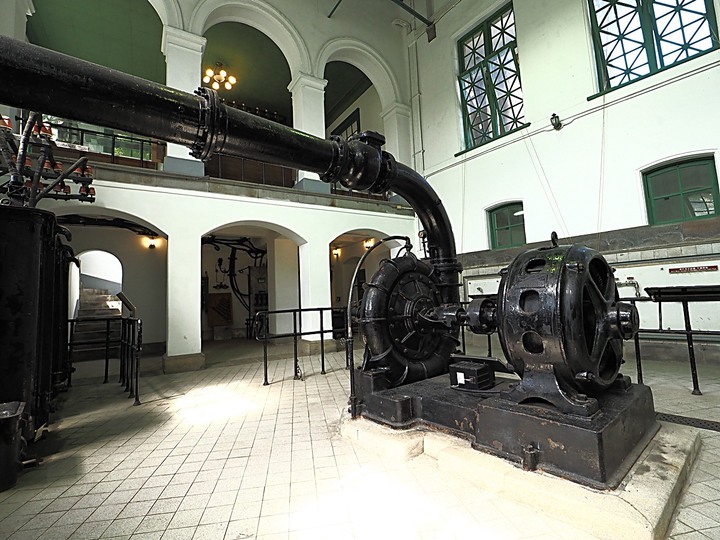

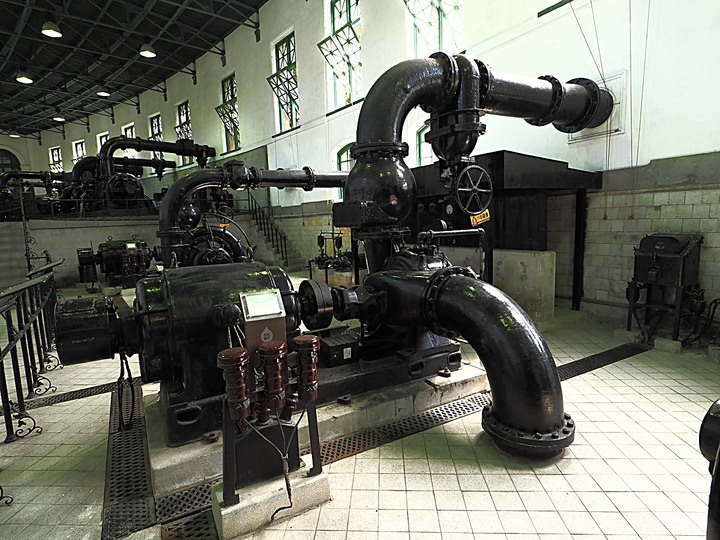

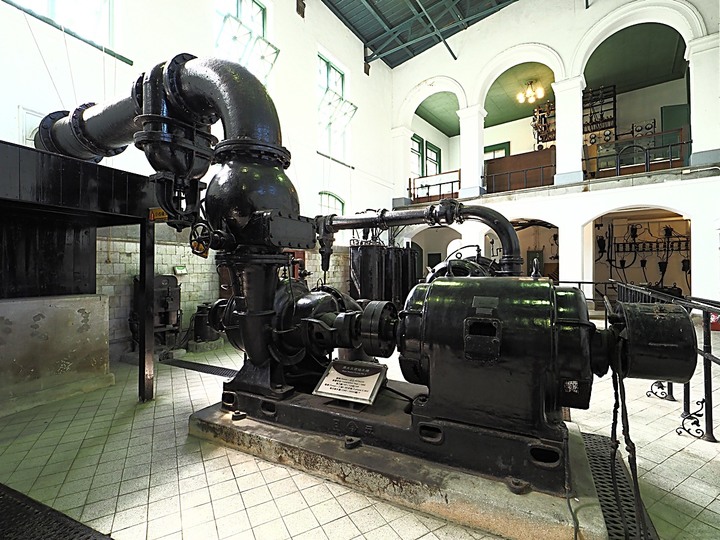

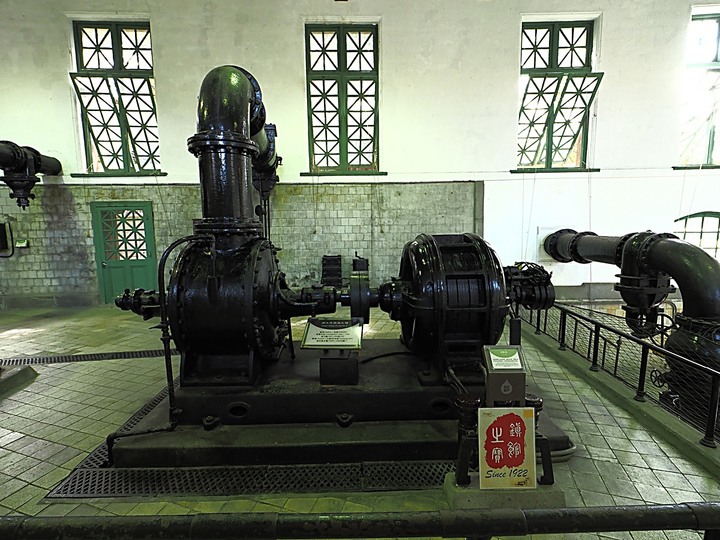

往唧筒室裡走,就會見到一字排開的多部唧筒,也就是抽水機啦!

前方的互動式螢幕在參觀者靠近時就會播放這9部抽水機,以及全園區的介紹影片。

不明究裡的人,光是看到這麼多部黑色的大型機械,一定會覺得相當壯觀。

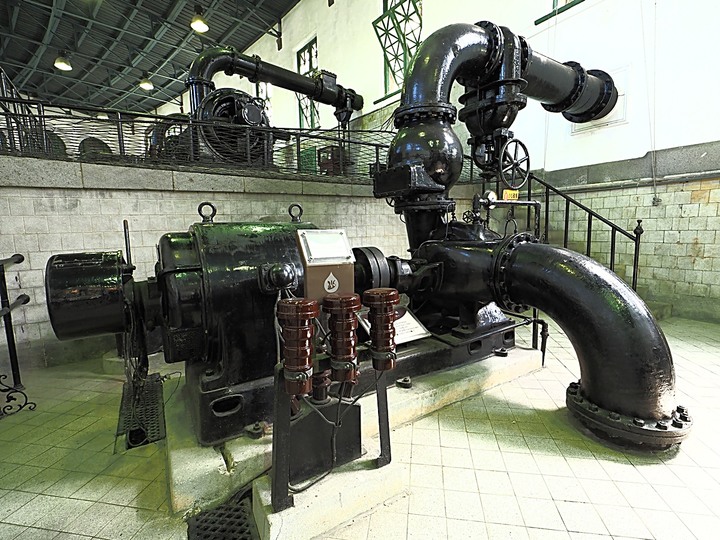

其實這幾部大型機械分為兩組,放置在高低不同的位置。

要負責引入新店溪原水的抽水機,因為要配合入水口高度,所以位在低的這一邊。

要負責把慢濾場完成淨水處理後的清水抽至觀音山上蓄水池的抽水機,

也是因為配合慢濾場的高度,所以位在比較高的那一邊。

在這部互動式螢幕裡就有分別展演及播放各部抽水機作動時的示意畫面及聲音。

- 原水唧筒

- 清水唧筒

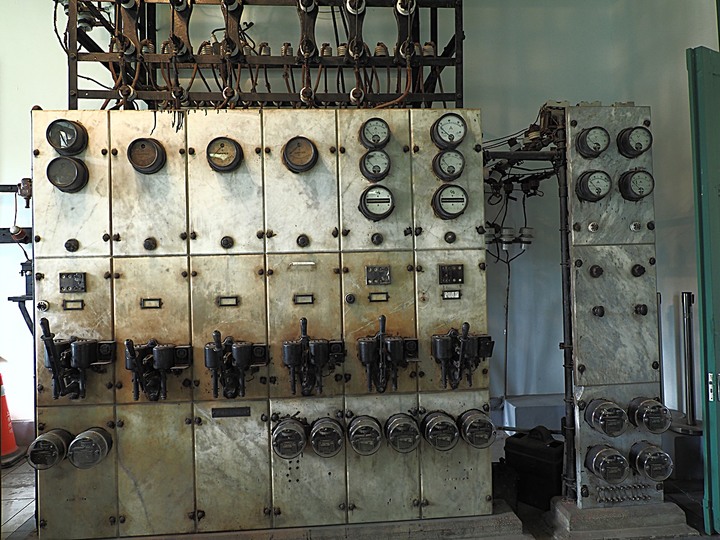

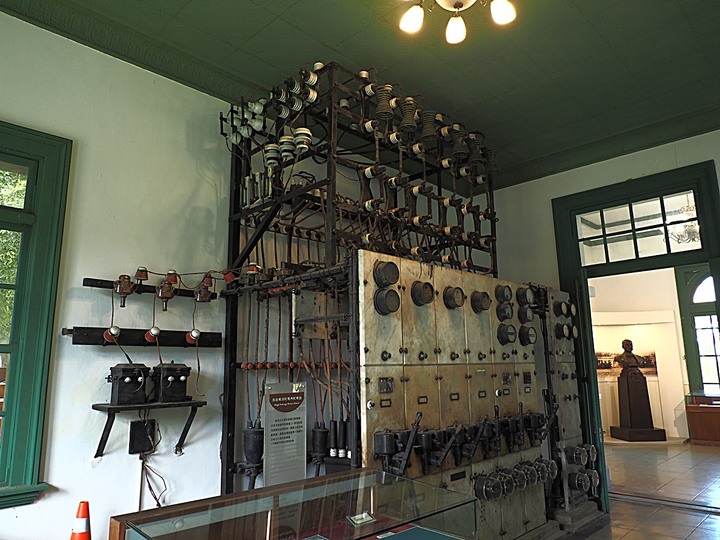

後方是各部抽水機的高壓電配電盤。

使用大理石作為控制盤的盤面,只有在百餘年前才會有

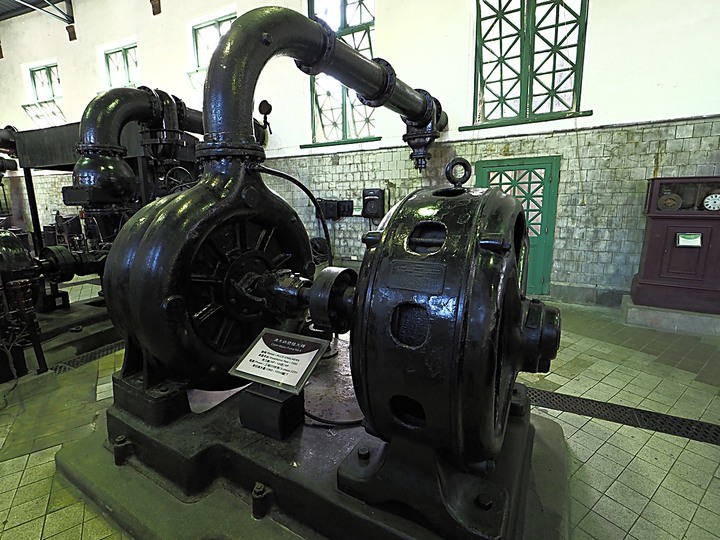

站在較靠近邊緣的地方,可以清楚的看到這5部清水唧筒。

而往下走到地下層。

則可以站在這4部原水唧筒旁。

下層是低壓電配電盤。

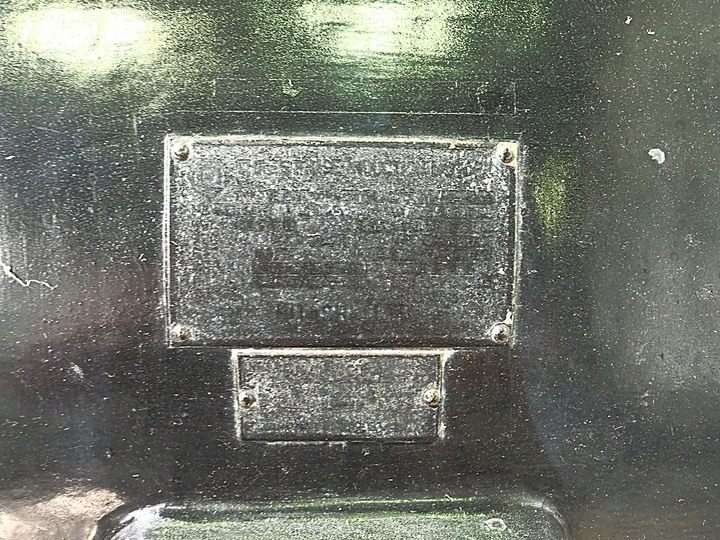

這裡放置備用馬達,看起來已經很有歷史的樣子。

銘牌上面打著「昭和19年」,也就是1944年,由日立所製作。

另一邊展示的是製作鉛水管的工具,以及連接鉛管用的臼口接頭灌鉛工具。

使用鉛管是許多年前的事,因為鉛為重金屬,會釋出至自來水中,造成水質惡化。

現今的自來水管配管早就已經將鉛管汰除。

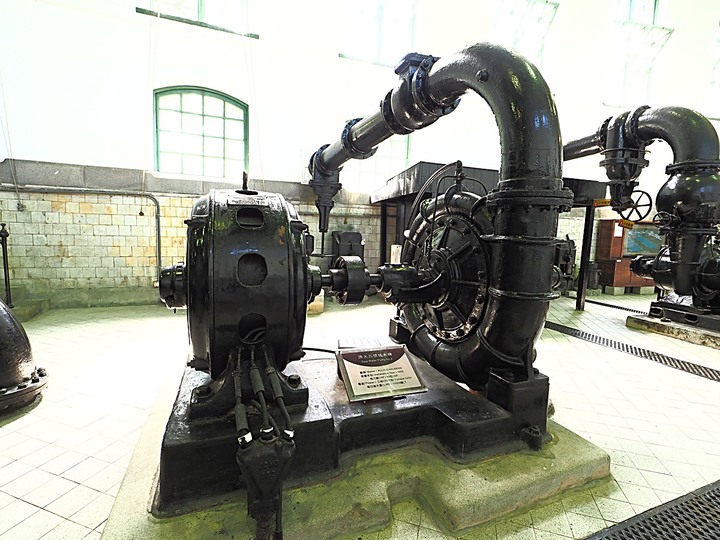

回到原水唧筒區,這裡一共有4部唧筒,也就是抽水機組。

另一面的牆上展出不少配管相關的意象展示。

在這個空間裡有這麼多大面積的開窗,最主要的目的還是在於散熱。

因為這麼多抽水機如果同時運作,產生的熱一定相當可觀。

必須藉由空氣對流將熱氣散逸至外界當中。

這是抽水馬達所需電源的變壓器。

而後就是原水的4部抽水機組,每一部都相當巨大,畢竟是至少70年前的工業技術。

這是第4號,1950年裝設,50HP,抽水量10,000T/day。

馬達上的銘牌,廠牌是Allis-Chalmers,現在還在吧?

這是第3號,1950年裝設,120HP,抽水量26,000T/day,日立工業所製。

第2號和第4號相同規格。

都是Allis-Chalmers製造,1950年裝設,50HP,抽水量10,000T/day。

在抽水機旁的電器控制盤。

上面的銘牌字跡已經看不清。

這是第1號,和第3號相同規格。

1950年裝設,120HP,抽水量26,000T/day,日立工業所製。

換個角度看這4部抽水機,就會發現它們是2對2部。

站到較高的這個抽水機基座平台,可以清楚的看到原水的配電盤等裝置。

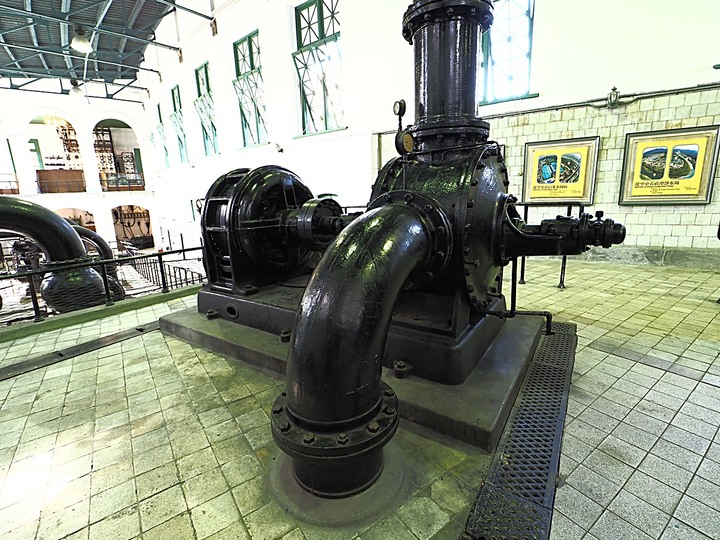

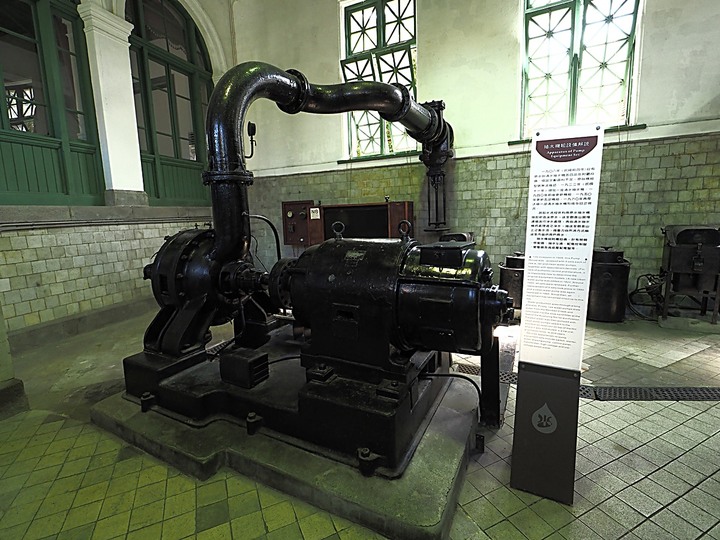

另一邊這5部抽水機是用來把處理過的清水打上位在觀音山頂的蓄水池。

這是第5號清水抽水機,是鎮館之寶。

- 背面

- 側面

- 內面

- 看不清錶面的錶

老狗特別把它的說明牌貼出來。

因為它的裝設年代最早,距今已滿百年。

1922年裝設,220HP,抽水量20,000T/day,荏原製作所製。

現今是專精幫浦生產的公司。

在旁邊的機械式水位計。

旁邊是清水4號抽水機,1950年裝設,100HP,抽水量10,000T/day。

廠牌也是Allis-Chalmers,美國的工具機製造商。

牆上的圓盤式水位指示器,中間有個會轉動的紙盤用來記錄水位。

還有抽氣幫浦。

再旁邊是清水3號抽水機,1960年裝設,300HP,抽水量25,000T/day,日立製作所製造。

因為這些抽水機都是相當仰賴電力的產品,因此在機器旁都設有避雷器。

防止突然發生的高電壓造成馬達損壞。

再旁邊是清水2號抽水機,1950年裝設,300HP,抽水量25,000T/day,同樣是日立製作所製造。

牆邊是清水抽水機們的配電盤。

牆上的表計們有著相當藝術化的英文字,是現今的工業表計所見不到的。

這個是電流表。

這個電壓表是日本製的,英文字母就方方正正的,沒那麼藝術化。

最旁邊的是清水1號抽水機,1940年裝設,110HP,抽水量10,000T/day。

同樣是日立製作所製造。

在清水1號機的旁邊設有一面說明牌,概括說明這9部抽水機的更新歷史。

站在清水抽水機基座的另一側,可以一眼看遍這5部抽水機。

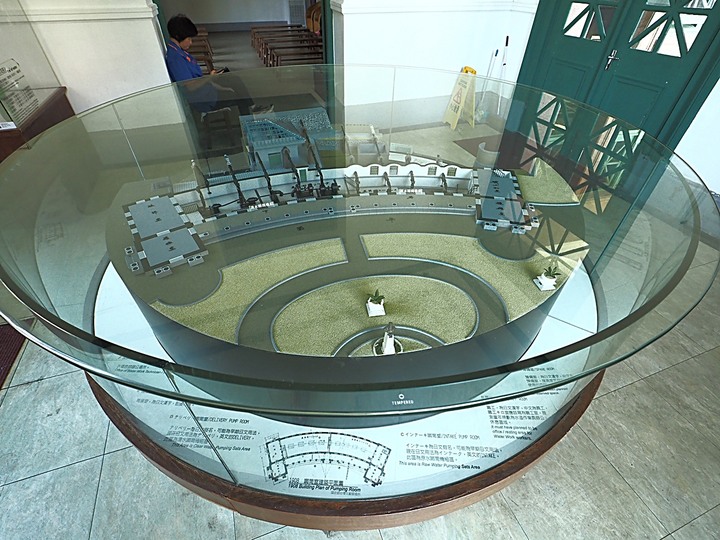

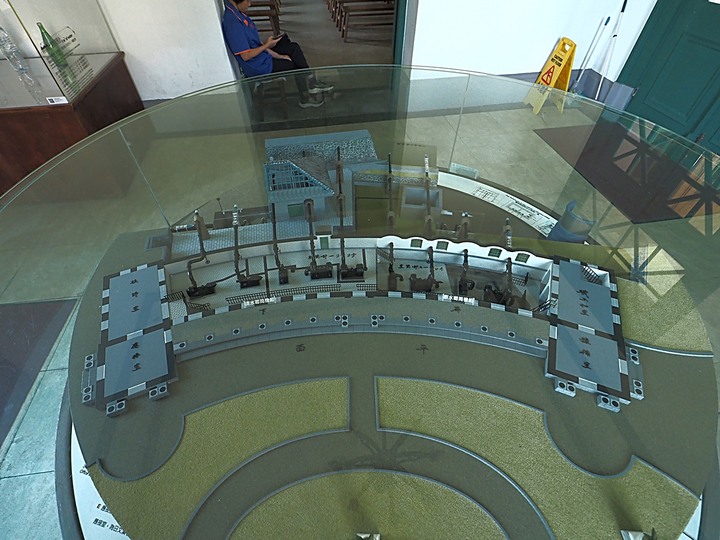

旁邊的空間裡放置了唧筒室的全區模型,包括內部的9部抽水機組。

如果按模型所示,巴爾頓的銅像應該是在前方的花園裡。

模型前方還有唧筒室的平面圖解說。

換個角度可以看到唧筒室的後方有一整排的大水管,等會兒再繞出去看一看。

牆上則是唧筒室的建築藍圖及解說,例如兩側的圓頂。

還有建築物使用的重錘窗。

另外就是這棟建築怎麼來的。

原來也是總督府技師森山松之助的作品。

從另一邊的門走出室外,看看這個美麗的迴廊。

這裡可說是外拍取景的好地方,老狗可是等到一組外拍人馬拍夠了,才有這樣的空景呀!

換個角度,換個模式,會見到不一樣的自來水博物館。

準備繞到少有人造訪的唧筒室後方去。

從原水唧筒區的後方繞進去,會發現地面向下挖,較旁邊為低。

對外連接的原水水管的支撐柱,也不是簡簡單單一根柱子了事。

在唧筒室的後方還設有唧筒井,是用來自取水口集水用的。

自集水口的水自然流入到這裡,再由抽水機抽入過濾池當中。

現在一根根的大水管已經都被截斷,像極了砲管…

從另一個方向看看原水配送管。

這一部分是清水配送管。

可以走到大水管的下方,看看它們的基座。

也可以看看和唧筒室內相接的地方。

繞了一圈,又回到唧筒室的正前方。

遠方迴廊下有一群人在做什麼呢?

這個嗎…(有正妹…???)

先不管他們做什麼啦! 九月天,午後氣溫依然頗高,那邊涼快那邊待…

老狗來去有冷氣的技師室裡休息,等14:30的觀音山蓄水池導覽吧!

放張唧筒室的全景照片,做為這一段的結束。

臺北水道唧筒室,也就是自來水博物館的位置:

🏛 臺北水道水源地 觀音山蓄水池

「觀音山蓄水池」是那裡呀? 在觀音山上嗎?是的,就在觀音山上,不過此觀音山非彼觀音山。

山形不像觀世音菩薩的側臉,高度更是差多了,海拔只有44米左右。

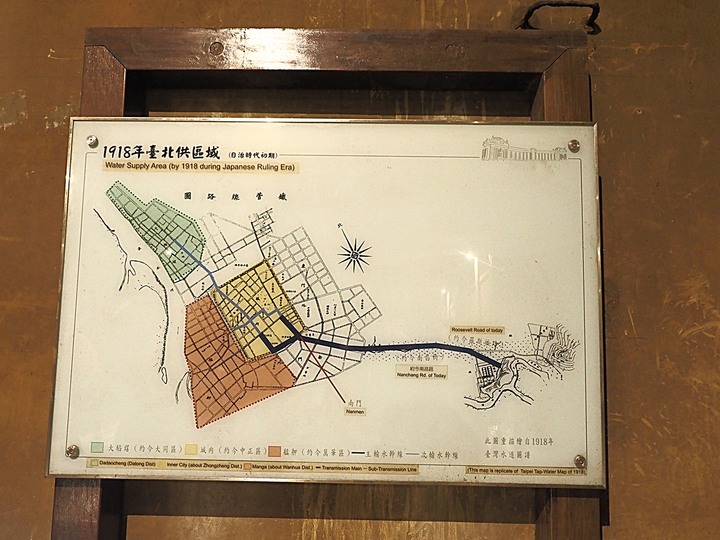

1907年開始進行臺北水道的工程時,

就是要運用這座觀音山與臺北盆地內部的高度差來興建供水系統。

把取水口設在觀音山下的新店溪畔,抽水馬達則是設在山下,

把原水自新店溪內抽出,經過一連串的過濾池過濾雜質後,

再用抽水馬達將過濾後的水打到建在山上的蓄水池,

而後利用高低落差的位能來輸送水到臺北盆地內的一般用戶。

如此的設計可以將需要電力的抽水馬達集中在一處。

而電力則來自位在新店山區的水力電廠所發的電。

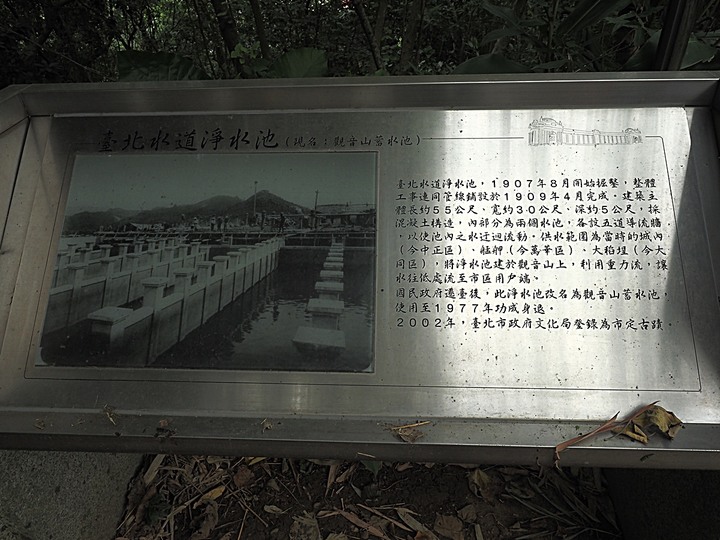

這座蓄水池就從日治時期,一直使用到1977年,山下的唧筒室與山上的蓄水池一同退役。

之後就就這樣閒置,至2002年修正古蹟範圍,

增列指定觀音山蓄水池、量水室、渾水抽水站等三處建築為古蹟本體。

直到近來才進行內部整修,2019年2月5日對外開放參觀。

老狗這次會到訪自來水博物館,有一大半原因是為了這座蓄水池而來。

觀音山蓄水池並不像唧筒室在博物館開放時間內都開放自由參觀。

想走進蓄水池內部必須參加定時導覽活動,

只有週六、日和國定假日的下午14:30一個場次,

每天限量30人,必須在買門票,進大門時就要向工作人員索取這張號碼牌。

參加完導覽活動後,這張號碼牌交回給陪同的工作人員。

雖然參加導覽活動,行動比較不自由。

但是從導覽老師的口中可以得到許多自己找不到的知識,這是最重要的優點。

下午2時30分一到,要參加導覽活動的遊客全都出現在唧筒室前廣場。

沒想到這一場次參加的遊客幾乎全是年輕人。

有故事的文化資產,不是只有像老狗這種老頭子喜歡而已!

雖然導覽活動是以山上的蓄水池為主體,

但是導覽老師一併連同20世紀初年的自來水道設計原理,

唧筒室的建築設計緣由,全都講的一清二楚。

20世紀初年的自來水道設計原理,老狗已經在這段的開頭寫過了。

至於這棟唧筒室建築,又不像一般官署建築是放在街邊給殖民地人民看的。

為什麼要花那麼多力氣,蓋成仿歐洲的希臘神殿建築?

這其中包含了兩層意義:

其一,把唧筒室蓋成當年最流行的建築樣式,

是要告訴民智未開的殖民地人民「漂亮房子裡出來的水絕對沒問題,可以喝的!」

所以在當時的設計圖裡,唧筒室前方是一大片花園道路,一路直達現今的公館地標。

是後來因為擴建沉澱池、慢濾池等擴大自來水處理能力的設施,

因而使用唧筒室前方的大面積空間,

以致於我們今日見不到如此壯觀的花園,只能見到小小的景觀池。

其二才是給殖民地人民看的。

19世紀西方國家的船堅砲利,老早就在東方人的心中塑造出「洋人比較先進」的印象。

日本人做為殖民者,新興的東亞強權,

自然要藉由模仿西方建築,在殖民地人民心中塑造出自己等同於西方強權的先進印象。

唧筒室建築最有趣的就是正中央有個像門一樣的拱門。

但事實上這裡沒有門,進出內部要從兩側。

「唧筒室」這名詞是日本人取的,以現在通俗的說法,這棟建築就是「機房」。

稱作「機房」是不是感覺廉價許多?

機房的兩側才是出入口,而且上面還有圓頂和4支尖帽。

機房蓋的像神殿一樣。

如果不是導覽老師「點破」20世紀初年日本人的想法,還真是想不通為什麼要這樣做。

- 右側

- 左側

一群人就在花園裡聽了10分鐘有關唧筒室與蓄水池的故事,然後慢慢的往山上移動。

至於導覽老師講了些什麼? 除了剛剛寫出的內容之外,其他的就來報名參加導覽,聽一聽吧!

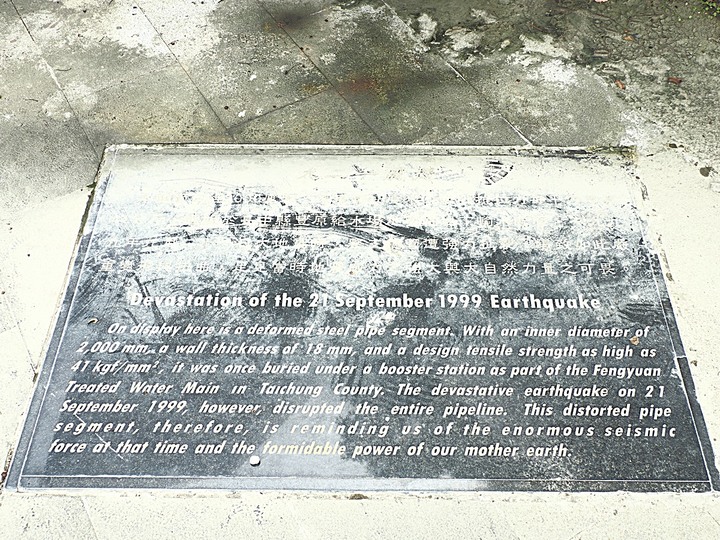

在往登山步道的入口旁看到這座V型大水管,

不明究裡的人大概為以為是什麼裝置藝術來著。

其實這不是什麼藝術品,而是大自然的傑作。

這段水管的由來原本是寫在地上的石碑,不過沙塵太多,字跡看不清楚。

後來才多出這面解說牌。

至於它原本不是在豐原給水場嗎?怎麼會來到這裡。

其實這是臺水(臺灣自來水公司)送給北水(臺北自來水事業處)的禮物之一。

故事本身當然要從1999年的九二一地震談起,

簡單來說就是九二一地震發生當時,北水派員協助臺水處理震災事宜。

當震災處理告一段落後,臺水為了對北水表示謝意,

因此送了二份由地震所造成的「天然藝術品」,眼前的扭曲水管就是其中之一。

當時北水收到這2份禮物,也不知該放在那裡。

於是就在2000年開放的自來水博物館裡找地方陳列。

數年後臺水的人員來北水參觀,覺得像這樣陳列很有教育意義,

因此又將其中一份禮物索回,只留下眼前這一份。

而另一份禮物的陳列空間在觀音山的另一個山頭,如今剩下底座。

接下來的路線就是爬山囉…

據導覽老師所言,大臺北地區名為「觀音山」的山共計有3座。

其中大家最熟悉的就是長的像觀音側面的那一座。

另外2座,外觀和觀世音菩薩沒什麼關係,純粹是因為山上有廟宇祀奉觀世音。

其中一座最矮,就是我們今天要登頂的觀音山。

另一座在位於陽明山國家公園鹿角坑生態保護區內,稱為「小觀音山」。

但其實它一點也不小,主峰高1066公尺,各山山峰環繞著全台灣最大的火山口。

所以,老狗選最好爬的那1座來爬一爬…

因為公館的觀音山早期也是在軍事管理範圍,因此林相豐富,有許多不同種類植物。

隨手撿起掉在地上的果實。導覽老師有提到果實的樹種,不過老狗聽聽就忘了。

印象中好像是樟木。

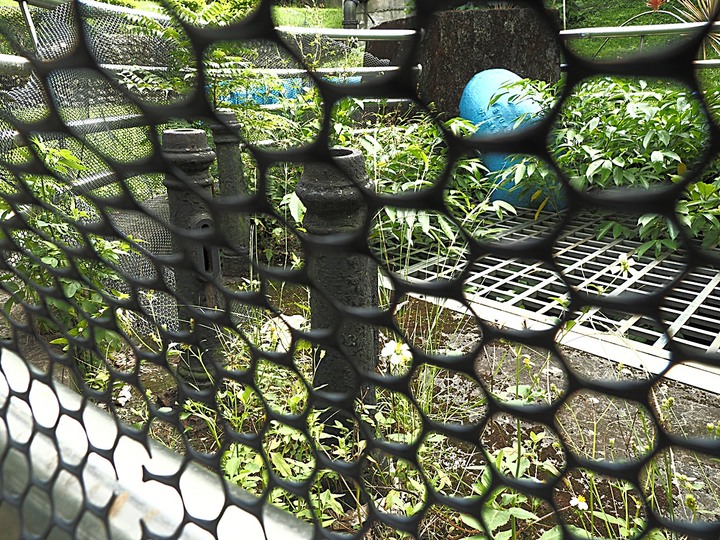

然後,在路旁見到了這座圓柱型的建築。

這是另一座唧筒井,一樣是集水與調節壓力之用。

不過這裡面是經過過濾的清水,和唧筒室後的唧筒井內為原水不同。

唧筒井的內部,黑色的管子不知是什麼?

站在唧筒井前,向山下望去的空間,導覽老師是昔日過濾設施的空間。

眼前這一大片空間,包括了混凝池、沉澱池及快濾池。

向前一路延伸到現在正在蓋大樓的淨水場配水池。

至於為何後來這些設施全都不見了?

因為在1977年之後,臺北市自來水的原水入口改由新店溪上遊的直潭壩進水。

由設置在附近的直潭淨水場負責淨水。

走到這裡,又有另一面地圖標示牌。

離蓄水池已經不遠了。

接下來就是一路往上爬。

路上會經過從前軍管時期的崗哨。

這裡設有崗哨的原因,除了是大臺北地區的水源外,

另外也是南側進入臺北盆地入口旁的高地,和對側的蟾蜍山對峙。

眼前見到紅色的建築物,蓄水池快到了。

終於走到觀音山蓄水池的旁邊,從離開柏油路面起算,需時大約5分鐘。

這座大型蓄水池竣工於1909(明治42)年,在日治時期稱為「臺北水道配水池」。

主體為半地下鋼筋混凝土構造,上方封閉並以草皮覆蓋。

長約55公尺、寬約30公尺、深約5公尺。

內部分為左右兩大池,貯水平均水深約4.2公尺,總容積約4,500噸。

其出水量預估可供應約15萬人用水。

在水池四週設有配水井、淨水井、雜品室、事務室,

以及人員可進入蓄水池內部的2處出入口。

這些外露的建築風格與唧筒室相同,具有後文藝復興時代風格特色。

至於外觀為什麼是紅色,忘了問…

我們首先停留的位置在淨水井外。

淨水井是山下的慢濾池中的水進入蓄水池的位置。

利用唧筒打上來的清水就在這裡注入蓄水池中。

進入淨水井內,就會發現這其實是個不大的空間。

裡面的水管就是清水注入的管道。

往下看會見到兩個像喇叭口一樣的水管,這是清水進入蓄水池的管道。

那為什麼不直接把水管拉到蓄水池裡就好,要分成兩段?

因為有壓力的問題。

如果沒有像這麼大的,與大氣接觸的空間的話,

沒有大氣壓力來幫忙平衡,清水打到某個高度就會打不進蓄水池裡。

如果蓄水池水位高,但唧筒沒有作動時,也可能逆流回到慢濾池裡。

淨水井旁的這片莫地,下方就是蓄水池了。

這一大片綠池池的草地,如果沒有導覽老師的提示,

應該很難想像是人工在水池上蓋上覆土所變成的草地吧!

其實這上面原本是有通氣罐的,據說總共有60支通氣罐。

目前現存4支通氣罐,這是其中之一。

通氣罐的外觀和臺南水道的通氣罐長的非常相似,

目的在於讓水池內可以通氣,又不會有空氣中的雜物掉進池裡。

據說原本是60支,現在剩4支,其他的去了那裡? 那要問昔日駐守在這裡的國軍。

在蓄水池停用後,這裡仍維持軍管一段時間,鑄水做的通氣罐,或許就是那時拆去他用的。

來張特寫看個清楚。如果直接在池子上打洞,那過濾好的清水裡面就會有數不盡的雜質了。

蓄水池上除了草,怎麼還有這種可愛的小動物。

雖然和老狗是同類,遠遠看一樣可愛,但沒事還是請不要亂餵食。

只有一條狗變不出什麼把戲,但是一群狗可能就會仗勢欺人,攻擊落單的人。

另一邊也有一支通氣罐,位在角落的紅色建築是雜物間。

在旁邊地上有塊銘牌說明,不然老狗還以為它是配水井。

配水井本尊在這裡。

上面的透明玻璃當然是後來加上去的,結果讓這裡有小羅浮宮的稱號…

「配水井」銘牌。

一旁的說明海報,說明了配水井是蓄水池的出水口。

配水井的下方就是量水室,用以計量排放出的水量。

而配水井本體配有制水閥,用以控制清水的排出。

拐個彎,來到了蓄水池的入口。

外觀頗為高大、厚實的拱門形狀建築物,像是歐洲宮殿一樣。

放在地上的銘牌,驗明正身用。

入口的對面有一排不銹鋼說明牌。

老狗先放這一面,用來解說蓄水池內部。

基本上,水池內部分為左右兩半,可以是獨立的兩座水池。

中間有道高起的牆,兼作為人行通道。

而門的位置就在這道高牆的兩端。

左右兩半內部幾乎完全對稱,有5道橫置的導流牆。

目的是讓水在水池裡可以順流,避免新進的水直接就從配水井流出。

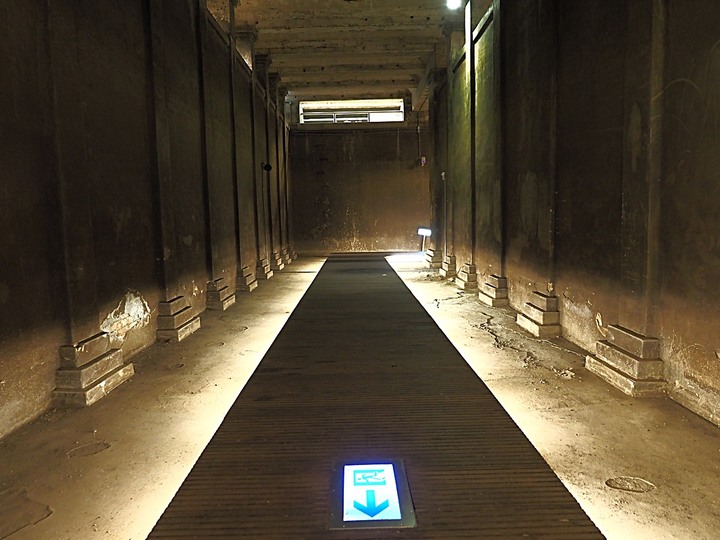

接下來當然是走進這座「地下水宮殿」裡了!

蓄水池已經很多年未使用,但裡面還是非常潮溼。

整修時配上了燈光,那種視覺效果真的頗像在走伸展台。

走道兩側就是剛剛所說的左右兩側蓄水池。

往左右兩側看,就會見到剛說的那幾道橫置,讓水流順流,避免亂流而出的導流牆。

中央步道右側這面沒有加上木棧板,所以沒有規劃讓遊客走進去。

只能在步道上看一看而已。

步道左手邊這側有規劃帶遊客走進底部,所以舖上了木棧道保護池底。

畢竟這座水池已經114歲了,參觀的遊客對它可是種負擔。

有了燈光和木棧道,感覺好像服裝秀的伸展台。

據說前幾年真有服裝發表會選在這裡舉辦。

當時還在疫情期間,選在這裡線上發表,只有model和工作人員可以進來。

只是這裡面溼度超高,在這裡走秀,不就一下子就成了「濕背秀」…

老狗找到了那時的報導,有興趣的話可以點一點下面的連結:

夏姿2021秋冬大秀驚豔台北、巴黎時裝週!近百套時裝,超現實符碼遇上東方印象

夏姿秋冬時裝登場 在神秘的「觀音山蓄水池」華麗展演

老狗邊走邊拍,走的慢。

導覽老師已經在前面等候。

在這裡往上看會見到通氣孔,上面理論上應該有通氣罐。

有防落網保護的這一側,下面有個像喇叭口的物品,就是這一側的清水進水管。

來張特寫看清楚點。

另一邊通到池底。

牆面上有凸起的水泥,這是凸起的表層粉光水泥層。

因為蓄水池不再存水之後會解壓,表層粉光水泥層會因為少了水壓而膨起,

然後就會剝落,但不影響整體結構。

在後面的步行路線上,可以看到多處這樣的狀況。

這裡有一處很特殊的地方,就是導流牆的柱子和牆之間做為了彎角。

也就是建築上所謂的「R角」,這是避免在柱與牆之間積蓄死水的手法。

讓水流通過時能夠平順,不會因柱子凸起而造成局部死水。

百餘年前的工程設計就考慮的這麼周詳,實在不簡單。

導覽老師所在的位置,便是表層粉光水泥層大面積剝落的地方。

畢竟這是歲月的痕跡,整修時不應該把它給「修回去」。

牆面上有了這樣的「花紋」,讓「秀場」多出了一些背景,不是嗎?

當然,我們這些參觀的遊客,更不要動手去碰它,幫它剝落…

再來就是順著導流牆往前行,感覺像在伸展台上行走。

今天,場內每個人都是Model

再來當然就是亂亂拍、亂亂看,畢竟沒什麼機會看到這如同水下宮殿的場景。

牆面的一隅,應該是剝落最嚴重的位置了,連紅磚都看到了!

直接做在牆上,讓人上下水池的爬梯。

百年前的設計就做成符合人體工學的一左一右,比現今的爬梯設計還要先進。

繼續往前走,裡面濕度相當高,汗流夾背呀!

順著導流牆走到了最後一彎,看到這個好大的水管閘門。

這就是通往配水井的出水口,上方的連桿是水閘門的開關。

要開關水時,人當然是不需要下到池底的…

牆上掛著這面供水區域圖,可見當時的臺北三市鎮都靠觀音山蓄水池供水。

這是導流牆柱的基座。因為柱子是後來才立上去的,所以才會有這種外觀的基座。

時間久了,這裡的表層水泥和牆面一樣會裂開。

走到最後一彎,木棧道往上升,走向剛剛的中央步道。

牆上掛著的解說牌,內容和外面的不銹鋼解說牌相近。

參觀的遊客在中央走道的天花板發現的「鐘乳石」。

成因和鐘乳石相同,只是是人為的水泥當中的鈣質長期析出,累積成的「人工鐘乳石」。

位在導流牆底端的另一處出水口,收集的是較底層的清水。

由上往下看是看到朝下的水管頭。

旁邊較高處還有這個較小的溢流口。

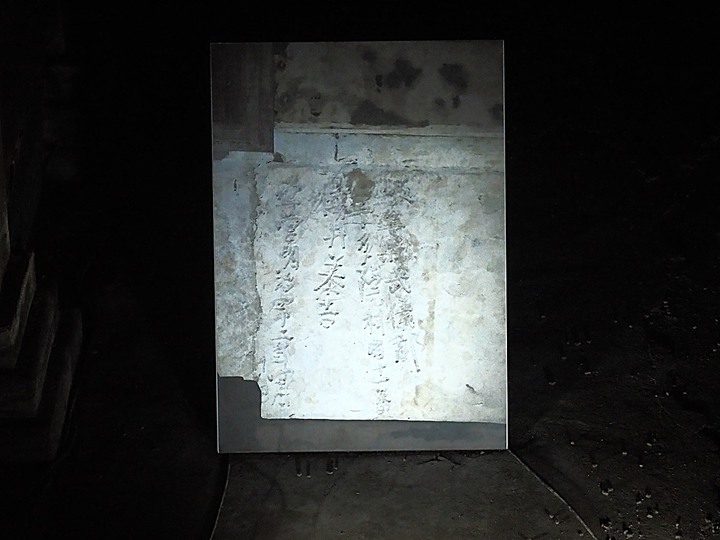

另一邊未開放遊客參觀的區域,利用這面投影牌,告訴遊客這裡的天花板上有字。

字寫著什麼?看的懂嗎?

「岐阜縣武儀郡……櫻井泰吉……明治四十二年四月十八日。」

從內容來看,應該是當年施工的工匠在即將完工的最後一刻,

用手指或其他工具在尚未全乾的水泥上留下了這些字。

也因此讓我們後人可以得知施工工匠為何人,確實完工日期是那一天。

明治42年=西元1909年,蓄水池真正完工的日子。

最後,當然再看一眼像是走秀舞台的水池內部。

離開大門前,放在左右兩側的說明看板。

右側是整座臺北水道各個設施之間的關係。

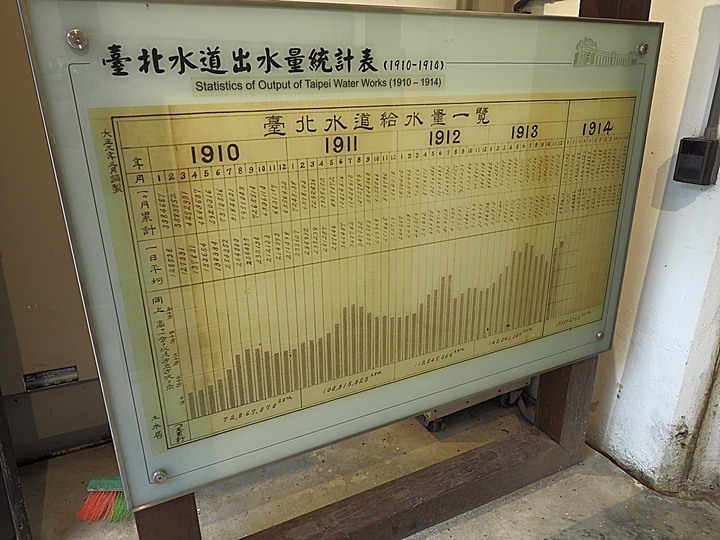

左側是完成初期給水的水量統計紀錄。

走出蓄水池外,頓時覺得涼爽許多…

隨手拍了設在外面的不銹鋼解說看板,有興趣的朋友可以看看內容。

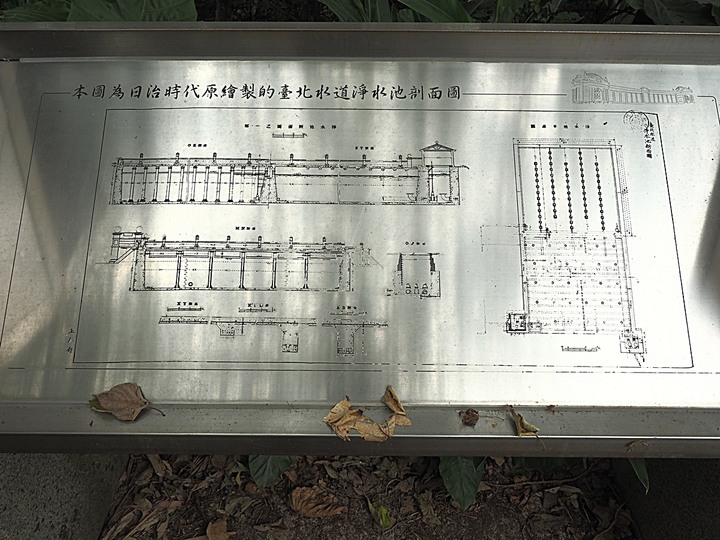

- 淨水池平面圖

- 淨水池剖面圖

- 淨水池施工照

要離開前,拍張蓄水池出入口的全景,真像是小型宮殿。

回程路上,隨手拍了淨水井與旁邊事務室的照片。

雖然都是功能很簡單的建築,但也以同樣的建築風格打造外觀。

下山的步道。

原本是打算續遊寶藏巖的,但是狗腳不爭氣,還是打道回府吧!

步道的某個角度,可以看到寶藏巖的房子,還有遠方的高架道路。

因為觀音山軍事管理時間很長,因此林相維持的很好。

這裡可以見到許多種不同鳥類,喜歡賞鳥的可以走上來看一看。

最後來分享觀音山蓄水池的位置。

真心建議報名參加導覽,收獲良多!